Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Benediktinerabtei St. Matthias

Kirchen- und Klosteranlage in Trier Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Abtei St. Matthias ist ein Benediktinerkloster in Trier.

Die Kirche der Abtei, eine romanische Basilika, ist eine bedeutende Pilgerstätte der Matthiasbruderschaften. Hier wird seit dem 12. Jahrhundert das Grab des Apostels Matthias verehrt, nach dem die Abtei heute benannt ist. Ursprünglich war sie nach dem ersten Trierer Bischof, St. Eucharius, dessen Grab sich in der Krypta befindet, benannt. Die Abtei beherbergt das einzige Apostelgrab auf deutschem Boden und nördlich der Alpen. Seit 1920 trägt die Kirche den Titel einer Basilica minor.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Von den Anfängen bis zur Aufhebung

Bischof Cyrillus von Trier ließ im 5. Jahrhundert eine Grabstätte für die Gründerbischöfe der Trierer Kirche Eucharius und Valerius erbauen. Daraus ist die Abtei St. Matthias hervorgegangen. Um 977 übernahm das Kloster die Benediktregel.

Seit dem 10. Jahrhundert werden hier die Gebeine der Begründer des Erzbistums Trier, der Bischöfe Eucharius und Valerius, aufbewahrt.

Im Jahre 1127 fand man bei Abrissarbeiten des Vorgängerbaus der Abtei menschliche Gebeine, die als die Reliquien des Heiligen Matthias angesehen wurden. Der Legende nach sollen die Gebeine des um das Jahr 63 n. Chr. an einem unbekannten Ort verstorbenen Apostels Matthias mehr als 250 Jahre nach seinem Tod im Auftrag der Kaiserin Helena, Mutter des römischen Kaisers Konstantin I., in Palästina aufgefunden und nach Trier überführt worden sein. Die neue noch unvollendete Abteikirche wurde 1148 von Papst Eugen III. im Beisein von Bernhard von Clairvaux und zahlreichen Kardinälen geweiht.[1] Daraufhin setzten große Pilgerströme zur Abtei ein. Seit 1283 ist ein Haus für Leprakranke bezeugt, das der Abtei unterstand und von ihr mitfinanziert wurde.

Reformbestrebungen infolge des Konzils von Basel führten unter dem vom Ortsbischof als Abt eingesetzten Kartäuser Johannes Rode[2] zur geistlichen und ökonomischen Erneuerung. St. Matthias erwies sich als Vorbild für andere Klöster, die Begründung einer Kongregation um die Abtei scheiterte jedoch. So kam es bis 1458 zum Anschluss an die 1446 gegründete Bursfelder Kongregation.

Die Reformation hinterließ kaum Spuren. Kriege und Plünderungen, aber auch Konflikte mit Bischof oder Abt beeinträchtigten wiederholt die Entwicklung der Abtei. So wurde im Jahre 1783 der letzte Abt seines Amtes enthoben, bereits vor der eigentlichen Aufhebung der Abtei. Fortan lag die Leitung bei einem Prior. In den Wirren der französischen Revolution, die auch auf das Deutsche Reich übergriffen, verließ der Konvent zeitweise die Abtei. Von 1794 bis 1802 lebten die Brüder im Mattheiser Pfarrhaus. 1802 wurde das Kloster schließlich „unter die Hand der Nation gestellt“ und säkularisiert. Der Kaufmann Christoph Philipp Nell erwarb den Kreuzgang sowie anliegende Gebäude und nutzte sie als Wohnhaus und für landwirtschaftliche Zwecke. Damit konnte der Komplex erhalten werden; der Abtei blieb das Schicksal vieler anderer Klöster, der Abriss, erspart.

Abseits des Klosterkomplexes bestanden – insbesondere in Dörfern an der Mosel – viele Hofhäuser und landwirtschaftliche Gutsgebäude fort, die die wirtschaftliche Grundlage des Klosters vor der Säkularisation bildeten. Sie trugen oftmals die Bezeichnung „Mattheiser Hof“ oder einen anderen auf die Abtei verweisenden Namen. Ein besonderes großes Hofgut dieser Art war der über dem Dorf Merzlich (heute Konz-Karthaus) gelegene Roscheider Hof, der neben dem heutigen Teil des Ausstellungsgebäudes mit dem hinteren Innenhof des Volkskunde- und Freilichtmuseums Roscheider Hof in Konz erhalten blieb.

Neugründung und Gegenwart

Nach mehreren Versuchen im 19. Jahrhundert, das Kloster neu zu beleben, zogen nach dem Ersten Weltkrieg Mönche aus der Abtei Seckau, die zur Beuroner Kongregation gehörte, in das Mattheiser Pfarrhaus. Am 22. Oktober 1922 wurde der Gebäudekomplex wieder zur Abtei geweiht, und die ersten Benediktinermönche konnten wieder einziehen. Sie schlossen sich der Beuroner Kongregation an. 1941 hob die nationalsozialistische Regierung den Konvent auf, und die Mönche gingen nach Maria Laach. Pater Maurus und Pater Martin wurden wegen „staatsgefährdenden Umganges mit Kriegsgefangenen“ sowie „staatsabträglicher Haltung“ in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Beide kehrten nach dem Krieg in die Abtei zurück und wirkten dort bis zu ihrem Lebensende.[3][4]

Nach der Rückkehr der Mönche 1945 kam es zu Konflikten wegen der nun vom Orden unabhängigen Pfarrei St. Matthias; für den Orden bedeutete die Pfarrseelsorge immer auch eine ökonomische Grundlage durch die damit verbundenen sicheren Einnahmen. Dem empfohlenen Umzug in die saarländische Tholey kamen einige Mönche nach, andere widersetzten sich. So teilte sich der Konvent. Die in St. Matthias verbliebenen Brüder wurden kongregationsfrei, was bis in die 1980er-Jahre hinein so bleiben sollte. Seit 1981 gehören sie der „Kongregation von der Verkündigung der seligen Jungfrau Maria (Congregatio Annuntiationis BMV)“ an.

Die Abtei ist seit 1991 mit dem 1972 wieder begründeten Priorat Kloster Huysburg in Sachsen-Anhalt verbunden. Im September 2004 schlossen sich die beiden Konvente zu einer Gemeinschaft zusammen.

Die Gemeinschaft in St. Matthias widmet sich heute auch der Pfarrseelsorge. 2007 gehörten ca. 10.000 Katholiken zur Pfarrei. Weitere Aufgaben sind die Krankenhausseelsorge und die Wallfahrtspastoral. Die Gemeinschaft nimmt Gäste auf und führt ökumenische Gespräche. Einzelne Brüder gehen weltlichen Arbeitsverhältnissen nach, etwa als Richter, Stadtplaner oder Lehrer. Ein weiterer Einsatz der Gemeinschaft gilt dem benachbarten Schammatdorf.

Von 1981 bis 2005 stand Ansgar Schmidt als Abt an der Spitze der Gemeinschaft. Nach seiner Wahl zum Abtpräses der Kongregation verzichtete er auf eine erneute Kandidatur. Im September wählte die Gemeinschaft Ignatius Maaß zu seinem Nachfolger. Der neue Abt ernannte Matthias Vogt zum neuen Prior. Die Abtsbenediktion vollzog am 22. Oktober 2005 Bischof Reinhard Marx von Trier.

Im Frühjahr 2011 ging Abt Ignatius Maaß mit der Mitteilung an die Öffentlichkeit, dass ein Pater der Abtei sich seit den 1970er-Jahren des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen schuldig gemacht habe. Abt Ignatius Maaß sprach in einem Interview von „schwerwiegenden Fällen“, die Opfer seien allesamt „unter vierzehn Jahren alt“ gewesen. Der zum Zeitpunkt der Bekanntgabe 78 Jahre alte Beschuldigte sei zum Zeitpunkt der Taten als Vikar in der Pfarrseelsorge an der Pfarrkirche St. Matthias eingesetzt gewesen und habe die Taten zugegeben. Er war nach Presseangaben eine bekannte Persönlichkeit in Trier und genoss allgemeine Wertschätzung. Der Abt untersagte ihm die Ausübung priesterlicher Aufgaben, die Opfer wurden finanziell entschädigt.[5][6]

Momentan (Stand: Juli 2021) gehören dem Konvent 17 Mönche an, elf davon leben in Trier und sechs auf der Huysburg.

„Schammatdorf“

„Auf dem Hintergrund zahlreicher Probleme städtischen Wohnens entwickelte sich in Trier in den 1970er-Jahren der Gedanke, ein Wohngebiet mit sozialer Zielsetzung zu errichten. In Zusammenarbeit mit dem Sozialdezernat der Stadt Trier planten das Schammatdorf die Abtei St. Matthias und die Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt). Die Idee war, eine Wohnanlage zu schaffen, die die Kommunikation der Nachbar*innen und die Integration behinderter Menschen fördert. […] So entstanden in drei Bauabschnitten zwischen 1979 und 1994 […] 118 Wohnungen.“

– Unser Dorf – Entstehungsgeschichten[7]

Hier wird intergenerationelles (Generationen übergreifendes) sowie inklusives Wohnen und Leben verwirklicht. Unter anderem wohnt hier, in dem „Dorf in der Stadt“, die ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Trierer Oberbürgermeister Klaus Jensen.[8]

Remove ads

Bauwerke und Kulturgüter

Zusammenfassung

Kontext

Basilika

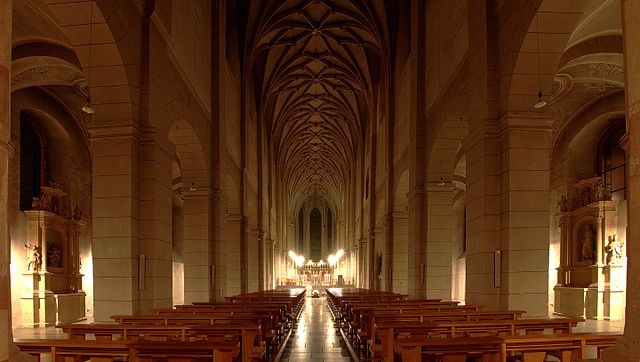

Die Basilika St. Matthias, die am 13. Januar 1148 geweiht wurde, vereint vier Funktionen. Sie ist Pfarrkirche der gleichnamigen Pfarrei, Mönchskirche der Benediktinergemeinschaft, Pilgerkirche mit dem Grab des Apostels Matthias und Grabkirche der ersten Trierer Bischöfe Eucharius und Valerius.

Papst Benedikt XV. erhob die Kirche am 20. März 1920 mit dem Apostolischen Schreiben Exstat in civitate Trevirorum in den Rang einer Basilica minor.[9]

Der Kirchbau steht im Spannungsfeld zwischen Erhalt und Pflege des Baudenkmals einerseits und Anpassung an die aktuellen Nutzungsanforderungen andererseits. So wurde im Zuge langwieriger Sanierungs- und Umbaumaßnahmen die Basilika grundlegend umgestaltet. Die Krypta wurde um zwei Joche auf ihr ursprüngliches Maß verlängert und mit neuen Zugängen versehen. Die Verehrungsstätte des Apostels Matthias sowie der Altarraum wurden den heutigen Anforderungen angepasst und durch neue Verkündigungs- und Zelebrationsorte gestalterisch aufgewertet. Der Mönchschor erhielt ein festes Chorgestühl. Zur besseren Erreichbarkeit der verschiedenen Ebenen wurde ein Aufzug eingebaut. Am 10. Dezember 2007 wurde im Rahmen eines feierlichen Pontifikalamts mit Bischof Reinhard Marx der Schrein mit den Gebeinen des Apostels Matthias an seinen endgültigen Platz in der Krypta überführt.[10] Am 24. Februar 2008, dem Matthiasfest, fand die feierliche Altarweihe statt.[11]

Am 17. September 2008 stürzte die Benediktusglocke aus ihrer Halterung im Glockenstuhl, eine darunter hängende Glocke und eine Holztreppe wurden beschädigt.[12]

- Aquarell der Abtei ab 1783

- Benediktinerabtei St. Matthias von der Mariensäule aus gesehen

- Das Mittelschiff der Basilika

- Ansicht 1910

Fenster

Aus dem in den Jahren 1510–14 von Wilhelm von der Eifel geschaffenen Chorfensterzyklus ist nur die Kreuzigungsgruppe in der oberen Hälfte des mittleren Fensters erhalten geblieben. Die Restaurierung dieses Bestandes erfolgte in den Jahren 1990–93 in den Trierer Werkstätten für Glasgestaltung Binsfeld im Zusammenwirken mit den Glaswerkstätten der Kölner Dombauhütte und Ivo Rauch.

Im Jahr 1995 wurden die neuen, nicht figürlich gestalteten Glasamalereifelder in den drei Chorfenstern vollendet. In einem Auswahlverfahrens wählte die Bau- und Kunstkommission des Bistums Trier die Entwürfe des Diplom-Glasgestalters Günter Grohs aus Wernigerode zur Ausführung aus. Die Glasmalereien wurden von den Trierer Glas-Kunstwerkstätten Kaschenbach gefertigt und von innen vor der vorhandenen Schutzverglasung angebracht.

Nach der Renovierung der Krypta wurde Grohs mit dem Entwurf der zwei dortigen Fenster beauftragt, die wiederum bei Kaschenbach unter Mitwirkung des Künstlers hergestellt und im Jahr 2014 eingebaut werden konnten.

Orgel

Bereits aus dem 16. Jahrhundert ist eine Orgel in der Basilika St. Matthias überliefert, sie wurde durch ein größeres Werk des niederländischen Meisters Florentius Hocque ersetzt, der 1590 auch eine Orgel für den Trierer Dom gebaut hatte. Diese Orgel wurde 1699 auf die hierfür neuerrichtete Empore versetzt; zusätzlich ist zu dieser Zeit eine Chororgel bezeugt. Die während der Säkularisation beschädigte große Orgel wurde 1868 durch ein Instrument des Trierer Orgelbauers Heinrich Wilhelm Breidenfeld ersetzt. Diese Orgel umfasste 34 Register auf 3 Manualen und Pedal und erklang bis zum Jahr 1960, in dem sie abgebrochen wurde.

Die heutige Orgel der Basilika wurde 1977 von der Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt erbaut und am 10. September dieses Jahres geweiht; sie steht an der Stirnwand des südlichen Querschiffes der Kirche und hat 39 klingende Register auf 3 Manualen und Pedal. Die Spieltraktur ist mechanisch und die Registertraktur elektrisch ausgeführt. Das Brustpositiv auf dem untersten Manual ist mit einem Türschweller ausgestattet, der die Lautstärke reguliert und durch einen Fußregler, den Schwelltritt, bedient werden kann. Auch das dritte Manualwerk ist schwellbar. Während ein kleinerer Teil der knapp 3000 Pfeifen aus Holz gefertigt ist, besteht der größte Teil aus einer Blei-Zinn-Legierung. Die Disposition lautet wie folgt:[13]

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Koppeln:

- Mechanische Koppeln: I/II, I/P, II/P

- Elektrische Koppeln: III/I, III/II, III/P, III 4′/P

- Spielhilfen: 3 feste Kombinationen, 4 Setzer-Kombinationen, 2 Setzer-Kombinationen Pedal, Zungen-Generalabsteller, 8 Zungen-Einzelabsteller

Als Organist amtierte von 1988 bis 2018 Alfred Müller-Kranich an der Basilika.

Kreuzreliquie

In der Kreuzkapelle im nördlichen Seitenturm der Basilika wird die Kreuz-Reliquie, die Staurothek, aufbewahrt. Es ist eine Goldschmiedarbeit aus dem 13. Jahrhundert, in deren Zentrum sich ein goldenes, mit Edelsteinen besetztes Kreuz befindet. Es soll Stücke des Holzkreuzes, an dem Christus gekreuzigt wurde, enthalten. Die Kreuzkapelle ist bei Führungen zugänglich.

Kreuzgang

Nach rund 15 Jahren waren im Frühjahr 2025 die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an dem um 1220 erbauten Kreuzgang der Abtei fertig. Nach der Säkularisation des Klosters im Jahr 1802 waren die Baulichkeiten und die Freifläche etwa hundert Jahre lang als Tierställe, Lager, Schnapsbrennerei usw. landwirtschaftlich genutzt und später vernachlässigt worden, bevor die Mönche 1922 in die Abtei zurückkehrten. Allerdings war der Kreuzgang durch die zweckfremde Nutzung vor dem Abriss bewahrt geblieben. Am stärksten vom Zerfall betroffen war der Nordflügel. Er erhielt ein neues Dach aus einer leichten Stahlkonstruktion und Holzteilen. Erste Sanierungsmaßnahmen waren bereits in den 1950er-Jahren getroffen worden, als der Trierer Bildhauer Willi Hahn (1920–1995) die Kapitelle mit biblischen Szenen schuf.[14]

Pfarrhaus

Das Pfarrhaus, das die nordwestliche Grenze der Abtei bildet, trägt an der zur Mosel hin gelegenen Außenseite die schmiedeeiserne Buchstabenfolge N.T.A.S.M. Nach dem Trierer Volksmund soll dies die Abkürzung für die Worte „Nichts taugen alle Sankt Mattheiser“ oder – je nach Standpunkt – „Noch taugen alle Sankt Mattheiser“ sein. Wahrscheinlicher ist jedoch die These, dass es sich bei der Buchstabenfolge um einen Hinweis auf den Erbauer des Gebäudes, Nicolaus Trinkler Abbas Sancti Matthiae, handelt.[15]

Mattheiser Venus

Aus dem Umfeld der Abtei ist ein leicht bizarrer Fall vom Umgang mit dem antiken Erbe Triers überliefert. Die „Mattheiser Venus“ (auch Venus von St. Matthias), eine Venusstatue im Typus der Venus von Capua, wurde seit dem Mittelalter an der Friedhofsmauer angekettet und mit folgender Inschrift versehen:

„WOLT IHR WISSEN WAS ICH BIN

ICH BIN GEWESEN EIN ABGOTTIN

DA S. EVCHARIVS ZV TRIER KAM

ER MICH ZERBRACH MEIN EHR ABNAHM

ICH WAR GEEHRET ALS EIN GOTT

IETZ STEHEN ICH HIE DER WELT ZV SPOT.“

Unter den Besuchern der Abtei war es jahrhundertelang üblich, die Statue mit Steinen zu bewerfen, um dem Sieg des Christentums Nachdruck zu verleihen. Erstmals erwähnt wurde sie 1551. Als das Stück 1811 vom französischen Stadtkommandanten der Gesellschaft für nützliche Forschungen übergeben wurde, war von der Statue fast nur noch der Torso erhalten. Die Mattheiser Venus befindet sich heute im Rheinischen Landesmuseum.[16]

Remove ads

Der Tagesablauf der Mönche

An Werktagen gliedert sich der Tagesablauf normalerweise folgendermaßen:

- 5:15 Uhr Wecken

- 5:45 Uhr Morgengebet (Matutin und Laudes)

- 6:30 Uhr Tagesbesprechung; anschließend Zeit zur persönlichen Verfügung und Gelegenheit zum Frühstück

- 8:00 Uhr Arbeitszeit

- 12:30 Uhr Mittagsgebet (Sext)

- 12:45 Uhr Mittagessen (mit Gespräch)

- 14:30 Uhr Arbeitszeit

- 18:15 Uhr Vesper und Eucharistiefeier

- 19:10 Uhr Abendessen (schweigend, mit Tischlesung)

- 20:00 Uhr Nachtgebet (Komplet)

- 20:15 Uhr Zeit zur persönlichen Verfügung

Eine Ausnahme bildet der Donnerstag, an dem um 20:00 Uhr normalerweise eine Versammlung der Gemeinschaft stattfindet. Dadurch verschiebt sich die Komplet auf 21:00 Uhr. Zudem wird in regelmäßigen Abständen die Ordnung des Alltags überprüft, um sie wechselnden Bedürfnissen und Gegebenheiten anzupassen.

Äbte

Zusammenfassung

Kontext

- 976–27. August 977: Sigehard

- 977–11. Oktober 980: Gother(ius)

- 980–22. August 1005: Gunderad

- 1005–18. Februar 1006: Engelbert Abt?

- 1006–22. Oktober 1023: Richard

- 1023–6. Juni 1048: Bertulf I.

- 1048–18. Juli 1061: Reginhard

- 1061–1075: Rupert(us), Robert

- 1075–1097: Bernhard

- 1097/1098: Benedikt (Identität unklar)

- 1097/1098–1106/1111: E(be)rwin

- 1111–1135: Eberhard I. von Kamberg

- 1135–1162: Bertulf II.

- 1162–1173: Gerich (Gerwin)

- 1168–1188: Ludwig (Ludovicus)

- 1189: Johann(es) electus

- 1190–1210: Godfried I. von Kahler

- 1210/1211–1212: Sibold

- 1212–1257: Jakob von Lothringen (Jacob(us))

- 1257–1287: Theoderich von Warsberg

- 1287/1288–1305/1307: Alexander

- 1308–1318: Friedrich I. (Fridericus)

- 1318–1334: Eberhard II. von Warsberg

- 1334–17. August 1344: Friedrich II. von Heinzenberg

- 1344–25. Januar 1352: Heinrich I. von Rodenmacher

- 1352–5. September 1357: Walter von Mengen

- 18. Oktober 1357–15. September 1364: Johann(es) I. von Wallerfangen

- 1365–30. Januar 1410: Joffrid Zöllner (Dunne) von Leiningen (Gaufrid, Godfried II.)

- 1410–1416: Eberhard III. von Hohenecken

- 1416–1421: Herbrand von Güls

- 6. Juli 1421–1439: Johann(es) II. Rode

- 28. Dezember 1439–30. April 1447: Johannes von Forst

- 1447–6. April 1451: Heinrich II. Wolff von Sponheim

- 15. September 1451–20. August 1484: Johann(es) IV. Donre (Donner, Tonarius)

- 23. August 1484–23. März 1519: Anton Lewen (Antonius Loeuenius)

- 25. März 1519–25. März 1526: Eberhard IV. von Kamp

- 17. April 1526–1. Juni 1533: Petrus I. von Olewig

- 11. Juni 1533–26. August 1537: Johann(es) V. von Wittlich

- 22. September 1537–30. Juli 1542: Lambert von Falckenberg (Falckenburg)

- 10. September 1542–19. Januar 1566: Heinrich III. Schiffer

- 23. Januar 1566–20. April 1573: Petrus II. von Weis (Niederweiß)

- 28. April 1573–17. Mai 1599: Johann(es) VI. Plütscheid („Plützet“)

- 1599–23. September 1612: Johann(es) VII. von Keil (Kail)

- 4. Oktober 1612–28. Februar 1630: Gangolf Alderborn

- 14. März 1630–10. Februar 1649: Nikolaus Trink(e)ler (Trunckeler, Drinckeler)

- 22. Februar 1649–27. September 1675: Martin Feiden (Feuden)

- 15. Oktober 1675–27. Januar 1700: Cyrill Kersch

- 15. Februar 1700–10. Oktober 1727: Wilhelm Henn

- 5. November 1727–2. April 1758: Modestus Manheim

- 24. April 1758–10. Mai 1773: Adalbert Wiltz

- 7. Juni 1773–15. Dezember 1783: Johannes Matthias Welter[17]

51 Äbte bis zur Wiederbesiedlung[18]

Nach der Wiederbesiedlung der Abtei:

- 1922–1938: Laurentius Zeller (1938 zum Erzabt der Brasilianischen Kongregation gewählt)

- 1939–1946: Basilius Ebel (1946–1966 Abt von Maria Laach)

- 1947–1949: Petrus Borne (1949–1976 Abt von Tholey)

Der Konvent teilte sich 1949. Ein Teil siedelte mit Abt Petrus Borne nach Tholey um. Der Restkonvent in Trier wurde unmittelbar dem Abtprimas unterstellt.

- 1961–1963: Eucharius Zenzen, 53. Abt von St. Eucharius (1950–1961 Prioradministrator)

- 1963–1969: Laurentius Klein

- 1969–1981: Athanasius Polag

- 1981–2005: Ansgar Schmidt (2004–2018 Abtpräses der Kongregation von der Verkündigung)

- 2005–: Ignatius Maaß

Remove ads

Beziehungen zu anderen Gemeinschaften

- Benediktinerpriorat auf der Huysburg: Seit September 2004 bildet St. Matthias mit den Brüdern des Priorates auf der Huysburg in der Nähe von Halberstadt (Sachsen-Anhalt) eine Gemeinschaft.

- St. Matthias gehört zur Kongregation von der Verkündigung der seligen Jungfrau Maria (Congregatio Annuntiationis BMV)

- Benediktinerinnenabtei St. Scholastika: Eine tiefere, langjährige Verbundenheit besteht mit der Gemeinschaft der Abtei St. Scholastika in Dinklage. Beide Gemeinschaften stützen einander in der gemeinsamen Berufung zum Mönchtum und helfen sich auch gegenseitig. Jährliche Delegationsbesuche und Ferien einzelner Brüder und Schwestern in der jeweils anderen Gemeinschaft fördern die Beziehung.

- Community of the Resurrection: St. Matthias steht mit der anglikanischen Gemeinschaft von der Auferstehung (Community of the Resurrection, Mirfield in England) in einer Partnerschaft. Zur Pflege dieser Beziehungen gehört ein jährlicher Besuch einer Delegation in beiden Gemeinschaften bzw. ein Besuch aus beiden Gemeinschaften in St.Matthias.

Remove ads

Literatur

- Sandra Ost: Friedhof St. Matthias. Matergloriosa-Verlag, Trier 2007, ISBN 978-3-9811323-6-6.

- Eduard Sebald: St. Eucharius – St. Matthias in Trier (= DKV-Kunstführer; 591). Deutscher Kunstverlag, München/Berlin 20082, ISBN 978-3-422-02154-9; englischsprachige Ausgabe: ISBN 978-3-422-02158-7.

- Das Erzbistum Trier, Band 8: Die Benediktinerabtei St. Eucharius und St. Matthias in Trier (= Germania Sacra, NF 34). Bearbeitet von Petrus Becker OSB. de Gruyter, Berlin 1996, ISBN 3-11-015023-9 online.

- Andreas Winnighoff OSB, Josef Schillo: Die Schäden an der St.-Matthias-Basilika in Trier, ihre Ursache und die Sanierungsarbeiten. In: Neues Trierisches Jahrbuch. 1963, S. 48–56.

Remove ads

Weblinks

Commons: St. Matthias (Trier) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Homepage der Abtei St. Matthias

- Annunciation Congregation. In: osbatlas.com. (Verzeichnis der zur Kongregation von der Verkündigung B.M.V. gehörenden Klöster).

- Jakobus Wilhelm: St. Matthias. In: Trierer Orgelpunkt. 10. März 2021.

- Athanasius Polag, Basilius Wintrath: Informationsblatt zur Orgelweihe. (pdf; 2,5 MB) 1977.

- Fond: Best. 210, Trier, Benediktinerkloster St. Eucharius – St. Matthias. In: Monasterium.net. ICARUS – International Centre for Archival Research (Kurzgeschichte und Dokumente der Abtei).

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads