Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Leiningen (Adelsgeschlecht)

Adelsgeschlecht Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Das Haus Leiningen ist ein weitverzweigtes Grafen- bzw. Fürstengeschlecht aus dem pfälzischen Raum (im heutigen Bundesland Rheinland-Pfalz), das als ehemals reichsunmittelbares Haus dem Hochadel angehörte.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Ausgangspunkt

Ausgangspunkt in Deutschland: das Leiningerland |

Seinen belegbaren Ausgang nahm das Geschlecht von der im 12. Jahrhundert errichteten Burg Leiningen im nordöstlichen Pfälzerwald; die Burg wurde später „Altleiningen“ genannt, als im 13. Jahrhundert, am fünf Kilometer entfernten Ostrand des Pfälzerwalds zur Rheinebene hin, die Schwesterburg Neuleiningen hinzukam.

Unterhalb der Burg Altleiningen im Tal des Eckbachs liegt die Gemeinde Altleiningen, während die Gemeinde Neuleiningen sich auf der Anhöhe um die gleichnamige Burg herum entwickelt hat. Das Stammland der Leininger um die beiden Burgen trägt heute den Namen Leiningerland und deckt sich weitgehend mit der Verbandsgemeinde Leiningerland sowie der Stadt Grünstadt.

Die Anfänge (Alt-Leiningen)

Über die Frühzeit des Geschlechts bis ins 12. Jahrhundert lassen sich keine gesicherten Angaben machen. Die erste sichere Erwähnung der Familie stammt aus dem Jahr 1128, als Emicho, Graf von Leiningen eine Urkunde des Mainzer Erzbischofs Adalbert I. von Saarbrücken bezeugte.[1]

Dieser Emich II. von Leiningen († vor 1138) wird in der neueren Literatur als Stammvater des Adelsgeschlechts betrachtet. Für eine Abstammung von den Emichonen, den Grafen im Nahegau, den Nachweis zu führen, gestattet die Quellenlage nicht, wenngleich sie als wahrscheinlich anzunehmen ist.[2] Auch die Beziehungen zum Kreuzfahrer Emicho lassen sich nicht mehr klären; möglicherweise war er der Großvater Emichs II.[3]

Emich II. baute das Kerngebiet seiner Herrschaft um die Burg Leiningen (heute Altleiningen) aus. Unbekannt ist sein Anteil am Bau oder Ausbau der Burg. In seine Zeit fällt die Gründung des Chorherrenstifts Höningen (siehe auch Höninger Lateinschule) zwischen 1119 und 1124.[4] Der letzte Altleininger Graf, Reinhard August zu Leiningen-Westerburg-Altleiningen († 1929), ließ sich 1913 von Guido Philipp Schmitt, im Stil des Historismus, als sein Vorfahre Emich II. porträtieren. Das Gemälde befindet sich heute im Museum Grünstadt. Nach ihm wurde noch im gleichen Jahr das Bronzerelief des Emichbrunnens in der jetzigen Fußgängerzone Grünstadt gestaltet.[5]

Nachfolger Emichs II. als regierende Grafen waren Emich III. († zwischen 1180 und 1187)[Anm. 1] und Friedrich I. (Emich) († vor 1214). Die Grafen von Leiningen erhielten 1204/05 die Landvogtei über den Speyergau sowie Vogtrechte über das Kloster Limburg.

Zwischen 1212 und 1214 starben die Leininger in männlicher Linie aus.[6]

Stammliste Alt-Leiningen

- Emich II. († vor 1138)

- Emich III. († zwischen 1180 und 1187)

- Friedrich I. (Emich) († zwischen 1212 und 1214) ⚭ Gertrud von Habsburg

- Elisa ⚭ Graf Ruprecht III. von Nassau

- Alberat, ⚭ Graf Siegfried von Peilstein-Mörle-Kleeberg

- Liutgard ⚭ I. Graf Simon II. von Saarbrücken, ⚭ II. Graf Lothar (Wied), 1220

- Emich III. († zwischen 1180 und 1187)

Mehrere Personen entfallen, die in der Literatur als Leininger bezeichnet oder vermutet wurden:[1]

- Emich I., genannt 1096 als Kreuzfahrer

- Embricho, 1127–1146 Bischof von Würzburg

- Heinrich II., 1159–1165 Bischof von Würzburg[7]

- Siegfried II., 1127–1146 Bischof von Speyer

- Günther, 1146–1161 Bischof von Speyer

Die Teilungen

Nach dem Aussterben der Leininger um das Jahr 1212 nahm der Neffe des letzten Grafen, Sohn seiner Schwester Liutgard und des Grafen Simon II. von Saarbrücken, als Friedrich II. den Namen Leiningen und das Wappen an.[8] Damit begründete er die jüngere Linie Leiningen. Zum vorhandenen Leininger Besitz kamen vom Vater ererbte Güter (Hardenburg) sowie die Vogtei über das Kloster Limburg hinzu. Sein Sohn Friedrich III. erwarb 1241 die Grafschaft Dagsburg in den Vogesen. Der zweite Sohn, Emich IV., Gründer der Stadt Landau in der Pfalz, erhielt bei der Erbteilung von 1237 die Burg Landeck mitsamt allen dazugehörigen Ortschaften und Rechten und begründete die kurzlebige Linie Leiningen-Landeck, die aber schon 1289/1290 mit dem Tod seines Sohnes Emicho und Enkels Rudolf wieder erlosch. 1317 kam es unter den Enkeln Friedrichs III. zur Teilung in die beiden Linien Leiningen-Dagsburg und Leiningen-Hardenburg.

Die (ältere) Linie Dagsburg starb schon 1467 wieder aus. Letzter dieser Linie war der noch 1444 zum Fürsten ernannte Landgraf Hesso von Leiningen-Dagsburg. Dessen Schwester Margarethe, verheiratet mit Reinhard III. von Westerburg, erhielt den größeren Teil des Erbes, weshalb sich die im Westerwald beheimateten Grafen von da an Leiningen-Westerburg nannten. Der Stammsitz der älteren Dagsburger Linie, die Dagsburg, fiel an die Linie Leiningen-Hardenburg, die daraufhin den Namen Leiningen-Dagsburg(-Hardenburg) annahm.

Ab dem 15. Jahrhundert gab es also zwei gräfliche Häuser Leiningen, eine aus der älteren Dagsburger Linie hervorgegangene Familie Leiningen-Westerburg und eine aus der Linie Leiningen-Hardenburg hervorgegangene jüngere Familie Leiningen-Dagsburg, die nicht mit der älteren Dagsburger Linie verwechselt werden darf.

Stammliste von Saarbrücken-Leiningen bis zur Teilung

Simon II. ⚭ Liutgard von Leiningen († um 1235) (⚭ (II.) Lothar von Wied) († 1. März 1244 auf Burg Wied)

- Friedrich II., Graf von Leiningen 1220–1237 ⚭ Agnes von Eberstein ⚭ (II) Diether V. von Katzenelnbogen

- Simon ⚭ (III.) Gertrud von Metz und Dagsburg ⚭ (I.) 1215 Theobald I., 1213 Herzog von Lothringen, 1216 Graf von Dagsburg und Metz; † 1217 ⚭ (II.) 1217 Theobald IV. von Champagne, König von Navarra, ⚮ vor 1223;

- Friedrich III. († 1287), Graf von Leiningen-Dagsburg

- Friedrich IV. († 1310), ⚭ Gräfin Johanna von Dagsburg

- Friedrich V. († 1328), Landgraf von Leiningen-Leiningen

- Emich von Leiningen († 20. April 1328), Bischof von Speyer 1314–1328

- Gottfried († um 1343), Graf von Leiningen-Dagsburg

- Friedmann († 1345), Graf von Leiningen-Dagsburg

- Emich VI. († 1375), Graf von Leiningen-Hardenburg

- Friedrich IV. († 1310), ⚭ Gräfin Johanna von Dagsburg

- Emich IV. († 1281), Graf von Leiningen-Landeck

- Emich V. († 1289), Graf von Leiningen-Landeck

- Rudolf († 1290)

- Emich V. († 1289), Graf von Leiningen-Landeck

- Heinrich von Leiningen († 18. Januar 1272 wahrscheinlich in Worms) Bischof von Speyer 1245–1272

- Berthold von Leiningen († 12. Mai 1285), Bischof von Bamberg 1257–1285

- Kunigunde

Leiningen-Westerburg

→ siehe auch: Stammliste des Hauses Leiningen-Westerburg

Als Gräfin Margarethe von Leiningen-Westerburg (⚭ Reinhard III. Herr von Westerburg († 1449) aus dem Haus Runkel-Westerburg) 1470 starb, fiel der gesamte Westerburger und Leininger Besitz an ihren Enkel Reinhard, der sich von da an „Graf zu Leiningen-Westerburg“ nannte. Er vermachte seine pfälzischen Besitzungen seinem Sohn aus erster Ehe, Philipp, und teilte seine westerwäldischen Besitzungen unter den Söhnen Kuno und Georg aus zweiter Ehe. Somit entstanden zunächst auch hier drei Linien:

- Leiningen-Leiningen (bis 1622)

- Leiningen-Westerburg († 1597)

- Leiningen(-Westerburg)-Schaumburg (bis 1705)

Das Haus Leiningen-Leiningen erwarb im 16. Jahrhundert die Grafschaft Rixingen in Lothringen und erhielt 1570, beim Aussterben der Grafen von Zweibrücken-Bitsch, auch einen Teil von deren Herrschaft, u. a. Oberbronn im Elsass. 1569 führten die Leininger die Reformation ein, hoben das Kloster Höningen auf und gründeten an dessen Stelle eine Lateinschule, auf die das heutige Leininger-Gymnasium in Grünstadt zurückgeht.

Als 1622 Graf Ludwig von Leiningen-Leiningen starb, teilte sich dieses Haus wiederum in drei Linien:

- Leiningen-Leiningen († 1635)

- Leiningen-Rixingen († 1705)

- Leiningen-Oberbronn († 1665)

Als 1705 mit Graf Philipp Ludwig von Leiningen-Rixingen die letzte dieser Linien ausstarb, fielen diese Teile an die überlebenden Verwandten aus der Schaumburger Linie.

Die Hauptlinie Leiningen-Westerburg starb schon 1597 aus, ihre Besitzungen fielen ebenfalls an die Nebenlinie Leiningen-Schaumburg. 1695/1705 teilte sich auch diese Linie mehrfach. Von diesen Nebenlinien des gräflichen Hauses Leiningen existierten zwei bis in das 20. Jahrhundert:

- Leiningen-Westerburg-Altleiningen (besteht in einer Linie in Österreich nominell bis heute)[9]

- Leiningen-Westerburg-Neuleiningen († 1956)

Die linksrheinischen Besitzungen der Grafen wurden im Gefolge der Französischen Revolution 1793 dem französischen Staat einverleibt, die beiden Grafen von Alt- und Neuleiningen in Paris vorübergehend inhaftiert. Sie wurden im Reichsdeputationshauptschluss 1803 mit den ehemaligen Abteien Ilbenstadt und Engelthal in der Wetterau entschädigt. 1806 wurden ihre Güter den Großherzogtümern Berg und Hessen-Darmstadt bzw. den Fürstentümern Nassau-Weilburg und Nassau-Usingen einverleibt.

Leiningen-Dagsburg

Die andere Linie, Leiningen-Dagsburg-Hardenburg, konnte sich im Besitz der Landvogtei Unterelsass dort weiteren Besitz verschaffen. 1466 erwarb diese Linie die Herrschaft Apremont in Lothringen. Eine bereits 1343 abgespaltene Linie zu Rixingen fiel 1506 an Pfalz-Zweibrücken.

Leiningen-Hardenburg konnte im 15. und 16. Jahrhundert Weißenburger Lehen erlangen, doch 1560 erfolgte eine weitere Teilung, aus der die Linien

- Leiningen-Dagsburg-Hardenburg und

- Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (bis 1658)

hervorgingen.

Leiningen-Dagsburg-Hardenburg

Von 1560 bis 1725 war die Hardenburg Hauptsitz des Familienzweiges und wurde in dieser Epoche zum Residenzschloss ausgebaut. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688–1697) zerstörten die Franzosen 1692 die Festungswerke der Anlage und sie blieb ruinös. Deshalb verlegten die Grafen von Leiningen-Dagsburg-Hardenburg ihre Residenz 1725 in das nahe gelegene Schloss Dürkheim, das am Platz des heutigen Kurhauses stand. Schon von 1504 bis 1508 errichtete Graf Emich IX. von Leiningen-Hardenburg († 1535)[10] hier eine Grabkapelle seiner Familienlinie, mit (nicht zugänglicher) Gruft, angebaut am südöstlichen Seitenschiff der Dürkheimer Schlosskirche.[11] Es handelt sich um einen spätgotischen Bau mit zwei Giebeln, einem Satteldach und Rippengewölbe, der räumlich mit der Kirche verbunden ist. Im Inneren haben sich mehrere gotische Grabplatten und Renaissance-Epitaphien der Familie erhalten.

Der Kaiser erhob den Grafen Carl Friedrich Wilhelm 1779 in den Reichsfürstenstand mit Kuriatstimme im Wetterauischen Grafenkollegium. Als die Französische Revolution in den 1790er Jahren auch auf Südwest- und Westdeutschland übergriff, wurde die Familie 1796 aus der Residenz Dürkheim und aus allen linksrheinischen Besitztümern vertrieben. Das Schloss in Dürkheim wurde angezündet und brannte aus. 1801 gingen die linksrheinischen Güter der Linie an Frankreich, weshalb sie 1803 durch den Reichsdeputationshauptschluss mit verschiedenen ehemaligen Kurmainzer und Würzburger Besitzungen im Odenwald entschädigt wurde und das neue Fürstentum Leiningen mit Sitz in der ehemaligen Abtei Amorbach bildete. Fürst Carl wurde eine Virilstimme im Reichsfürstenrat zugesprochen, statt des Grafentitels von Leiningen-Dagsburg-Hardenburg nahm er den Titel Reichsfürst zu Leiningen, Pfalzgraf zu Mosbach, Graf zu Düren, Herr zu Miltenberg, Amorbach, Bischofsheim, Boxberg, Schüpf und Lauda an. Durch Mediatisierung und den Einfluss Napoleons verlor er aber 1806 seine staatliche Souveränität an das Großherzogtum Baden. Dieses trat 1810 Gebietsteile an das Großherzogtum Hessen ab, das sie als Ergebnis des Wiener Kongresses 1816 an das Königreich Bayern weiterreichte. Diese fürstliche Linie zu Leiningen ist die letzte bis heute existierende Linie des Gesamthauses Leiningen.

Leiningen-Dagsburg-Falkenburg

Die gräfliche Linie Leiningen-Dagsburg-Falkenburg spaltete sich 1658 in die Linien

- Leiningen-Dagsburg († 1706)

- Leiningen-Heidesheim († 1766)

- Leiningen-Guntersblum (bis 1774)

Die Grafschaft Dagsburg fiel 1774 an Leiningen-Dagsburg-Hardenburg.

Die beiden Nebenlinien

- Leiningen-Dagsburg-Falkenburg-Guntersblum, seit 1803 Leiningen-Billigheim auf Schloss Billigheim (1902 abgebrannt) und Schloss Neuburg († 1925)

- Leiningen-Heidesheim, seit 1803 Leiningen-Neudenau († 1910)

erhielten die übrigen Besitzungen der Linie Guntersblum.

Remove ads

Listen von Namensträgern

Zusammenfassung

Kontext

(nach Lebensdaten, nicht genealogisch sortiert)

Leininger Grafen

Fürsten zu Leiningen

- Carl Friedrich Wilhelm, 1. Fürst zu Leiningen (1724–1807), kaiserlicher Kämmerer, Wirklicher Kurpfälzischer Geheimer Rat und Generalleutnant, ⚭ Christiane Wilhelmine Gräfin zu Solms-Rödelheim

- Emich Carl zu Leiningen, 2. Fürst zu Leiningen (1763–1814), ⚭ I. (1787) Henriette Gräfin Reuß zu Lobenstein-Ebersdorf, ⚭ II. (1803) Prinzessin Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld

- Karl Friedrich Wilhelm Emich zu Leiningen, 3. Fürst zu Leiningen (1804–1856), königlich bayerischer Generalleutnant, erster Ministerpräsident der zur Frankfurter Nationalversammlung gehörenden Reichsregierung der Provisorischen Zentralgewalt und erster Vorsitzender des Mainzer Adelsvereins, ⚭ Maria Gräfin v. Klebelsberg

- Ernst zu Leiningen, 4. Fürst zu Leiningen (1830–1904), ⚭ Marie Prinzessin v. Baden

- Emich Eduard Carl zu Leiningen, 5. Fürst zu Leiningen (1866–1939), ⚭ Feodora Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg

Chefs des Hauses Leiningen nach dem Ende der Monarchie

- Karl zu Leiningen (1898–1946) ⚭ Maria Großfürstin von Russland (1907–1951)

- Emich Kyrill zu Leiningen (1926–1991) ⚭ Eilika Herzogin v. Oldenburg (1928–2016)

- Andreas zu Leiningen (* 1955) ⚭ Alexandra Prinzessin v. Hannover, v. Großbritannien und Irland, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg (* 1959)

Weitere bekannte Angehörige des Hauses Leiningen

- Maria Polyxena von Leiningen-Dagsburg-Hardenburg (1663–1725), durch Heirat Fürstin von Nassau-Weilburg

- Josephine zu Leiningen-Westerburg (1835–1917), deutsche Schriftstellerin

- Wilhelm Carl zu Leiningen-Guntersblum (1737–1809), Reichsgraf, badischer Standesherr

Remove ads

Schlösser und Burgen

- Hardenburg um 1580

- Burg Altleiningen

- Burg Neuleiningen

- Schloss Westerburg

- Burg Schadeck

- Burg Battenberg

- Burg Haßloch

- Burg Minfeld

- Leininger Oberhof (Grünstadt)

- Leininger Unterhof Grünstadt

- Leininger Schloss (Guntersblum)

- Schloss Heidesheim

- Schloss Neudenau

- Hardenburg

- Schloss Dürkheim

- Schloss Kehrdichannichts

- Schloss Murrmirnichtviel

- Emichsburg (Bockenheim)

- Fürstlich-Leiningensches Palais Amorbach

- Schloss Waldleiningen

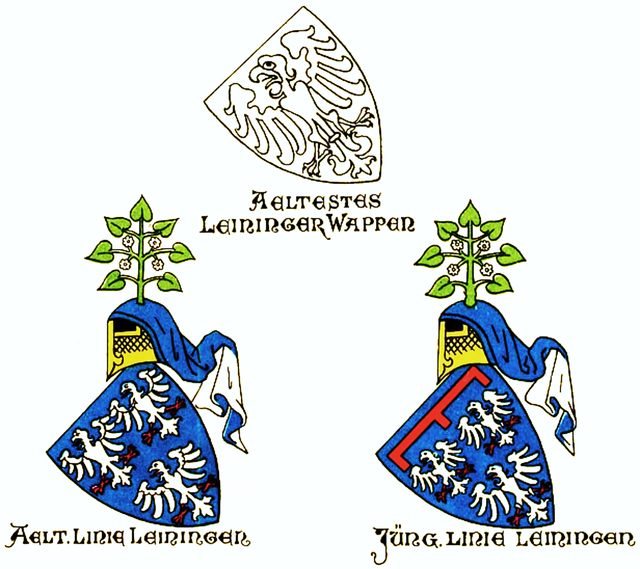

Wappen

- Stammwappen der älteren Linie Leiningen

- Wappen derer von „Liningen“ in der Zürcher Wappenrolle, um 1340

- Stammwappen der jüngeren Linie Leiningen nach GHdA

Das Stammwappen zeigt in Blau drei (2:1) rot-bewehrte silberne Adler. Auf dem Helm mit blau-silbernen Decken steht eine grüne Linde mit silbernen Blüten. In dieser Form ist es im Codex Manesse,[22] im Ortenburger Wappenbuch von 1466,[23] im Wernigeroder Wappenbuch[24] und im Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches[25] dargestellt. Die heute benutzte Form[26] mit einem zusätzlichen roten Turnierkragen erscheint 1515 bei Nicolaus Bertschi[27] und ebenfalls 1554–1568 im Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches.[28] Laut Blasonierung im Genealogischen Handbuch des Adels ist die Version mit dem Turnierkragen als das Stammwappen definiert.[29]

Der sogenannte Leininger Adler fand Eingang in zahlreiche Wappen von Gebietskörperschaften im ehemaligen Herrschaftsgebiet der Familienzweige.

Remove ads

Wappen von Gebietskörperschaften mit dem Leininger Adler

- Neckar-Odenwald-Kreis

- Osterburken-Hemsbach

- Westerwaldkreis

- Stadt Westerburg

- Département Moselle (Frankreich)

- Weitere

- Landkreis Frankenthal (Pfalz) (bis 1969)

- Worms-Rheindürkheim, Stadt Worms

Remove ads

Literatur

- Eduard Brinckmeier: Genealogische Geschichte des uradeligen, reichsgräflichen und reichsfürstlichen, standesherrlichen, erlauchten Hauses Leiningen und Leiningen-Westerburg. Sattler, Braunschweig 1890 Digitalisat

- Thomas Gehrlein: Das Haus Leiningen. 900 Jahre Gesamtgeschichte mit Stammfolgen. Börde-Verlag, Werl 2010, ISBN 978-3-9811993-9-0.

- Thomas Gehrlein: Die Grafen zu Leiningen-Westerburg. 900 Jahre Gesamtgeschichte mit Stammfolge. Kurpfalz-Verlag, Mannheim 2012, ISBN 978-3-9815332-0-0.

- Hans Heiberger: 1200 Jahre Altleiningen. 780–1980. Heidelberger Verlagsanstalt, Heidelberg 1980.

- Hans Heiberger: Die Grafen zu Leiningen-Westerburg. Ursprung, Glanz, Niedergang. Verlag Kiliansdruck Erwin Dinges, Grünstadt 1983, ISBN 3-924386-00-5.

- Hans Heiberger: Das Ende der Grafen zu Leiningen-Westerburg. Verlag Klaus Dinges, Grünstadt 2000, ISBN 3-9806596-1-5.

- Eva Kell: Das Fürstentum Leiningen. Umbruchserfahrungen einer Adelsherrschaft zur Zeit der Französischen Revolution. Institut für Pfälzische Geschichte, Kaiserslautern 1993, ISBN 3-927754-09-9.

- J. Kindler v. Knobloch: Leiningen, In: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, Section 2, Theil 43 (1889), S. 23–26.

- Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 7., vollständig überarbeitete Auflage. C.H. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-54986-1.

- Friedrich Oswald: Leiningen, zu. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, ISBN 3-428-00195-8, S. 142–144 (Digitalisat).

- Ingo Toussaint: Die Grafen von Leiningen. Studien zur leiningischen Genealogie und Territorialgeschichte bis zur Teilung von 1317/18. Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1982, ISBN 3-7995-7017-9.

- Constantin von Wurzbach: Leiningen, das Haus, Genealogie. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 14. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1865, S. 328 f. (Digitalisat).

- Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band VII, Band 97 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1989, ISSN 0435-2408.

- Genealogisches Handbuch des in Bayern immatrikulierten Adels, Band XXXIII, Hrsg. Vereinigung des Adels in Bayern e. V., München 2020, ISBN 978-3-87245-127-9, S. 51–58.

Remove ads

Weblinks

Commons: Leiningen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Internetseiten Fürstenhaus zu Leiningen

- Genealogien des Hauses Leiningen

- Eduard Brinckmeier: Genealogische Geschichte des uradeligen, reichsgräflichen und reichsfürstlichen, standesherrlichen, erlauchten Hauses Leiningen und Leiningen-Westerburg / nach archivalischen, handschriftl. und gedr. Quellen, Braunschweig 1890, Online-Ausgabe Düsseldorf: Universitäts- und Landesbibliothek, 2015

Remove ads

Anmerkungen

- Zu seiner Person und seiner Beziehung zu König Konrad III. vgl.: Wolfram Ziegler: Konrad III. – Hof, Urkunden und Politik. Böhlau, Wien u. a. 2008. ISBN 978-3-205-77647-5, S. 552f.

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads