Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Ali Ufki

türkischer Komponist polnischer Herkunft Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

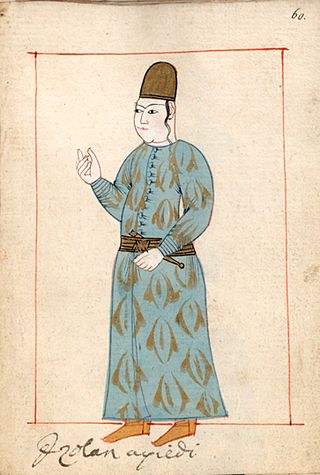

Ali Ufki (Ali Ufkî – oder Ufukî – Bey, Albert – oder Wojciech – Bobowski, Albertus Bobovius Leopolitanus, Alberto Bobovio, * um 1610 in Lwów als Wojciech Bobowski; † 1675 in Konstantinopel) war ein osmanischer Musiker, Komponist und Musiksammler polnischer Herkunft. Zudem wirkte er in Konstantinopel am osmanischen Hof und im Umkreis der europäischen Diplomaten, Geistlichen und Reisenden als Dolmetscher, Übersetzer, Sprachlehrer, Vermittler und Berater.[1] Er vereinigte vielfältige Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem islamisch-osmanischen und dem christlich-europäischen Kulturkreis und wurde damit schon zu seinen Lebzeiten ein geschätzter Mittler zwischen beiden Welten. Seine Werke gelten als wichtige Quellen für die moderne Erforschung multikultureller Bezüge im osmanischen Reich des 17. Jahrhunderts.[2]

Remove ads

Namen

- Wojciech Bobowski ist der vermutliche polnische Taufname.[4]

- Albert Bobowski: Der Vorname Albert ist die verkürzte Form des zu Wojciech synonymen Albertus und geht zurück auf den Heiligen Adalbert von Prag, der seinen Geburtsnamen Vojtěch bei seiner Firmung abgelegt und den Namen seines Tutors, des Heiligen Adalbert von Magdeburg, angenommen hat.

- Albertus Bobovius nannte sich Bobowski als Autor seiner lateinisch geschriebenen Texte.[5] Manchmal wurde das u in Bobovius im Drucksatz durch ein v ersetzt.[6]

- Alberto Bobovio nannte sich Bobowski als Autor seiner italienisch geschriebenen Texte.[5]

- Alibei, Ali bei, Ali Bey, Ali Beg, Ali Begh, Hali-Beigh, Hulis Bey und Ähnliches kommen als Umschriften des osmanischen علی بك vor.[5]

- Santuri Ali Bey (Ali Bey es-Santuri) wurde Bobowski im Dienst des Serails genannt.[7]

- Ali Ufki oder Ali Ufkî wurde er von Zeitgenossen und späteren Autoren genannt.[5] Der Beiname ufkî / افقی leitet sich von ufuk / افق / ‚Horizont‘ ab und spielt auf Ali Ufkîs breitgefächerte Kenntnisse und Fähigkeiten an.[1][8]

- Ali Ufukî wird als Namensform von Autoren verwendet, die sich auf Bobowski selbst beziehen, der die Form Vfuki, seine Umschrift des Osmanischen, verwendete, so in seiner Grammatica Turcicolatina[1] und auch in der Loseblattsammlung (BnF Turc 292, siehe Abbildung rechts).

- Für Bobowski, Bobovius und Bobovio kommen weitere ähnliche Schreibweisen vor, z. B. Bobowsky, Bobrowski, Bobonius, Bohonius, Bozonius und Robovius.[5]

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Bobowski stammte vermutlich aus adligem Hause und erhielt eine umfassende, auch musikalische Kenntnisse und Fähigkeiten einschließende Erziehung.[11] In jungen Jahren wurde er bei einem Überfall auf seine Heimat durch Kantemir Mirzas Tataren[12][13] 1632 oder 1633/1634 gefangen genommen und in Konstantinopel als Sklave an den Hof des Sultans verkauft. Dort konvertierte er zum Islam und nahm den Namen Ali an.[14][15] Lange Jahre wurde er im Serail erzogen. Seine dortige musikalische Ausbildung als Page (osmanisch içoğlan) für den Dienst als Musiker des Inneren Serails beschrieb er ausführlich in seinem 1665 veröffentlichten Werk SERAI EN DERUM […].[11][16] Unter den Sultanen Murad IV., Ibrahim und Mehmed IV. diente er außer als Page und Musiker (Santur-Spieler, bezeichnet als Santuri Ali Bey, und Komponist),[7][17] auch als Dolmetscher und Übersetzer. Insgesamt soll er als Sklave 19 Jahre im Serail verbracht haben.[18] Aus dieser Zeit haben sich zwei Handschriften erhalten, in denen er osmanische Musik – unbeeinflusst von älteren und gleichzeitigen Notationsformen arabischer und osmanischer Theoretiker – in einer zunächst für den eigenen Gebrauch entwickelten,[19][20] angepassten europäischen Notation aufgezeichnet hat.[21][11] In diesen beiden Sammlungen finden sich auch italienische Lautentabulaturen, die darauf hindeuten, dass Bobowski noch in Polen die Laute zu spielen gelernt hat.[22]

Nach dem Ende seiner Ausbildung und Anstellung im Serail, aus dem er wegen übermäßiger Trunkenheit entlassen worden sein soll,[23] reiste er mit einem osmanischen Offizier nach Ägypten und konnte – zurück in Konstantinopel – wahrscheinlich ab 1651 als freier Mann in den Dienst des englischen Botschafters Sir Thomas Bendish treten.[8] Anschließend arbeitete er auch für dessen Nachfolger Heneage Finch, Lord Winchilsea, der von 1660 bis 1668 Botschafter war.[15] Diesen beiden und einigen weiteren Diplomaten sowie europäischen Gelehrten und Reisenden diente er als Dolmetscher, Sprachlehrer, Vermittler und Berater.[11][9]

1669 wurde Bobowski, der Türkisch, Arabisch, Persisch, Polnisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Latein sowie Alt- und Neugriechisch beherrschte,[24][25] Dolmetscher am Hof Sultan Mehmeds IV.,[26] und zwar zunächst im Kanzleramt und einige Jahre später beim großherrlichen Diwan vermutlich im Amt des Oberdolmetschers.[27] Weiterhin pflegte er seine Verbindungen mit europäischen Intellektuellen und Diplomaten. So kam er, vermittelt durch Antoine Galland, der mit der französischen Botschaft in Verbindung stand, auch mit dem allseitig gebildeten islamischen Gelehrten und Historiker Hezarfen Hüseyin in Kontakt,[28] dem er bei der Erschließung lateinischer und griechischer Quellen half.[29][30] In dieser Zeit musste er sein langgehegtes Vorhaben, nach England auszureisen, aufgeben.[31][32] Er verblieb in Konstantinopel und starb dort 1675.[33]

Remove ads

Werke

- Eine später gebundene, von Ali Ufki in seiner Zeit als osmanischer Hofmusiker um 1640 begonnene Loseblattsammlung ohne Titel,[11][36] in der vielfältige musikalische Inhalte europäischer und osmanischer, vokaler und instrumentaler, geistlicher und weltlicher, höfischer, urbaner und ländlicher Art sowie ein Kompendium von Gedichten, medizinischen, kulinarischen, linguistischen und religiösen Texten in vielen Sprachen vereint sind.[11][37] Die Sammlung galt lange als frühere Version von Mecmua-i Sâz ü Söz und wurde als Mecmua-i Sâz ü Söz'ün Müsveddeleri, also als Entwurf, bezeichnet,[38][39] ist aber als eigenständiges Werk zu betrachten.[40][41][42] Die Sammlung gelangte durch Antoine Galland nach Frankreich[43] und befindet sich mit der Signatur Turc 292 in der Französischen Nationalbibliothek. In der Literatur wird auf sie gelegentlich als Pariser Manuskript Bezug genommen.

- Mecmua-i Sâz ü Söz / مجموعهٔ ساز و سوز / Mecmūʿa-i Sāz ü Söz: wurde wahrscheinlich wenig später als die Loseblattsammlung, etwa ab 1650 begonnen[39] und gilt als früheste bekannte, systematische Sammlung (mecmua) türkischer Musik mit Instrumental- und Vokalstücken (sâz ü söz) in europäischer, allerdings von rechts nach links geschriebener Notierung.[37] Sie enthält auch Kompositionen Ali Ufkis.[17] Einige der Notenschriften stimmen weitgehend mit Aufzeichnungen von Cantemir überein, was ein Hinweis darauf ist, dass beides zuverlässige Quellen für die aufgeführten Stücke sind.[44] Die Sammlung wurde von John Covel erworben[45] und kam so in die Sloane Sammlung und später in die British Library, wo sie unter der Signatur Sloane 3114 geführt wird. In der Literatur wird auf Mecmua-i Sâz ü Söz daher gelegentlich als Londoner Manuskript Bezug genommen.

- 15 Lieder weltlichen und religiösen Inhalts der Gattungen Türkü, Beste, Varsağı, İlâhi und Tevhid sowie 7 Instrumentalkompositionen der Gattungen Peşrev und Semaî aus den beiden oben genannten Sammlungen werden Ali Ufki selbst zugeschrieben.[46][17][47]

- Osmanische und lateinische Version des Anglikanischen Katechismus': تعليم اورتودكسين / taʿlīm-i ortodoksīn / ‚Lehre der Orthodoxen‘ – DOCTRINA CHRISTIANA (1654)[48][6][39]

- Wörterbuch Türkisch–Latein (1658)[39]

- Tractatus Alberti Bobovii Turcarum Imp. Mohammedis IVti olim interpretis primarii De Turcarum liturgia : peregrinatione Meccana, circumcisione, aegrotorum visitatione &c / nonnullas annotatiunculas, pro ut occasio se obtulit passim adjecit Thomas Hyde ; subjungitur castigatio in Angelum à Sancto Joseph. Ein Traktat über den Islam (1658–1661),[39] herausgegeben von Thomas Hyde (1690).

- Bibelübersetzung ins Osmanische, beauftragt von Levinus Warner (1662–1664 eigenhändiges Manuskript, 1665 zwei von Ali Ufki überwachte Fassungen fremder Hand[49]),[50] ausgehend von der Übersetzung des jüdischen Dolmetschers Yaḥyā bin Isḥāḳ von 1659.[51] Bobowskis Übersetzung umfasst das Alte Testament, das Neue Testament und Apokryphen und wird in modernisierter Fassung weiterhin verwendet.[52][53]

- Psalmen 1 bis 14 des Genfer Psalters (1665), ohne Titel, genannt Mezâmir:[54] Der Text wurde ins Osmanische übersetzt, die Melodien wurden an das osmanische Makam-System angepasst.[55][56]

- Unter dem Namen Alberto Bobovio verfasste Bobowski 1665 auf Italienisch eine umfängliche Beschreibung des Serails der Sultane Murad IV., Ibrahim und Mehmed IV. mit dem Titel SERAI EN DERUM, cioè, Penetrale dell' Seraglio detto nuovo die G. S. e Re Ottomani, la descittione del loro vivere e costumi, et altri essercitii, […].[57] Sie enthält insbesondere Beschreibungen des Musizierens und der Ausbildung im Palast und ist damit, zusammen mit den beiden oben genannten Sammlungen (Mecmualar), eine wichtige Quelle für die Geschichte der osmanischen Musik.[58] Bereits 1667 erschien diese Schrift auf Deutsch in der Übersetzung von Nicolaus Brenner als Serai Enderum. Das ist: Inwendige beschaffenheit der Türckischen Kayserl: Residentz zu Constantinopoli die newe Burgk genant / sampt dero Ordnung und Gebraͤuchen [...].[59][60] 1679 folgte eine italienische Veröffentlichung des Werkes durch den Reiseschriftsteller Cornelio Magni innerhalb von dessen QVANTO Di più Curioso e vago hà potuto raccore / CORNELIO MAGNI / Nel primo biennio da esse consumato i viaggi, e di more per la / TVRCHIA […][61] und 1686 eine französische Übersetzung mit dem Titel Description du Sérail du Grand Seigneur, par M. DE GIRARDIN, ambassadeur de France à la Porte.[62]

Remove ads

Literatur

Biografien

- Franz Babinger: Bobowski Wojciech. In: Polski Słownik Biograficzny. Kraków 1936, Bd. 2, S. 156 f.

- Alfred Baumgärtner: Propyläen Welt der Musik. Die Komponisten, Band 5, 1989, ISBN 3549078358, S. 379

- Cem Behar: Wojciech Bobowski (Ali Ufkî): Hayatı ve Eseleri (1610?–1675). In Cem Behar: Musıkiden müziğe. Osmanlı-Türk müziği: gelenek ve modernlik. İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 2005. S. 17–55.

Einzelaspekte

- M. Hakan Cevher: Ali Ufkî Bey ve Hâzâ Mecmû‘a-i Sâz ü Söz (Transkripsiyon, inceleme). (Doktora tezi, İzmir 1995, PDF als Scan online.)

- Mehmet Uğur Ekinci, Judith Irmela Haug: Alî Ufukî's Notational Technique: Its Development, Systematization and Practices. In: Jürgen Eisner u. a.: Maqam Traditions between Theory and Contemporary Music Making. Pan Yayıncılık, 2016.

- Judith Irmela Haug: Being more than the sum of one’s parts: Acculturation and biculturality in the life and works of Ali Ufukî. In: György Hazai u. a. (Hrsg.): Archicum Ottomanicum. 33 (2016). Wiesbaden : Harrassowitz Verlag 2016.

- Judith Irmela Haug: Surmounting religious, musical and linguistic frontiers: ‘Alī Ufḳī’s translation of the Genevan Psalter (c. 1665) as a transcultural achievement. In: Bernard Heyberger, Albrecht Fuess und Philippe Vendrix (Hgg.): La frontière méditerranéenne du XVe au XVIIe siècle. Échanges, circulations et affrontements. Turnhout 2013, S. 375–392.

- Hannah Neudecker: Wojciech Bobowski and his Turkish Grammar (1666). A Dragoman and Musician at the Court of Sultan Mehmed IV. In: Dutch Studies in Near Eastern Languages and Literatures 2 (1996).

- Mahir Mak: Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz'de Yer Alan ‘Türki̇’leri̇n, Günümüz Türküleri̇yle Karşilaştirilmasi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Cilt/Vol. 3 Sayı/No. 2 (2017): 104-113 (PDF online)

- Hannah Neudecker: From Istanbul to London? Albertus Bobovius’ Appeal to Isaac Basire. In: Alastair Hamilton u. a.: The Republic of Letters and the Levant. Leiden, Boston : Brill 2005.

- Hannah Neudecker: Ordinal numbers in Bobowski's Turkish Bible translation (1662–1664). In: Folia Orientalia 36, Kraków 2000, S. 219–225.

- Fikret Türkmen, Hande Devrim Küçükebe : Turkish Folk Poetry and Folk Music in Mecmua-i Sâz ü Söz by Ali Ufkî Bey (Albert Bobowski). (PDF online.)

Remove ads

Weblinks

Commons: Ali Ufki – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- BnF Turc 292: Ali Ufkis gebundene Loseblattsammlung („Paris manuscript“)

- Ali Ufkis Bibelübersetzung: Originale und transkribierte Texte.

- Ömer Can Satır: Ali Ufkî'nin Müzik yazısı „Mecmua-i saz ü söz“ ve „Saklı Mecmua (Turc 292)“ (Artikel des türkischen Musikwissenschaftlers Ömer Can Satır über Schriften Ali Ufkis mit Abbildungen)

- Adnan Atalay: Ali Ufki yazısı

- Hörbeispiele aus Mecmua-i sâz ü söz, teilweise mit Noten aus GB-Lbl Sloane 3114 („London manuscript“) bei Youtube.

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads