Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Beihilfe (EU)

aus öffentlichen Mitteln gewährte Leistungen an Unternehmen, die in den Wettbewerb eingreifen und der EU zu notifizieren sind Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Beihilfe ist ein unionsrechtlicher Begriff aus Art. 107 ff. AEUV. Er umschreibt sämtliche aus staatlichen Mitteln finanzierten Begünstigungen bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige (Branchen), die den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen und hierdurch den zwischenstaatlichen Handel beeinträchtigen (können). Die Beihilfevorschriften finden nur dann Anwendung, wenn es sich bei dem Begünstigten einer Maßnahme um ein Unternehmen handelt. Unternehmen ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wer eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.[1] Die Einstufung als Unternehmen hängt damit vollständig von der Art der Tätigkeiten ab, d. h. (1) der Status nach nationalem Recht ist nicht entscheidend (z. B. Sportverein kann auch Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts sein), (2) ein Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts muss nicht zwingend mit einer Gewinnerzielungsabsicht gegründet worden sein bzw. eine solche verfolgen, und (3) wer sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, ist nur im Hinblick auf erstere als Unternehmen anzusehen. Eine wirtschaftliche Tätigkeit ist jedes Anbieten von Waren oder Dienstleistungen an einem (potentiellen) Markt. Keine wirtschaftliche Tätigkeit sind z. B. die Ausübung hoheitlicher Befugnisse (z. B. Polizei, Armee).

Die EU-Kommission hat zu allen Fragen in diesem Zusammenhang eine ausführliche Bekanntmachung zum Begriff der staatlichen Beihilfe veröffentlicht, in der sie vor allem die einschlägige EuGH-Rechtsprechung zusammenfasst.[2] Beihilfen können durch Verwaltungsakt (z. B. Zuwendungsbescheid) gewährt werden, aber z. B. auch unmittelbar durch Gesetz (insbesondere Steuerbeihilfen) oder z. B. schlicht, indem eine Kommune ihren eigenen Stadtwerken zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt.

Remove ads

Allgemeines

Zusammenfassung

Kontext

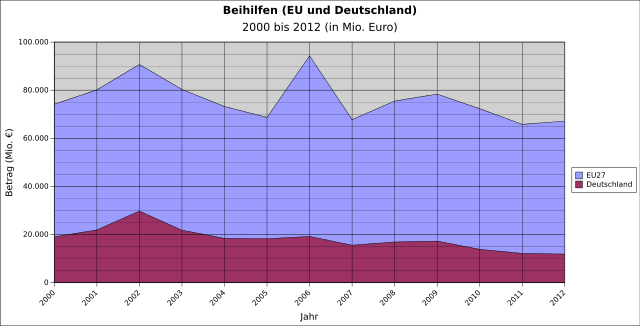

Im Jahr 2012 vergaben die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union insgesamt (jedoch ohne Hilfen für den Eisenbahn- und den Finanzsektor, sog. „Krisenbeihilfen“) 67 Mrd. Euro an Beihilfen; davon entfielen auf Deutschland annähernd 12 Mrd. Euro an Subventionen und Zuwendungen.[3] Dies entspricht einem Anteil von 0,521 % (EU-27) bzw. 0,449 % (Deutschland) des BIP.[4] Solche Subventionen können in unerwünschter Weise in das Marktgeschehen eingreifen, etwa wenn mehrere Staaten um ausländische Investitionen konkurrieren. So wurde beispielsweise in Frage gestellt, ob es ökonomisch sinnvoll und angemessen war, die Produktion des Films Inglourious Basterds durch den Deutschen Filmförderfonds (DFFF) mit 6,8 Millionen Euro Steuergeldern zu bezuschussen.[5]

Es ist deshalb herrschende Meinung unter Wirtschaftspolitikern, dass die EU wettbewerbsrechtliche Kompetenzen haben sollte (die sie auch hat). Allerdings gibt es im nationalen deutschen Recht möglicherweise stärkeren Rechtsschutz für ein Unternehmen gegen unrechtmäßige Subventionen von Konkurrenten.[6] Innerhalb der EU-Kommission ist der EU-Kommissar für Wettbewerb für dieses Politikfeld zuständig.

Beihilfen sind grundsätzlich gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV mit dem Binnenmarkt unvereinbar, d. h. unzulässig. Sie können aber ausnahmsweise von der EU-Kommission genehmigt werden, wenn es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) handelt (vgl. Art. 106 Abs. 3 AEUV), oder wenn sie in Art. 107 Abs. 2 oder Absatz 3 AEUV genannt werden, einschließlich sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen Beschluss auf Vorschlag der Kommission bestimmt (Art. 107 Abs. 3 Buchstabe e AEUV).

Remove ads

Anzeigepflicht/Notifizierung

Die Kommission wird deshalb von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann, Art. 108 Abs. 3 Satz 1 AEUV. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen hat, Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV. Das Verfahren hierzu wird geregelt in der "Verfahrensverordnung" des Rates[7] und der "Verfahrens-Durchführungsverordnung" der Kommission[8].

Remove ads

Nicht anmeldepflichtige Beihilfen

Die Kommission kann allerdings gem. Art. 108 Abs. 4 AEUV Verordnungen zu den Arten von staatlichen Beihilfen erlassen, für die der Rat nach Art. 109 AEUV festgelegt hat, dass sie von dem Verfahren nach Absatz 3 ausgenommen werden können. Der Rat hat hierfür die Grundlage geschaffen mit einer "Ermächtigungsverordnung"[9]. Diese wichtigsten dieser Verordnungen sind die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung AGVO und die De-minimis-Verordnungen.

Verstoß

Beihilfen, welche unter Verstoß gegen die Anmeldepflicht des Art. 108 Abs. 3 AEUV gewährt werden, sind in Deutschland im Zivilrecht nichtig[10] also von Anfang an unwirksam gemäß § 134 BGB, weil der BGH die Notifizierungspflicht als Verbotsgesetz klassifiziert.[11] In einem weiteren Verfahren[12] hatte der BGH klargestellt, dass § 134 BGB anerkanntermaßen auch dann Anwendung finde, wenn es zwar um die Verletzung eines nur an eine staatliche Vertragspartei (Bundesrepublik Deutschland) gerichteten gesetzlichen Verbots gehe, der Zweck des Gesetzes aber nicht anders zu erreichen sei als durch Annullierung der durch das Rechtsgeschäft getroffenen privatrechtlichen Regelung. Fehlt es an einer derartigen Genehmigung bei Kommunalbürgschaften, die Kredite an nicht-kommunale Kreditnehmer sichern, so sind diese Bürgschaften nichtig und die Kredite unbesichert. Den beteiligten Kreditinstituten wird regelmäßig zugemutet, sich von der Einhaltung der Notifizierungspflicht zu vergewissern.[13][14] Die Kreditinstitute müssen die in einer Nichtanzeige liegende formelle Gemeinschaftsrechtswidrigkeit erkennen.[14]

Remove ads

Beihilfen, welche durch Verwaltungsakt gewährt werden

Zusammenfassung

Kontext

Beihilfen werden oft durch Verwaltungsakt gewährt, eine Rückforderung ist nur unter den Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 VwVfG möglich. Hierin wird die Rücknahme (Aufhebung) eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes untersagt, der eine Geldleistung oder (teilbare) Sachleistung zur Grundlage hatte und dabei der Begünstigte auf den Fortbestand des Verwaltungsakts vertraut hat und sein Vertrauen schutzwürdig ist. Unter diesen Voraussetzungen kann davon ausgegangen werden, dass eine Rückforderung unrechtmäßiger Beihilfen auch bei Verwaltungsakten, die die Gewährung einer rechtswidrigen Beihilfe zum Inhalt hatten, nicht generell ausgeschlossen werden kann. Hierzu hat der Europäische Gerichtshof entschieden,[15] dass die zuständige Behörde gemeinschaftsrechtlich verpflichtet ist, einen Bewilligungsbescheid für eine rechtswidrig gewährte Beihilfe gemäß einer bestandskräftigen Entscheidung der Kommission, in der die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt und ihre Rückforderung verlangt wird, selbst dann noch zurückzunehmen, wenn sie die nach nationalem Recht im Interesse der Rechtssicherheit dafür bestehende Ausschlussfrist hat verstreichen lassen. Das BVerfG sieht zudem weder einen Verstoß gegen die Rechtssicherheit noch eine Verletzung des Vertrauensschutzes durch die Rücknahmeabwägung und die Nichtanwendung der Jahresfrist des § 48 Abs. 4 Satz 1 VwVfG beim Verwaltungsakt.[16] Da dem Gemeinschaftsrecht Vorrang vor dem einfachen deutschen Recht zukommt,[17] kann eine rechtswidrig gewährte Beihilfe auch verwaltungsrechtlich jederzeit zurückgefordert werden.

Remove ads

Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen

Zusammenfassung

Kontext

Das Ausscheiden leistungsschwacher Unternehmen ist ein normaler Vorgang am Markt. Es darf nicht zur Regel werden, dass ein Unternehmen, das in Schwierigkeiten geraten ist, vom Staat gerettet wird. Die umstrittensten Beihilfefälle der Vergangenheit betrafen Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen, die zu den Beihilfearten zählen, die den Wettbewerb am stärksten verzerren. Unternehmen in Schwierigkeiten dürfen darum grundsätzlich keine Beihilfen erhalten. Für die wenigen Ausnahmefälle hat die Kommission besondere Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten veröffentlicht.

Spektakulär war die – vorher beihilferechtlich nicht geprüfte – Rettungsbeihilfe der Bundesregierung im November 1999 an den Baukonzern Philipp Holzmann, die im Mai 2001 durch die EU genehmigt wurde, weil der Marktanteilsverlust von Holzmann die Wettbewerbsvorteile ausgleichen würde und die Beihilfenhöhe im Vergleich zu den Gesamtrettungsmaßnahmen gering sei. Die Rettungsbeihilfe als Teil der Sanierungsmaßnahmen half nichts, denn der Baukonzern ging im März 2002 in die Insolvenz (siehe über die Wirkung von Sanierungsbemühungen auch Schuldenerlass).

Remove ads

Siehe auch

Literatur

- Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Band 5: Beihilfenrecht, 6. Auflage 2022, ISBN 978-3-406-72485-5

- Grabitz / Hilf / Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union: EUV/AEUV, 83. Auflage. 2024, ISBN 978-3-406-60907-7

Weblinks

- Europäische Kommission, Generaldirektion für Wettbewerb

- Deutscher Bundestag (Hrsg.); Ulla Burchardt, Thomas Feist, René Röspel, Martin Neumann, Petra Sitte, Hans-Josef Fell: Technikfolgenabschätzung: Innovationsreport – Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft im Hinblick auf die EU-Beihilfepolitik – am Beispiel der Nanoelektronik. (PDF; 1,5 MB) 3. März 2011.

- Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe

- Hessischer Städtetag / Hessischer Städte- und Gemeindebund / Hessischer Landkreistag / KPMG, Handbuch Europäisches Beihilferecht für Kommunen und kommunale Unternehmen, 2015

- "Ermächtigungsverordnung" des Rates, Verordnung (EU) 2015/1588

- "Verfahrensverordnung" des Rates, Verordnung (EU) 2015/1589

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads