Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Bietschhorn

Gipfel in den Schweizer Alpen Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

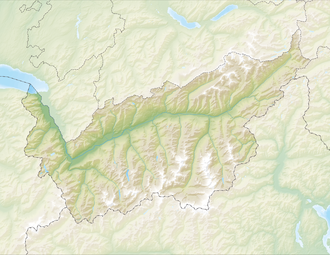

Das Bietschhorn ist ein 3934 m ü. M. hoher, und neben dem Aletschhorn einer der markantesten Gipfel im südlichen, zum Schweizer Kanton Wallis gehörigen Teil der Berner Alpen. Früher wurde es im Lötschental auch „Nesthorn“ genannt. Diesen Namen trägt allerdings auch der rund sechs Kilometer entfernte Berg namens Nesthorn nördlich der Belalp. Die Bezeichnung Nesthorn blieb beim Bietschhorn im Namen des Nestgletschers westlich des Gipfels erhalten sowie in einem vom Nordgrat nach Westen abzweigenden Gratvorsprung mit der Bezeichnung Kleines Nesthorn, welches durch den katastrophalen Bergsturz von Blatten im Mai 2025 international in die Schlagzeilen geriet.

Die nordöstlichen und südlichen Hänge des Berges sind Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn.

Auf der West-Nordwestseite fliesst der Nestgletscher gegen das Lötschental ab. Westlich des Nestgletschers befindet sich die Bietschhornhütte, von der aus der Berg üblicherweise angegangen wird.

An der Südseite des Bietschhorns reichen Bietschtal und Baltschiedertal von der alpinen Stufe hinab bis in das mediterran geprägte Rhonetal. Der südexponierte Bietschgletscher liegt infolge starker Abschmelzung nicht mehr direkt am Bietschhorn. Der Baltschiedergletscher speist mit seinen beiden Gletscherzungen den Baltschiederbach.

Remove ads

Geschichte und Berghütte

Zusammenfassung

Kontext

1233 wurde das Bietschhorn, als erster Berg der Schweizer Alpen überhaupt, in einem Kaufvertrag erwähnt. Genau genommen ging es um eine Wiese am Berg, de Bietch. In der Cosmographia Beschreibung aller Lender wurde es 1544 erstmals auf einer Landkarte verzeichnet.

Nach vergeblichen Besteigungsversuchen durch Einheimische und Gäste gelang am 13. August 1859 die Erstbesteigung durch Leslie Stephen und dessen Bergführer Joseph und Johann Siegen sowie Joseph Ebener über das Lötschental via Bietschjoch und den Nordgrat.[1]

Nachdem bis anhin bei einer Holzfällerhütte im Nestelwald auf 1890 m ü. M. gestartet wurde, erbauten der Hotelier Lehner und der Bergführer Siegen 1871 die noch heute bestehende Bietschhornhütte am Fusse des Schafbärges auf 2565 m ü. M. Die Hütte bestand zunächst aus einem einfachen Lärchenholz-Blockbau mit acht Schlafplätzen. 1907 wurde die Bietschhornhütte für 3500 Fr. an den Akademischen Alpenclub Bern verkauft. Der AACB investierte weitere 1000 Fr. in die Berghütte. Die Unterkunft wurde 1908 erstmals auf 12 und 1922 auf 25 Strohschlafplätze erweitert. Die ersten Wolldecken taten bis 1981 ihren Dienst. Die Strohmatratzen wurden 1968 durch Schaumstoffmatratzen ersetzt. 1970 erfolgte eine Totalrenovierung.

Der Berg wurde bis heute von 4 verschiedenen Gipfelkreuzen geziert. Das erste Gipfelkreuz wurde am 27. August 1940 von Einheimischen auf den Gipfel getragen und durch Prior Siegen gesegnet. Der Bergführerverein Lötschen erstellte am 5. Oktober 1968 das zweite Kreuz, welches durch Sturm und Wind zerstört wurde. So wurde am 25. August 1990 das dritte Gipfelkreuz errichtet, in welches ein Blitz einschlug. Am 17. Juli 2004 wurde schliesslich ein Metallkreuz bei der Hütte geweiht und später auf dem Gipfel montiert.[1]

Kleines Nesthorn, Bergsturz und Gletschersturz von Blatten 2025

Am Kleinen Nesthorn, einem bis zu den Bergstürzen vom 19. bis 25. Mai 2025 3342 m hohen, aus Gneis und Amphibolit aufgebauten Vorsprung an der Nordwestflanke des Bietschhorns, ereigneten sich ab der Nacht auf den 14. Mai 2025 Felsstürze,[2] die am 19. Mai zur Evakuierung des Dorfes Blatten führten. Das Kleine Nesthorn war schon seit 30 Jahren beobachtet worden, ein Teil der Beobachtungseinrichtungen ging in den Felsstürzen verloren. Die Menge des instabilen Materials übertraf bei Weitem die Definition für einen Bergsturz: bis fünf Millionen Kubikmeter Fels waren absturzgefährdet.[3] Am Morgen des 19. Mai gegen 04:19 UTC löste ein Felssturz ein leichtes Erdbeben mit der Stärke 1,8 (ml) aus.[4] Zwischen 14 Uhr und 18.40 Uhr sackte der als Kleines Nesthorn bezeichnete Gipfelteil des Grates auf dessen Nordostseite über 30 Meter ab. Bis zum Mittag des 20. Mai glitten Felsmassen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Millionen Kubikmetern in Richtung Unterer Birchgletscher. Weitere Felsstürze ereigneten sich an der Nordflanke des Kleinen Nesthorns.[5][6] Am Abend des 23. Mai brach der mit bisher 3342 m höchste Punkt des Kleinen Nesthorns, der schon am 19. Mai abgesackt war, vollends herunter.[7] Verglichen mit Juli 2024 betrug am Berghang die Absenkung durch abgerutschtes Gestein per 25. Mai 2025 bis zu 101 Meter.[8]

Birchgletscher

Im Gegensatz zum allgemeinen Gletscherrückgang war die Gletscherzunge des Unteren Birchgletschers schon in den fünf Jahren vor den Bergstürzen etwa 50 m vorgestossen, was vermutlich durch die Auflast von schon zuvor regelmässig auf sie gestürztem und im Gletscherbecken aufgefangenem Verwitterungsmaterial verursacht worden war.[9] Der Birchgletscher war 2024 der einzige Gletscher der Schweiz, der wuchs; gleichzeitig vergrösserte sich sogar die Mächtigkeit der Gletscherzunge.[10] Das Zehrgebiet des Gletschers mit der Gletscherzunge reichte vor dem Gletschersturz 2025 bis herunter auf ein Niveau von 2570 m ü. M. Die Gletscherzunge des Unteren Birchgletschers wurde nach den grossen Felsabbrüchen 2025 unter der Belastung der Millionen Kubikmeter auf ihn gestürzten Gesteins selbst instabil; sie wies zunächst am 21. Mai eine erhöhte Fliessgeschwindigkeit auf.[11] Diese vervielfachte sich in den darauffolgenden Tagen rasant und lag am 27. Mai bei rund 10 Meter pro Tag im Bereich der Gletscherstirn.[12] Schon am 25. Mai hatte der bis dahin auf gut 9 Millionen Tonnen angewachsene und bis zu 81 m hoch aufgetürmte Schuttberg den Druck auf das Eis so erhöht, dass immer wieder Teile der Gletscherstirn abbrachen.[13] Am Abend des 27. Mai[14] und am folgenden Morgen brachen grössere Gletscherteile ab. Die Murgänge erreichten den Talfluss Lonza erstmals am Morgen des 28. Mai. Ein Ablenkdamm am Birchbach, der die Fluren von Jungschten und das Dorf Blatten vor Schneelawinen schützte,[15] wurde ebenfalls am 28. Mai erstmals überschüttet.[16][17] Am Nachmittag des 28. Mai kam es zum Abgang des unteren Gletschers mit einer 3,5 Millionen Kubikmeter grossen Eis- und Geröllmasse, die als Bergsturz von Blatten das Dorf zu 90 Prozent zerstörte.

Remove ads

Galerie

- Das Bietschhorn von Zeneggen (von Süden) aus gesehen

- Aarmassiv von Südwesten, Bietschhorngruppe aus ca. 5000 m Höhe, Ballonaufnahme von Eduard Spelterini, 1913

- Bietschhorn, Kleines Nesthorn (Mitte), Nest- (rechts) und Birchgletscher (links), Luftbild von Walter Mittelholzer, 1926

Literatur

- Daniel Anker: Bietschhorn. In: Die Alpen. Nr. 11, 2006, S. 32–35.

- Daniel Anker, Marco Volken: Bietschhorn - Erbe der Alpinisten. AS-Verlag, Zürich 2004.

- Pius Rieder: 125 Jahre Sturm und Wind getrotzt Walliser Bote 31. Juli 2006 Seite 7. Brig 2006.

Einzelnachweise

Weblinks

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads