Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Clevertor

Ehemaliges Stadttor in Hannover Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

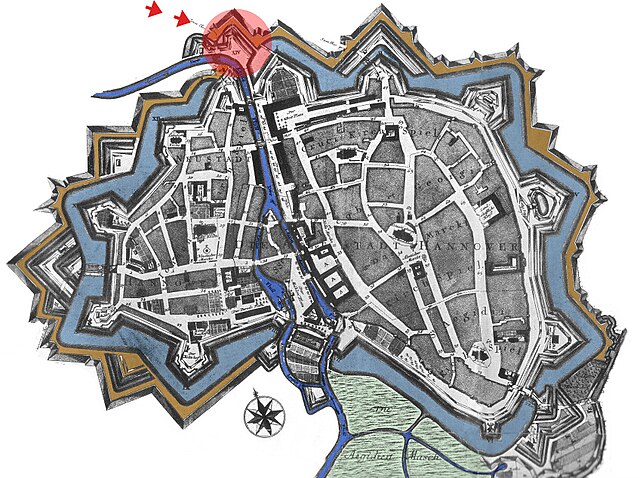

Das Clevertor in Hannover war als Stadttor Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung Hannover. Es entstand als nördlicher Ausgang der Calenberger Neustadt, nachdem diese 1650 in den Befestigungsring Hannovers einbezogen worden war. Es trug zunächst den Namen Brühler Tor, da der Weg in Richtung einer Wüstung namens Brühl führte. Später wurde es nach dem Bäcker Heinrich Cleve umbenannt, welcher in der Nähe des Tores wohnte und über hundert Jahre alt wurde.[1][2]

Remove ads

Die drei Toranlagen

Die erste Anlage war wahrscheinlich eine gewölbte, in der Mitte abgeknickte Durchfahrt durch den Wall.[3]

1712 wurden im Zuge der Erweiterung des Marstalls der Wall und der Graben zwischen dem Steintor und dem Clevertor nach außen verschoben. Dabei wurde das Clevertor neu angelegt und als Neubau das äußere Torgebäude errichtet. Das Tor wurde 1780 abgebrochen und 1781 auf der anderen Leineseite am heutigen Standort des Arbeitsamtes wieder aufgebaut.[1]

Die dritte Anlage, die im Zuge der Entfestigung der Stadt an der Brühlstraße (vor der Einmündung der Escherstraße) gebaut wurde, bestand aus vier Steinpfosten und Gittertoren dazwischen. 1859 wurde das Clevertor abgerissen.[1]

Remove ads

Das Wachhaus

1790 wurde vor der Clevertorbrücke rechts ein neues Wachhaus in klassizistischen Formen errichtet, das erst 1885 abgebrochen wurde. 1980 wurde das Giebeldreieck des Wachhauses mit dem Monogramm von König Georg III. überraschend im Hof des Niedersächsischen Landesmuseums wieder ausgegraben. Es wurde nach einem Entwurf von Hartmut Millarg gegenüber dem ursprünglichen Platz vor dem heutigen Arbeitsamt in einem als Metallrahmen stilisierten Tor wieder aufgestellt.[4]

Remove ads

Anwohner und Betriebe

Die Schlosserei von Rudolf Bemba, laut dem Adreßbuch, Stadt- und Geschäftshandbuch der Königlichen Residenzstadt Hannover und der Stadt Linden von 1907 im Parterre des Gebäudes Clevertor 2g ansässig,[5] schuf die schmiedeeisernen Geländer der Maschpark-Brücke.[6]

Siehe auch

Literatur

- Arnold Nöldeke: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover. Stadt Hannover. 2 Teile, 1932, hier: T. 1, S. 70f.

- Helmut Plath: Hannover im Bild der Jahrhunderte. 3., erweiterte und verbesserte Auflage, Verlagsgesellschaft Madsack & Co., Hannover 1966, S. 20.

- Franz Rudolf Zankl: Blick durch das Clever-Tor stadteinwärts. Aquarell. Um 1830. In: ders. (Hrsg.): Hannover Archiv. Blatt S 28. (Ist wohl versehentlich falsch bedruckt, da S 28 auch laut Inhaltsverzeichnis mit einem Bild nebst Erläuterungen zum Kröpcke um 1950 … vergeben ist. Tatsächlich hieße die Nummerierung zum Clevertor, auch laut Inhaltsverzeichnis, Blatt S 48.)

- Helmut Knocke: Clevertorbrücke. In: Klaus Mlynek, Waldemar R. Röhrbein (Hrsg.) u. a.: Stadtlexikon Hannover. Von den Anfängen bis in die Gegenwart. Schlütersche, Hannover 2009, ISBN 978-3-89993-662-9, hier: S. 115.

Remove ads

Weblinks

Commons: Clevertor (Hannover) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Matthias Blazek: Am Clevertor in Hannover – „Gefangenhaus“ und Roß-Arzney-Schule.

- Bettina Friedrich: Neues Clevertor. In: Johann Schäffer (Hrsg.): So geht’s lang … Straßen, Plätze, Wege und Tore der TiHo Hannover. Hannover 2007, S. 42f.

- Plan von 1775 für einen Abzugskanal

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads