Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

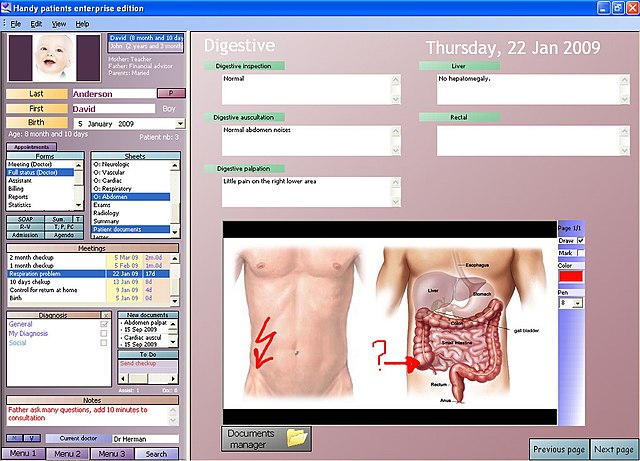

Elektronische Gesundheitsakte

Datenbank, in der individuelle Gesundheitsdaten gespeichert werden können Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die elektronische Gesundheitsakte (ELGA oder eGA[1]) oder elektronische Patientenakte (ePA), englisch electronic health record oder electronic patient record, ist eine digital angelegte Akte, also eine Form einer Datenbank, in der Gesundheitsdaten von Krankenversicherten (z. B. Anamnese, Behandlungsdaten, Medikamente, Allergien) sektor- und fallübergreifend sowie landesweit einheitlich gespeichert, verändert und abgerufen werden können.

Die elektronische Gesundheitsakte ist ein zentraler Pfeiler der von Industrie und Gesundheitsbehörden verfolgten E-Health-Konzepte. Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und Pflegeeinrichtungen sollen sie bei Bedarf überall abrufen können, sofern der Patient, der die alleinige Verfügungsgewalt über seine Akte hat, dem zustimmt.[2] Die Daten können je nach Modell zentral oder dezentral gespeichert werden.[3]

Die Ausgestaltung der landesweiten Systeme wird zumeist gesetzlich geregelt, auch um einen hohen Gesundheitsdatenschutz zu ermöglichen. Als Zugangsschlüssel sollen die von den Krankenkassen ausgegebenen Krankenversichertenkarten (e-card in Österreich bzw. elektronische Gesundheitskarte in Deutschland und in der Schweiz) und die Heilberufsausweise (HBA) dienen. Das Ziel der Neuerung ist es, Prozesse und Ergebnisqualität in medizinischen Behandlungsabläufen steuern zu können.[4][5] Darin unterscheiden sich die staatlich geplanten Systeme grundlegend von privaten internetbasierten Angeboten wie Google Health, HealthVault (Microsoft) oder Evita (Swisscom).

Österreich startete die nationale elektronische Gesundheitsakte (ELGA) am 2. Januar 2014.[6][7] In Deutschland wurde das Konzept seit 2011 mit regionalen Modellversuchen erforscht.[8] Am 1. Januar 2021 startete dort die elektronische Patientenakte (ePA) für alle Versicherten in gesetzlichen Krankenkassen.[9] Bis zum 15. Januar 2025 wurde für jeden gesetzlich Krankenversicherten eine ePA angelegt und gefüllt, sofern er nicht widerspricht (Opt-out-Verfahren).[10][11] In den Modellregionen Franken, Hamburg und Umland sowie in Teilen Nordrhein-Westfalens startete am 15. Januar 2025 in rund 300 Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern die Pilotphase für die elektronische Patientenakte (ePA).[12]

Remove ads

Allgemeines

Zusammenfassung

Kontext

Seit Jahren wird das Gesundheitswesen unter sehr hohem Aufwand dahingehend umgebaut, dass Daten weitgehend digital gespeichert werden und zentral abrufbar sind. Eine elektronische Gesundheitsakte ist ähnlich wie die elektronische Krankenakte eines Krankenhauses eine Sammlung von medizinischen Daten einer Person. Zusätzlich kann eine elektronische Gesundheitsakte im Gegensatz zur elektronischen Patientenakte nicht-ärztliche Informationen (Wellnessinfos, Diäten, krankengymnastische Hinweise etc.) speichern. Sie ist Internet-basiert mit minimalen Clientanforderungen. Die Datenhoheit hat nur der Nutzer, nicht eine Institution des Gesundheitswesens. Er kann nach einem komplexen Sicherheitskonzept anderen Personen wie Ärzten oder Institutionen wie Krankenhäusern Zugriff auf die Informationen gewähren (lesend und/oder schreibend) oder nicht.

Vorteile

- Ein Arzt mit Zugang kann wichtige Daten abrufen

- Die Dokumentationszeit verkürzt sich.[13]

- Verringerung der Anzahl von Medikationsfehlern.[13]

- Behandlungsqualität wird gesteigert, medizinische Leitlinien werden mehr beachtet.[13]

- Im Notfall können Ärzte im Krankenhaus oder Teams im Rettungsdienst[14] sehen, welche Vorerkrankungen ein Patient hat und ob er bestimmte Medikamente nicht verträgt.

- Patienten können unabhängig von der Dokumentationspflicht der Ärzte und Zahnärzte medizinische Daten speichern und verwalten, um ihre Informationslage im Gesundheitswesen zu verbessern.

- Für Versicherungen entstehen Effizienzvorteile, wenn Überweisungsscheine, Rezepte und Arztbriefe digital in eine elektronische Gesundheitsakte dem Patienten ausgestellt werden.

- Aus anonymisierten Krankendaten können über statistische Verfahren (Big Data) Häufungen von Krankheitsmustern ermittelt und so ggfs. Vorsorge getroffen werden.

- Telemedizin könnte durch die elektronische Patientenakte einfacher werden – der Telearzt kann, ohne den Patienten selbst untersucht zu haben, auf Vorbefunde anderer Kollegen zurückgreifen.[14]

- Anonymisierte „Real-Life-Daten“ können, anonymisiert, aus der ePA erhoben und einer gemeinwohlorientierten, medizinischen Forschung – vergleichbar einer (Daten-)Spende[15] – zur Verfügung gestellt werden. Sie zeigen beispielsweise den Verlauf einer Krankheit in einer größeren Gruppe von Betroffenen oder geben frühzeitig Hinweise auf Probleme mit Medikamenten. Klinische Studien könnten einfacher umgesetzt werden. Hierfür müssen allerdings noch viele Fragen beantwortet werden. So helfen einfache PDFs von Arztbriefen Forscherinnen und Forschern wenig. Es müssten bestimmte Daten in vergleichbarer und auswertbarer Form abgespeichert werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will in Zukunft Krankenkassendaten, Krebsregisterdaten aber auch Genomdaten durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz zusammenführen und nutzbar machen.[14]

Gemäß einer Metastudie kann ein ordnungsgemäß implementiertes EHR-System („electronic health record“) die Qualität der Gesundheitsversorgung verbessern, die Zeiteffizienz und die Einhaltung von Richtlinien erhöhen und Medikationsfehler reduzieren.[13]

Nachteile

- Viele Ärzte lehnen die 'elektronische Patientenakte' aus Datenschutzgründen ab. Sie glauben, dass eigene Aufzeichnungen ausführlicher sind und mehr relevante Details enthalten.

- Aufgrund des persönlichen Stils ließen sich aus eigenen selbst strukturierten Aufzeichnungen relevante Informationen schneller extrahieren. Eine Studie im British Medical Journal widerlegt diese Einwände.[16]

- Es ist das gute Recht von Patienten, bestimmten Behandlern nur ausgewählte Informationen mitzuteilen. So kann ein Kranker etwa verschweigen, dass er schon anderswo Rat gesucht hat. Das könnte die elektronische Patientenakte erschweren, weil Patienten aktiv bestimmte Datensätze für bestimmte Personen sperren müssten. Theoretisch könnten sich Ärzte auch Diagnosen ansehen, die für ihr Fachgebiet irrelevant sind. Auch hier muss der Patient wieder aktiv den Zugriff einschränken, wenn er das nicht möchte. Gerade bei psychiatrischen Diagnosen und stigmatisierenden Befunden wie bestimmten Infektionskrankheiten ist davon auszugehen, dass Patientinnen und Patienten Hemmungen haben, all das speichern zu lassen.[14]

- Die schnelle Verfügbarkeit und Übersichtlichkeit der Daten hängt stark von der Arbeitsumgebung ab.

- Die für eine elektronische Gesundheitsakte durch die Gematik GmbH ausgearbeiteten Sicherheitsverfahren zum Schutz der Daten (wie z. B. kryptografische Verfahren) sind umfangreich[17][18] und verringern die Anzahl der Anbieter, die dafür infrage kommen. Die Bundesärztekammer (BÄK) hatte bereits 2009 gefordert, den Datenschutz der eGK auch für elektronische Gesundheitsakten anzuwenden.[19]

- Nachdem der Patient die Entscheidungshoheit darüber hat, welche Daten gespeichert werden und welche nicht, sind die Gesundheitsdaten in der ePA durch die nur teilweise enthaltenen Informationen nur begrenzt aussagefähig. Die abrufenden Ärzte oder Zahnärzte können sich nicht auf ihre Vollständigkeit verlassen und allein daraus diagnostische oder therapeutische Konsequenzen ableiten.

- Eingabefehler, Fehldiagnosen oder manipulierte Eingaben können zu falschen medizinischen Schlussfolgerungen führen.

- Auch ist denkbar, dass ein sogenannter Behandlungsbias eintreten kann. Darunter versteht man, dass durch die Hinzunahme bereits vorhandener Daten eine möglicherweise falsche Diagnose reproduziert wird. Hätte der Arzt die Ergebnisse seiner Kollegen nicht gekannt und selbst die Beschwerden des Patienten versucht einzuordnen, wäre möglicherweise ein anderes – vielleicht richtigeres – Ergebnis herausgekommen. Der Fachjournalist Martin U. Müller beklagt, dass es zu dieser Fragestellung „bisher relativ wenig Forschung“ gebe.[14]

- Zukünftige Begehrlichkeiten auf die Daten durch Politik, Krankenkassen, Versicherungen oder Arbeitgeber sind wahrscheinlich. So forderten etwa bereits 2020 Betriebsärzte den Zugriff.[20]

- Der Datenschutz, auch im Sinne der ärztlichen Schweigepflicht, wird regelmäßig an den Fortschritt der Informationstechnik angepasst werden müssen, andernfalls hat er nicht dauerhaft Bestand.

- Effizienzvorteile elektronischer Akten sind aus ärztlicher Sicht umstritten, wirtschaftliche Vorteile sind primär im Verwaltungsbereich (Stand 2022).

- Auch viel kritisierte Doppeluntersuchungen können nützlich sein. Nicht alle bildgebenden Verfahren sind perfekt und jederzeit reproduzierbar. So kann ein Mediziner im Ultraschall einen Aortendurchmesser von 36 Millimeter vermessen, während ein Kollege auf 40 Millimeter kommt. Verlässt man sich nun auf eine bereits erfolgte und in der ePA dokumentierte Untersuchung, könnte sich ein Fehler manifestieren.[14]

Unterschiede und Vorteile zu anderen elektronischen Akten

Entsprechend dem Behandlungsvertrag (vertragliche Nebenpflicht), Berufsrecht und anderen gesetzlichen Vorgaben, die im Rahmen medizinischen Handelns zum Tragen kommen, muss die von den behandelnden Ärzten und Zahnärzten geführte Dokumentation von Behandlungsmaßnahmen als Beweismittel aktuell, ausführlich, fehlerfrei und vollständig sein. Die ePA existiert üblicherweise beim Arzt oder Zahnarzt in dessen Klinik- oder Praxis-EDV-System und wird von diesem als Primärsystem seiner ärztlichen Dokumentation gepflegt und verantwortet. Die Aufzeichnungen verbleiben meist geschützt in der einrichtungsinternen lokalen Infrastruktur, da sich Arzt und Zahnarzt nicht dem Risiko aussetzen, diese außerhalb ihres Einflussbereiches abzulegen. Bei seinem behandelnden Arzt kann sich jeder Patient Einsicht in seine Krankenakte oder Kopien der medizinischen Aufzeichnungen verschaffen. Im Praxisalltag wird davon nur selten Gebrauch gemacht. Als Grund dafür wird weniger Desinteresse vermutet, sondern die Befürchtung vieler, der Arzt könne den Informationswunsch als Misstrauen deuten, wodurch der Patient Nachteile bei seiner weiteren Behandlung befürchten müsse. Ein strukturierter elektronischer Export der Daten sowie die anbieterübergreifende Übernahme in andere Systeme wird von Software-Anbietern nur selten aktiv unterstützt.

Haupt-Unterscheidungsmerkmal der elektronischen Gesundheitsakte zur einrichtungsbezogenen, arztgeführten ePA sollte die alleinige Verfügungsgewalt der Patienten über die eigenen medizinischen Daten sein. Allein der Patient sollte entscheiden, wer welche Daten in seiner Akte speichert, ändert und wer welche Informationen einsehen und nutzen darf. Der Patient sollte mit einer elektronische Gesundheitsakte jeden Behandlungsprozess verfolgen und kritisch hinterfragen können, um aktiv die Erhaltung oder Wiedererlangung der Gesundheit beeinflussen zu können.

Im ersten Jahr der elektronischen Patientenakte (2021) wird eine Rechtevergabe auf Einzeldokumentenebene nicht möglich sein. Ärzte, Krankenhäuser und Apotheker können aber nur Daten von anderen Behandlern sehen, wenn ein Patient das Einsichtsrecht erteilt hat. Eine psychiatrische Diagnose ist nur sichtbar, wenn der Patient ausdrücklich die Einträge des Psychiaters für andere Behandler freigibt. Ab 2022

soll es das sogenannte feingranulare Rechtemanagement geben. Dann können Patienten bspw. nur ein einzelnes Dokument eines Leistungserbringers, wie einen Arztbrief oder ein Röntengenbild, für andere Behandler freigeben.[21]

Beinhalten soll die persönliche Dokumentation ärztliche fallbezogene Dokumentationen wie auch selbst erstellte Inhalte (z. B. eigene Beobachtungen, Messwerte), unabhängig davon, ob der Patient diese Angaben selbst speichert oder einen Arzt damit beauftragt. Im Gegensatz zur Speicherung von Patientendaten durch seine Behandler unterliegt der Patient selber nicht dem Gebot der Datensparsamkeit des § 3a des Bundesdatenschutzgesetzes. Er kann seine Gesundheits- und Krankheitsinformationen in beliebiger Menge speichern.

Vor Herausforderungen sieht sich das Konzept elektronischer Gesundheitsakten in Bezug auf die Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verlässlichkeit (Integrität, Authentizität, Nichtabstreitbarkeit, Vollständigkeit) und Verfügbarkeit der Daten.

Zusammenspiel der verschiedenen Aktentypen

Niedergelassene Ärzte und Zahnärzte haben eine ePA in ihrer Praxis-EDV. Damit dokumentieren sie ihre Behandlungen und kommunizieren teilweise direkt elektronisch mit ärztlichen Kollegen, z. B. per E-Mail. Gleichzeitig kann ein niedergelassener Arzt an einem Praxisnetz teilnehmen, welches gemeinsam eine virtuelle ePA führt. Dort werden Kopien der ärztlichen Dokumentation aus der Praxis-EDV gespeichert. Zusätzlich kann der gleiche Arzt aber auch noch in anderen Praxisnetzen oder krankheitsbezogenen Netzen (Brustkrebsnetz, Diabetesnetz etc.) teilnehmen, in denen ebenfalls eine virtuelle ePA geführt wird. Diese Kommunikation ist nur zulässig, wenn der Patient den Arzt oder Zahnarzt von seiner Schweigepflicht explizit für den Einzelfall entbunden hat. Ferner gibt es Ärzte und Kliniken, die nicht elektronisch kommunizieren und nur intern dokumentieren. Alle diese verteilt vorliegenden Informationen können mit einer elektronischen Gesundheitsakte durch den Patienten gesteuert zumindest so zusammengefasst werden, dass transparent wird, wo welche Informationen vorliegen.

Das Konzept der elektronischen Gesundheitsakte berücksichtigt die Notwendigkeit der verschiedenen parallelen Patientenakten bei Ärzten und Kliniken. Eine elektronische Gesundheitsakte kann jedoch ein höheres Ziel verfolgen, in dem sie eine übergeordnete Instanz der verschiedenen Aktenformen bei Ärzten und Zahnärzten darstellt und diese integriert. Damit wird eine wichtige Forderung nach Schnittstellen zu anderen EDV-Systemen (insbesondere zu Praxis- und Klinik-EDV-Systemen) für den gemeinsamen Informationsaustausch (also dem digitalen Import und Export von Daten) laut.

Remove ads

Gesetzliche Regelungen

Zusammenfassung

Kontext

Deutschland

Das Bundesversicherungsamt als Aufsichtsbehörde genehmigt seit 2005 Satzungen, auf deren Grundlage die Software-Lizenzgebühren von den Krankenkassen übernommen werden.

Laut § 305 SGB V[22] haben gesetzlich Versicherte Anspruch darauf, über abgerechnete Leistungen schriftlich informiert zu werden. Nach § 84 SGB X[23] dürfen sie Daten berichtigen, löschen oder sperren.

Das E-Health-Gesetz von 2015 legte den Grundstein zur Einführung einer elektronischen Patientenakte und eines elektronischen Patientenfachs (ePF). Ziel sollte es sein, dass Versicherte einen ständigen Zugriff auf ihre Behandlungsdaten haben und diese auch entsprechend den Leistungserbringern einrichtungsübergreifend zur Verfügung stellen können. So soll den Versicherten ein einfacher Zugriff auf ihre medizinischen Daten, den elektronischen Arztbrief, Behandlungsberichte und den Medikationsplan ermöglicht werden. Die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) war nach § 291a Absatz 5c verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2018 die erforderlichen technischen und organisatorischen Verfahren für eine fall- und einrichtungsübergreifende Dokumentation zu erarbeiten.

Nach dem im Januar 2020 als Referentenentwurf vorgelegten Patientendatenschutzgesetz ist es jedem Patienten überlassen, ob er seine Daten in die elektronische Gesundheitsakte überträgt. Neben Befunden, Arztberichten oder Röntgenaufnahmen können seit 2022 auch der Impfausweis, der Mutterpass, das gelbe Untersuchungsheft für Kinder oder das Zahn-Bonusheft in die Akte aufgenommen werden. Erst seit 2022 ist es möglich, im Einzelnen festzulegen, wer welche Daten einsehen kann.[24]

Die elektronische Gesundheitsakte ist ab dem 1. Juli 2021 für alle gesetzlich Versicherten verfügbar. Auf Wunsch von Patienten müssen Ärzte und Psychotherapeuten dort Kopien patientenbezogener Dokumente speichern.[9] Private Krankenversicherungen wollten ab dem 1. Januar 2022 eine elektronische Patientenakte anbieten.[25]

Ein Praxistest der Stiftung Warentest von 2022 ergab, dass der Weg zur digitalen Akte noch holprig ist und viel Geduld verlangt.[26]

Mit dem am 14. Dezember 2023 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens (kurz: Digital-Gesetz (DigiG),[27] Bundestags-Drucksache 20/9048) wird unter anderem die elektronische Gesundheitsakte für alle „gesetzlich Versicherten“[28] in Deutschland mit Möglichkeit eines Widerspruchs (Opt-out) im Laufe des Jahres 2025 eingeführt. Das in Verbindung mit dem mit Wirkung zum 26. März 2024 in Kraft getretenen Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG).

Die elektronische Patienten-Akte wird dann „ePA für alle“ genannt. Sie wurde ab dem 15. Januar 2025 in Modellregionen eingeführt[12] und im Laufe des Jahres 2025 ist der bundesweite Regelbetrieb geplant. Zum Start erhalten Versicherte eine weitgehend automatisiert erstellte Medikationsübersicht. Ärzte sind verpflichtet, Befundberichte in der Akte zu speichern.[29] Es bestehen sechs einzelne Widerspruchsmöglichkeiten (gegen die ePA, gegen die Medikationsliste, gegen Abrechnungsdaten, gegen das Einstellen von Dokumenten durch Behandler, gegen das Einstellen von Abrechnungsdaten, gegen die Nutzung der Daten zu Forschungszwecken). Im Vorfeld der geplanten Einführung wurden Aspekte der Datensicherheit kritisch diskutiert,[30] woraufhin durch die Gematik weitere technische Lösungen zum Unterbinden von Angriffsszenarien umgesetzt werden sollen.[31]

Mit Stand Dezember 2024 bestehen allerdings weiterhin sehr große Unklarheiten, welche Eigenschaften die deutsche EPA in der derzeitigen Version 3.0 beinhaltet. Die Unklarheiten betreffen nicht nur den angekündigten, aber unsicheren Starttermin Anfang 2025, sie betreffen auch insbesondere Fragen der Haftung und des Datenschutzes, Fragen rund um die Unabhängigkeit der Ärzte und die umfassende Einsicht in die Daten sowie ein jetzt hinzukommendes beschränktes Berechtigungsmanagement, so dass voraussichtlich z. B. selbst Mitarbeiter der Apotheken inklusive Versandapotheken umfassenden Zugriff auf die Inhalte der EPA 3.0 haben werden.[32]

Österreich

In Österreich wurde die „Elga“ abgekürzte Gesundheitsakte zwischen 2006 und 2010 entwickelt und soll von 2015 bis ca. 2022 stufenweise eingeführt werden. Der Zugriff wird über das e-card-System administriert und gesteuert. Grundlage für den Datenzugriff ist der Normungsstandard HL7. Patienten haben über eine Abwahloption („Opt-out“-Verfahren) die Möglichkeit, die Nutzung einzuschränken oder ganz zu verhindern. Trotz restriktiver Zugriffsbestimmungen steht die Karte in der Kritik, den „Gläsernen Patienten“ zu fördern.

Schweiz

In der Schweiz wurde am 15. April 2017 entschieden, dass ein elektronisches Patientendossier (EPD) eingeführt werden soll. Gemäß dem Gesetz sind Spitäler, Rehakliniken und psychiatrische Rehakliniken verpflichtet, das EPD bis April 2020 einzuführen. Pflegeheime und Geburtshäuser haben für die Einführung zwei Jahre mehr Zeit.[33]

Die E-Medicus AG ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens spezialisiert hat.[34] Mit einer klaren Fokussierung auf die spezifischen Anforderungen des Schweizer Gesundheitssystems bietet E-Medicus innovative Lösungen für die sichere Verwaltung von Patientendaten, Telemedizin sowie die effiziente Kommunikation zwischen Leistungserbringern im Gesundheitsbereich.

Vereinigte Staaten

Der Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996, kurz HIPAA, regelt in den Vereinigten Staaten die elektronische Verarbeitung von Patientendaten, jedoch nicht der privaten Anbieter.[35]

Remove ads

Anbieter (Beispiele)

Einige Anbieter haben sich aus Kosten- bzw. Nachfragegründen aus dem Markt zurückgezogen.

Online

Für diesen Zugriff werden keine besonderen Ausweise oder Lesegeräte benötigt.

- Aimedis – Blockchain in healthcare[36]

- Atos IT Solutions and Services

- DoctorBox

- Gesakon[37][38][39] Pilotprojekt (geschlossener Benutzerkreis) vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium.

- Health Rise[40]

- IBM Deutschland[41]

- LifeTime

- MGS Meine-Gesundheit-Services[42]

- Polavis Viva[43]

- SpexDoc[44]

- Vivy[45]

Eingestellte Onlinedienste:

Speicherung

Zusammenfassung

Kontext

Offline auf USB-Massenspeicher

Sollten Sicherheitsbedenken oder Zugriffsmöglichkeiten für Online-Daten im Zweifel stehen, kann der Nutzer die Daten auch auf einem USB-Stick oder einer Speicherkarte im gleichen Datenformat abspeichern wie bei der Online-Version. Jedoch sind diese Daten bei einem Verlust nicht ersetzbar, falls kein weiteres Backup vorliegt. Beispiele für Anbieter sind:

- Ivan Moro[52] Dort werden die medizinischen Patientendaten verschlüsselt und mit Zugriffsrechten ausgestattet, so dass sie auch beim Verlust des Sticks für andere nicht lesbar sind. Auch nach dem Verlust des Passwortes (jedoch nicht des USB-Sticks) durch den Patienten sind die Daten für Gesundheitsanbieter mit Zugriffsrechten weiter verwendbar. Nach dem Verlust des USB-Sticks sind die Originaldaten weiterhin bei den Gesundheitsanbietern vorhanden und können bei Bedarf auf einen neuen USB-Stick gespeichert werden.

Eingestellte Offlinelösung:

- MaxiDoc[53]

Lösungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

- CAMBIO (Schweden)

- Microsoft (UK, US)

- Umedex AG[54] (US, CH, EU)

- In Österreich wird eine nationale elektronische Gesundheitsakte (ELGA) mit dem Ziel der Vernetzung aller Gesundheitsdienstleister entwickelt. Für die Umsetzung ist die im November 2009 gegründete ELGA GmbH[55] verantwortlich. Eigentümer der nicht auf Gewinn ausgerichteten Gesellschaft sind Bund, Länder und die Sozialversicherung.

Remove ads

Datenschutz

Im Januar 2021 wurde bereits eine Verfassungsbeschwerde, im Zusammenhang mit dem Datenschutz und den Vorschriften zur elektronischen Patientenakte, vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen. Das Bundesverfassungsgericht teilte mit:

„Die Verfassungsbeschwerde ist bereits unzulässig, weil die Nutzung der elektronischen Patientenakte freiwillig ist und der Beschwerdeführer nicht unmittelbar und gegenwärtig in seinen eigenen Rechten betroffen ist.“ (Beschlüsse vom 4. Januar 2021 – 1 BvR 619/20 und 1 BvQ 108/20)[3]

Des Weiteren sei der Antragsteller verpflichtet, zunächst bei den Sozialgerichten um Rechtsschutz im Wege einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage nachzusuchen.

Ulrich Kelber, bis zum 6. Juli 2024 amtierender Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, erklärte in dieser Funktion, u. a. in einem Interview kurz vor Ende seiner Amtszeit[56] ausführlich, welche aktuellen Vorbehalte und Sicherheitsbedenken er bei der im Ausbau befindliche elektronische Gesundheitsakte zumindest für die derzeit als Nächstes geplante Ausbaustufe feststellen muss.

Remove ads

Kritik

Zusammenfassung

Kontext

In einem u. a. von der Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen, dem Chaos Computer Club, dem Bundesverband der Verbraucherzentrale, von D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt und der Digitalen Gesellschaft unterzeichneten „Offenen Brief zur Digitalisierung des Gesundheitswesens“ vom Dezember 2023 wird hauptsächlich die mangelnde Transparenz für ein technologisches Projekt dieser Größe, dessen Auswirkung auf die Gesamtbevölkerung und das geforderte Umsetzungstempo kritisiert. Kritische Beteiligung neutraler Dritter bei der Ausgestaltung der Systeme sei nicht erwünscht. Das Gesundheitsministerium habe es versäumt, trotz mehrfacher Aufforderung aus Zivilgesellschaft und Politik eine robuste Architektur in einem offenen Konsultationsprozess vorzulegen. Die Unterzeichner fordern, dass die Nutzer keiner Person oder Institution mit ihren Daten „vertrauen“ müssen, sondern dass sie dokumentierte und geprüfte technische Sicherheit genießen. Der vollständige Quelltext für die App und die Infrastruktur müsse frei und ohne Zugangsbeschränkungen verfügbar sein, um Audits durch alle Interessierten zu ermöglichen. Durch Reproducible-Build-Techniken müsse sichergestellt werden, dass Nutzer überprüfen können, dass die App, die sie herunterladen, aus dem auditierten Quelltext kompiliert wurde.[57]

Bianca Kastl von netzpolitik.org kritisierte in einem Interview vom Dezember 2023 mit heise online eine zentrale Speicherung von Gesundheitsdaten von digitalen Patientenakten, wie sie die EU mit ihrem Konzept des Europäischen Gesundheitsdatenraumes (European Health Data Space, EHDS) vorsieht. Bei der zentralen Speicherung soll ein möglichst vollständiger Digitaler Zwilling geschaffen werden, um eine genaue digitale Kopie eines Menschen remote erforschen zu können. Dieser Wunsch kommt nach Kastl aus der Industrie und zielt auf die Schaffung eines Datenmarktes. Dabei wäre es laut Kastl möglich, die Daten dezentral, sehr viel näher bei den Menschen zu generieren. Die Datenspende-App in der Corona-Pandemie oder die Corona-Warn-App haben dies gezeigt. Patienten könnten über ein Drop-Down-Menü selbst entscheiden, an welcher Studie sie teilnehmen wollen oder an welches Forschungsinstitut die Daten gehen. Dabei könnten die Forschenden auch transparent machen, was eigentlich beforscht werden soll. Das wäre ein Weg, bei dem auf Augenhöhe Wissen und Informationen ausgetauscht werden können, ohne Vertraulichkeit zu gefährden.

Zudem gibt es weitere Einwände von verschiedsten Seiten, u. a.

- dass die Daten bei einer zentralen Datenhaltung immer veraltet und nicht gut verknüpft sind, weil Patienten wesentlich mehr Daten in ihrem normalen Umfeld erzeugen, z. B. mit Wearables oder anderen Apps[58],

- dass die Daten, die nur allein von gesetzlich Krankenversicherten für Auswertungen abgerufen und herangezogen werden, nicht repräsentativ sind[59] und

- dass kaum Belange der Ärzte in den absehbar kommenden Ausbaustufen der ePA berücksichtigt sind und absehbar keine Arbeitserleichterungen oder Informations- und Effizienzsteigerung durch die ePA für Ärzte feststellbar sein werden (u. a. heutige ePA ist für den Praxisalltag deutlich zu langsam und oftmals zu instabil, gezielte Suchen und Filterungen beispielsweise auf Wirkstoffgruppen werden nicht vorhanden sein, keine Dokumenten-Volltextsuche, keine Speicherung von großen Dateien wie MRT-Bilder in der ePA möglich)[60]. Auch kritisieren Ärzte derzeitige unrealistische Versprechen insbesondere der Krankenkassen rund um die bevorstehende Opt-out-Einführung der ePA in Deutschland.[61][62]

Nach Einschätzung der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) verstößt die Ausgestaltung der ePA gegen die DSGVO: Versicherte, die kein eigenes geeignetes Endgerät besitzen oder keines benutzen wollen (sogenannte „Frontend-Nichtnutzer“ ohne App), würden in ihrer Patientensouveränität beschränkt. Anders als Frontend-Nutzer können sie nicht mit hoher Genauigkeit festlegen, wer welche Daten sehen darf. Datenschutzrechtlich kritisch zu bewerten sei auch, dass Menschen, die kein eigenes Endgerät haben oder nutzen wollen, auf Dauer auch keinen Einblick in ihre eigene, von ihnen selbst zu führende ePA haben.[63]

Der Investigativjournalist Martin U. Müller begründet in einem Beitrag im Spiegel ausführlich, warum er der elektronischen Patientenakte widerspricht: Kernpunkte sind ein möglicher Behandlungs-Bias, die Gefährdung der Vertraulichkeit eines Arzt-Patienten-Gespräches sowie Datenschutzbedenken.[64]

Remove ads

Siehe auch

Literatur

- Peter Haas: Medizinische Informationssysteme und elektronische Krankenakten. Springer, 2005, 756 S., ISBN 3-540-20425-3 eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche.

- Peter Haas: Elektronische Patientenakten. Einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakten als Basis für integrierte patientenzentrierte Behandlungsmanagement-Plattformen. Bertelsmann Stiftung, 2017, 288 S. (Volltext als PDF).

- Frank Warda: Elektronische Gesundheitsakten. Rheinware, 2005, 270 S., ISBN 3-938975-00-8.

- Philip Kircher: Datenschutzrechtliche Fragen der elektronischen Patientenakte (ePA) nach § 341 SGB V. In: Zeitschrift für das gesamte Medizinrecht (ZMGR) 2021, 353 (PDF).

Remove ads

Weblinks

Commons: elektronische Gesundheitsakte – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads