Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Elektrischer Telegraf

Geräte, die der Fernübertragung von Nachrichten oder Daten dienten Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Elektrische Telegrafen (auch geschrieben: Telegraphen von altgriechisch τῆλε tēle, deutsch ‚fern‘ und γράφειν gráphein ‚einritzen‘ oder ‚schreiben‘; siehe auch: -graphie) waren frühe, zumeist elektromagnetische, Geräte, die der Fernübertragung von Nachrichten oder Daten dienten, ohne, dass dabei materielle Objekte (wie Briefe) überbracht werden mussten (siehe auch: Telegrafie).

Remove ads

Hintergrund

Der Wunsch der Menschen, auch über größere Entfernungen miteinander zu kommunizieren, ist sehr alt, vermutlich gab es ihn schon in der Steinzeit. Die Kommunikation musste für viele Jahrtausende lang in solchen Fällen dann notgedrungen nonverbal erfolgen, also über einfache Zeichen (siehe auch: Code) oder mithilfe von Signalsprache. Ursprüngliche Methoden basieren auf der Akustik (Pfeifen, Glocken, Fanfaren, Nachrichtentrommeln) oder der Optik (Winkzeichen, Leuchtfeuer, Rauchsignale).

In der Antike, im Jahr 1184 v. Chr., diente eine Feuerzeichenkette dazu, um die Nachricht vom Sieg der Griechen über Troja von dort in das 555 km entfernte Argos zu übertragen. Die Methoden wurden im 17. Jahrhundert verfeinert. Es entstanden optische Telegrafen. Diese Technik erreichte in der Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt (siehe auch: Preußischer optischer Telegraf), bis sie durch die dann aufkommenden elektrischen Telegrafen abgelöst wurden.

Remove ads

Geschichte

Der elektrische Telegraf war die erste praktische Anwendung von Elektrizität (viele Jahre vor der Glühlampe) und veränderte ab den 1840er-Jahren die weltweite Kommunikation. Nach Verlegung eines transatlantischen Telegrafenkabels im Jahr 1866 benötigten Nachrichten zwischen Europa und Nordamerika nur noch Stunden statt Wochen.[1]

Eine revolutionäre Neuerung war das Aufkommen der (drahtlosen) Funktelegrafie gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Dennoch neigte sich die Zeit der (drahtgebundenen) elektrischen Telegrafen nicht ihrem Ende zu. Im Gegenteil, „Fernschreiber“ (die deutsche Übersetzung von „Telegrafen“) prägten viele Jahrzehnte lang das 20. Jahrhundert. Und selbst im 21. Jahrhundert gibt es sie noch – allerdings kaum noch wiederzuerkennen, da stark modernisiert sowie unter neuen Namen wie E‑Mail oder Instant Messaging.

Remove ads

Elektrostatischer Telegraf

Die Entwicklung der elektrischen Telegrafie begann im 18. Jahrhundert. Eines der ersten Geräte war der im Jahr 1774 vorgeführte elektrostatische Telegraf des Genfer Physikers Georges-Louis Le Sage (1724–1803).[2] Dabei verwendete er 24 nebeneinander verlaufende Drähte, jeweils einen für einen anderen Buchstaben des Alphabets.

Sein Telegraf nutzte Elektrostatik, um Information auf elektrischem Wege von einem Zimmer in ein anderes zu übertragen. Sobald in dem einen Raum ein Drahtende mithilfe einer Elektrisiermaschine elektrostatisch aufgeladen wurde, bewegte sich im anderen Raum am anderen Ende dieses Drahtes ein feines Goldblättchen und signalisierte so einen bestimmten Buchstaben.

Erste Versuch dazu, die er im selben Jahr in Berlin durchgeführt hatte, wobei durch die statische Elektrizität Holundermarkkügelchen in Bewegung gesetzt werden sollten, „scheitert[en] aber an der Unmöglichkeit einer bei jedem Wetter genügenden Isolierung.“[3]

Elektrolyt-Telegraf

links die Übertragungsstrecke

rechts die als Batterie dienende Voltasche Säule (1809)

Vor 1820, als der Elektromagnetismus noch unbekannt war, nutzte man elektrochemische Vorgänge in einem Elektrolyt zur Anzeige. (Erst 1820 entdeckte Christian Ørsted die magnetische Wirkung des elektrischen Stromes und die elektromagnetische Induktion wurde 1831 von Michael Faraday entdeckt.)

Im Jahr 1804 baute der spanische Arzt und Erfinder Francesc Salvà i Campillo (1751–1828) einen Elektrolyt-Telegrafen mit 26 Leitungen, an deren Enden sich Glasröhrchen befanden. Die darin befindliche Flüssigkeit zersetzte sich bei einem Stromstoß durch Elektrolyse und es stiegen Gasblasen auf, die beobachtet wurden.[4]

Fünf Jahre später, im Jahr 1809 baute der deutsche Anatom Samuel Thomas von Soemmerring (1755–1830) in München ein ähnliches Gerät (Bild). Er erhöhte die Leitungsanzahl auf 35 und konnte auf diese Weise die 25 Großbuchstaben des lateinischen Alphabets (A–Z ohne J) plus die zehn Ziffern (0–9) signalisieren.[5]

Remove ads

Gauß-Weber-Telegraf

Zusammenfassung

Kontext

Die beiden deutschen Physiker Carl Friedrich Gauß (1777–1855) und Wilhelm Weber (1804–1891) konstruierten im Jahr 1833 eine telegrafische Apparatur. Der Sender bestand hierbei aus einem Permanentmagneten, der innerhalb einer Spule von Hand bewegt wurde. Aufgrund elektromagnetischer Induktion, die erst zwei Jahre zuvor, 1831, von Michael Faraday (1791–1867) entdeckt worden war, entsteht elektrischer Strom. Dieser wurde über zwei Kupferdrähte (später aus mit Bindfaden stabilisierten unisolierten Eisendrähten) von Webers physikalischem Kabinett über die Dächer der Stadt Göttingen in die 1100 m entfernte Sternwarte von Gauß übertragen. Hier befand sich als Empfänger die Frühform eines Spiegelgalvanometers, ein in einem Holzrahmen befestigter Stabmagnet mit Spule, dessen Bewegung mithilfe von Spiegeln und einem Fernrohr beobachtet wurde.

Je nach Ablenkung des Magneten in die eine („+“) oder die andere Richtung („-“) bedeutete das nach dem von Gauß und Weber vereinbarten Telegrafencode (siehe auch: Gauß-Weber-Code) einen unterschiedlichen Buchstaben:

+ - ++ +- -+ -- +++ ++- +-+ +-- -++ -+- --+ --- ++++ +++- ++-+ ++-- +-++ +-+- +--+ +--- -+++ -++- -+-+ A B C D E F G H I/J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kurz nach Ostern 1833 machte sich der Institutsdiener, namens Michelmann, weisungsgemäß auf den Fußweg vom Kabinett zur Sternwarte. Weber hatte ihn gebeten, Gauß einen ganz bestimmten Satz mündlich zu überbringen. Zeitgleich sendete Weber über die Apparatur an Gauß die Nachricht: „Michelmann kömmt“ (Göttinger Platt). Gauß las diese Botschaft gerade mithilfe seines Fernrohrs vom Strommesser ab und notierte die einzelnen Buchstaben auf ein Stück Papier, als Michelmann den Raum betrat und genau dies sagte. Gauß war begeistert über dieses gelungene Experiment.

Vermutlich ist diese Erzählung nur eine Legende, denn man weiß, dass der Name des tatsächlichen „Aufwärters“ (Institutsdieners) im physikalischen Kabinett Christian Gottlieb Lentzner lautete, der dort von 1832 bis zu seinem Tod 1839 arbeitete.[6] Wilhelm Samuel Michelmann (1812–1892) wurde erst im April 1848 angestellt.[7] In den Unterlagen von Gauß fand man später im Binärcode „Wissen vor Meinen, Sein vor Scheinen“, was eher als erste Nachricht in Frage kommt.[8] Tatsache ist in jedem Fall, dass die Göttinger Telegrafenlinie zwölf Jahre lang in Betrieb war, bevor sie bei einem Gewitter im Jahr 1845 durch Blitzeinschlag zerstört wurde.

Remove ads

Cooke-Wheatstone-Telegraf

Die beiden englischen Erfinder William Cooke (1806–1879) und Charles Wheatstone (1802–1875) entwickelten im Jahr 1837 einen Nadeltelegrafen, der zur Anzeige fünf nebeneinander liegende Magnetnadeln nutzte.[9] Dieser elektrische Telegraf, im Jahr 1839 von Wheatstone zum Zeigertelegrafen verbessert, ermöglichte die Verbreitung der Greenwich-Zeit in ganz Großbritannien. Innerhalb weniger Jahre war die Ortszeit obsolet und konnte durch eine einheitliche Standardzeit ersetzt werden, was insbesondere beim aufkommenden Eisenbahnwesen wichtig war.

Der Telegraf half sogar bei der Ergreifung von Kriminellen. 1845 ermöglichte ein Telegramm, das vom Bahnhof in Slough zum Bahnhof Paddington gesendet wurde, die Identifizierung, Verhaftung und schließlich Hinrichtung eines Mörders, der versucht hatte, mit der Eisenbahn vom Tatort zu fliehen.

Remove ads

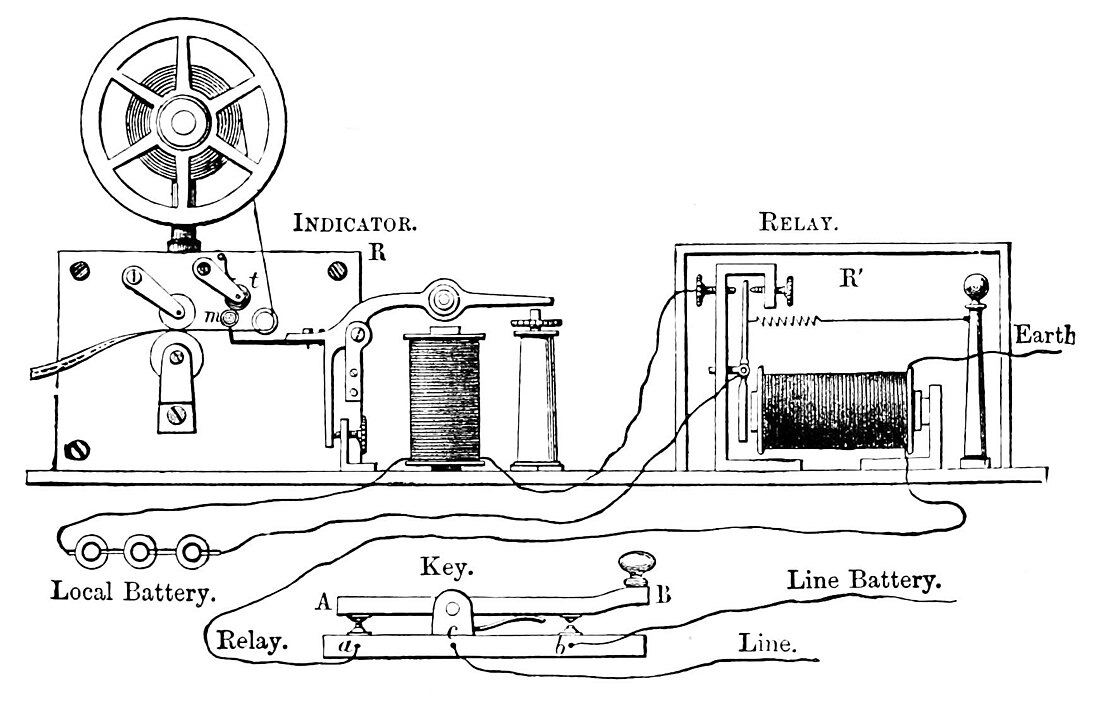

Morsetelegraf

Der US‑amerikanische Erfinder Samuel Morse (1791–1872) hatte im Jahr 1837 einen elektromagnetischen Schreibtelegrafen erfunden, der bald allgemein als „Morseapparat“ bekannt wurde. Sein Mitarbeiter Alfred Vail (1807–1859) entwickelte einen geeigneten Code (Bild), der eine effiziente Übertragung von Textnachrichten ermöglichte.

Im Jahr 1838 stellte Morse das System dem Kongress der Vereinigten Staaten vor. Dieser bewilligte ihm Anfang der 1840er-Jahre Bundesmittel, woraufhin der Bau einer ersten Telegrafenlinie, und zwar von Baltimore zur Hauptstadt Washington möglich wurde.[10]

Am 24. Mai 1844 wurde hiermit das erste Telegramm der USA (englisch First telegram) übertragen. Den Text dazu hatte Annie Ellsworth (1826–1900) vorgeschlagen: What hath God wrought? (deutsch „Was hat Gott getan?“).

Remove ads

Foy-Breguet-Telegraf

Im Jahr 1840 setzten sich der französische Postmeister Alphonse Foy (1796–1888) und sein Landsmann, der Physiker und Uhrmacher Louis Breguet (1804–1883) das Ziel, den von den optischen Telegrafen bekannten Chappe-Code möglichst auch für einen Nadeltelegrafen beibehalten zu können. Auf Basis des Zweinadeltelegrafen von Cooke und Wheatstone schufen sie den Foy-Breguet-Telegrafen, bei dem die beiden Magnetnadeln die Indikatoren des Chappe-Telegrafen nachbildeten. Mithilfe dieses Systems wurden 1851 erstmals Nachrichten zwischen Paris und London über das damals frisch verlegte Seekabel durch den Ärmelkanal ausgetauscht.

Remove ads

Siemens-Zeigertelegraf

Im Jahr 1846 erfand Werner Siemens (1816–1892) einen Zeigertelegrafen, der keinen speziellen Code benötigte, sondern jedes einzelne Textzeichen durch eine automatisch erzeugte Impulsfolge übertrug. Dadurch war das Gerät sehr leicht zu bedienen.

Es bestand im Wesentlichen aus einem kreisrunden Anzeige- und Bedienteil (Bild). Dabei waren um den inneren Teil, der einer Uhr ähnelte mit dem namensgebenden Zeiger, außen 30 Tasten, ähnlich wie bei einer Klaviatur, jedoch radial angeordnet. Diese dienten zur Zeicheneingabe.[11]

Weblinks

Commons: Telegrafie – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Fons Vanden Berghen: The first Swiss telegraph in action. In: YouTube-Video. 8. November 2018 (englisch, erster Schweizer Telegraf von 1852 in Aktion 0′53″).

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads