Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Euripides

klassischer griechischer Dichter Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Euripides (griechisch Εὐριπίδης Euripídēs; * 480 v. Chr. oder 485/484 v. Chr. auf Salamis; † 406 v. Chr. im makedonischen Pella) ist einer der großen klassischen griechischen Dramatiker.

Euripides ist nach Aischylos und Sophokles der jüngste der drei großen griechischen Tragödiendichter. Von seinen etwa 90 Tragödien sind 18 erhalten. Außerdem ist eines seiner Satyrspiele überliefert. Mit seinen Stücken, vor allem Medea, Iphigenie in Aulis, Elektra und Die Bakchen, ist Euripides einer der am meisten gespielten Dramatiker der Weltliteratur.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

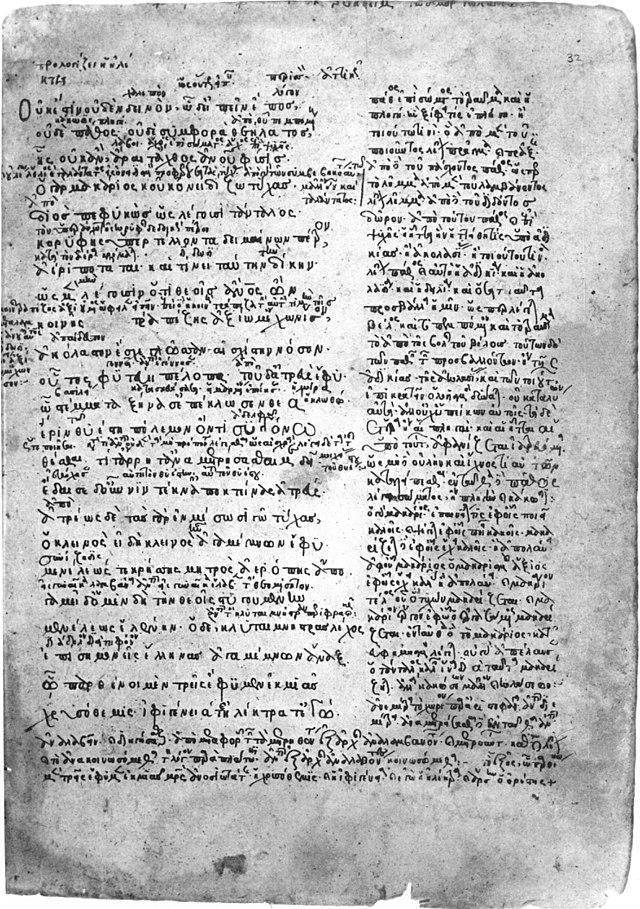

Vom Leben des Euripides ist wenig Sicheres überliefert. Einige Informationen ergeben sich aus einem Vorwort zu byzantinischen Euripides-Handschriften.[1] Demnach war er der Sohn des Mnesarchos und der Kleito aus dem Binnen-Demos Phlya der attischen Phyle Kekropis.[2] Während des zweiten Perserkriegs flohen seine Eltern 480 v. Chr. nach Salamis, und so wurde er hier geboren. Er soll immer wieder nach Salamis zurückgekehrt sein, um in einer Höhle zurückgezogen seine Dramen zu verfassen.[3] Die Höhle des Euripides konnte 1997 im Süden der Insel identifiziert werden. Auch soll er Fackelträger bei den Riten des Apollon Zosterios gewesen sein. Zudem soll er bei dem Naturphilosophen Anaxagoras und den Sophisten Prodikos und Protagoras Vorträge gehört haben.

Wichtige Lebensdaten ergeben sich vor allem aus seiner Teilnahme an den Tragödienwettbewerben, die in Athen anlässlich der Dionysien (einer städtischen Kultveranstaltung für den Theatergott Dionysos) ausgerichtet wurden. Zwischen 455 und 408 v. Chr. brachte Euripides im tragischen Agon regelmäßig Tetralogien (bestehend aus drei Tragödien und einem Satyrspiel eher grotesken Charakters) auf die Bühne. Mit seinem ersten Wettbewerbsbeitrag Die Peliaden (verschollen) belegte er den dritten Platz. Sein erster Sieg fällt in das Jahr 441 v. Chr. Im Jahre 428 v. Chr. siegte er mit dem erhalten gebliebenen Der bekränzte Hippolytos, der die Bearbeitung eines einige Jahre zuvor aufgeführten und heftig kritisierten anderen Hippolytos-Stückes war. Insgesamt siegte er zu Lebzeiten viermal und mit einer postum aufgeführten Tetralogie, zu welcher das berühmte Stück Die Bakchen gehört.

Der Dichter war ein Freund des Sokrates, der – obwohl er kein Freund derartiger Veranstaltungen war – sogar bis zum Peiraius ging, wenn Euripides ein Stück dort aufführen ließ.[4]

Kurz nach den Dionysien 408 v. Chr. folgte Euripides der Einladung des makedonischen Königs Archelaos I., in dessen Hauptstadt Pella er zu Frühjahrsbeginn 406 v. Chr. starb. Der Sage nach wurde er in Bromiskos von wilden Hunden zerrissen;[5] diese Sage ist jedoch eher sinnbildlich zu verstehen als Umschreibung seines Werkes, in dem die dionysisch-eruptive Ekstase eine zentrale Rolle spielt.[6]

Remove ads

Werke

Zusammenfassung

Kontext

Überlieferte Stücke

Liste der verlorenen, erhaltenen oder fragmentarisch überlieferten Stücke des Euripides mit den überlieferten oder erschlossenen Aufführungsdaten.

Entdeckungen im 21. Jahrhundert

Am 1. August 2024 wurde die Entdeckung von neuen Fragmenten aus Euripides’ Werk bekanntgemacht. Es handle sich um bisher teils unbekannte Abschnitte aus zwei seiner größtenteils verlorenen Tragödien Polyidos und Ino, insgesamt 98 Zeilen. Im November 2022 hatte Basem Gehad, ein Archäologe des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer, ein hochauflösendes Foto eines an der antiken Stätte von Philadelphia (Ägypten) ausgegrabenen Papyrus an die Altphilologin Yvona Trnka-Amrhein von der Staatlichen Universität in Boulder (Colorado, USA) gesendet. Gemeinsam mit dem Euripides-Experten John Gibert identifizierte und übersetzte Trnka-Amrhein die Fragmente.[9]

Remove ads

Rezeption

Zusammenfassung

Kontext

Sophokles soll auf die Nachricht vom Tod des Euripides Trauergewänder angelegt haben; seine Schauspieler und Choristen traten unbekränzt auf.[10] In Athen wurde ihm zu Ehren ein Kenotaph – ein (leeres) Erinnerungsgrabmal – errichtet und drei seiner nachgelassenen Stücke wurden postum gekrönt.[11]

Schon bald nach dem Tod des Euripides erkannte man seine überragende Bedeutung an, was sich unter anderem darin niederschlug, dass er während der gesamten Antike der am häufigsten aufgeführte und gelesene Tragiker war. Von besonderer Bedeutung ist sein Einfluss auf die Neue Komödie, insbesondere deren Hauptvertreter Menander.

Im Römischen Reich wurden manche Verse aus dem Werk des Euripides zum nicht selten zitierten Allgemeingut gebildeter Kreise,[12] und auch Galenos hat umfangreich aus ihm geschöpft.[13]

Von den Großmeistern der athenischen Tragödie war Euripides der modernste. Seine Gesellschafts- und Religionskritik setzte ihn aber auch Anfeindungen aus. In den Troerinnen übt er versteckte Kritik an der Expansionspolitik Athens und an dessen erdrückenden Vormachtstellung im Attischen Seebund. In seiner Antigone verteidigt er auch die Demokratie; in der Elektra stellt er die Folgen gesellschaftlicher Deklassierung der Heldin dar. Sophokles kritisiert bei aller Verehrung für den jüngeren Euripides dessen allerdings sehr publikumswirksamen psychologischen Realismus, der sich zu weit von den mythischen Vorlagen entferne: Euripides verzichte damit auf die künstlerische Entfaltung der Notwendigkeit der Handlung und des inneren Gesetzes der Handelnden.[14]

Der konservative Aristophanes, der Aischylos verehrte und den großen Einfluss des Euripides kritisierte, ist für ein von gnadenlosen Verspottungen und grotesken Verzerrungen in seiner Komödie Die Frösche gekennzeichnetes Euripides-Bild verantwortlich, das bis in die Neuzeit bestimmend gewesen ist.[15]

Eine kritische Auseinandersetzung von Christoph Martin Wieland mit Euripides veranlasste Johann Wolfgang von Goethe zu seiner Farce Götter, Helden und Wieland. Obgleich von Goethe darin lächerlich gemacht, zeigte Wieland doch Verständnis für Goethes Sturm und Drang und empfahl den Lesern seiner Zeitschrift die Farce als Lektüre.

Die in jüngster Zeit zunehmend engagiert geführte Gender-Debatte lässt Euripides im Hinblick auf Frauenrollen in seinem Werk vergleichsweise modern erscheinen. Zwischen dem Jahr 431 v. Chr., als die Medea uraufgeführt wurde, und den Anfängen des 20. Jahrhunderts, als die Frauenbewegung stärker wurde, ist laut Thomas A. Szlezák wohl kein so grundsätzlicher Protest gegen die einseitige Abhängigkeit der Frau in der Ehe formuliert worden wie eben durch Euripides. Der sei durch die Jahrhunderte die klassische progressive Stimme zugunsten der Frau geblieben.[16]

Remove ads

Ausgaben

- Euripidis Fabulae. Hrsg. von Gilbert Murray, Oxford 1901–1909, drei Bände:

- Band 1 (1902): Cyclops, Alcestis, Medea, Heraclidae, Hippolytus, Andromacha, Hecuba.

- Band 2 (3rd ed., 1913): Supplices, Hercules, Ion, Troades, Electra, Iphigenia in Tauris.

- Band 3 (2nd ed., 1913): Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, Iphigenia Aulidensis, Rhesus.

- Euripides: Tragödien und Fragmente. Teil 1 (nicht mehr erschienen), übers. von Ludwig Wolde, Wiesbaden 1949.

- Euripides: Die Tragödien und Fragmente. Übers. von Hans von Arnim und Franz Stoessl. Artemis, Zürich 1958–1968, zwei Bände:

- Band 1 (1958): Die Kreterinnen, Alkmeon in Psophis, Telephos, Alkestis, Medea, Philoktet, Diktys, Die Herakliden, Andromache, Hippolytos, Hekabe.

- Band 2 (1968): Hiketiden, Herakles, Elektra, Alexandros, Palamedes, Troerinnen, Sisyphos, Iphigenie bei den Taurern, Kyklop, Helena, Andromeda.

- Euripides: Sämtliche Tragödien und Fragmente. Griechisch-deutsch, übers. von Ernst Buschor, hrsg. von Gustav Adolf Seeck, München 1972–1981, sechs Bände:

- Band 1: Alkestis. Medeia. Hippolytos.

- Band 2: Die Kinder des Herakles. Hekabe. Andromache.

- Band 3: Die bittflehenden Mütter. Der Wahnsinn des Herakles. Die Troerinnen. Elektra.

- Band 4: Iphigenie im Taurerlande. Helena. Ion. Die Phönikerinnen.

- Band 5: Orestes. Iphigenie in Aulis. Die Mänaden.

- Band 6: Fragmente. Der Kyklop. Rhesos. (Übersetzt von Gustav Adolf Seeck, Johann Jacob Christian Donner, Wilhelm Binder)

- Euripides: Werke in drei Bänden. Hrsg. und übers. von Dietrich Ebener, 2., durchgesehene und um die Fragmente ergänzte Auflage, Berlin u. Weimar 1979.

- Euripidis Fabulae. Hrsg. von James Diggle, Oxford 1981–1994, drei Bände:

- Band 1 (1984): Cyclops, Alcestis, Medea, Heraclidae, Hippolytus, Andromacha, Hecuba.

- Band 2 (1981): Supplices, Electra, Hercules, Troades, Iphigenia in Tauris, Ion.

- Band 3 (1994): Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, Iphigenia Aulidensis, Rhesus.

- Euripides: Tragödien. Griechisch-deutsch, hrsg. von Dietrich Ebener, 2., durchgesehene und erweiterte Auflage, Berlin 1990, sechs Bände:

- Band 1: Medeia.

- Band 2: Alkestis, Hippolytos, Hekabe, Andromache.

- Band 3: Herakles, Die Kinder des Herakles, Die Hilfeflehenden.

- Band 4: Elektra, Helena, Iphigenie im Lande der Taurer, Ion.

- Band 5: Die Troerinnen, Die Phoinikerinnen, Orestes.

- Band 6: Iphigenie in Aulis, Die Bakchen, Der Kyklop.

- Euripides: Ausgewählte Tragödien in zwei Bänden. Griechisch-deutsch, übers. von Dietrich Ebener, hrsg. von Bernhard Zimmermann, Mannheim 2010.

- Euripides: Die Dramen. Übers. von Johann Jacob Christian Donner, hrsg. von Bernhard Zimmermann, 3., gründlich überarbeitete und neu eingeleitete Auflage, Stuttgart 2016, zwei Bände.

Remove ads

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

Übersichtsdarstellungen

- Bernhard Zimmermann: Die attische Tragödie. In: Bernhard Zimmermann (Hrsg.): Handbuch der griechischen Literatur der Antike, Band 1: Die Literatur der archaischen und klassischen Zeit. C. H. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-57673-7, S. 484–610, hier: 586–606 (siehe auch S. 650–658).

- Albrecht Dieterich: Euripides 4. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band VI,1, Stuttgart 1907, Sp. 1242–1281 (veralteter Forschungsstand).

Einführungen und Untersuchungen

- William Nickerson Bates: Euripides. A Student of Human Nature. Pennsylvania Univ. Press, Pennsylvania 2016 (zuerst 1930).

- Martin Hose: Euripides. Der Dichter der Leidenschaften. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57236-4.

- Laura K. McClure (Hrsg.): A Companion to Euripides. Wiley-Blackwell, Chichester 2017, ISBN 978-1-119-25750-9.

- Kjeld Matthiessen: Euripides und sein Jahrhundert (= Zetemata. Band 119). Beck, München 2004, ISBN 3-406-51744-7.

- Kjeld Matthiessen: Die Tragödien des Euripides (= Zetemata. Band 114). Beck, München 2002, ISBN 3-406-50310-1.

- Christian Mueller-Goldingen: Euripides. In: Kai Brodersen (Hrsg.): Große Gestalten der Griechischen Antike. 58 historische Portraits. Beck, München 1999, ISBN 3-406-44893-3, S. 146–156.

Rezeption

- Stefan Büttner, Alfred Dunshirn: Der Wandel des Euripidesbildes von der Antike bis heute (= Studien zu Literatur und Erkenntnis. Band 13). Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2021.

- Rebecca Lämmle: Euripides. In: Peter von Möllendorff, Annette Simonis, Linda Simonis (Hrsg.): Historische Gestalten der Antike. Rezeption in Literatur, Kunst und Musik (= Der Neue Pauly. Supplemente. Band 8). Metzler, Stuttgart/Weimar 2013, ISBN 978-3-476-02468-8, Sp. 439–452.

- Ferdinand Peter Moog: Galen liest „Klassiker“ – Fragmente der schöngeistigen Literatur des Altertums im Werk des Pergameners. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 36/37, 2017/2018 (2020), S. 7–24, hier: S. 12–16 (Euripides).

- Michael Schramm (Hrsg.): Euripides-Rezeption in Kaiserzeit und Spätantike. De Gruyter, Berlin u. a. 2020. – Rezension von Donald J. Mastronarde, Bryn Mawr Classical Review 2021.01.16

Remove ads

Weblinks

Wikisource: Euripides – Quellen und Volltexte

Commons: Euripides – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikiquote: Euripides – Zitate

Remove ads

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads