Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Gürzenich (Düren)

Stadtteil von Düren Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

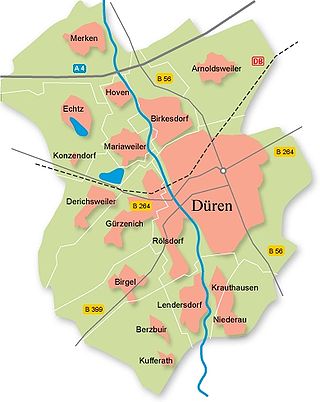

Gürzenich (Dürener Platt Jüzzenich) ist ein Stadtteil der Kreisstadt Düren, 35 Kilometer östlich von Aachen in NRW. Der Ort war bis zur Gebietsreform 1972 selbstständige Gemeinde. Gürzenich hat eine Grundschule sowie ein reges Vereinsleben.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

In einer Urkunde aus 1143 wird der erzbischöfliche Adolf von Gürzenich erstmals erwähnt. Er zählte sich zu den Herren von Gürzenich und unterschrieb als Adolfus de Gorcenic. Der Ort wird als Curtiacum erwähnt. Spätestens seit der ersten Erwähnung der Herren von Gürzenich als niederes Adelsgeschlecht muss es an der Stelle des heutigen Dorfes eine größere Ansammlung von Häusern und Hütten gegeben haben. Diese müssen sich in Abhängigkeit eines größeren Hofes befunden haben, in dem der jeweilige Herrscher über Gürzenich lebte. Die Herren von Gürzenich waren im 13. und 14. Jahrhundert Beamte des Erzbischofs von Köln. Infolge ihrer administrativen Aufgaben dort hielten sie sich meistens in Köln auf.

Noch früher hieß der Ort Curtiniacum, das heißt „Heim des Curtinus“. Er entstand in der Zeit der keltisch-germanischen Verschmelzung, also etwa 300 vor Christus. Gürzenich ist einer der ältesten Orte des Kreises.

Die Burg Gürzenich wird 1232 von Caesarius von Heisterbach erwähnt. Die Burg stand dort, wo heute der Bauernhof Kreuder ist, also am südlichen Ortseingang. Caesarius von Heisterbach erzählt, dass in derselben die Herren von Gürzenich von den Herren von Bachem alle überfallen und niedergemacht worden seien. Die Erzählungen von Caesarius von Heisterbach sind aber keine geschichtlichen Quellen. Er war ein Wanderprediger und versuchte, seine Leser sittlich zu erziehen, indem er warnende Beispiele erdichtete.

Nachdem die Herren von Gürzenich im 14. Jahrhundert ausgestorben waren, befand sich der Ort in der Hand von zwei niederen Adelsgeschlechtern: Schellart von Obbendorf und von Lintzenich. Ein Reinhard von Lintzenich soll 1278 in Aachen erschlagen worden sein.

Der Einfluss der Schellart von Obbendorfs wuchs im 15. Jahrhundert, als Johann II. Schellart von Obbendorf mit beiden Hälften von Gürzenich belehnt wurde. Die andere Hälfte hatte zuvor den von Lintzenichs gehört. Adam Wilhelm I., betitelt Baron von Schellart, Herr von Gürzenich, war in den 1620er Jahren kaiserlicher Oberst und kämpfte im Dreißigjährigen Krieg. Ihm unterstand ein Regiment von 6000 Mann. Leopold I. erhob Adam Wilhelm II. Schellart von Obbendorf und seinen Bruder 1674 in den Reichsgrafenstand.

Im 18. und 19. Jahrhundert verarmte die Familie und konnte die Burg Gürzenich nicht mehr unterhalten. Langjährige Erbschaftsprozesse hatten die Vermögensverhältnisse der Familie zerrüttet. 1845 verzichteten die Brüder Arnold Clement und Georg Alexander Schellart von Obbendorf im Königreich Preußen auf ihre adeligen Rechte. Mit dem Tod ihres Nachfahren Maximilian Hugo Robert Paul im Jahr 1901 war die Ahnenreihe der Schellart von Obbendorfs ausgestorben.[2]

Es soll eine Verbindung des Ortsnamens Gürzenich mit der Familie Gürzenich in Köln geben. Der Kölner Gürzenich diente den Herren von Gürzenich als Stadthaus, in welchem sie bei Besuchen der Stadt Köln einkehrten. Später wurde das Stadthaus aufgegeben und zerfiel. Die Stadt Köln machte es zu einem Saal für Feierlichkeiten. Im Volksmund hielt sich aber der Name Gürzenich.

Zwischen Gürzenich und Schevenhütte liegt die Ruine des Kreuzherrenklosters Schwarzenbroich., das 1340 von Werner von Merode gegründet wurde. Es lag an der alten Pilgerstraße, die von Düren über Gürzenich, Derichsweiler, Schevenhütte zum Wallfahrtsort Kornelimünster führte. Zum Kloster gehörten zahlreiche Ländereien auch in Gürzenich, darunter der Weiherhof, wo das Kloster noch heute vorhandene Fischteiche anlegte und betrieb.

Das Kreuzherrenkloster wurde wie andere Klöster im französisch besetzen Rheinland 1802 mit einer Verordnung der französischen Regierung zur Säkularisation aufgehoben, und die verbliebenen Mönche mussten das Kloster verlassen.[3] Durch Kriegszerstörung und Verfall stehen heute vom Kloster lediglich noch Fundament- und Mauerreste.

Auch in Gürzenich hat es vor 1933 eine große jüdische Gemeinde gegeben. Sie umfasste 50 Personen.[4] Viele in Gürzenich geborene jüdische Bürger wurden von den Nazis ermordet.[5]

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte die Gemeinde Gürzenich verwaltungstechnisch zum Amt Birgel.[6] Im Zuge der kommunalen Neugliederung wurden das Amt Birgel sowie die Gemeinde Gürzenich aufgelöst. Gürzenich wurde am 1. Januar 1972 in die Kreisstadt Düren eingegliedert.[7]

Remove ads

Der Bahstüpp

Zusammenfassung

Kontext

Im Gürzenicher Volksmund hält sich die Legende des Bahstüpp. Demnach habe Graf Johann Wilhelm Joseph Schellart von Obbendorf, Bewohner der Burg Gürzenich und Herrscher über den Ort, von einem Feldzug einen Hund mitgebracht, der sein treuer Begleiter wurde. Die Dorfbewohner empfanden den Grafen und seinen Hund als furchteinflößend. Letzteren nannten sie dä Bahstüpp. Es war bekannt, dass Johann Wilhelm gegenüber Trinkern und Faulenzern gewalttätig wurde.

Der Sage zufolge begleitete Graf Schellart im Jahr 1741 im Österreichischen Erbfolgekrieg. Ludwig von Harscamp, General in kurpfälzischen Diensten und Gouverneur von Jülich, in ein Feldlager am Rhein bei Köln. Graf Schellart nahm seinen Hund und einen Knappen, den er einmal wegen Diebstahls bestraft hatte, mit ins Feldlager. Eines Morgens lag der Graf tot in seinem Zelt mit einem Messer im Hals. Der Knappe war verschwunden.

Weiterhin erzählt die Bahstüpp-Legende, wie der Hund zurück zur Burg Gürzenich lief und einige Tage nach dem Vorfall im Feldlager mit blutiger Schnauze vor dem Burgtor zu sehen war. Die Dorfbewohner hörten vom Tod des Grafen und dem Verschwinden des Knappen und vermuteten wohl, dass Bahstüpp – mittlerweile mehr Wolf als Hund – den Knappen umgebracht habe. Er habe seinen Herrn, den Graf Schellart, also gerächt.

Der Erzählung nach lag der Bahstüpp fortan in einem Bach im Dorf und lauerte Männern auf, die nach Mitternacht betrunken aus Gaststätten kamen, sprang ihnen auf den Rücken und ließ erst von den angsterfüllten Männern ab, sobald sie an der Haustür angekommen waren. Ein Gedicht des Gürzenicher Heimatforschers Werner Schroeder erzählt die Erfahrung eines alkoholisierten Heimkehrers mit dem Bahstüpp:[8]

Sebbeschroem bes halver zwei! –

Sät der Hendrich: „Donnerdei!

Ich hür op; ich spell net mie

Ich moß om sechs Uhr noh de Klie."

Hä mot ens busse, – wes jo wat.

Morjüs, dr Bahstüpp hot em at!

Dä flätscht met Singer fleddige Zong

Dem Hendrich öm Nas on Monkg.

Der Hendrich sock dat Dörp erop

Und schreit: "Lev Tringche, mach doch op!"

Wie hä dat Tring genannt bloß hot,

Spreng Bahstüpp af on mät sich fot.

Remove ads

Siehe auch

Religion

Allgemeines

Zusammenfassung

Kontext

Die Vereine gehen in ihren Wurzeln teilweise bis ins Mittelalter zurück, so der Schützenverein und der Armbrustschützenverein. Außerdem gibt es in Gürzenich den Karnevalsverein KG Jüzzenije Plüme 1954 e. V., dessen Ehrenvorsitzender Toni Rosarius und Ehrenpräsident Winfried Schmitz ist. Der Verein ging in den 1950er Jahren aus der Interessengemeinschaft Rosenmontagszug hervor und besteht aus dem Vorstand, dem 11er-Rat, einzelnen Tanzgruppen sowie einer Jugendabteilung. Zu Beginn jeder Karnevalssession werden einzelne Mitglieder zu „Ehrenplümen“ ernannt. 2020 hatte der Verein zudem zwölf „Ehrenmitglieder“. Veranstaltungen in der Karnevalszeit werden im Vereinshaus der Gesellschaft abgehalten, dem Haus für Gürzenich. Die KG Jüzzenije Plüme sind Mitglied im Bund Deutscher Karneval, im Regionalverband Düren und im Festkomitee Dürener Karneval.[9]

Des Weiteren hat Gürzenich seit 1975 einen Golfclub. Vorerst hatte der Platz nur neun Löcher, 1996 wurde er auf 18 erweitert. 2000 wurden die Caddyhalle 1 und das neue Clubhaus eröffnet. In letzterem befindet sich seit 1987 ein Restaurant. 1989 hatte der Club bereits 300 Mitglieder, 2017 waren es 780. Das Präsidium besteht aus fünf Mitgliedern, Präsidentin ist seit 2015 Katrin Cornils. Der Golfclub Düren veranstaltet wöchentlich mehrere Turniere. Es bestehen drei dauerhafte Partnerschaften mit anderen Golfclubs.[10]

Jüngere Vereine sind der Turnverein Gürzenich (mit seiner Handballmannschaft in den Jahren um 1960 in der Bundesliga spielend), der Fußballverein GFC Düren 09 in der Landesliga sowie die Freiwillige Feuerwehr (mit eigenem Feuerwehrhaus). Des Weiteren gibt es in Gürzenich seit 1910 die Maigesellschaft, deren Maifest traditionell am Pfingstwochenende auf dem Schützenplatz im Gürzenicher Wald stattfindet.

Der Ort grenzt an Derichsweiler, Rölsdorf und Birgel sowie an die Dürener Innenstadt.

Gürzenich war bis 1954 mit einer Straßenbahnlinie an Düren angebunden. Nördlich von Gürzenich wurde vom 27. Mai 1941 bis zum 28. Februar 1956 (unterbrochen durch den Krieg) Braunkohle abgebaut. Der Tagebau Düren hinterließ bis Ende der 1960er Jahre eine offene Grube, die anschließend mit Wasser gefüllt wurde und heute unter dem Namen Dürener Badesee ein äußerst beliebtes Naherholungsziel für die Dürener Bevölkerung darstellt.

Etwa einen Kilometer südlich des Ortes, noch zu Gürzenich gehörend, befindet sich ein ehemals von der Bundeswehr genutztes Depot, in dem vor allem Waffen und Material für den etwa 15 Kilometer entfernten Luftwaffen-Fliegerhorst in Nörvenich gelagert wurden. Das 150 ha große Depot wurde 2009 geschlossen. Dort befinden sich unter anderem 66 Bunker, die eventuell einer anderen Nutzung zugeführt werden können.[11] Im September 2015 wurden die Wohnblocks im Munitionsdepot als Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE Düren II) für etwa 500 Flüchtlinge hergerichtet. Die Belegung erfolgte ab dem 21. September 2015.

Remove ads

Verkehr

Zusammenfassung

Kontext

Geschichte

Vom 6. Oktober 1908 an wurde Gürzenich von der Straßenbahnlinie 3 der Dürener Kreisbahn (DKB) bedient. Die Strecke führte durch die heutige Valencienner Straße und die heutige Schillingsstraße und endete in Höhe der Kirche mit einem Umsetzgleis.

Daneben hatte Gürzenich einen Güterbahnhof in der Nähe der Bahnstrecke Düren – Aachen. Die Stichstrecke zum Güterbahnhof zweigte etwa an der heutigen Straße Papiermühle (vormals Mühlenweg) von der Straßenbahnstrecke nach Gürzenich ab. Am Breuer’s Häuschen gab es ein Verbindungsgleis zur Ringbahn. Der Gürzenicher Güterbahnhof hatte ein Lade- und Umsetzgleis, und es gab einen Anschluss an die Bahnstrecke Düren – Aachen. Über diese Gleisverbindung wurde von 1944 bis zur Wiederherstellung der Rurbrücke der Ringbahn der gesamte Güterverkehr in Richtung Rölsdorf und Lendersdorf abgewickelt. Auch wurden in Rölsdorf stationierte Straßenbahnwagen von und zur Hauptwerkstatt nach Distelrath geschleppt.[12]

Gegenwart

Der Ort wird jede halbe Stunde von der AVV-Linie 213 sowie im vorderen Teil von den Linie 296 und 297 des Rurtalbus angefahren. Zusätzlich verkehrt die Linie 239 im Schülerverkehr von und zur Gesamtschule Mariaweiler. Am Wochenende verkehr außerdem ein Nachtbus. Bis zum 31. Dezember 2019 wurden die Linien 213 und 239 von der DKB, die Linie 296 vom BVR Busverkehr Rheinland bedient.

Remove ads

Baudenkmäler

- Weiherhof

- Wohnhaus Schillingsstraße 329

- Schillingspark

- Fischerhäuschen im Schillingspark

- Mona-Lisa-Turm im Schillingspark

- Wohnhäuser Schillingsstraße 333 und 335

- Ehemaliger katholischer Friedhof mit Grabplastik von Ludwig Schwanthaler

- Wohnhäuser Schillingsstraße 52 und 54

- Schlosskapelle

- Trierbach

- Wohnhaus Schillingsstraße 106

- Breuer’s Häuschen

- Wohnhaus Schillingsstraße 205

- Kreuders Hof

- Katholische Pfarrkirche

- Johanneskreuz

- Wegekreuz Schillingsstraße

- Wegekreuz Neue Aue

- Schillingsstraße 84

- Jüdischer Friedhof

Remove ads

Berühmte Gürzenicher

- Carl Georg Schillings (1865–1921), Fotograf, Großwildjäger und Tierschützer

- Max von Schillings (1868–1933), Komponist, Dirigent und Theaterintendant

- Hans Klaus von Werder (1892–1972), Offizier

- Martin Fehr (1905–1978), Lehrer, Erfinder und Autor

- Rudolf Schock (1915–1986), Opern-, Lied- und Operettensänger

- Dieter Hermann Schmitz (* 1963), Universitätslektor und deutscher Buchautor

- Angela Krumpen (* 1963), Autorin, Radiojournalistin, Moderatorin

- Thomas Roeb (* 1964), Autor und Hochschullehrer

- Petra Terhoeven (* 1969), Historikerin

Remove ads

Weblinks

- Stadtteilfilm. Website der Stadt Düren.

- Schillingspark / Fischerhaus. Monumente online

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads