Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

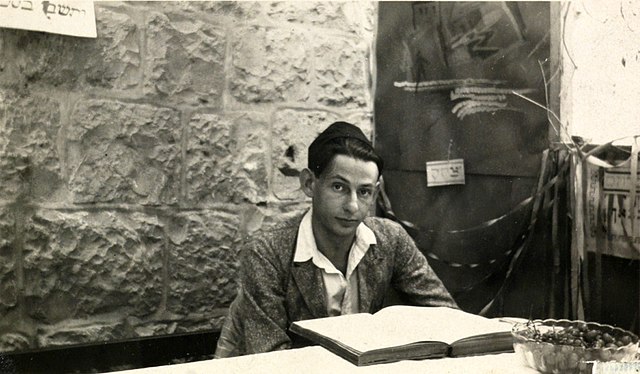

Gershom Scholem

israelischer Hochschullehrer, Forscher der jüdischen Mystik (1897–1982) Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Gershom Scholem (hebräisch ,גרשם שלום geboren 5. Dezember 1897 in Berlin als Gerhard Scholem; gestorben 21. Februar 1982 in Jerusalem) war ein deutsch-israelischer jüdischer Religionshistoriker, der auf Hebräisch, Deutsch und Englisch über 500 Werke publizierte. Er hatte ab 1933 einen Lehrstuhl zur Erforschung der jüdischen Mystik an der Hebräischen Universität Jerusalem inne und gilt als deren Wiederentdecker.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Herkunft und Familie

Scholem wurde 1897 als vierter Sohn von Betty Scholem, geb. Hirsch (1866–1946), und Arthur Scholem (1863–1925) geboren. Dieser betrieb eine seit Generationen in Familienbesitz befindliche Buchdruckerei. Die weitgehend assimilierte jüdische Familie ursprünglich schlesischer[1] Herkunft lebte seit Beginn des 19. Jahrhunderts in Berlin. Auch am höchsten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur, arbeitete Arthur Scholem ebenso wie alle nichtjüdischen Mitbürger, und auch andere jüdische Feiertage wurden in seiner Familie nicht begangen.[2] Arthur Scholem engagierte sich in einer nichtjüdischen Turnerschaft, bis er aus antisemitischen Gründen zur Beendigung seiner aktiven Mitgliedschaft gedrängt wurde.[1]

Gershoms Jugend war geprägt vom geistigen Austausch mit seinem zwei Jahre älteren Bruder, Werner Scholem, der später Reichstagsabgeordneter für die KPD wurde.[3] Werner und Gershom (Gerhard) rebellierten bereits als Jugendliche gegen den autoritären Vater, der sie zu einer kaufmännischen Laufbahn drängte, obwohl seine Druckerei bereits zwei Nachfolger hatte: Die ältesten Söhne, Reinhold[4] (1891–1985) und Erich[5] (1893–1965), lernten das Geschäft und übernahmen es um 1920.[6]

Schulzeit

Scholem besuchte von 1904 bis 1915 das Luisenstädtische Realgymnasium in Berlin. Die Auseinandersetzung mit dem umfangreichen Werk Geschichte der Juden von Heinrich Graetz bewog ihn, Hebräisch zu lernen. Anfangs autodidaktisch, lernte er später bei Rabbiner A. J. Bleichrode,[1] einem Urenkel von Rabbi Akiba Eger. Seine Entscheidung für den Zionismus, die er als junger Mensch traf, führte zur weiteren Entzweiung mit dem Vater. Dass sein Sohn – angesichts all seiner religiösen Studien – nicht wenigstens Rabbiner werden wollte, war ihm unverständlich.[1] Kurzzeitig war Gershom Scholem Mitglied von Agudat Israel, trennte sich aber von dieser Gruppe, als er sich bewusst wurde, dass er nicht wirklich an einer jüdisch-orthodoxen Lebensführung interessiert war. 1912 war Scholem aktiv in der Gruppe Jung Juda[1] innerhalb der jüdischen Jugendbewegung, sein Bruder Werner hatte ihn dort eingeführt, die Gruppe jedoch bald darauf verlassen und sich der sozialistischen Arbeiterjugend zugewandt. Gershom Scholem suchte nun auch seinen jüngeren Bruder für den Marxismus zu gewinnen, was zu heftigen Reibereien zwischen beiden führte – erst im September 1914 kam es zu einer erneuten Annäherung, da beide die nationale Kriegsbegeisterung bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges entschieden ablehnten.[7] Um 1914 begann sich Gershom Scholem sich für die Schriften Martin Bubers zu begeistern. 1915 und 1916 war er Herausgeber der nur drei Mal erscheinenden Zeitschrift Die Blau-Weiße Brille, die in der väterlichen Druckerei gedruckt wurde.[1]

Begegnung mit Walter Benjamin

1915 begann Scholem in Berlin ein Mathematikstudium (Nebenfach: Philosophie), das er nach mehr als vier Jahren mit dem Staatsexamen abschloss.[8]:S. 85 Ebenfalls 1915 lernte er Walter Benjamin kennen. Sie schlossen eine Freundschaft, die bis zu Benjamins Tod 1940 andauerte. An Benjamin bewunderte Scholem das metaphysische Ingenium (Geisteskraft), von dem er sich später die Erneuerung der Metaphysik aus den Quellen des Judentums versprach – eine Hoffnung, die Benjamin, der sich zum unorthodoxen Marxisten entwickelte, nicht erfüllen konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichte Scholem gemeinsam mit Theodor W. Adorno Benjamins Werke.

Die Freundschaft zwischen Scholem und Benjamin wurde von einem konstanten Briefwechsel getragen, der weniger emotional als philosophisch-moralisch fundiert war. In seinen Memoiren verleugnete Scholem niemals, dass er zuerst Historiker und Philologe war. So hat er sich bei den Fragen zum Marxismus, die Benjamin beschäftigten, nicht eindeutig positioniert, sondern in Benjamin den besseren Metaphysiker gesehen. In Walter Benjamin – Die Geschichte einer Freundschaft beschreibt er mit einer Nüchternheit, die sich nicht die geringste Sentimentalität oder Eitelkeit gestattet, die Stationen ihrer Freundschaft.[9]

Ein Blatt von Paul Klees Angelus Novus bezeichnet die über Jahrzehnte dauernde Verbundenheit der beiden sich auf Augenhöhe verständigenden Denker. Walter Benjamin erwarb das Bild von Klee 1921. Einer der am weitesten verbreiteten Texte Benjamins, Über den Begriff der Geschichte, bezieht sich (in These IX) auf diese aquarellierte Zeichnung. Scholem erinnert sich: „Als er das Bild erwarb, hatten wir Gespräche über jüdische Angelologie, besonders über talmudische und kabbalistische. Einen dieser immer neuen Engel fand er auf dem von ihm unendlich geliebten Bilde wieder.“ Benjamin vermachte bereits 1932 das Bild seinem Freund Scholem, und dieser erhielt es aus dem Nachlass Benjamins.[10]

Studium und Militärdienst

Während seines Studiums in Berlin lernte Scholem 1917 den mit ihm in derselben Pension lebenden Salman Schasar (Salman Rubaschow) kennen, der ihn zu seiner ersten Übersetzung aus dem Jiddischen anregte. Das von Scholem anonym verfasste Werk erschien 1918 unter dem Titel Jiskor. Ein Buch des Gedenkens an gefallene Wächter und Arbeiter im Lande Israel[11] mit einem Geleitwort von Martin Buber.[8]:S. 115 f.

Im Juni 1917 wurde Scholem, der sich zeitweilig auch in Heidelberg aufhielt,[8]:S. 96 wo er seine spätere Frau, Elsa (Escha) Burchardt, kennenlernte,[8]:S. 143 zum Militärdienst eingezogen,[8]:S. 110 stellte sich aber erfolgreich geisteskrank (diagnostiziert wurde Dementia praecox).[1] Nach sechs Wochen in einer Beobachtungsstation wurde er entlassen und nach erneuter Untersuchung im Januar 1918 dauerhaft vom Kriegsdienst befreit. Scholem hatte sich zuvor für das Wintersemester 1917/18 für das Studium der Mathematik und Philosophie bei Gottlob Frege und Paul Ferdinand Linke an der Universität Jena eingeschrieben.[8]:S. 124 Er traf hier wieder die ihm schon von Berlin und Heidelberg her bekannte Toni Halle, eine seiner „drei Heidelberger Damen“,[8]:S. 124 und begann hier auch seine Freundschaft mit Werner Kraft.[8]:S. 132

Gershoms Bruder Werner war von Juni 1915 bis November 1918 Soldat, obwohl er als Sozialist den Krieg entschieden ablehnte. Während der Kriegsjahre pflegten Werner und Gershom Scholem einen intensiven Briefwechsel, in dem sie Kritik am deutschen Kriegsnationalismus äußerten und sich in ihren politischen Positionen annäherten: Werner äußerte neue Sympathien für den Zionismus, bejahte ab 1917 sogar die Gründung eines Judenstaates in Palästina im Falle eines britischen Sieges über das Osmanische Reich. Gershom hingegen begeisterte sich für die marxistische Kritik an der deutschen Kriegsgesellschaft, wie sie in der sozialistischen Jugendbewegung und der USPD geübt wurde, und erklärte sich für das Erfurter Programm der Sozialdemokratie.

Die Annäherung der Brüder endete mit der Novemberrevolution 1918: Werner Scholem nahm sie als Bestätigung, dass eine Revolution in Deutschland möglich sei und mit ihr eine Überwindung des Antisemitismus – begeistert stürzte er sich in die Tätigkeit als revolutionärer Politiker und verwarf alle Palästinapläne: Die britischen Kriegsziele sah er nicht mehr als Emanzipation, sondern als Imperialismus. Gershom hingegen, der sich seit Mai 1918 in der Schweiz zum Studium aufhielt,[8]:S. 137 konnte nichts mehr als „wohlwollende Neutralität“ für die deutsche Revolution aufbringen und konzentrierte sich wieder auf die geistige Aneignung des geistigen jüdischen Erbes.[12]

Gershom Scholem lebte in der Schweiz in engem Kontakt mit Walter Benjamin und dessen Frau Dora. Hier fasste er im Frühjahr 1919 den Entschluss, „das Zentrum meiner Studien auch äußerlich von der Mathematik auf die Judaistik zu verlegen und mich, mindestens für einige Jahre, an ein wissenschaftliches Studium der Kabbala zu machen“.[8]:S. 146 Daraus folgte, dass er seinen Studienort 1919 nach München verlegte[8]:S. 149 und dort alte Bekannte aus Berliner, Heidelberger und Jenaer Zeit wiedertraf: Else Burchardt, Käthe Ollendorf, die Noch-Ehefrau von Johannes R. Becher, Toni Halle und Gustav Steinschneider, den er während seines Militärdiensts in Allenstein kennengelernt hatte.[8]:S. 156 Er erlebte hier aber auch „den aufkommenden Nationalsozialismus an der Universität“ und empfand die politische Atmosphäre in der Stadt unerträglich.[8]:S. 172 f.

1922 wurde Scholem an der Münchener Universität mit seiner Dissertation über das Sefer ha-Bahir promoviert.[8]:S. 175 Zudem hatte er für eine mögliche Unterrichtstätigkeit in Palästina das preußische Staatsexamen in Mathematik abgelegt.[1]

Auswanderung nach Palästina

Unter anderem wegen seiner Parteinahme für den sozialistischen Bruder Werner musste Gershom Scholem per 1. März 1917[1] auf schriftliche Aufforderung den väterlichen Haushalt verlassen und in eine koscher geführte Berliner Pension umziehen, wo er zionistische Aktivisten aus Osteuropa kennenlernte. Aus diesen Einflüssen heraus nahm er im September 1923 seine Auswanderung nach Palästina (jetzt britisches Mandatsgebiet) in Angriff, eine Entscheidung für den politischen Zionismus und gegen den Versuch, als Jude in Deutschland zu leben. Bereits in den frühen 1920er Jahren kam Scholem zu der Ansicht, dass die Assimilation der Juden in Deutschland misslungen sei. Er konnte und wollte als Jude kein Deutscher bleiben. Diese Lehre zog er aus der Geschichte der Unterdrückung auch des assimilierten Judentums im 19. Jahrhundert.

In Palästina lebte er als gläubiger, aber nicht orthodoxer Jude; politisch verstand er sich als Mitglied der Linken. Hier wirkte durchaus der Einfluss seines Bruders nach, allerdings hatte sich Gershom Scholem schon im Briefwechsel während der Kriegsjahre vom Historischen Materialismus und seinem evolutionären Fortschrittsdenken distanziert.[13] Sein Sozialismus trug daher eher individualistische, libertäre und staatskritische Züge. Auch deshalb war Scholem von Anfang an um eine Verständigung zwischen Juden und Arabern bemüht. Von 1925 bis 1933 war er Mitglied von Brit Schalom, einem Verband, der die „Wiedergeburt“ des jüdischen Volkes in Palästina, aber auch eine Verständigung mit der autochthonen Bevölkerung Palästinas anstrebte. Ersteres dürfe nicht auf deren Kosten geschehen. 1931 wurde Brit Schalom offiziell vom Zionistenkongress ausgeschlossen.

Leben in Jerusalem und Erforschung der jüdischen Mystik

In Jerusalem arbeitete Scholem zunächst als Bibliothekar, nachdem er auf eine Anstellung als Lehrer verzichtet hatte. Nach der Eröffnung der Hebräischen Universität im April 1925 lehrte er dort die wissenschaftliche Erforschung der jüdischen Mystik. 1933[1] wurde für ihn eine Professur geschaffen. In den späten 1930er Jahren wurde Scholem auch zu Vorlesungen nach New York eingeladen. Daraus ging sein erstes Hauptwerk, das auf Englisch geschriebene Buch Major Trends in Jewish Mysticism (1941), hervor. Als Teilnehmer zahlreicher Eranos-Tagungen suchte er das Gespräch mit Forschern anderer religiöser Traditionen.

Nachdem die erste Ehe Scholems, mit Escha (Elsa) Burchhardt, die er im Februar 1918 in Heidelberg kennengelernt und am 5. Dezember 1923 geheiratet hatte,[14] im Sommer 1936 geschieden wurde, heiratete er am 4. Dezember desselben Jahres die Ende der 1920er Jahre nach Palästina eingewanderte Fania Freud (geboren 1909 in Butschatsch, gestorben 1999 in Jerusalem), die bei ihm studiert hatte.

Nach der Gründung des Staates Israel (1948) war Scholem ein angesehener Bürger seines Landes und mit dessen ersten Präsidenten und Premierministern befreundet. 1958 erhielt Scholem den Israel-Preis. 1962 wurde er Ehrenbürger von Jerusalem, von 1968 bis 1974 war er Präsident der Israelischen Akademie der Wissenschaften.

In diesen Jahrzehnten beschäftigte sich Scholem nicht mehr mit philosophischen Fragen. Die nach seinem Tod veröffentlichten Tagebücher nebst Aufsätzen und Entwürfen zeigen, wie ernst er in den frühen Jahren über logische und erkenntnistheoretische Fragen nachgedacht, wie tief er über die großen metaphysischen Probleme spekuliert hatte. Auch zur Psychoanalyse, einem Thema, das ihn tief beschäftigte, ohne sich je selbst einer Analyse unterzogen zu haben, wahrte er kritische Distanz. Ein weiterer Interessenbereich war die Erforschung der einstigen jüdischen Halbwelt[1] in der europäischen Diaspora.

Vor allem aber wurde Scholem zum eigentlichen Wiederentdecker der jüdischen Mystik, der Kabbala, die im Reformjudentum weitgehend vergessen war und von der Judaistik als volkstümlicher Seitenzweig des Judentums missachtet wurde. Scholem begründete die akademische Erforschung der jüdischen Mystik, der er letztendlich den größten Teil seiner Lebensarbeit widmete. Viele Abrisse zur Kabbala und allgemein zur jüdischen Mystik folgten später inhaltlich Scholems Werken. Für die Zahlenmystik, einen populären Teilbereich der Kabbala, interessierte sich Scholem jedoch ausdrücklich nicht.

Im Jahr 1970 wurde Scholem in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Für sein Lebenswerk erhielt er 1977 in Israel den Bialik-Preis. Im selben Jahr erschienen unter dem Titel Von Berlin nach Jerusalem seine Jugenderinnerungen, die in Deutschland große Aufmerksamkeit weckten. Er widmete das autobiographische Werk seinem Bruder Werner, der 1933 verhaftet und im Juli 1940 im KZ Buchenwald ermordet worden war.[15] Vergeblich hatte sich Gershom Scholem bemüht, seinen Bruder durch die Beschaffung eines Visums für Britisch-Palästina zu retten.

Wichtige Schüler und Mitarbeiter Scholems bei seiner Erforschung der kabbalistischen Literatur waren Ephraim Gottlieb[16] und Rivka Schatz Uffenheimer (1927–1992).

Verhältnis zu Deutschland

Nach dem Zweiten Weltkrieg reiste Scholem oft nach Deutschland, zuerst 1946 im Auftrag der Hebräischen Universität auf der Suche nach den von den Nationalsozialisten geraubten jüdischen Bibliotheksbeständen und Sammlungen, später häufig im Zusammenhang mit der Edition von Benjamins Gesammelten Schriften, doch auch eigener Arbeiten wegen, für die er neue Quellen in Deutschland erschloss.

Im akademischen Jahr 1981/82 war er Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin und damit dort Mitglied des ersten Jahrgangs des Kollegs.[17] Nach Scholems Auffassung war der Massenmord in Auschwitz und Buchenwald einzigartig und zugleich konsequent aus der deutschen Geschichte hervorgegangen. Der Versuch, die Juden zu vernichten, markiere eine historische Trennlinie, nach der beide Völker nicht hätten weiterleben können wie bisher – die Deutschen noch weniger als die Juden. Das „deutsch-jüdische Gespräch“ nannte er eine „Illusion“, weil „mit den Toten kein Gespräch mehr möglich ist.“[18]

„Nur im Eingedenken des Vergangenen […] kann neue Hoffnung auf Restitution der Sprache zwischen Deutschen und Juden, auf Versöhnung der Geschiedenen keimen.“[19]

Bereits im Jahr 1951 war es zum Zerwürfnis mit seinem Assistenten Jacob Taubes gekommen. Bei ihrem Streit ging es um persönliche Dinge, bald aber auch um die inhaltlichen Auseinandersetzung über die Unterschiede von christlichem und jüdischem Messianismus. Taubes, später Hochschullehrer an der Freien Universität in Westberlin, warf Scholem übertriebene Polarisierung zwischen beiden Religionen und Missachtung der jeweiligen historischen Kontexte vor. Scholem antwortete auf eine Anfrage von Taubes, der eine kritische Festschrift zu Ehren Scholems herausgeben wollte, folgendermaßen:

„Sie befinden sich, was mich angeht, in einem völligen Irrtum. Was uns seit 25 Jahren irreparabel trennt, gehört keineswegs zu den ,Eitelkeiten des akademischen Lebens', sondern sind existenzielle Entscheidungen meines Lebens (nicht des akademischen, sondern des moralischen, wenn ich mir das Wort einmal gestatten darf) . . . Aber ich möchte keinen Zweifel darüber lassen, daß ich mich an keinem Buche beteiligen werde, das sich kritisch, ehrend, oder höflich mit mir befaßt, und an dem Sie, Herr Taubes, als Herausgeber, oder als Autor teilhaben . . . In trauriger Erinnerung und guten Wünschen für Ihr Ergehen . . .[20]“

Seinem Freund und Verleger Siegfried Unseld schrieb er zur Verleihung des Goldenen Ordens Pour le Mérite durch die Bundesrepublik Deutschland:

„Ich werde dort den goldenen statt des gelben Flecks auf der Brust tragen, der nach meinem Ableben statutenmäßig an die Bundesrepublik zurückzugehen hat. Was geschieht, wenn der Orden bei Einbruch des Goldes wegen gestohlen wird, hat man mir bisher nicht mitgeteilt.[21]“

Remove ads

Auszeichnungen

- 1958 erhielt Scholem den Israel-Preis für Judaistik.

- 1967 wurde er zum auswärtigen Mitglied der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften gewählt.[22]

- 1968 wurde er Präsident der Israelischen Akademie der Wissenschaften.

- 1969 verlieh ihm die Heidelberger Akademie der Wissenschaften den Reuchlinpreis, gestiftet von der Stadt Pforzheim.

- 1969 empfing er die Yakir-Yerushalayim-Auszeichnung (Würdiger Bürger von Jerusalem).

- 1970 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt.

- 1975 wurde er Mitglied der Berliner Akademie der Künste.

- 1976 wurde er zum korrespondierenden Mitglied der British Academy gewählt.[23]

- 1977 erhielt er den Bialik-Preis für schöne Literatur und Wissenschaft des Judentums (für sein Lebenswerk).

- 1978 verlieh ihm die Yale-University die Ehrendoktorwürde für Theologie.

- 1981 erhielt er den Goldenen Orden Pour le Mérite der Bundesrepublik Deutschland.

Remove ads

Werke

- Das Buch Bahir. Ein Schriftdenkmal aus der Frühzeit der Kabbala auf Grund der kritischen Neuausgabe von Gerhard Scholem. Reihe‚ Quellen und Forschungen zur Geschichte der jüdischen Mystik‘, hrsg. von Robert Eisler, Drugulin-Verlag, Leipzig 1923. Neuausgabe Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1969; 4. Aufl. 1989, ISBN 3-534-05049-5.

- Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-518-27930-0.

- Die Geheimnisse der Schöpfung. Ein Kapitel aus dem Sohar. Schocken Verlag, Berlin 1935 (= Bücherei des Schocken Verlags 40); Neuausgabe: Insel Verlag, Frankfurt/Main 1971 (=Insel-Bücherei 949).

- Ursprung und Anfänge der Kabbala. Verlag de Gruyter, Berlin 1962.

- Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien zu Grundbegriffen der Kabbala. Rhein-Verlag, Zürich 1962.

- Zur Kabbala und ihrer Symbolik. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, ISBN 3-518-27613-1.

- Sabbatai Zwi. Der mystische Messias, übertr. von Angelika Schweikhart. Jüdischer Verlag, Frankfurt a. M. 1992, ISBN 3-633-54051-2.

- Über einige Grundbegriffe des Judentums. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970.

- The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality. Schocken Books, New York 1971.

- Judaica 1–6. Suhrkamp, Frankfurt, Bd. 1: 1968; Bd. 2: 1970; Bd. 3: 1973; Bd. 4, hrsg. von Rolf Tiedemann, 1984; Bd. 5, hrsg., aus dem Hebräischen übersetzt und mit einem Nachwort von Michael Brocke, 1992, Bd. 6, hrsg., aus dem Hebräischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Peter Schäfer in Zusammenarbeit mit Gerold Necker und Ulrike Hirschfelder, 1997.

- Walter Benjamin – die Geschichte einer Freundschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1975, ISBN 3-518-01467-6.

- Walter Benjamin und sein Engel. 14 Aufsätze und kleine Beiträge, hrsg. von Rolf Tiedemann. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-518-57634-8.

- Literatur und Rhetorik. Literatur, Kultur, Geschlecht. Kleine Reihe Bd. 15 (hrsg. von Stéphane Mosès). Böhlau Verlag, Köln 1999, ISBN 3-412-04599-3.

- Von Berlin nach Jerusalem. Jugenderinnerungen, erweiterte Fassung, aus dem Hebräischen von Michael Brocke und Andrea Schatz. Jüdischer Verlag, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-633-54086-5. Erste Auflage Frankfurt am Main, Suhrkamp 1977, Original auf Deutsch.[24] Das Buch wurde 2016 als Band 555 der Bibliothek Suhrkamp neu aufgelegt (ISBN 978-3-518-24065-6).

- Tagebücher nebst Aufsätzen und Entwürfen bis 1923, hrsg. von Karlfried Gründer und Friedrich Niewöhner. Jüdischer Verlag, Frankfurt am Main, 1. Halbbd.: 1913–1917, 1995, ISBN 3-633-54091-1; 2. Halbbd.: 1917–1923, 2000, ISBN 3-633-54139-X.

- „Es gibt ein Geheimnis in der Welt.“ Tradition und Säkularisation, hrsg. von Itta Shedletzky. Jüdischer Verlag, Frankfurt a. M. 2002, ISBN 3-633-54183-7.

- Briefe, C. H. Beck, München, Bd. 1: 1914–1947, hrsg. von Itta Shedletzky, 1994; Bd. 2: 1948–1970, hrsg. von Thomas Sparr, 1995; Bd. 3: 1971–1982, hrsg. von Itta Shedletzky, 1999.

- Briefe an Werner Kraft, hrsg. von Werner Kraft, mit einem Nachwort von Jörg Drews. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-518-03097-3.

- Betty Scholem/Gershom Scholem, Mutter und Sohn im Briefwechsel 1917–1946, hrsg. von Itta Shedletzky in Verbund mit Thomas Sparr. C. H. Beck, München 1989, ISBN 3-406-33795-3.

- „… und alles ist Kabbala.“ Gershom Scholem im Gespräch mit Jörg Drews. edition text + kritik, München 1980, ISBN 3-88377-031-0.

- Die Erforschung der Kabbala. Originaltonaufnahmen 1967, hrsg. von Thomas Knoefel und Klaus Sander. 2-CD-Set. supposé, Köln 2006, ISBN 978-3-932513-66-4.

- Ernst Jünger, Gershom Scholem: Briefwechsel 1975–1981. Mit einem Essay von Detlev Schöttker „Vielleicht kommen wir ohne Wunder nicht aus.“ Zum Briefwechsel Jünger – Scholem. In: Sinn und Form, Heft 3/2009, S. 293–308.

- Hannah Arendt und Gershom Scholem: Der Briefwechsel 1939–1964, hrsg. von Marie Luise Knott unter Mitarbeit von David Heredia; Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-633-54234-5.

- Poetica: Schriften zur Literatur, Übersetzungen und Gedichte. hrsg. von Herbert Kopp-Oberstebrink, Hannah Markus, Martin Treml und Sigrid Weigel. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2019, ISBN 3-633-54292-2

Remove ads

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

(alphabetisch)

- Scholem, Gershom. In: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren. Band 19: Sand–Stri. hrsg. vom Archiv Bibliographia Judaica. De Gruyter, Berlin u. a. 2012, ISBN 978-3-598-22699-1, S. 132–147.

- Theodor W. Adorno: Gruß an Gershom G. Scholem. Zum 70. Geburtstag. In: Adorno. Gesammelte Schriften. Bd. 20: Vermischte Schriften, Frankfurt a. M. 1986, S. 478 ff.

- Steven E. Aschheim: Scholem, Arendt, Klemperer: Intimate Chronicles in Turbulent Times. Indiana University Press, Bloomington 2001, ISBN 0-253-33891-3

- David Biale: Gershom Sholem, master of the Kabbalah. Yale University Press, New Haven 2018 (unter Nutzung von teilweise unveröffentlichten Tagebuch-Texten und Briefen)

- Saverio Campanini: A Case for Sainte-Beuve. Some Remarks on Gershom Scholem's Autobiography. In: P. Schäfer, R. Elior (edd.): Creation and Re-Creation in Jewish Thought. Festschrift in Honor of Joseph Dan on the Occasion of His 70th Birthday, Mohr Siebeck, Tübingen 2005, pp. 363–400

- Saverio Campanini: Some Notes on Gershom Scholem and Christian Kabbalah. In J. Dan (Herausgeber): Gershom Scholem in Memoriam. Jerusalem Studies in Jewish Thought, 21 (2007), S. 13–33

- Jay Howard Geller: The Scholems: A Story of the German-Jewish Bourgeoisie from Emancipation to Destruction. London: Cornell University Press, 2019, ISBN 978-1-5017-3156-3. Das Buch liegt seit 2020 auch auf Deutsch vor:

- Die Scholems. Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie, aus dem Englischen von Ruth Keen, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-633-54305-2 (als ePub: ISBN 978-3-633-76702-1).

- Jürgen Habermas: Zur historischen Gestalt Gershom Scholems. In: „Münchner Beiträge zur Jüdischen Geschichte und Kultur“, Heft 2, München 2007, auf jgk.geschichte.uni-muenchen.de

- Jürgen Habermas: Die verkleidete Tora. Rede zum 80. Geburtstag von Gershom Scholem. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäischen Denken. Ernst Klett, Stuttgart 1978, XXXII. Jg. Januar 1978, Heft 356. S. 96–104.[25]

- Jürgen Habermas: In der Geschichte das Andere der Geschichte aufspüren. Zu Gershom Scholems „Sabbatai Zwi“. In: Habermas: Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. Philosophische Essays. Frankfurt a. M. 1997, S. 73 ff.

- Ralf Hoffrogge: Utopien am Abgrund. Der Briefwechsel Werner Scholem – Gershom Scholem in den Jahren 1914–1919. In: Schreiben im Krieg – Schreiben vom Krieg. Feldpost im Zeitalter der Weltkriege. Klartext Verlag, Essen 2011, ISBN 978-3-8375-0461-3, S. 429–440

- Ralf Hoffrogge, Werner Scholem – eine politische Biographie (1895–1940), UVK Verlag, Konstanz 2014

- Eric Jacobson: Metaphysics of the Profane. The Political Theology of Walter Benjamin and Gershom Scholem. Columbia University Press, New York 2003, ISBN 0-231-12657-3

- Herbert Kopp-Oberstebrink: Scholem, Gershom. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 23, Duncker & Humblot, Berlin 2007, ISBN 978-3-428-11204-3, S. 442–444 (Digitalisat).

- G. Necker, E. Morlok, M. Morgenstern (Herausgeber): Gershom Scholem in Deutschland. Seelenverwandtschaft und Sprachlosigkeit. Tübingen 2014

- George Prochnik: Stranger in a Strange Land: Searching for Gershom Scholem and Jerusalem. London: Granta, 2016

- Peter Schäfer und Gary Smith (Herausgeber): Gershom Scholem. Zwischen den Disziplinen. Mit Beiträgen von Amos Funkenstein, Joseph Dan, R. J. Zwi Werblowsky [u. a.], Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1995, ISBN 3-518-11989-3

- Markus Malo: Behauptete Subjektivität. Eine Skizze zur deutschsprachigen jüdischen Autobiographie im 20. Jh. Reihe Conditio Judaica, 74. Niemeyer, Tübingen 2009

- Stéphane Mosès und Sigrid Weigel (Hrsg.): Gershom Scholem. Literatur und Rhetorik. Mit Beiträgen von Moshe Idel, Pierre Bouretz, Thomas Macho [u. a.], Böhlau, Köln 2000, ISBN 3-412-04599-3

- Rolf Tiedemann: Erinnerung an Scholem. In: Frankfurter Adorno Blätter V, München 1998, S. 196 ff.

- Daniel Weidner: Gershom Scholem – Politisches, esoterisches und historiographisches Schreiben. Wilhelm Fink, München 2003, ISBN 978-3-7705-3754-9

- Mirjam Triendl-Zadoff: Unter Brüdern – Gershom und Werner Scholem. Von den Utopien der Jugend zum jüdischen Alltag zwischen den Kriegen. In: Münchner Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur. Band 1, Heft 2, 2007, S. 56–66

- Noam Zadoff: Von Berlin nach Jerusalem und zurück. Gershom Scholem zwischen Israel und Deutschland. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2020, ISBN 978-3-525-57035-7

Remove ads

Weblinks

- Literatur von und über Gershom Scholem im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Gershom Scholem in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Shaul Magid: Gershom Scholem. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Nathanael Riemer: Gershom Scholem, Eine Biographie, bei: Fachschaft Judaistik Universität Köln

- Wider den Mythos vom deutsch-jüdischen Gespräch, ein offener Brief von Scholem (PDF; 18 kB)

- Saverio Campanini, Parva Scholemiana, in „Materia Giudaica“ X,2 (2005), pp. 413–441. (PDF-Datei; 2,10 MB)

- Gedenktafel für Gershom Scholem in Jena

- Kurzbiografie und Rezensionen zu Werken von Gershom Scholem bei Perlentaucher

- Scholems „Überlegungen zur Wissenschaft vom Judentum.“ von Andrea Übelhack; Gershom Scholems Essay und die Jüdische Geschichtsschreibung

- Gershom Scholem: Die Erforschung der Kabbala Originaltonaufnahmen 1967, In: Internet Archive

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads