Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Hunnenrede

historische Rede von Kaiser Wilhelm II. in Bremerhaven Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die „Hunnenrede“ hielt Kaiser Wilhelm II. am 27. Juli 1900 in Bremerhaven anlässlich der Verabschiedung des deutschen Ostasiatischen Expeditionskorps (China-Expedition) zur Niederschlagung des Boxeraufstandes im Kaiserreich China. Weltweite Bedeutung gewann sie wegen ihrer drastischen Aussagen. Aus der Rede leitet sich der Ethnophaulismus „the huns“ (die Hunnen) für Deutsche ab, der erstmals in der Propaganda im Ersten Weltkrieg von der Entente gegen Deutschland verwendet wurde.

Remove ads

Historischer Hintergrund

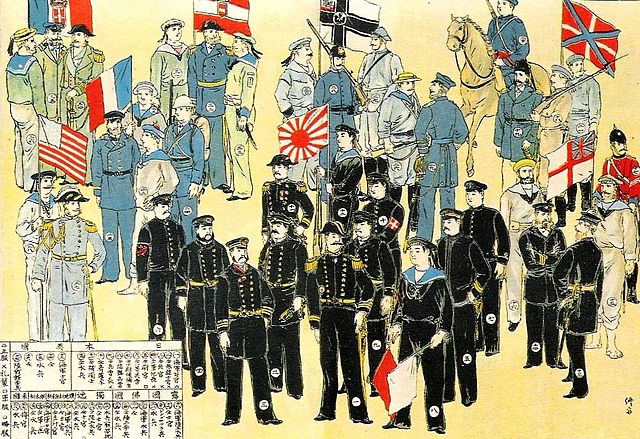

Im Frühjahr 1900 gipfelten Angriffe der Boxerbewegung gegen Ausländer und chinesische Christen in einer Belagerung des Gesandtschaftsviertels in Peking. Am 18. Juni wurde der deutsche Gesandte Clemens von Ketteler dort auf offener Straße erschossen. Der Versuch britischer Truppen, das Gesandtschaftsviertel zu entsetzen, schlug fehl, woraufhin eine Koalition von acht ausländischen Mächten – Japan, USA und sechs europäische Staaten – ein Expeditionskorps für eine Intervention nach China entsandte. Bei der Verabschiedung eines Teils der zu diesem Expeditionskorps gehörenden deutschen Truppen am 27. Juli in Bremerhaven hielt Wilhelm II. seine berüchtigte Hunnenrede. Sie war nur eine von mehreren Reden, die der Kaiser anlässlich der Ausschiffung der Truppen hielt.[1]

Remove ads

Inhalt der Rede

Der Text der Rede ist in mehreren leicht voneinander abweichenden Variationen überliefert. Die zentrale, berüchtigte Passage lautete:

„Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen! Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, daß es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!“[2]

Remove ads

Überlieferung und Versionen

Zusammenfassung

Kontext

Der Kaiser sprach zu Soldaten des III.Seebatallions, die auf der westlichen Kaje des Kaiserhafens I angetreten waren. Als Gäste waren u.a der Staatssekretär des Auswärtigen der Reichsregierung, Bernhard von Bülow, der Senator der Freien Hansestadt Bremen, Karl Stadtländer und der Generaldirektor des Norddeutschen Lloyd, Heinrich Wiegand, zugegen. Ihre sofortigen Versuche, per Nachrichtensperre die Verbreitung der Rede zu verhindern waren erfolglos (Wiegand berichtete darüber in seinen Lebenserinnerungen).[3] Die Rede wurde von Wilhelm II. frei gehalten;[4] ein Manuskript ist nicht überliefert und existierte vielleicht gar nicht. Noch am selben Tag kamen mehrere Textversionen in Umlauf:[5][6]

- Wolffs Telegraphisches Bureau (W.T.B.) verbreitete eine Zusammenfassung in indirekter Rede, außerdem den (angeblichen) Wortlaut.[7]

- Der Deutsche Reichsanzeiger veröffentlichte am 28. Juli einen Redetext und gab dabei den Bericht von W. T. B. als Quelle an. In diesem Text fehlt der Verweis auf die Hunnen. Demnach sagte der Kaiser „Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht“ in einem Kontext, der auch als Aussage über das Verhalten des Gegners verstanden werden kann.

- Der Staatssekretär des Auswärtigen, wenig später Reichskanzler, Bernhard von Bülow, autorisierte wenige Stunden später eine Variante, diesmal in wörtlicher Rede, die die inkriminierenden Passagen nicht enthielt: Der Verweis auf die Hunnen und die Aufforderung „Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht“ fehlt. Diese Fassung stammt vermutlich von einem Redakteur des Berliner Lokal-Anzeigers, an der von Bülow nur unbedeutende Korrekturen vornahm.[8] Indem Bülow diese „harmlose“ Variante der kaiserlichen Worte autorisierte, versuchte er zu vertuschen, zu welch brutalem und (völker)rechtswidrigen Vorgehen[9] der Kaiser und Oberbefehlshaber die deutschen Truppen aufgefordert hatte. Von dritter Seite wurde diese Variante noch weiter entschärft und der kritische Satz in „Pardon wird euch nicht gegeben“ umgeändert.

- Über die verschiedenen Fassungen wurde schon seinerzeit diskutiert und spekuliert:

„Die Feststellung des Wortlautes der Kaiserrede machte diesmal besondere Schwierigkeiten. Die Rede wurde in zwei einander theilweise ausschließenden Versionen gemeldet; die schärfere Fassung wurde vom officiösen Telegraphenbureau erst in früher Morgenstunde ausgegeben, obwohl sie schon gestern Nachmittags durch Privatdepeschen hier bekannt war und begreiflicherweise stärkstes Aufsehen erregte. Mehrere Morgenblätter, die nur die mildere Version bringen, erklären es für unmöglich, daß der Kaiser jene anderen, schärferen Wendungen gebraucht haben könnte. Andere begnügen sich mit dem uncommentirten Abdruck, wieder andere äußern schwere Sorgen. Der ‚Vorwärts‘ leistet sich eine typographische Merkwürdigkeit; er bringt an der Spitze des Blattes die entscheidende Stelle ‚Kein Pardon‘ etc. in den größten Buchstaben über alle drei Spalten hinweg und unterstrichen, ohne weiteres Begleitwort. […] Verschiedentlich begegnet man dem Versuche, die Worte ‚Pardon wird nicht gegeben‘ dahin auszulegen, daß der Kaiser damit die chinesische Kampfweise habe charakterisiren wollen, daß er die Barbarei des Gegners kennzeichnen wollte, der die Loyalität und Ritterlichkeit im Kriege mißachte. Dies sei darum anzunehmen, weil der Kaiser solche Weisungen nicht gleichzeitig mit der Charakteristik des Christenthums und der Cultur gegeben haben könne.“

– Neues Wiener Tagblatt vom 28. Juli 1900[10]

- Eine Reihe von Journalisten norddeutscher Zeitungen waren anwesend, unter ihnen Josef Ditzen und ein Mitarbeiter von W.T.B., und stenografierten das gesprochene Wort mit. Abgesehen von kleineren Hör-, Aufzeichnungs- oder Setzfehlern geben diese Mitschriften einen übereinstimmenden Wortlaut wieder, der heute als das authentische, vom Kaiser gesprochene Wort gilt. Damit kam das unmittelbare „gesprochene Wort“ des Kaisers in breiten Umlauf.

Remove ads

Interpretation

Zusammenfassung

Kontext

Wilhelm II. forderte in seiner Hunnenrede die deutschen Truppen zu einem rücksichtslosen Rachefeldzug in China auf und meinte das auch so. Hierfür gibt es weitere Indizien. So stiftete der Kaiser zur gleichen Zeit für mehrere Truppentransporter das nach seinem Entwurf von dem Maler Hermann Knackfuß ausgeführte Bild Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter, eine Allegorie auf die Verteidigung Europas unter deutscher Führung gegen die angebliche „Gelbe Gefahr“.[11] In mindestens einem Fall versah Wilhelm das Bild zusätzlich mit den Aufschriften „Pardon wird nicht gegeben“ oder „Kein Pardon“.

Wilhelm II. fühlte sich zu dieser Aufforderung berechtigt, besonders nach der Ermordung des deutschen Gesandten in China, Klemens Freiherr von Ketteler, am 20. Juni 1900 in Peking. Dass er damit gegen internationales Recht verstoßen haben könnte, beachtete er nicht. Er bewegte sich voll im Duktus des Kolonialkrieges, der dem Gegner keinerlei Rechtsposition zugestand.[12] Die bereits 1899 vom Deutschen Reich unterzeichnete Haager Landkriegsordnung ächtet ausdrücklich die Aufforderung, im Krieg kein Pardon zu geben. Allerdings war unter den Zeitgenossen umstritten, ob dieses Abkommen auf China anwendbar sei, denn China hatte zwar an der Haager Friedenskonferenz teilgenommen, gehörte jedoch nicht zu den Unterzeichnern der Landkriegsordnung. Ein Teil der moralischen Entrüstung des Kaisers geht möglicherweise auch auf die Mitte Juli zunächst in der britischen Daily Mail und später in der deutschen und internationalen Presse verbreitete, mit grausigen Details ausgeschmückte Falschmeldung zurück, das Pekinger Gesandtschaftsviertel sei erstürmt und ausnahmslos alle Ausländer seien umgebracht worden.[13]

Politiker und Journalisten in anderen europäischen Staaten, die sich an der Niederschlagung des Boxeraufstandes beteiligten, riefen ebenfalls zur Rache für die Ermordung westlicher Ausländer in China auf, etwa The Times in London.[14] In einer damals weit verbreiteten kolonialen Attitüde waren sie empört, dass ein als zu kolonisieren betrachtetes Land es wagte, den sich überlegen fühlenden Europäern – zunächst relativ erfolgreich – Widerstand entgegenzusetzen. Allerdings ging niemand in seiner Ausdrucksweise so weit wie der deutsche Kaiser. Mit seiner drastischen Rhetorik trug er dazu bei, dass der internationale Militäreinsatz in China tatsächlich mit äußerster Grausamkeit geführt wurde – wobei es allerdings nicht allein die deutschen Truppen waren, die kein Pardon gaben.

Die Peinlichkeit der Ausführungen des Kaisers spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass in alle Redensammlungen des Kaisers bis in die Mitte der 1970er Jahre ausschließlich die „entschärften“ Varianten der Rede aufgenommen wurden.[15]

Remove ads

Reaktionen und Folgen

Zusammenfassung

Kontext

Unmittelbare Folgen

Die nach China abgehenden Soldaten nahmen den Kaiser wörtlich. So berichtet der Kavallerist Heinrich Haslinde in seinem Tagebuch:[16]

„[Der Kaiser] hielt eine zündende Ansprache an uns, von der ich mir aber nur folgende Worte gemerkt habe: ‚Gefangene werden nicht gemacht, Pardon wird keinem Chinesen gegeben, der Euch in die Hände fällt.‘“

Soldaten brachten mit Kreide an Eisenbahnwagen, die sie an die Küste transportierten, Aufschriften an wie „Wehe Euch, Zöpfe!“, „Li-Hung-Tschang, Du ahnst es nicht!“, „Rache ist süß!“, „Pardon wird nicht gegeben!“.[17]

Mit der Hunnenrede stieß Wilhelm II. im In- und Ausland auf Zustimmung, aber auch auf Kritik. Dabei wurde der Vergleich mit den Hunnen auch in Deutschland als Metapher für die grausame Kriegsführung herangezogen. In deutschen Zeitungen abgedruckte Soldatenbriefe, die über Ausschreitungen während des Einsatzes in China berichteten, wurden als „Hunnenbriefe“ bezeichnet. Und der Reichstagsabgeordnete Friedrich Naumann erhielt wegen seiner Verteidigung der Militärintervention in China den Spitznamen „Hunnenpastor“. Der freisinnige Abgeordnete Eugen Richter verurteilte dagegen am 20. November 1900 im Reichstag das Vorgehen der deutschen Truppen in China, das durch die Bemerkungen des Kaisers angestachelt worden war.[18] In dieser Reichstagsrede wird auch deutlich, dass die entscheidende Passage der kaiserlichen Rede durch die Bremerhavener Presseberichte allgemein bekannt war, ebenso der Vertuschungsversuch des Reichskanzlers.[19] In gleichem Sinn wie Eugen Richter hatte in der Reichstagssitzung vom 19. November 1900 der Abgeordnete August Bebel kritisiert, dass der Kaiser durch seine Rache-Rhetorik zu einem Krieg aufgerufen habe.[20]

In der Realität war das Verhalten der deutschen Truppen während der Intervention in China nicht besser oder schlechter als das von Truppenteilen der anderen beteiligten Nationen. Alle beteiligten Mächte machten sich nach heutigem Verständnis schwerer Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen schuldig. Die Hunnenrede ist allerdings insofern bemerkenswert, als in ihr ein Staatsoberhaupt seine Soldaten in aller Öffentlichkeit zu solchem Verhalten auffordert.[21]

Spätfolgen

Große Wirkung entfaltete die „Hunnenrede“ während des Ersten Weltkriegs, als britische Kriegspropaganda die „Hunnen“-Metapher aufgriff und als Synonym für die Deutschen und ihr als barbarisch bezeichnetes Verhalten verwendete. In Großbritannien prägte die Rede den Begriff The huns für die Deutschen. Von Großbritannien requirierte deutsche Handelsdampfer wurden als „Hunnendampfer“ bezeichnet.

Remove ads

Tonaufnahme

Eine Anfang des 20. Jahrhunderts aufgenommene Phonographenwalze mit der leicht gekürzten zweiten Fassung der Rede wurde 2012 rekonstruiert.[22] Die Walze wurde von Norman Bruderhofer digitalisiert.[23] Ob es sich beim Sprecher der Wachswalze jedoch tatsächlich um Wilhelm II. handelt, ist offen. Ein vom Bayerischen Landeskriminalamt durchgeführter Stimmvergleich konnte die Echtheit nicht eindeutig bestätigen. Laut Experten spräche aber mehr dafür als dagegen, da es unüberhörbare Ähnlichkeiten mit einer von Wilhelm II. besprochenen Edison-Wachswalze aus dem Jahr 1905 gibt.[22]

Remove ads

Literatur

- Ralph Erbar: Kein Pardon! Die „Hunnenrede“ Wilhelms II. und ihre Geschichte. In: Politische Reden. Deutschland im 20. Jahrhundert. Westermann, Braunschweig 2007, S. 14–17 (Praxis Geschichte. Jg. 20, H. 6, 2007, ISSN 0933-5374).

- Thoralf Klein: Die Hunnenrede (1900). In: Jürgen Zimmerer (Hrsg.): Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte. Frankfurt 2013, ISBN 978-3-593-39811-2, S. 164–176 (mit umfangreicher Bibliographie).

- Susanne Kuß, Bernd Martin (Hrsg.): Das Deutsche Reich und der Boxeraufstand. Iudicium-Verlag, München 2002, ISBN 3-89129-781-5 (Erfurter Reihe zur Geschichte Asiens 2) (u. a. mit einem Faksimile der offiziellen, von Bülow redigierten Version).

- Johannes Penzler (Hrsg.): Die Reden Kaiser Wilhelms II. Bd. 2: 1896–1900. Leipzig o. J.

- Bernd Sösemann: Die sog. Hunnenrede Wilhelms II. Textkritische und interpretatorische Bemerkungen zur Ansprache des Kaisers vom 27. Juli 1900 in Bremerhaven. In: Historische Zeitschrift 222, 1976, ISSN 0018-2613, S. 342–358 (mit der maßgeblichen Textversion).

- Ernst Johann (Hrsg.): Reden des Kaisers. Ansprachen, Predigten und Trinksprüche Wilhelms II. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1977, ISBN 3-423-02906-4 (enthält sechzig Texte mit Kommentaren und einer ausführlichen Einleitung).

- Jörn Brinkhues: Kaiser Wilhelm II., Bremen und der Norddeutsche Lloyd. Die „Lebenserinnerungen“ des NDL-Direktors Heinrich Wiegand. Selbstverlag des Staatsarchivs Bremen, Bremen 2017, ISBN 978-3-925729-79-9.

Remove ads

Weblinks

Wikisource: Hunnenrede – (Gibt nur die durch von Bülow „entschärfte“ Variante wieder)

- Hunnenrede, geschichtsbuch.hamburg.de

- Abbildung von Knackfuß’ Federlithographie „Völker Europas wahret Eure heiligsten Güter“, 1895 Deutsches Historisches Museum

- Rainer Schmitz: Sensationelle Tonaufnahme: Spricht da Kaiser Wilhelm II.? einestages, 13. November 2012

Einzelnachweise

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads