Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Ladino

romanische Sprache der sephardischen Juden Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Ladino (in hebräischer Schrift לאדינו), auch Djudeo-Espanyol (גֿודֿיאו-איספאנייול) und Djudezmo (גֿודֿיזמו), eingedeutscht Judäo-Spanisch (auch Judenspanisch, Jüdischspanisch), ist eine romanische Sprache der sephardischen Juden.[1] Gelegentlich, insbesondere im Volksmund, werden weitere Bezeichnungen verwendet, darunter Spanyol, eingedeutscht Spaniolisch, und Djidió. Die heute in Israel offiziell verwendete Sprachbezeichnung ist „Ladino“, die jedoch nicht unumstritten ist.[2][3][4]

Ladino hat sich im Laufe von Jahrhunderten aus verschiedenen Varietäten der iberoromanischen Sprachen, insbesondere dem Kastilischen, unter dem Einfluss mehrerer Kontaktsprachen herausgebildet. Als jüdische Sprache weist Ladino insbesondere im Wortschatz Einflüsse des Hebräischen und Aramäischen auf, aber auch der Sprachen der Siedlungsgebiete der sephardischen Juden, Arabisch, Türkisch, Italienisch, Griechisch und Slawisch. Auch Entlehnungen aus dem Französischen, das in vielen Ländern des Mittelmeerraumes als Bildungssprache und internationales Kommunikationsmittel diente, sind häufig. In der Phonetik des Ladino fällt insbesondere die Aussprache /dʒ/ oder /ʒ/ für die im modernen Spanisch als Kehllaut gesprochenen j und g sowie /s/ oder /z/ für den im Spanischen z (oder mitunter c) geschriebenen Lispellaut auf. Des Weiteren tendiert Ladino weniger als Spanisch dazu, die stimmhaften Laute /b/, /d/, /g/ als Frikativ zu realisieren.

Das Verhältnis zwischen Ladino und den Sepharden war in kulturgeschichtlicher und soziolinguistischer Hinsicht vergleichbar mit dem von Jiddisch und den Aschkenasim.

Remove ads

Die verschiedenen Sprachbezeichnungen

Zusammenfassung

Kontext

Die Bezeichnung der hier zu behandelnden Sprache ist nicht einheitlich. Welche Bezeichnung verwendet wird, ist zum Teil geografisch bedingt. Manche Forscher sehen im Fehlen eines einheitlichen Namens ein Indiz dafür, dass die Sprache kein hohes Ansehen genossen hat und „ihre Sprecher sie gewissermaßen […] als Jargon qualifizieren“.[5]

Ladino

Der Begriff Ladino wird häufig, insbesondere in Israel, als Bezeichnung für eine romanische Sprache der sephardischen Juden verwendet, bezeichnet jedoch in seinem ursprünglichen Sinn nur die im Mittelalter praktizierte Interlinearübersetzung der hebräischen Bibel, von Haggada und Siddur in ein Romanisch der Iberischen Halbinsel. Demnach war Ladino eine künstlich geschaffene Schriftsprache, die im Prozess des Übersetzens aus dem Hebräischen entstand[6] und als einzigen Zweck hatte, die Lektüre religiöser Schriften zu erleichtern, nicht jedoch als Volkssprache zu dienen.[7] In diesem Sinne ist Ladino nicht mit dem gesprochenen und später auch geschriebenen und gedruckten Romanisch der Sepharden identisch.

Der Grund zur Anfertigung solcher Wort-für-Wort-Übersetzungen aus dem Hebräischen in eine andere Sprache ist das im 5. Buch Mose (Deuteronomium) formulierte Gebot, den Wortlaut der als göttlich offenbart geltenden biblischen Texte nicht zu verändern.[8] Auch die Übersetzung, so nahm man an, sollte demzufolge dem hebräischen Original möglichst nahe stehen und dessen Besonderheiten verdeutlichen. Daher setzte sich die Übersetzung ins Ladino oft über Regeln der spanischen Grammatik, etwa im Satzbau, zugunsten der hebräischen hinweg. Es wird davon ausgegangen, dass Ladino im 13. Jahrhundert geschaffen wurde, um Übersetzungen für Juden anzufertigen, die das Hebräische nur unzureichend beherrschten.[9][10] Ein berühmtes Werk dieses Genres ist die von Gracia Nasi in Auftrag gegebene, 1553 von Abraham Usque gedruckte Bibel von Ferrara.[11] In der Linguistik wird für Sprachen wie Ladino die Bezeichnung Calque-Sprache („durchgepauste Sprache“) verwendet.[12][13] Im Laufe der Jahrhunderte beeinflusste das kontinuierliche Studium der Ladino-Texte in einem gewissen Maße auch das gesprochene Romanisch der Sepharden, verschmolz aber nie damit.[14] Daher wird für diese in der Wissenschaft wie im Volksmund oft eine Bezeichnung wie djudeo-espanyol gewählt (siehe weiter unten).

Ladino ist nicht mit dem Ladinischen der Alpenregion zu verwechseln, das ebenfalls eine romanische Sprache und damit lateinischen Ursprungs ist. Das Wort Ladino geht in der Bezeichnung beider Sprachen auf das lateinische Wort latinus („latinisch“, „lateinisch“) zurück. Die Bezeichnung ladino in Bezug auf die oben beschriebene Interlinear-Übersetzung hebt deren Sprachform terminologisch vor allem vom Hebräischen ab – den Bibeltext auf Hebräisch von dem in seiner „latinisierten“, d. h. der romanischen Volkssprache angenäherten Übersetzung. Erst später wird der Begriff Ladino gebraucht, um das ursprünglich iberische Romanisch, das Juden in andere Länder mitnahmen (zur sephardischen Diaspora siehe unten), von anderen Volkssprachen wie Spanisch, Portugiesisch etc. als eigenständige Sprache zu unterscheiden.

Djudeo-Espanyol (Judäo-Spanisch, Judenspanisch, Jüdischspanisch)

Für viele Sprachhistoriker ist Judäo-Spanisch, Judenspanisch, Jüdischspanisch oder fremdsprachlich Jud(a)eo-Spanish, Judéo-Espagnol etc. sowie auf Ladino Djudeo-Espanyol der angemessene Begriff zur Bezeichnung der romanischen Sprache der Sepharden, da er sowohl auf die historische Grundlage dieser Sprache als auch auf ihre Sprecher verweist.[15] In wissenschaftlichen Darstellungen ist es die am häufigsten verwendete Bezeichnung. Auch in Israel wird sie öfter verwendet.

Djudezmo und Djidió

Djudezmo ist vom spanischen Wort judaísmo abgeleitet, das eine von den nichtjüdischen Nachbarn der Sepharden gebrauchte Bezeichnung für die Gesamtheit ihrer jüdischen Gebräuche einschließlich ihrer Sprache war. Inzwischen taucht Djudezmo auch in sprachwissenschaftlichen Schriften vor allem US-amerikanischer und jüdischer Forscher auf. Verbreitet war diese Bezeichnung traditionell in Bulgarien, Mazedonien und Teilen Griechenlands und Rumäniens.[16] In der Türkei war eine ähnliche Bezeichnung, djidió, üblich, die vom spanischen Wort judío („Jude“, „jüdisch“) abgeleitet ist.[16]

Espanyol und Spanyol (Spaniolisch)

Vor allem in der Türkei war diese Bezeichnung dort verbreitet, wo djidió kaum oder nicht gebräuchlich war. In der Form spanyol war sie die meistgebrauchte Bezeichnung für Ladino in den jüdischen Gemeinden Palästinas. Die dortigen Juden sprachen vorwiegend Ladino und Arabisch,[17] bevor die Einwanderung aus Mittel- und Osteuropa Jiddisch (vorübergehend) und Hebräisch (dauerhaft) zu den vorherrschenden Alltagsidiomen der Juden Palästinas machte. Die auf -it endenden Formen espanyolit, spanyolit sind die von espanyol bzw. spanyol abgeleiteten hebräischen Bezeichnungen.

Sefaradí und Sefardí (Sephardisch)

Dieser auf das hebräische Wort für Iberien oder Spanien (Sepharad) zurückgehende Terminus ist keine Bezeichnung der Sprache seitens der Sprecher selbst und wird in der Regel verwendet, um Sepharden und ihr Brauchtum (mitunter auch ihre Sprache) von dem anderer ethnischer Untergruppen des jüdischen Volkes zu unterscheiden, etwa von den Aschkenasen.[17][18] Verallgemeinernd umfasst er manchmal auch die Misrachim, orientalische Juden, die nicht spanischen Ursprungs sind und nicht Ladino sprechen, deren Siedlungsräume sich jedoch mit denen der Sepharden überschnitten.

Haketía und Hakitiya (Westliches Judenspanisch)

Als Bezeichnung der Sprache der sephardischen Juden wurde der aus dem Arabischen abgeleitete Terminus ausschließlich in Nordmarokko verwendet. Haketía ist ein eigener Dialekt des Ladino, der wesentliche Unterschiede zum Ladino des östlichen Mittelmeerraums aufweist. Daher ist Haketía kein Synonym der oben angeführten Bezeichnungen.[19] Der Begriff ist vom arabischen ḥekāiat (Sprechen, Erzählung) abgeleitet.[20] Die Sprachwissenschaft verwendet statt „Haketía“ auch die Bezeichnung „westliches Judenspanisch“.

Remove ads

Geschichte und Verbreitung

Zusammenfassung

Kontext

Die Juden und ihre Sprachen auf der Iberischen Halbinsel bis 1492

Historiker gehen davon aus, dass sich Juden bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. auf der Iberischen Halbinsel ansiedelten, vor allem in den Hafenstädten der Mittelmeerküste. Das älteste dokumentarische Zeugnis ist indes ein ins 2. Jahrhundert n. Chr. datierter jüdischer Grabstein. Aus schriftlichen Quellen ist bekannt, dass im 4. Jahrhundert n. Chr. der Anteil der jüdischen Bevölkerung auf der Halbinsel beträchtlich gewesen sein soll.[21] Wie die heidnische und christliche Bevölkerung wurde sie unter dem Einfluss der römischen Herrschaft romanisiert und begann die aus dem Latein entstehenden romanischen Volkssprachen zu sprechen. Dieser Prozess setzte sich nach der Ausdehnung des Westgotenreiches auf die Iberische Halbinsel (nach 418) fort.

Nach dem Beginn der Maurenherrschaft im frühen 8. Jahrhundert setzte die Überformung der iberischen Kulturen durch die arabisch-islamische Kultur ein. Eine für das Judentum glanzvolle Zeit waren das 10. und 11. Jahrhundert unter dem Kalifat von Córdoba, das so genannte Goldene Zeitalter von Al-Andalus. Auf Arabisch und Hebräisch entwickelte sich ein umfangreiches jüdisch-spanisches Schrifttum (von Gelehrten wie Schmuel ha-Nagid, Moses ibn Esra, Solomon ibn Gabirol, Jehuda ha-Levi und Maimonides), während das Romanische als Schrift- und Kultursprache noch keine Rolle spielte.

Die Ankunft der Almoraviden (1086–1147), die die Konversion zum Islam erzwangen, bewirkte die Flucht vieler Juden aus den muslimischen Gebieten. Diese ließen sich nun hauptsächlich in den nördlich gelegenen christlich regierten Königreichen Kastilien-León, Aragón und Navarra nieder. Mit fortschreitender Reconquista befand sich Mitte des 13. Jahrhunderts nach fast einem halben Jahrtausend muslimischer Dominanz die gesamte Iberische Halbinsel außer dem Emirat von Granada unter der Herrschaft christlicher Fürsten. Diese räumten ihren jüdischen Untertanen und deren Gemeinden Privilegien ein, für die sie besondere Abgaben und Steuern verlangten.[22] Als Blütezeit des Judentums in Kastilien-León und Aragón gilt namentlich die Regierungszeit von Alfons dem Weisen und Jakob dem Eroberer (13. Jahrhundert).[23] In dieser Zeit trugen Juden an der seit dem 12. Jahrhundert tätigen Übersetzerschule von Toledo zum Kulturtransfer zwischen der arabischen und der über das Arabische tradierten griechisch-antiken Gelehrsamkeit einerseits und der romanisch-lateinischen andererseits bei. Zunächst fertigte bei der Übersetzung wissenschaftlicher, philosophischer und religiöser Schriften ein des Arabischen mächtiger Jude oder Mozaraber nach der arabischen Vorlage einen romanischen Text an, der als Zwischenstufe für die Übersetzung ins Lateinische diente. Mozarabisch und Kastilisch waren in diesem Vorgang Mittlersprachen. In der alfonsinischen Periode im 13. Jahrhundert war im Regelfall nicht mehr Latein die Zielsprache, sondern die Volkssprache Kastilisch, die den jüdischen Gelehrten offensichtlich nicht minder geläufig war als den nicht-jüdischen. Inwieweit sich in dieser Phase das von Juden – gesprochene – Kastilisch, Katalanisch etc. von dem der christlichen Bevölkerungsmehrheit unterschied, ist nicht gesichert feststellbar. Sehr wahrscheinlich gebrauchten Juden in bestimmten Bereichen, insbesondere in Bezug auf spezifisch jüdische Sitten und Gebräuche (Familie, Essen, Kleidung, Kultus, Rechtswesen und Selbstverwaltung), auch Begriffe, die dem Hebräischen entlehnt waren und die die nicht-jüdische Bevölkerung nicht verwendete, ohne dass sich dieses „Judenspanisch“, „Judenkatalanisch“ etc. bereits als eigenständige Sprache definieren ließ.

Die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts einsetzende antijüdische Propaganda gipfelte im Jahr 1391 in Sevilla in ersten Tätlichkeiten gegen die jüdische Gemeinde, die sich schnell über die Stadt hinaus ausbreiteten. In drei Monaten wurden etwa 50.000 der schätzungsweise 300.000 Juden der Iberischen Halbinsel getötet, ganze Gemeinden vernichtet. Daraufhin ließen sich viele Juden taufen oder wurden zwangsgetauft. Die Getauften wurden als Neuchristen, Conversos und Marranen bezeichnet und standen unter einem gesteigerten Assimilationsdruck, der auch in sprachlicher Hinsicht gewirkt haben dürfte. Die nunmehr meist nur noch in Landstädten bestehenden jüdischen Gemeinden verarmten.[24]

Erzwungene Auswanderung und Entstehen des Ladino in der Diaspora

Am 31. März 1492 erließen die Katholischen Könige, Isabella von Kastilien und Ferdinand II. von Aragón, zum Abschluss der Reconquista, anlässlich der vollständigen Eroberung der muslimisch beherrschten Teile der Iberischen Halbinsel und deren Eingliederung in die christlichen Königreiche, das Alhambra-Dekret. Es enthielt den Befehl zur Ausweisung derjenigen Juden aus Kastilien-León und Aragón, die sich nicht innerhalb von vier Monaten taufen ließen. Wie viele Juden daraufhin auswanderten, lässt sich nicht genau beziffern; man schätzt ihre Zahl auf insgesamt 90.000 bis 400.000.[25] Etwa 40.000 fanden zunächst Aufnahme im benachbarten Königreich Portugal; andere zogen ostwärts, die meisten ins Osmanische Reich.

Hier gewährte Sultan Bayezid II., der über die Türkei, Griechenland, die Balkanländer, die Levante bis zu den heiligen Städten des Islams auf der Arabischen Halbinsel sowie über Teile Nordafrikas herrschte, den Vertriebenen Asyl, um die Entwicklung seines Reiches in Handel, Wissenschaft und Technik zu fördern. Bayezid soll gesagt haben: „Wie töricht sind die spanischen Könige, dass sie ihre besten Bürger ausweisen und ihren ärgsten Feinden überlassen.“[26] Die Neuankömmlinge waren dankbar und stellten ihr Können und Wissen in den Dienst der neuen Heimat.[27] Namentlich hier, in den Ländern am östlichen Mittelmeer, entwickelten sich in den folgenden Generationen das mittelalterliche Kastilisch, Katalanisch etc. der Flüchtlinge zu einer neuen spezifisch jüdischen Volkssprache, dem Ladino, die von der Sprachentwicklung auf der Iberischen Halbinsel abgeschnitten war und den dort stattfindenden Sprachwandel nicht mitvollzog (vgl. insbesondere die lautlichen Unterschiede zwischen Spanisch und Ladino). Die unter den sephardischen Juden zahlenmäßig am stärksten vertretene Varietät, das Kastilische, setzte sich in diesem Amalgamisierungsprozess (etwa gegenüber Katalanisch) durch.

Etliche der nach dem Ausweisungsedikt von 1492 in Spanien verbliebenen, zum Christentum konvertierten Juden und ihre Nachfahren wurden später Opfer der Inquisition, da man ihnen nachwies oder unterstellte, heimlich am Judentum festzuhalten. Daher dürften die meisten Neuchristen nicht nur in ihrer Lebensweise, sondern auch in sprachlicher Hinsicht peinlich darauf bedacht gewesen sein, nicht als Juden aufzufallen; typische Judaismen werden in ihrem Kastilisch oder Katalanisch zumindest in der Öffentlichkeit nicht vorgekommen sein. Dennoch führte die ständige Bedrohung durch die Inquisition schließlich dazu, dass sich auch viele aus dieser Gruppe eine neue Heimat suchten, um fern der Iberischen Halbinsel in Sicherheit leben und zum jüdischen Glauben zurückkehren zu können.[28] In die Länder ihres Exils (Holland, Norddeutschland, Frankreich, England) brachten sie das Spanisch ihrer Zeit mit, das seine mittelalterlichen Züge abgelegt und bereits die moderne spanische Lautung angenommen hatte.

Eine ähnliche Wende wie in Spanien nahm Ende des 15. Jahrhunderts die Geschichte der Juden in Portugal, die im Mittelalter weitgehend unbehelligt ein ruhiges Leben geführt hatten. Auch hier verfügte der König nun die Ausweisung (1496), und viele der portugiesischen sowie der aus Spanien zugewanderten Juden, die nicht zur Konversion bereit waren, verließen das Land, während die anderen zunächst Christen wurden und blieben. Erst das Massaker von Lissabon, dem 1506 mindestens 2000 Neuchristen zum Opfer fielen, und die 1539 eingerichtete Inquisition bewirkten, dass auch die meisten in Portugal lebenden Neuchristen flüchteten.[29] Auch sie gingen überwiegend nach Nordwesteuropa und konnten dort zunächst am Spanischen und Portugiesischen als innerjüdische Alltagssprachen festhalten.

Andere aus Spanien Flüchtende hatten sich nach dem Alhambra-Edikt nach Marokko oder Italien orientiert. Im Norden Marokkos bildeten sie nur eine Minderheit gegenüber der ansässigen arabisch- und berbersprachigen jüdischen Bevölkerung, dennoch konnte sich ihr Romanisch als eigenständige Umgangssprache bis ins 19. Jahrhundert behaupten. Das marokkanische Ladino, das lexikalisch stark vom Arabischen beeinflusst wurde, ist unter dem Namen Haketía bekannt. Dagegen gaben die nach Italien geflüchteten Sepharden ihre Sprache bald zugunsten des eng verwandten Italienisch auf.

Auch die nordwärts Migrierten gingen binnen weniger Generationen zum Gebrauch der neuen Umgebungssprachen (Deutsch, Niederländisch etc.) über, und Spanisch und Portugiesisch verschwanden aus ihrem Alltag und ihren Gemeindebüchern.

Im Jahr 1924 wurde das spanische Ausweisungsdekret von 1492 aufgehoben. Heute existieren wieder jüdische Gemeinden in Spanien,[30] doch spielt in diesen Ladino keine Rolle. Nur am östlichen Mittelmeer ist es noch gelegentlich zu hören, am häufigsten in Israel.

Der sprachliche Ursprung des Ladino

Ob Juden bereits auf der Iberischen Halbinsel eine im umfassenden Sinne eigene Varietät ihrer romanischen Umgebungssprachen verwendeten, ist nicht bezeugt, doch darf aufgrund der Existenz jüdischer Varietäten anderer Sprachen in anderen Ländern angenommen werden, dass sie einen jüdischen Soziolekt der Umgebungssprache entwickelten, der ihre Sprache von der der Nicht-Juden in einem gewissen Umfang unterscheidbar machte. Einige Abweichungen im Wortschatz weisen darauf hin. Demnach hätte es jüdisch-kastilische, jüdisch-aragonesische, jüdisch-katalanische und jüdisch-portugiesische Mundarten gegeben, die sich geringfügig von den Mundarten der christlichen und muslimischen Bevölkerung unterschieden. „Der Tatsache, dass das Judenspanische des Osmanischen Reiches und das Haketía [in Marokko] z. T. gemeinsame Neuerungen haben [… und zudem in beiden Regionen] der gemeinsame Verlust einiger [spanischer] Wörter [feststellbar ist, …] ist bisher zu wenig Beachtung geschenkt worden“, betont der Romanist Gabinskij.[31] Oft dienten zur Beschreibung des religiösen Lebens hebräische und aramäische Wörter, sodass sich mindestens in diesem Lebensbereich der jüdische Sprachgebrauch von dem der übrigen Bevölkerung unterschied. Auch die kommunale und juristische Selbstständigkeit der jüdischen Gemeinden dürfte der Ausbildung eines spezifisch jüdischen Vokabulars förderlich gewesen sein.[32]

Beispiele sprachlicher Besonderheiten des Spanischen (eigentlich des Kastilischen) der Juden vor 1492:

- Eigene Formen bzw. Arabismen zur Vermeidung christlich konnotierter Begriffe:

das Wort Dios (Gott), das durch das auslautende -s wie ein Plural klingt, wandelte sich im streng monotheistischen Sinne des Judentums zu Dio; das Wort domingo (Sonntag) wurde wegen seines spezifisch christlichen Hintergrundes nicht verwendet; an seine Stelle trat alhad, das auf arabisch الأحد al-ahad (der Erste; der erste Wochentag) zurückgeht.

- Hebraismen im ethischen Bereich:

mazal (Stern, Schicksalsstern, Schicksal); kavod (Ehre, Herrlichkeit); mamzer (Bastard).

- Bedeutungswandel romanischer Wörter:

Das Verb meldar von lat. meletare (sich üben, etwas sorgfältig betreiben) bezog sich zunächst nur auf das Studium religiöser Texte; auf Ladino weitete sich die Bedeutung zu lesen, lernen.

- Über die üblichen kastilischen Entlehnungen aus dem Arabischen hinausgehende arabische Lehnwörter:

adefina (begraben); alarze (Zeder).

- Wortbildung auf der Basis hebräischer Wörter mit spanischen Vor- und Nachsilben:

enheremar (mit dem Bann belegen) von hebr. herem (Bann).

- Hebräische Pluralbildung einiger romanischer Wörter:

ladroním neben ladrones (Diebe).

- Weitere romanische Wörter mit hebräischer Endung:

haraganud von span. haragán (Faulheit)[33]

Das heutige Ladino bildete sich erst nach 1492 in den Ländern am östlichen Mittelmeer und in Nordafrika, nachdem die Verbindung der dort lebenden Exilanten zu ihren Ursprungsländern auf der Iberischen Halbinsel abgerissen war.[34] Nach der Vertreibung der Juden entwickelte sich das Jüdisch-Kastilische, die von den meisten sephardischen Juden gesprochene romanische Varietät, zu einer selbstständigen Sprache, die die anderen jüdisch-iberischen Varietäten aufsog. In der Sprachwissenschaft herrscht heute die Ansicht vor, dass es sich bei Ladino um eine selbstständige, d. h. nicht mehr spanische Fortsetzung der spanischen Sprache vom Ende des 15. Jahrhunderts handele.[35] Sie weise eine größere Nähe zum mittelalterlichen Spanisch auf als das moderne Spanisch, das eine andere Entwicklung nahm.[36]

Verbreitung des Ladino

Schon vor der Ankunft der Sepharden im Osmanischen Reich lebten dort Juden, vor allem griechischsprachige Romanioten sowie einige Jiddisch sprechende Aschkenasen. In den arabischen Gebieten sprachen die Juden Arabisch. Die nun hinzukommenden Flüchtlinge sprachen verschiedene iberoromanische Varietäten, insbesondere Kastilisch, Katalanisch und Aragonesisch; später gelangten auch Portugiesisch sprechende Sepharden ins Osmanische Reich.[37]

Eine politische Grundlage des Osmanischen Reiches war das Millet-System, d. h. die Bevölkerung lebte in eigenständigen überwiegend nach ihrer Konfession definierten Gemeinschaften, den Millet-Gemeinden. Der osmanische Staat verstand sich nicht als homogenisierend angelegter Nationalstaat, sondern war ein multiethnischer „Vielvölkerstaat“, der den Gemeinden gegen bestimmte Leistungen (Steuern) den Schutz von Leben und Besitz sowie die freie Religionsausübung garantierte und ihnen die selbstständige Gemeindeorganisation gestattete.[38] Das Millet-System sorgte dafür, dass die Minderheiten ihre kulturellen und sprachlichen Besonderheiten weitgehend bewahrten. Eine Assimilation an das Türkentum fand überwiegend nicht statt. Das galt für die jüdische Minderheit ebenso wie, bis zur Verbreitung des Nationalstaatsgedankens seit dem 19. Jahrhundert, für die christlichen Minderheiten (vgl. Griechische Revolution). Diese Abgrenzung und die dadurch geförderte Konzentration in einem eigenen sozialen Milieu mit eigenen kulturellen Institutionen führte bei den Sepharden zur kollektiven Identitätsbildung; ein starker sozialer Zusammenhalt sorgte für ein ungehindertes und freies Gemeindeleben, innerhalb dessen sich Bräuche, Traditionen, Sprache und Religion entfalten konnten.[39]

Dass sich die Neuankömmlinge sprachlich vor allem in den Hauptzentren des Osmanischen Reiches, Konstantinopel (Istanbul) und Saloniki (Thessaloniki), gegenüber anderssprachigen jüdischen Gruppen durchsetzten, lag nicht nur an ihrer zahlenmäßigen, sondern auch an ihrer kulturellen Überlegenheit. Aufgrund der starken Stellung der Sepharden in Handwerk und Handel kam ihrer Sprache im 16. Jahrhundert sogar eine wichtige Rolle als Kommunikationsmittel zwischen verschiedensprachigen (nicht-jüdischen) ethnischen Gruppen im östlichen Mittelmeerraum zu, beispielsweise als Handelssprache.

Im 19. und 20. Jahrhundert verteidigte Ladino noch lange Zeit seine Position nicht nur als Sprache des Alltags, sondern wurde auch Sprache jüdischen Unterrichts, jüdischer Literatur und Presse, als das in Westeuropa entwickelte nationalstaatliche Gedankengut auf das Osmanische Reich einzuwirken begann und sich somit auch hier einzelne Bevölkerungsgruppen, auch viele Juden, als nationale Minderheiten formierten.[40] Ladino wurde in dieser Zeit gleichsam zur Nationalsprache der osmanischen Sepharden.

Dank der oben genannten Besonderheiten der osmanischen Minderheitenpolitik hatte sich Ladino vom 16. bis zum 19. Jahrhundert stabil gehalten. Dazu trugen die einträglichen wirtschaftlichen Bedingungen jüdischer Handwerker und Kaufleute bei, ebenso die Sephardisierung der Mehrheit der übrigen im Osmanischen Reich lebenden Juden, sodass innerhalb der jüdischen Bevölkerung des Reiches alsbald eine kulturelle Homogenität auf religiöser und sprachlicher Grundlage herrschte, die von der ungehinderten Verbindung zwischen den Gemeinden innerhalb des großen Staatsgefüges gestützt wurde. Wesentliche Faktoren waren zudem der Gemeinschaftssinn der Sepharden, die Solidarität der Bewohner der jüdischen Viertel untereinander sowie deren beschränkte Kontakte zur Außenwelt mit einer Spezialisierung der jüdischen Bevölkerung auf wenige Erwerbszweige.[41]

Nördliche Diaspora ohne Ladino: Amsterdam, Bordeaux, London, Emden, Hamburg

Bemerkenswert ist, dass das Spanische und Portugiesische der in den Jahrhunderten nach 1492 von der Iberischen Halbinsel auswandernden Marranen (Conversos) keine wesentlichen Unterschiede zur jeweiligen Sprachform der Iberischen Halbinsel entwickelten. Der Übergang von der mittelalterlichen zur modernen Sprache hatte sich dort bereits vollzogen, sodass die typische Lautung des Ladino, die es vom modernen Kastilisch unterscheidet, in dieser Auswanderergruppe nicht feststellbar ist. So gelangten in die Niederlande vom 17. Jahrhundert an Marranen, die dort nach der Annahme des Glaubens ihrer jüdischen Vorväter[42] in ihren Gemeindeakten bereits das moderne Spanisch und Portugiesisch verwendeten. Ebenso ist feststellbar, dass sich die nach Nordeuropa Geflüchteten bald an die jeweilige Landessprache anpassten und das Romanische erheblicn früher aufgaben als die Sepharden im östlichen Mittelmeerraum und Nordafrika. Untersuchungen aus den jüdischen Gemeinden Hamburgs belegen, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität romanischer Schriftstücke von Generation zu Generation nachließ, bis man ganz zum Deutschen überging.[43]

Rückgang des Ladino im Mittelmeerraum im 19./20. Jahrhundert

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts änderte sich die geistige, wirtschaftliche und politische Verfassung des Osmanischen Reiches und leitete den allmählichen Rückgang des Ladino ein. Wesentliche Faktoren waren die Industrialisierung und der damit einhergehende Niedergang auch des jüdischen Handwerks sowie das Entstehen einer neuen bürgerlichen Schicht, die sich nicht mehr primär ethnisch-religiös, sondern national (im Sinne der sie umgebenden Bevölkerungsmehrheit) definierte und ihr überkommenes kulturelles Erbe teilweise aufgab.[41]

Insbesondere das Edikt von Gülhane aus dem Jahr 1839 bedeutete eine Wende für die osmanische Gesellschaft. Die Reformen (Tanzimat) beabsichtigten eine Modernisierung des Landes, als deren wichtigste Voraussetzung die Stärkung der Zentralmacht angesehen wurde. Frankreich als Muster eines erfolgreichen zentralisierten Nationalstaats diente als Vorbild. Die Neuausrichtung veränderte nicht nur den Staatsaufbau, sondern auch die Bildungs- und Sprachenpolitik. Die Religionsgemeinschaften, die den verschiedenen Bevölkerungsgruppen bisher als Identifikationsstifter dienten, mussten hinter die zentralen Institutionen des Staates zurücktreten.[44]

Einige Bevölkerungsgruppen entwickelten in dieser Zeit eigene nationale Konzepte, die zur Loslösung vom türkisch dominierten Osmanischen Reich führen sollten, und bildeten eigene Staaten: Griechenland 1830 mit Ausnahme von Saloniki, das erst 1913 griechisch wurde, sowie Serbien 1867 und Bulgarien, Sarajevo und Rumänien 1878. Die Unabhängigkeit dieser Gebiete veränderte die Lebenswelt der Sepharden nachhaltig, denn nun gehörten die einst in einem großen Reich zusammengefassten Gemeinden verschiedenen Staaten an und waren mit deren Minderheitenpolitik konfrontiert. Die Grenzen zwischen den neuen Staaten bildeten zudem ein Hindernis für den freien Warenaustausch, der eine wesentliche Grundlage der Prosperität der osmanisch-jüdischen Gemeinden gewesen war. Nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurde der Unterricht in allen Ländern in der jeweiligen Nationalsprache verpflichtend, und Juden assimilierten sich an die neue Mehrheitssprache.[41]

Durch diese Entwicklungen, begleitet vom Rückgang traditioneller Lebensformen, wurde Ladino seit Beginn des 20. Jahrhunderts vielfach zugunsten von Türkisch, Griechisch, Bulgarisch, Serbokroatisch aufgegeben.[45] So gaben in den Volkszählungen in der Türkei 1935 und 1955 fast 72 % der befragten Juden Ladino als ihre Muttersprache an, wohingegen sich bei der Volkszählung von 1965 nur noch rund 32 % als Muttersprachler bezeichneten und 18 % Ladino als Zweitsprache nannten. Zudem hatte sich der Gebrauch von Ladino vom öffentlichen in den privaten Bereich zurückgezogen.[46]

In Nordafrika vollzog sich seit dem Kontakt mit der spanischen Kolonialmacht ab 1860 eine rasche Angleichung von Ladino an das iberische Spanisch. Die als Haketía bezeichnete Varietät, die sich seit dem 18. Jahrhundert von der südosteuropäischen Varietät entfernt hatte, verschwand schneller als letztere, und die jüdische Bevölkerung des Maghrebs assimilierte sich an die Kolonialsprachen, insbesondere das Französische, sodass die Masseneinwanderung maghrebinischer Juden nach Israel nach 1948 keine Stärkung der dortigen ladinosprechenden Minderheit bewirkte, sondern für einige Jahrzehnte Französisch zu einer wichtigen Umgangssprache im Judenstaat machte.[47]

Zum Verlust des Ladino trug insbesondere auch die deutsche Invasion im Zweiten Weltkrieg bei. In den besetzten Ländern wurde die jüdische Bevölkerung verfolgt und ermordet, vor allem in Griechenland und Jugoslawien. In Städten wie Saloniki, dessen 56.000 jüdische Einwohner die größte sephardische Gemeinde Europas bildeten, leben heute nur noch wenige Sepharden.[48]

Die Rolle der Alliance Israélite Universelle (AIU)

Einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Ladino, d. h. letztlich auf seinen Niedergang, hatte die 1860 in Paris gegründete Alliance Israélite Universelle. Die Gründer der AIU wollten weltweit die Emanzipation ihrer jüdischen Brüder und Schwestern gegenüber der muslimischen bzw. christlichen Bevölkerungsmehrheit fördern und sich für die Rechte der Juden einsetzen. Als wichtigstes Mittel zur Verbesserung und Konsolidierung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellung der Juden wurde eine moderne westliche Bildung angesehen.[49] Aufgrund des großen Einflusses Frankreichs auf die osmanische Führungsschicht wurden dem Engagement der AIU vom osmanischen Staat kaum bürokratische Hindernisse entgegengestellt. 1910 waren bereits 116 Schulen der AIU im Osmanischen Reich und Marokko tätig. Da in den Schulen der AIU die Verbreitung der französischen Sprache und Kultur eine wichtige Rolle spielte, wurden große Teile des Unterrichts auf Französisch abgehalten. Einerseits leistete die AIU damit einen erheblichen Beitrag zur Bildung der Sepharden, andererseits verdrängte sie Ladino in den familiären Bereich. Französisch wurde zur bevorzugten Sprache der Gebildeten, Ladino hingegen sank zum wenig geachteten Jargon herab, der eher zur Folklore wurde, aber kaum noch den Anspruch auf den Status einer sephardischen Nationalsprache erheben konnte.[50]

Zwischen 1920 und 1930 wurden die in der Türkei und Griechenland errichteten AIU-Schulen verstaatlicht, und der jüdische Einfluss im Bildungswesen ging zurück.[51] Erforderlich wurde die sprachliche Assimilation der jüdischen Jugend an die Nationalsprachen Türkisch und Griechisch.

Heutige Situation und drohender Sprachtod

Eine spanische Erhebung von 1922 bezifferte für Saloniki 80.000 Hispanophone (gemeint sind Ladinosprachige), 24.000 für Belgrad, 30.000 für Bukarest, 10.000 für Kairo, 6.000 für Alexandria und 50.000 für Bulgarien. Doch vermutlich seien diese Zahlen zu optimistisch angesetzt, schreibt Armin Hetzer 2001 in seinem Lehrbuch Sephardisch.[52] Eine Schätzung von 1966 besagte, dass es weltweit 360.000 Ladinosprecher gebe, davon 300.000 in Israel, 20.000 in der Türkei, 15.000 in den USA und 5.000 in Griechenland.[53] 2012 schätzte Michael Studemund-Halévy in einem Interview mit der Tageszeitung taz[54], dass es weltweit nur noch rund 25.000 Sprecher gebe. In der Türkei lebten demzufolge 22.000 Sepharden, von denen aber nur 600 bis 800 Ladino sprachen. In Bulgarien seien von 3.000 Sepharden noch 250 bis 300 Ladinosprecher. In Serbien habe es zu diesem Zeitpunkt noch zwei Sprecher, in Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Griechenland nur noch wenige gegeben. Hingegen bestünden größere Sprechergruppen in Paris, London, den USA und Israel. Unter Berücksichtigung der Werte von 1966 dürfte sich die Sprecherzahl in Israel heute auf etwa 20.000 fast ausschließlich ältere Personen belaufen. Studemund-Halévy vermutet, dass in der nächsten Generation Ladino ausgestorben und nur noch Erinnerung sein wird.[55]

Daneben gibt es optimistischere Schätzungen. So ging der Linguist Jacques Leclerc 2005 von ca. 110.000 Sprechern aus, von denen ca. 100.000 in Israel leben sollen. Dennoch ist in Israel, wo nach allen Schätzungen heute die größte Sprechergruppe lebt, der Gebrauch von Ladino wie auch anderer jüdischer Sprachen (außer dem Hebräischen) völlig in den informellen privaten Bereich zurückgedrängt; Amts- und Bildungssprache ist Hebräisch, und Ladino wird an Schulen nicht gelehrt. Die meisten Sprecher dürften inzwischen weit über 60 Jahre alt sein, auch in ihrem Alltag dominiert Hebräisch, und die Weitergabe umfassender Ladino-Kenntnisse an jüngere Generationen hat kaum stattgefunden.

Trotz des starken Rückgangs der Sprecherzahl[56] werden Bemühungen unternommen, die jüdischspanische Sprache und Kultur zu dokumentieren und in einem gewissen Maße lebendig zu erhalten.[57] Ein Problem beim Zugang der meisten Ladinosprecher zu schriftlichen Medien in Ladino ist jedoch das Fehlen von systematisch erworbenen Schreib- und Lesekenntnissen in dieser Sprache.

Erwähnenswert sind zwei ausschließlich in Ladino gehaltene Periodika: El Amaneser erscheint monatlich in Istanbul und wird vom Sentro de Investigasiones sovre la Kultura Sefardi Otomana-Turka herausgegeben. Die Zeitschrift Aki Yerushalayim erschien zwischen 1980 und 2017 mehrmals jährlich in gedruckter Form in Jerusalem und veröffentlicht seither noch mindestens einmal im Jahr eine neue Online-Ausgabe.[58] In New York bemüht sich die Foundation for the Advancement of Sephardic Studies and Culture um die Ladinokultur, und in Lateinamerika existieren sephardische Gemeinden, zu deren Mitgliedern Ladinokundige zählen. Die Gemeinde von Buenos Aires gibt monatlich eine Zeitschrift auf Spanisch und Ladino heraus. Der staatliche israelische Hörfunk sendet wöchentlich ein einstündiges Programm in Ladino.[59]

Spezielle Unterrichtsprogramme zum Studium von Ladino bieten zurzeit drei Universitäten in Israel an. Außerdem gibt es – einmalig in Europa – am Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) in Paris Bachelor- und Masterstudiengänge, die das Studium der jüdischspanischen Sprache und Literatur mit dem anderer jüdischer oder mediterraner Kulturen kombinieren.[60] Daneben gibt es Ladinokurse an Hochschulen in Marseille und Frankfurt am Main[61] im Rahmen des Faches Hebraistik bzw. Judaistik, ferner in Hamburg, Tübingen und Basel im Rahmen der Romanistik sowie in Madrid und den USA. In Deutschland forschte zwischen 1981 und 2007 der Lehrstuhlinhaber für Romanistik Winfried Busse an der FU Berlin schwerpunktmäßig über Ladino. Seit 2023 ist die Judaistikprofessur für neuere jüdische Kultur- und Sozialgeschichte an der Universität zu Köln mit Matthias Lehmann[62] besetzt, zu dessen Forschungsfeldern das mediterrane und sephardische Judentum gehört; das Lehrangebot enthält im Wahlpflichtbereich künftig Lektürekurse über Textquellen in Ladino.[63][64]

Remove ads

Dialekte

Zusammenfassung

Kontext

Bedingt durch das ausgedehnte Verbreitungsgebiet haben sich verschiedene Dialekte entwickelt. Die Dialekte des Balkans (orientalisches Judenspanisch) sind u. a. vom Türkischen und Griechischen, die nordafrikanischen Dialekte (westliches Judenspanisch oder Haketía) vom Arabischen beeinflusst.

Orientalische Dialekte

Das orientalische Judenspanische unterteilt sich in eine südliche und eine nördliche Varietät, die nördliche wiederum in eine nordwestliche (ehemaliges Jugoslawien) und eine nordöstliche (Rumänien und Bulgarien außer dem Küstenstreifen). Die südliche Gruppe umfasst den südlichen Balkan einschließlich Saloniki und Istanbul sowie die ganze Türkei und das östliche Bulgarien. Saloniki bildet mit seinem Hinterland eine gesonderte Dialektzone.[65]

Westliche Dialekte (Haketía)

Das westliche Judenspanisch wurde vor allem auf lexikalischer Ebene vom Arabischen beeinflusst. Im Wortschatz finden sich die größten Unterschiede zum orientalischen Judenspanisch. Kaum Einfluss hatte das Arabische auf die grammatischen Strukturen.[66]

Grundsätzlich stand das westliche Judenspanisch der spanischen Standardsprache näher, da Spanier in verschiedenen Städten an der Küste Nordafrikas lebten (Ceuta, Melilla, Oran, Tanger, Asilah, Larache) und Spanien 1860 den Norden Marokkos eroberte und fortan als Kolonie verwaltete. Vor allem Letzteres beeinflusste den Status des Judenspanischen in diesem Gebiet. Je höher eine Person auf der sozialen Leiter stieg, desto weniger nutzte sie typisch judenspanische Ausdrücke; die Arabismen wurden sogar fast ganz aufgegeben. Vor allem junge Menschen sprachen nur noch in der Familie oder der Gemeinde Haketía. So näherte sich das Judenspanische Marokkos seit dem 19. Jahrhundert rasch dem Standardspanischen an.[67]

Das Ansehen der Haketía begann sich erst in den 1980er Jahren in Israel zu verändern. Dadurch, dass nun auch die kulturelle und ethnische Vielfalt des jüdischen Volkes als bereichernd erkannt wurde, wurde Haketía erstmals wieder als autonome Sprache und wertvolles Kulturgut begriffen.[68]

Remove ads

Ladino im Buch- und Zeitungsdruck

Zusammenfassung

Kontext

Ursprünglich wurde Ladino mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Als Druckschriften dienten sowohl die sogenannte Raschi-Schrift als auch die traditionelle Quadratschrift. Der Raschi-Druck erschien immer ohne Vokalmarkierungen, die Quadratschrift hingegen diente hauptsächlich der Darstellung von Überschriften und religiösen Texten und war meist mit masoretischen Vokalzeichen versehen. Diese beiden Schreibformen wurden hauptsächlich in den großen Verlagsorten, Saloniki und Konstantinopel, verwendet, während die Mehrheit der sephardischen marokkanischen Literatur in der handschriftlichen Variante der Raschi-Schrift, dem solitreo- oder soletero-Stil (auch letra de carta, letras españolas oder Judezmo genannt), erschien. Bereits seit dem 16. Jahrhundert gab es auch einige in lateinischen Buchstaben gedruckte Texte.[16]

Trotz verschiedener regionaler Mundarten des Ladino wurden in Raschi-Schrift gedruckte Bücher und Zeitschriften im gesamten Sprachraum des Ladino im Osmanischen Reich mühelos verstanden.[69]

Die Modernisierung und gesellschaftlichen Umbrüche im Osmanischen Reich beeinflussten auch das Leben der sephardischen Juden. Der Wunsch, sich an die moderne Gesellschaft anzupassen, förderte die Auseinandersetzung mit der jüdisch-spanischen Kultur. In diesem Zusammenhang diskutierte man in den Zeitungen ab Ende des 19. Jahrhunderts auch über Status und Zustand von Ladino. Seine Schreibung entwickelte sich zu einem zentralen Thema in den Debatten sephardischer Intellektueller, befördert durch die AIU und die nach der Gründung der Republik Türkei (1923) durchgesetzte Schreibung des Türkischen in lateinischen Buchstaben. Hintergrund der Diskussion waren zudem das geringe Ansehen von Ladino, das Fehlen einheitlicher linguistischer Normen sowie der Fakt, dass Ladino eine romanische Sprache war, was die Verwendung der lateinischen Schrift nahelegte. Luzero de la Paciencia von Turnu Severin in Rumänien war die erste ladinosprachige Zeitung, die von 1887 an die lateinische Schrift verwendete. Die in Istanbul publizierte Zeitschrift Şalom wurde von ihrer Gründung im Jahr 1947 an in lateinischen Lettern gedruckt.[70]

Ziel der Debatte war es, eine Orthografie in lateinischer Schrift zu entwickeln, die der Phonetik von Ladino Rechnung trug. Redakteure verschiedener Zeitungen erarbeiteten neue Grafien, die noch heute nebeneinander bestehen. Die bekanntesten sind die der Zeitschriften Aki Yerushalayim (Israel) und Şalom (Türkei), die des Dictionnaire du judéo-espagnol von Joseph Nehama (Madrid 1977) und die am Französischen orientierte Grafie der Association Vidas Largas (Frankreich). Da lange Zeit keine einheitlichen, stabilen Normen galten und keine Sprachakademie bestand, die feste Regeln hätte aufstellen und durchsetzen können, existieren bis heute verschiedene orthografische Systeme, die sich oft an den Umgebungssprachen der jüdischen Gemeinden orientieren.[71] So schreibt sich das Wort noche je nach Ort und Medium noche (Aki Yerushalayim), notche (Vidas Largas) und noçe (Şalom).[72] Nach 1992 habe es acht Jahre gebraucht, „bis sich die Sepharden nach heißen Diskussionen auf eine annähernd einheitliche und vor allem systematische Schreibung ihrer Sprache geeinigt haben, indem sie sich dem Vorbild der von Moshe Shaul herausgegebenen Zeitschrift Aki Yerushalayim anschlossen“, stellen Busse/Kohring 2011 fest. „Es gibt noch keine normgebenden Instanzen, aber die Absicht ist schon auf dem besten Wege der Realisierung.“[73]

Remove ads

Charakteristika des Ladino

Zusammenfassung

Kontext

Ladino ist eine iberoromanische Sprache und mit dem heutigen Spanisch so eng verwandt, dass die gegenseitige Verständigung in der Regel leicht möglich ist. Syntax, Phonologie, Morphologie und Lexik basieren in vielerlei Hinsicht auf dem Kastilischen des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts. Katalanische, portugiesische und andere romanische Varietäten der Iberischen Halbinsel wirkten ebenfalls an der Entstehung von Ladino mit, doch weitgehend assimilierten sich jüdische Gruppen aus diesen Sprachgebieten an den Orten ihres Exils an das Kastilische, sodass die Basis von Ladino kastilisch ist. Hinzu kommen eigene Innovationen des Ladino und eine Vielzahl von Elementen und Lehnwörtern aus den Umgebungssprachen.[74] Unterschiede zwischen dem Judäo-Spanischen und dem Spanischen waren etwa ab Beginn des 17. Jahrhunderts erkennbar.[75]

|

|

|

Ladino wird in der Regel ohne Akzente geschrieben. Dies betrifft vor allem die Schreibung nach Aki Yerushalayim. Ausnahmen werden sporadisch in Fällen gemacht, wo man die Stelle der Betonung auf eine andere Silbe zu verlegen geneigt sein könnte.[76]

Alphabet

Die Verwendung des lateinischen Alphabets zur Schreibung von Ladino nach den Regeln der Zeitschrift Aki Yerushalayim:

Phonetik

Die Vokale sind wie im Spanischen a, e, i, o, u. Unterschiede zum heutigen Spanisch fallen besonders in der Diphthongierung auf.

- jsp. pueder – span. poder 'können'

- jsp. buendad – span. bondad 'Güte'

- jsp. adientro – span. adentro 'innen, hinein'

- jsp. vierbo – span. verbo 'Verb'

- jsp. kero – span. quiero 'ich möchte'

- jsp. penso – span. pienso 'ich denke'.[79]

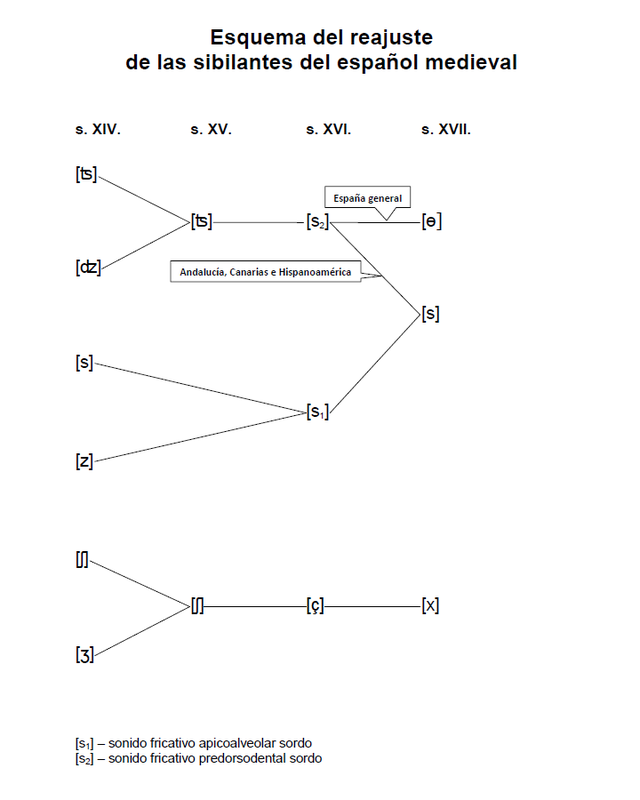

Im Konsonantensystem ist auffällig, dass Ladino nicht die kastilische Desonorisierung, spanisch reajuste de las sibilantes del idioma español durchmachte, welche erst nach der Ausweisung der sephardischen Juden gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Spanien stattfand. So behielten Wörter wie abajo, mujer oder gente, die im heutigen Spanisch mit dem velaren [x] ausgesprochen werden, auf Ladino die altspanische palatale Aussprache von [ʃ], [ʒ] und [dʒ] bei. Auf Ladino wird der Laut [ʃ] normalerweise mit -sh- geschrieben:

- jsp. abasho – span. abajo 'unten'

- jsp. deshar – span. dejar 'lassen'

- jsp. pasharo – span. pájaro 'Vogel'

- jsp. bushkar – span. buscar 'suchen'.[80]

Ein Relikt aus dem Altspanischen ist das anlautende f- wie in fierro (span. hierro 'Eisen' oder ferir (span. herir 'verletzen, beschädigen')), jedoch ist diese Bewahrung nicht allgemein Ladino, sondern regional begrenzt. Ebenfalls bewahrt blieb die Opposition /b/ (okklusiv) und /v/ (frikativ, Realisierung regional unterschiedlich [v] oder [β]), die im Neuspanischen homophon sind.[81]

Neuerungen im phonetischen Bereich von Ladino sind folgende:

- Übergang von nue- zu mue-: jsp. muevo – span. nuevo 'neu'; jsp. muez – span. nuez 'Nuss'

- Übergang von sue- zu eshue-, esfue-: jsp. es.huenyo – span. sueño 'Traum, Schlaf'

- Übergang von -iu- zu -iv-: jsp. sivdad – span. ciudad 'Stadt'; jsp. bivda – span. viuda 'Witwe'

- Yeísmo: jsp. yamar – span. llamar 'rufen'; jsp. maraviya – span. maravilla 'das Herrliche'

- Wegfall von [j] nach -i- oder -e-: jsp. amario – span. amarillo 'gelb'; jsp. akeo – span. aquello 'jenes'

- Metathese -rd- zu -dr-: jsp. vedre – span. verde 'grün'; jsp. tadre – span. tarde 'spät'.[74][82]

Morphologie

Die Morphologie von Ladino stimmt mit dem heutigen Standardspanisch größtenteils überein. Einige wesentliche Unterschiede sind:

- anderes Genus einiger Substantive: jsp. la azeta – span. el aceite 'das Öl'; jsp. la onor – span. el honor 'die Ehre'; jsp. la tema – span. el tema 'das Thema'; jsp. la idioma – span. el idioma 'die Sprache'

- Genusmarkierung der Substantive – -o, -a statt -e: jsp. la klasa – span. la clase 'die Klasse'; jsp. la fraza – span. la frase 'der Satz'; jsp. la katastrofa – span. la catástrofe 'die Katastrophe'; jsp. el atako – span. el ataque 'der Angriff'

- Adjektive erhalten meist eine Genusmarkierung im Feminin: una situasion paradoksala, la revista kulturala

- das Perfekt (span. preterito perfecto) existiert auf Ladino nicht

- die zusammengesetzte Vergangenheit (pasado kompozado) wird mit tener als Hilfsverb gebildet

- im Präteritum (pasado semple) ist die 1. Ps.Sg.+Pl. der Verben der a-Konjugation auf -i, -imos: (f)avlar, (f)avli, (f)avlimos (span. hablar, hablé, hablamos).[83][84]

Beispiele der regelmäßigen Verbkonjugation:

Präsens:

Präteritum:

Syntax

Grundsätzlich entspricht die Syntax von Ladino der spanischen, also der SVO-Wortstellung, Pronomina und Numeralia stehen vor dem Beziehungswort, Adjektive und Genitivattribute stehen nach dem Beziehungswort.[87] Typischste Innovation von Laino sind die balkanischen Konstruktionen mit dem Konjunktiv anstatt mit dem Infinitiv:

- jsp. Ke ke aga? – span. ¿Qué quiere(s) que haga? 'Was soll ich tun?', jsp. kale ke aga – span. tengo que hacer 'ich muss tun'.[88]

Lexik

Ein bedeutender Teil aus dem Grundwortschatz des Spanischen des 15. Jahrhunderts, der sich auch in Spanien bis heute gut erhalten hat, wurde bewahrt. Dadurch ist eine Kommunikation zwischen Sprechern beider Sprachen recht problemlos möglich. Dabei ist für Spanisch Sprechende das Verstehen einfacher, da im Judenspanischen oft bloß ein oder zwei aus einer größeren Anzahl von Synonymen erhalten sind.

- span. nunca und jamás 'nie' – jsp. nur nunka

- span. empezar, comenzar und principiar 'anfangen' – jsp. nur empesar und prisipiar[89]

Es gibt etliche Wörter auf Ladino, die sich in ihrer Bedeutung stark von der modernen spanischen Sprache unterscheiden:

- atravesar jsp. 'sich übergeben' – span. 'etwas durchmessen, durchqueren'

- boda jsp. 'Feiertag' – span. 'Hochzeit'

- sakudir jsp. 'reinigen' – span. sacudir 'durchrütteln, schütteln'.[90]

Andererseits sind bei zahlreichen Wörtern Bedeutungen aus dem Altspanischen erhalten geblieben, die die moderne spanische Sprache nicht mehr kennt:

- afeitar jsp. 'in Ordnung bringen' – span. 'rasieren'.[91]

Noch zahlreicher sind die Wörter, die nicht nur der Bedeutung, sondern auch der Form nach aus dem Altspanischen erhalten blieben:

- jsp. agora – span. ahora 'nun'

- jsp. estonses – span. entonces 'dann'

- jsp. solombra – span. sombra 'Schatten'.[92]

Innovationen, die typische Elemente des Spanischen nutzen, finden sich im Bereich der Wortbildung:

- Ableitungen auf -edad: jsp. derechedad, djustedad – span. justicia 'Gerechtigkeit'; jsp. provedad – span. pobreza 'Armut'

- Ableitungen auf -és: jsp. chikés – span. infancia, niñez 'Kindheit'; jsp. muchachés – span. juventud 'Jugend'.[93]

Auffällig ist, dass Ladino nur wenige Arabismen aus der hispanischen Zeit bewahrte. Zudem wurden ganze Teile des Wortschatzes aufgegeben (besonders im Bereich Fauna und Flora[93]) und neue geschaffen, wie beispielsweise die Vogelbezeichnungen. Die allgemeinen Begriffe ave und pasharó (span. ave 'Vogel, Geflügel'; pájaro 'Vogel, Vögelchen') wurden beibehalten, die übrigen Vogelnamen entlehnt:

- jsp. bilbiliko – span. ruiseñor – türk. bülbül 'Nachtigal'.[75]

Daneben weist Ladino viele Wörter aus dem Hebräischen auf, die häufig einen Bezug zur Religion haben. Durch den Sprachkontakt mit den Umgebungssprachen finden sich lexikalische Einflüsse des Türkischen sowie in geringerem Maße des Italienischen; Einflüsse des Französischen sind auf die Rolle der AIU zurückzuführen. Griechische, slawische sowie rumänische Einflüsse waren meist auf das regionale Gebiet beschränkt.[94] Auch die portugiesischsprachigen Sepharden, die sich nach ihrer Vertreibung aus Portugal im östlichen Mittelmeerraum niederließen, beeinflussten die Lexik von Ladino.[95]

- Hebraismen: ganéden 'Paradies, Garten Eden'; sedaká 'Almosen, Wohltätigkeit'

- Turkismen: adjidearse de 'Mitleid haben mit'; djomerto 'großzügig'

- Gallizismen: banker 'Bankier'; matmazel ~ madmuazel 'Mademoiselle'; regretar 'bedauern'

- Italianismen: adío 'adieu, tschüss'; lavoro 'Arbeit'; nona 'Großmutter'.[96]

- Lusitanismen: chapeo 'Hut'; kalmo 'ruhig'; malfadado 'Missgeschick'[97]

Textbeispiel

„LAS KONSEJAS I LOS KUENTOS POPULARES DJUDEO-ESPANYOLES“

„Ke azian muestros padres en los tiempos ke no avia ni radio ni televizion i ke el uzo de los sefaradis era de pasar la noche adientro de kaza, kon la famiya o kon los vizinos? Uno de los divertimientos los mas populares de akeyos tiempos era el de sintir las narasiones de kuentos i konsejas. Sovre todo en las largas noches de invierno, kuando eskuresia bien presto i toda la famiya estava en kaza, arekojida al deredor del ‚tandur‘, del brazero, ke plazer era de eskuchar los kuentos i las konsejas sovre las fantastikas aventuras de prinsipes o kavayeros barraganes, o de mansevos proves ma intelijentes i korajozos, ke kombatiendo kontra dragos i leones, o kontra ichizeras i reyes krueles, riushian siempre a salvar a sus keridos i a yegar a porto a salvo, malgrado todas las difikultades i todos los peligros ke los enfrentavan.“[98]

Hörbeispiele

Die folgenden Hörbeispiele von Ladino sind von der Internetseite der Ladinokomunita.

- Hörbeispiel 1 (MP3-Datei; 390 kB)

- Hörbeispiel 2 (MP3-Datei; 364 kB)

Remove ads

Sprachvergleich Ladino – Spanisch

Ladino El djudeo-espanyol, ladino o djudezmo es la lingua favlada por los sefardim, djudios arrondjados de la Espanya enel 1492. Es una lingua derivada del Ladino i favlada por 25.000 personas en komunitas en Israel, la Turkiya, antika Yugoslavia, la Gresia, el Marokko, Mayorka i las Amerikas, entre munchos otros.

Spanisch El judeo-español, ladino o djudezmo es la lengua hablada por los sefardíes, judíos expulsados de España en 1492. Es una lengua derivada del castellano y hablada por 25.000 personas en comunidades en Israel, Turquía, la antigua Yugoslavia, Grecia, Marruecos, Mallorca y las Américas, entre muchos otros.

Deutsch Judäo-Spanisch, Ladino oder Djudezmo ist die gesprochene Sprache der Sepharden, Juden, die 1492 aus Spanien ausgewiesen wurden. Es ist eine vom Spanischen abgeleitete Sprache und wird von 25.000 Personen in Gemeinschaften gesprochen, unter anderem in Israel, in der Türkei, im ehemaligen Jugoslawien, in Griechenland, in Marokko, auf Mallorca, in Amerika.

Remove ads

Siehe auch

Literatur

- Tamar Alexander: El klavo de Djoha 'El Kantoniko de Haketia' en la revista Aki Yerushalayim. In: Pablo Martín Asuero, Karen Gerson Şarhon: Ayer y hoy de la prensa en judeoespañol. Actas del simposio organizado por el Instituto Cervantes de Estambul en colaboración con el Sentro de Investigasiones sovre la Cultura Sefardi Otomana Turka los días 29 y 30 de abril de 2006. Editorial Isis, Istanbul 2007, S. 97–105.

- Anonym (o. A.): Las konsejas i los kuentos populares djudeo-espanyoles. , abgerufen am 3. Oktober 2012.

- Stefan Barme: Syntaktische Gallizismen im modernen südosteuropäischen Judenspanisch. In: Winfried Busse (Hrsg.): Judenspanisch VIII. Neue Romania 31. Institut für romanische Philologie, Berlin 2004, S. 73–91.

- Annette Bitzer: Juden im mittelalterlichen Hispanien. Geschichte, kulturelle Leistung, Sprache. In: Winfried Busse (Hrsg.): Judenspanisch III. Neue Romania 21. Institut für romanische Philologie, Berlin 1998, S. 7–150.

- Georg Bossong: Die Sepharden. Geschichte und Kultur der spanischen Juden. 3, durchges. Aufl., Beck, Hamburg 2022, ISBN 3-406-77064-9.

- Winfried Busse: Zur Problematik des Judenspanischen. In: Winfried Busse (Hrsg.): Judenspanisch I. Neue Romania 12. Institut für romanische Philologie, Berlin 1991, S. 37–84.

- Winfried Busse: Die Sprache(n) der Sepharden: Ladino, Ladino. In: Norbert Rehrmann, Andreas Koechert (Hrsg.): Spanien und die Sepharden. Geschichte, Kultur, Literatur. Romania Judaica Band 3. Max Niemeyer, Tübingen 1999, S. 133–143.

- Winfried Busse: Judeo-Spanish writing systems in Roman letters and the normalization of orthography. In: Winfried Busse (Hrsg.): Judenspanisch VII. Neue Romania 28. Institut für romanische Philologie, Berlin 2003, S. 105–128.

- Winfrie Busse: Kurzcharakteristik des Judenspanischen. In: Winfrie Busse (Hrsg.): Judenspanisch XIII. Neue Romania 40. Institut für romanische Philologie, Berlin 2011, S. 171–196.

- Winfried Busse, Michael Studemund-Halévy (Hrsg.): Lexicologia y lexicografía judeoespañolas. Peter Lang, Bern 2011, ISBN 978-3-0343-0359-0.

- David Fintz Altabé: Reflexiones sobre la grafía del judeo-español. In: Busse, Winfried (Hrsg.): Judenspanisch VII. Neue Romania 28. Institut für romanische Philologie, Berlin 2003, S. 59–85.

- Mark A. Gabinskij: Die sefardische Sprache. Stauffenberg, Tübingen 2011, ISBN 978-3-86057-590-1.

- Christoph Gabriel, Susann Fischer, Elena Kireva: Judenspanisch in Bulgarien: Eine Diasporasprache zwischen Archaismus und Innovation. In: Doerte Bischoff, Christoph Gabriel, Esther Kilchmann (Hrsg.): Sprache(n) im Exil. (Jahrbuch Exilforschung 32) Edition Text + Kritik, München 2014, S. 150–167.

- Karen Gerson Sarhon: Judeo-Spanish: Where we are, and where we are going. 2004 (online, abgerufen am 18. März 2013).

- Armin Hetzer: Sephardisch: Judeo-español, Djudezmo. Einführung in die Umgangssprache der südosteuropäischen Juden. Harrassowitz, Wiesbaden 2001, ISBN 3-447-04465-9.

- Sabine Kowallik: Beiträge zum Ladino und seiner Orthographiegeschichte. Buske, Tübingen 1998, ISBN 3-87118-886-7.

- Johannes Kramer: Judenspanisch in Israel. In: Sandra Herling, Carolin Patzelt (Hrsg.): Weltsprache Spanisch. ibidem-Verlag, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-89821-972-3, S. 291–310.

- Christian Liebl: Early recordings of Judeo-Spanish in the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences. In: Winfried Busse (Hrsg.): Judenspanisch XI. Neue Romania 37. Institut für romanische Philologie, Berlin 2007, S. 7–26.

- Ruth Overbeck de Sumi: Urtext und Übersetzung der Hebräischen Bibel im sefardischen Judentum. Eine sprachliche Analyse von Ladinoversionen zum Buch Ruth. In: Winfried Busse (Hrsg.): Judenspanisch IX. Neue Romania 34. Institut für romanische Philologie, Berlin 2005, S. 109–216.

- Aldina Quintana Rodríguez: El sustrato y el adstrato portugueses en judeo-español. In: Winfried Busse (Hrsg.): Judenspanisch VIII. Neue Romania 31. Institut für romanische Philologie, Berlin 2004, S. 167–192.

- Aldina Quintana Rodríguez: Sephardica. Geografía Lingüística del Judeoespañol. Peter Lang, Bern 2006, ISBN 3-03910-846-8.

- Romero Rey: Spanish in the Bosphorus. A Sociolinguistic Study on the Judeo-Spanish Dialect Spoken in Istanbul. Libra Kitapçılık, Istanbul 2012, ISBN 978-605-4326-60-0.

- Seminur Şahin Reis: Die Sepharden im Osmanischen Reich und in der Türkei seit 1839. In: Winfried Busse (Hrsg.): Judenspanisch IX. Neue Romania 33. Institut für romanische Philologie, Berlin 2005, S. 217–259.

- Esther Sarah Rosenkranz: Die soziolinguistische Entwicklung des Sephardischen in der Diaspora – unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung in Israel. Diplomarbeit, Universität Wien, Wien 2010.

- Jerome Socolovsky: Lost Language of Ladino Revived in Spain. 2007.

- Michael Studemund-Halévy: Eine sagenhafte Welt. In: taz. 12. Februar 2012.

- Michael Studemund-Halévy u. a.: Sefarad an der Donau. Die Wiener Sefarden und die deutschsprachige Romanistik. Buske, Hamburg 2009.

- Michael Studemund-Halévy: La Boz de Bulgaria. Tirocinio, Barcelona 2014.

- Transversal, Heft 2, Jg. 13, Schwerpunkt Sefarad in Österreich-Ungarn. Zeitschrift des Centrums für jüdische Studien, Universität Graz, Studienverlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2012 (drei Artikel zu Sarajevo, Bosnien sowie Baruch Mitrani in Wien und auf dem Balkan, S. 9–80).

- Marie-Christine Varol: Normalización gráfica del judeoespañol: ¿Por qué? y ¿Para quién? In: Winfried Busse (Hrsg.): Judenspanisch VII. Neue Romania 28. Institut für romanische Philologie, Berlin 2003, S. 87–104.

- Marie-Christine Varol: Manuel de judéo-espagnol. Langue et culture. Langues & Mondes – L’Asiathèque, Paris 2004, ISBN 978-2-915255-93-5; englische Ausgabe (2008): Bethesda, Md.: University Press of Maryland.

- Marie-Christine Bornes Varol, Rosa Sanchez: La presse Judéo-Espagnole, support et vecteur de la modernité. Libra, Istanbul 2013, ISBN 978-605-4326-78-5.

Remove ads

Weblinks

Zusammenfassung

Kontext

Commons: Judenspanisch – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Ladino – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Muhamed Nezirović: Judenspanisch. In: Miloš Okuka, Gerald Krenn (Hrsg.): Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens (= Wieser-Enzyklopädie des europäischen Ostens. Band 10). Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2002, ISBN 3-85129-510-2, S. 101–116 (aau.at [PDF; 367 kB]).

- Jewisch Language Research

- Phonogrammarchiv in Wien, Österreich

- Ladinokomunita

- Ottoman-Turkish Sephardic Culture Research Center

- Die sephardische Sängerin Yasmin Levy

Online zugängliche wissenschaftliche Publikationen und Quellen zu bzw. in Ladino sind gelistet auf:

Zeitungen und Zeitschriften:

- Aki Yerushalayim: in Israel erscheinende Kultur-Zeitschrift auf Judenspanisch

- Şalom: in Istanbul, Türkei, erscheinende Zeitung der sephardischen Juden mit Artikeln auch auf Judenspanisch

- El Amaneser: monatlich erscheinende judenspanische Beilage der Zeitung Şalom, herausgegeben vom Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi / Sentro Sefaradi de Estambol

- Sefaraires: monatlich erscheinende, unabhängige Publikation der sephardischen Gemeinde in Buenos Aires, Argentinien

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads