Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Kanon Muratori

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

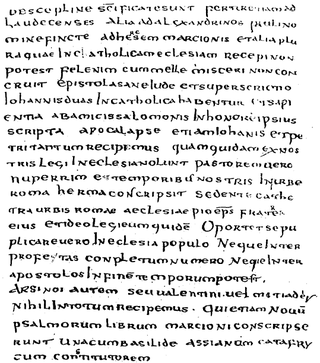

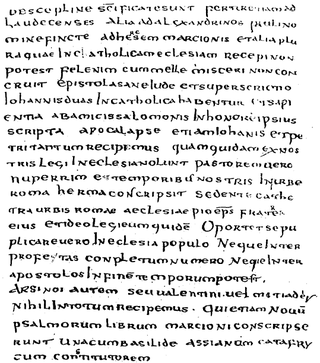

Der Kanon Muratori ist eines der wichtigsten Zeugnisse für die frühe Kanongeschichte des Neuen Testaments. Dieses wahrscheinlich im 8. Jahrhundert in lateinischer Sprache geschriebene Verzeichnis ist nach seinem Entdecker benannt, dem Archivar Lodovico Antonio Muratori. Er veröffentlichte es 1740 als Beispiel für eine schlechte Art mittelalterlicher Handschriften. Die meisten Historiker vermuten, dass es sich hierbei um die lateinische Übersetzung eines ursprünglich im späten 2. Jahrhundert in griechischer Sprache verfassten Textes handle.

Remove ads

Entstehungszeit und Autor

Zusammenfassung

Kontext

Der Kanon Muratori ist in einem Codex (Cod Ambr. I.101 supp.) aus dem 8. Jahrhundert überliefert. Muratori fand dieses Fragment im Jahr 1700 unter den von Columban der Bibliothek der Abtei Bobbio gestifteten Handschriften, als er an der Schule der Dottori der Biblioteca Ambrosiana in Mailand historische Forschungen betrieb.[1]

Vermutlich handelt es sich bei diesem Fragment um die Übersetzung eines ca. 170–200 n. Chr. in Rom geschriebenen griechischen Originals in unbeholfenes Latein (vgl. z. B. den deutlich erkennbaren Schreibfehler „apocalapse“ in Zeile 9 der abgebildeten Seite). Diese Datierung stützt sich vor allem darauf, dass der Hirte des Hermas (geschrieben um 145) als „vor kurzem zu unserer Zeit“ entstanden bezeichnet wird. Außerdem werden am Ende mehrere abgelehnte Autoren genannt, die vor oder um 150 n. Chr. schrieben (Valentinus, Marcion, Basilides), nicht aber spätere Autoren wie z. B. Montanus, über den es ab ca. 170 n. Chr. zu Auseinandersetzungen kam.[2]

Alternative Vermutungen zur Entstehung des Verzeichnisses datieren es in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts oder in das 4. Jahrhundert; Sundberg sowie Hahneman nahmen das späte 4. Jahrhundert an.[3] Diese Spätdatierungen haben sich jedoch nicht durchgesetzt.[4] Gegen eine Spätdatierung wurde von Christoph Markschies eingewendet, dass der letzte Absatz des erhaltenen Fragments, obgleich das dort auftauchende Wort Kataphryges von Sundberg und Hahneman mit „Montanist(en)“ übersetzt wird, dem entgegensteht. Im 4. Jahrhundert war, Markschies zufolge, eben keine Aufnahme der Schriften des Valentinus in den Kanon mehr zu erwarten, dies spreche für eine frühere Datierung.[2]

Der Name des Autors geht aus dem Text nicht hervor. Als Verfasser vermuten manche, aufgrund von textlichen oder inhaltlichen Parallelen, Hippolyt von Rom oder Victorinus von Poetovio.[5]

Remove ads

Literarische Gattung

Das Fragment lässt sich keiner bekannten literarischen Gattung eindeutig zuordnen. Es handelt sich „um ein Fragment ohne seinen ursprünglichen Anfang und Schluß“[1]. Offenbar fehlen zu Beginn Angaben zu den Evangelien nach Matthäus und Markus, am Ende bricht das Dokument unvermittelt ab. Einige Passagen geben knappe Erläuterungen zu neutestamentlichen Büchern, während andere Abschnitte eher katechetisches Gepräge tragen.[1]

Es könnte sich, so Markschies, um den Prolog einer Bibelausgabe, um ein lexikalisches Verzeichnis oder auch um eine Zusammenfassung brieflicher Erläuterungen zu Fragen nach biblischen Themen gehandelt haben. Eine andere Möglichkeit ist, dass das Dokument als ein „monastisches Handbuch zur Bibel“ gedacht war.[1]

Remove ads

Verzeichnis neutestamentlicher Bücher

Zusammenfassung

Kontext

Der Anfang der Handschrift mit den Hinweisen auf Matthäus und Markus ist nicht erhalten. Von den kanonischen Schriften des Neuen Testaments erwähnt der Kanon Muratori das Lukasevangelium „als drittes Evangelium“ und das Johannesevangelium als viertes, gefolgt von der Apostelgeschichte des Lukas. Dann zählt er die Paulusbriefe auf, nennt drei der Katholischen Briefe (Judas, 1. und 2. Johannesbrief) und das Buch der Weisheit, das heute zu den deuterokanonischen Schriften des Alten Testaments zählt. Nicht enthalten sind, außer dem Hebräerbrief, der 1. und 2. Petrusbrief, der Jakobusbrief sowie der 3. Brief des Johannes.

Neben der Apokalypse des Johannes wird auch die apokryphe Apokalypse des Petrus erwähnt, in Bezug auf letztere mit dem Zusatz quam quidam ex nostris legi in ecclesia nolunt (von der manche nicht wollen, dass sie in der Gemeinde gelesen wird).

Der apokryphe Hirte des Hermas darf zwar gelesen (legi eum quidem oportet), aber nicht öffentlich der Gemeinde verlesen werden (publicare vero in ecclesia populo). Weitere apokryphe Schriften werden verworfen: Die Briefe des Paulus an die Laodizäer und Alexandriner werden als Fälschungen abgelehnt (Pauli nomine fictae), ebenso Schriften des Arsinous, Valentinus, Miltiades und ein angeblich für Markion verfasstes Psalmenbuch (nihil in totum recipimus).

Der Wortlaut in deutscher Übersetzung

Zusammenfassung

Kontext

Es folgt eine Übersetzung des lateinischen Textes, soweit erhalten. Erläuternde Einschübe stehen in eckigen Klammern:[6]

- „... wobei er [= Markus?] aber zugegen war, das hat er auch so hingestellt.

- Das dritte Evangelienbuch nach Lukas. Dieser Arzt Lukas hat, da nach der Auferstehung Christi ihn Paulus als einen schriftkundigen Mann mit sich genommen hatte, es in seinem Namen gemäß dem, was er gehört hatte, verfasst. Den Herrn aber hat doch auch er nicht im Fleisch gesehen, daher beginnt er so, wie er es erreichen konnte, auch von der Geburt des Johannes [des Täufers] an zu erzählen.

- Das vierte der Evangelien [ist das] des Jüngers Johannes. Als ihn seine Mitjünger und Bischöfe [zum Schreiben?] aufforderten, sagte er: ‚Fastet mit mir von heute ab drei Tage, und was einem jeden offenbart werden wird, das wollen wir einander mitteilen.‘ In derselben Nacht wurde dem Apostel Andreas offenbart, dass Johannes in seinem [eigenen] Namen alles niederschreiben und alle es durchsehen sollten.

- Und deshalb, wenn auch in den einzelnen Evangelienbüchern verschiedene Anfänge [= principia] gelehrt werden, so macht das doch für den Glauben der Gläubigen nichts aus, da durch den einen herrschenden Geist in allen [Evangelien] alles erklärt ist: die Geburt, das Leiden, die Auferstehung, der Umgang mit seinen Jüngern und seine doppelte Ankunft, die erste verachtet in Niedrigkeit, was bereits geschehen ist, die zweite herrlich in königlicher Macht, was noch geschehen wird.

- Was Wunder also, wenn Johannes das Einzelne so genau auch in seinen Briefen vorbringt, wo er von sich selbst sagt: ‚Was wir mit unseren Augen sahen und mit unseren Ohren hörten und unsere Hände betasteten, das schrieben wir euch‘ [1.Joh 1,1.4]. Dadurch nämlich bekennt er sich nicht nur als Augen- und Ohrenzeuge, sondern auch als Schriftsteller aller Wunder des Herrn, der Reihe nach.

- Die Geschichten aller Apostel [„Apostelgeschichte“] aber sind in einem einzigen Buch niedergeschrieben. Lukas fasst für seinen ‚besten Theophilus’ [Apg 1,3] zusammen, was im Einzelnen in seiner Gegenwart geschah, wie er das ja auch durch das Weglassen des Leidenswegs von Petrus unzweifelhaft klarmacht, ebenso durch [das Weglassen] der Reise des Paulus, der von der Stadt [Rom] nach Spanien reiste.

- Wer es wissen will, dem erklären es die Briefe des Paulus selbst, welche es [d. h. von Paulus] sind, von welchem Ort und aus welchem Anlass geschrieben. Zuerst von allen schrieb er an die Korinther, um ihnen die Häresie der Parteiung zu verbieten, dann an die Galater, um ihnen die Beschneidung zu verbieten, an die Römer aber, um ihnen darzulegen, dass Christus der Plan und das Hauptthema der Schriften ist. Diese [Briefe] müssen wir einzeln behandeln, weil der selige Apostel Paulus s0elbst nach der Regel seines Vorgängers Johannes [in dessen Buch der Offenbarung] nur an sieben Gemeinden mit Namensnennung schrieb, in folgender Ordnung: an die Korinther der erste [Brief], an die Epheser der zweite, an die Philipper der dritte, an die Kolosser der vierte, an die Galater der fünfte, an die Thessalonicher der sechste, an die Römer der siebente. Auch wenn er an die Korinther und an die Thessalonicher, um sie zurechtzuweisen, jeweils zweimal schreibt, so ist doch deutlich erkennbar, dass eine einzige Gemeinde über den ganzen Erdkreis verstreut ist. Denn auch Johannes in der Offenbarung [Kap.2+3] schreibt zwar an sieben Gemeinden, aber redet doch zu allen. Auch an Philemon [schrieb Paulus] einen [Brief], und an Titus einen und an Timotheus zwei, aus Zuneigung und Liebe. Diese wurden zu Ehren der katholischen Kirche zur Ordnung der kirchlichen Disziplin für heilig erklärt.

- Es läuft auch [ein Brief] an die Laodicener und ein anderer an die Alexandriner um, auf den Namen des Paulus, gefälscht für die Sekte des Markion, und anderes mehr, was nicht in die katholische Kirche aufgenommen werden kann: denn Galle mit Honig zu vermischen, passt nicht.

- Ferner werden ein Brief des Judas und zwei des erwähnten Johannes in der katholischen Kirche gebraucht, und die Weisheit, die von Freunden Salomos zu dessen Ehre geschrieben ist.

- Auch von Offenbarungen nehmen wir nur die des Johannes und Petrus an, wobei letztere manche von den Unsrigen nicht in der Kirche verlesen wissen wollen. Den Hirten aber verfasste ganz vor kurzem zu unseren Zeiten in der Stadt Rom Hermas, als auf dem Bischofsstuhl der Kirche der Stadt Rom sein Bruder Pius saß. Und deshalb soll er zwar gelesen werden, aber öffentlich in der Kirche dem Volk verlesen werden kann er weder unter den Propheten, deren Zahl abgeschlossen ist, noch unter den Aposteln am Ende der Zeiten.“

Remove ads

Vergleich

Remove ads

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

in der Reihenfolge des Erscheinens

- Karl August Credner: Zur Geschichte des Kanons. Verlag des Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1847, S. 69–94: Kapitel 2 Das fragmentum de canone scripturarum ss. bei Muratori (Online verfügbar).

- Karl August Credner: Über die ältesten Verzeichnisse der heiligen Schriften der katholischen Kirche. In: Ferdinand Christian Baur, Eduard Zeller (Hrsg.): Theologische Jahrbücher. Bd. 16, Tübingen 1857, S. 299 (Online verfügbar).

- Samuel Prideaux Tregelles: Canon Muratorianus. The earliest catalogue of the books of the New Testament. Edited with notes and a facsimile of the MS in the Ambrosian Library at Milan. Clarendon Press, Oxford 1867 (Online verfügbar).

- Hans Lietzmann: Das Muratorische Fragment und die Monarchianischen Prologe zu den Evangelien (= Kleine Texte für theologische Vorlesungen und Übungen. Hrsg. von Hans Lietzmann. Bd. 1). A. Marcus und E. Weber’s Verlag, Bonn 1902 (Online verfügbar).

- Werner Georg Kümmel: Einleitung in das Neue Testament. Quelle + Meyer, Heidelberg 1983, ISBN 3-494-00089-1.

- Geoffrey Mark Hahneman: The Muratorian Fragment and the Development of the Canon. Clarendon Press, Oxford 1992, ISBN 0-19-826341-4.

- Charles E. Hill: The Debate Over the Muratorian Fragment and the Development of the Canon. In: Westminster Theological Journal, Jg. 57 (1995), S. 437–452.

- Wilhelm Schneemelcher: Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. Bd. 1. Mohr, Tübingen 1999, ISBN 3-16-147252-7 (deutsche Übersetzung S. 27–29).

- Joseph Verheyden: The Canon Muratori. A Matter of dispute. In: Jean-Marie Auwers, Henk Jan de Jonge (Hrsg.): The biblical canons (= Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium (BEThL), Bd. 163). University Press, Leuven 2003, ISBN 90-5867-309-X, S. 487–556.

- Christoph Markschies: Kaiserzeitliche christliche Theologie und ihre Institutionen. Prolegomena zu einer Geschichte der antiken christlichen Theologie. Mohr Siebeck, Tübingen 2009, ISBN 978-3-16-149957-9.

- Joachim Orth: Das Muratorische Fragment. Die Frage seiner Datierung. Patrimonium, Aachen 2020 (Diss., Universität Wien 2018).

Remove ads

Weblinks

Wikisource: Bibel – vor allem Jülicher, Canon Muratorianus

Einzelbelege

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads