Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

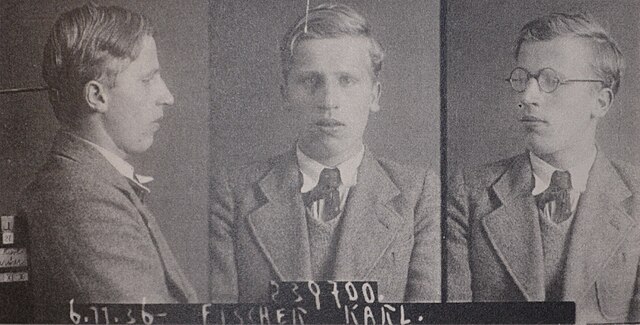

Karl Fischer (Widerstandskämpfer)

österreichischer Trotzkist und Widerstandskämpfer Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Karl Fischer (* 23. September 1918 in Wien; † 17. März 1963 ebenda[1]) war ein österreichischer trotzkistischer Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Austrofaschismus, Nationalsozialismus und Stalinismus, der fast 13 Jahre in der Haft dieser drei diktatorischen bzw. totalitaristischen Systeme verbrachte.

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Jugend und Herkunft

Karl Fischer war der Sohn der Seidenwinderin, Textilarbeiterin und Widerstandskämpferin Maria Fischer (1897–1962).[2] Sie nannte ihren Sohn „Kegel“, eine mittelalterliche Bezeichnung für ein uneheliches Kind, ein Name, den Fischer später als Decknamen im Untergrund verwendete.[3][4] Er wohnte bei seiner Mutter in einer Wohnung in Wien-Penzing (damals zu Hietzing gehörig), Gusenleithnergasse 11.[5]

Fischer absolvierte vom 2. Jänner 1933 bis zum 2. Jänner 1936 eine kaufmännische Lehre in der Eisenhandlung „Eltschka und Radl“ in Wien-Landstraße, Esteplatz 3.[6][7] 1934 schloss er sich dem Kommunistischen Jugendverband (KJV) in Wien an. Mitte 1935 spaltete er sich mit Georg Scheuer, Josef Hindels, Ernst Federn, Melanie Berger und anderen Gesinnungsgenossen mit einer trotzkistischen Jugendorganisation, den Revolutionären Kommunisten Österreichs (RKÖ), ab, die mit stalinistischen Gruppen konkurrierte und den Grundsätzen der permanenten Revolution folgte. Diese von Leo Trotzki entwickelte Theorie ging davon aus, dass im Zeitalter des Imperialismus selbst der Kampf um demokratische Errungenschaften nur durch den revolutionären Sturz erfolgreich sein könne.[8][9] Fischer opponierte nicht nur gegen den Austrofaschismus und den Nationalsozialismus, sondern auch gegen den stalinistischen Terror in der Sowjetunion.[8][10]

Gemeinsam mit Josef Hindels, Georg Scheuer, Josef Reinwein, Franz Lederer u. a. bildete er die Redaktion der illegalen Zeitung Bolschewik.[8][11][12]

Widerstand, Verfolgung und Haft

Im Austrofaschismus

Anfang November 1936 von der österreichischen Staatspolizei in Wien verhaftet, wurde Fischer am 13. August 1937 vom Landesgericht für Strafsachen Wien und am 23. September 1937 vom Obersten Gerichtshof gemeinsam mit Georg Scheuer und weiteren Gesinnungsgenossen im Wiener Trotzkistenprozess aufgrund seiner Mitwirkung an der Herstellung und Verbreitung illegaler politischer Druckschriften wegen Hochverrates zur Strafe des schweren Kerkers in der Dauer von fünf Jahren, verschärft durch einen Fasttag vierteljährlich, verurteilt,[12][13] mit der Februaramnestie 1938 aber vorzeitig aus der Haft in Krems-Stein freigelassen.[14] Bei der von Bundeskanzler Kurt Schuschnigg für März 1938 angekündigten Volksabstimmung empfahlen die Revolutionären Kommunisten um Karl Fischer ein Nein gegen einen „Anschluss“ an NS-Deutschland und riefen zum Generalstreik auf.[8][9]

Im Nationalsozialismus

Nach dem „Anschluss Österreichs“ an das nationalsozialistische Deutsche Reich emigrierte er im Mai 1938 über die Schweiz nach Frankreich,[12] später nach Belgien, wo er im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war.[3]

In Paris nahm er gemeinsam mit dem ebenfalls emigrierten Georg Scheuer am 3. September 1938 an der Gründung der trotzkistischen Vierten Internationale teil,[12][15] die beiden österreichischen Delegierten stimmten allerdings wegen grundlegend anderer Einschätzungen der Weltlage gegen die Proklamation der Internationale. Karl Fischer formulierte dies in seiner Rede an die Delegierten der Gründungskonferenz mit folgenden Worten: „Trotz eurer optimistischen Resolution, an die ihr wahrscheinlich selbst nicht glaubt, sind wir der Meinung, dass die zweite imperialistische Neuaufteilung der Welt mit dem österreichischen Anschluss schon begonnen hat und weitergeht. Der Spanische Bürgerkrieg selbst ist in diesen neuen Weltkrieg bereits eingeschaltet und für die Arbeiter verloren. Man muss es sagen. Unsere Pflicht ist es, die Wahrheit zu sagen. Ihr wollt die Tatsachen nicht sehen, oder ihr seht sie und wollt sie nicht beim Namen nennen ...“.[16] In Folge trennten sich die Revolutionären Kommunisten Österreichs (RKÖ) auch organisatorisch von der Vierten Internationale und begannen, die Einschätzungen der Internationale und Trotzkis zu kritisieren.[8][17][18]

In Antwerpen wurde Fischer im Mai 1940 unter dem falschen Vorwurf, „deutscher Spion“ zu sein, verhaftet und in einem zweiwöchigen Bahntransport in Viehwaggons („Le Train phantome“) in das französische Lager Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) deportiert,[19] aus dem er aber fliehen konnte (sein zweiter Fluchtversuch war erfolgreich).[20] Er hielt sich anschließend in Montauban, Grenoble, Marseille, Paris und vor allem in Lyon auf oder unternahm – weiterhin im Widerstand gegen den Nationalsozialismus – geheime Kurierfahrten für die Résistance.[21] Dabei arbeitete er wiederum eng u. a. mit dem ebenfalls im französischen Widerstand tätigen Georg Scheuer und anderen Gesinnungsgenossen zusammen.[8][12][22] Ein Beispiel ihrer illegalen Tätigkeit war, als Mitglieder der Revolutionären Kommunisten (RK), ausgestattet mit selbst hergestellten, gefälschten Gestapo-Papieren, in einer spektakulären Aktion ihre inhaftierte Genossin Melanie Berger[23] aus dem Krankenhaus des Gefängnisses Les Baumettes in Marseille befreiten,[12][24][25] wobei sie das Gefängnis betraten und verließen, ohne dabei erkannt zu werden.[18][26] Mithilfe von Geheimtinte und Geheimcodes hielten sie brieflichen Kontakt zu Genossen in sieben Ländern: Frankreich, Belgien, Schweiz, Österreich, USA, Norwegen und England.[27]

Fischer, der als Widerstandskämpfer in Frankreich unter dem Decknamen „Emil(e) Berger“ lebte und sich selbst als zweisprachiger Elsässer ausgab, befasste sich u. a. mit der Herstellung von Flugschriften in deutscher Sprache, die er selbst unter deutschen Soldaten in Frankreich verbreitete.[28]

Er wurde im September 1943 von der französischen Polizei inhaftiert[29] und befand sich seit 15. September 1943 in einem Pariser (Polizei-)Gefängnis, wie er in einem späteren Brief an seine Mutter berichtete.[30] Im Frühjahr 1944 wurde er aufgrund einer Denunziation durch einen Mithäftling an die Gestapo ausgeliefert und war ab 16. Juni 1944 im Gefängnis Fresnes (Maison d'arrêt de Fresnes) bei Paris interniert.[31][32] Von dort wurde er im August 1944 ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert, in dem er am 20. August 1944 als Häftling registriert wurde. Seine Häftlings-Nummer war 76999.[12][33][34][35]

Im KZ Buchenwald rettete er Anfang April 1945 knapp vor der Befreiung als Mitglied des Lagerschutzes[36] seinem Freund und Mithäftling, dem Psychoanalytiker Ernst Federn, der ebenfalls Mitglied der Revolutionären Kommunisten Österreichs (RKÖ) gewesen war, nach dessen eigenen Angaben das Leben (siehe Bilder des Briefes Ernst Federns vom 30. März 1963 an Maria Johanna Fischer zum Tod Karl Fischers in der Dokumente-Galerie),[37] indem er ihn vor einem Todesmarsch durch Übergabe seiner eigenen weißen Lagerschutzbinde bewahrte.[38][39] Dadurch begab er nicht nur sich selbst in große Gefahr, dies dürfte auch ein Grund für seine spätere Verschleppung in die UdSSR gewesen sein. Laut Ernst Federn könnten nämlich österreichische stalinistische KZ-Häftlinge Karl Fischer beim NKWD denunziert haben, weil er ihm die weiße Binde verschafft hatte.[40]

Nach der Befreiung des KZs durch die United States Army am 11. April 1945[41] verabschiedete ein Redaktionskomitee ehemaliger Häftlinge, bestehend aus Karl Fischer, Marcel Beaufrère, Florent Galloy und Ernst Federn am 20. April 1945[12] die „Erklärung der internationalistischen Kommunisten Buchenwalds“.[8][42]

Im Stalinismus

1945 traf er in Linz seine Mutter zufällig wieder. Diese war am 14. April 1943 als Mitglied der trotzkistischen Widerstandsgruppe „Gegen den Strom“ von der Gestapo wegen „hochverräterischer Betätigung“ in Schutzhaft genommen und am 10. Dezember 1943 wegen Vorbereitung zum Hochverrat vom 5. Senat des Volksgerichtshofs in Wien zu fünf Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt worden. Sie war zunächst in verschiedenen Wiener Gefängnissen, nach ihrer Verurteilung im Frauenzuchthaus Jauer in der heute polnischen Stadt Jawor inhaftiert gewesen, anschließend bis zur Befreiung durch die United States Army am 20. April 1945 im Frauenstrafgefängnis in Leipzig-Kleinmeusdorf.[3][12]

Auf Grund seiner Französischkenntnisse war Karl Fischer in Linz zunächst als Dolmetscher für das French Liaison Office tätig. Anschließend arbeitete er in der Abteilung Wirtschaft und Statistik der Linzer Arbeiterkammer als Mitarbeiter von Emily Rosdolsky.[43]

Am 22. Jänner 1947 wurde Fischer auf der Linzer Nibelungenbrücke an der sowjetisch-amerikanischen Demarkationslinie vom sowjetischen Geheimdienst des NKWD entführt[44][45][46] und am 28. Juni 1947 ohne Prozess durch einen Beschluss der Sonderkommission beim Minister für Staatssicherheit der UdSSR nach Artikel 58 des Strafgesetzbuches der RSFSR wegen angeblicher Spionage, Hochverrates, Trotzkismus und Menschewismus zu fünfzehn Jahren „Besserungsarbeitslager“ verurteilt.[47] Unter den österreichischen Kommunisten regte sich wegen der Entführung keinerlei Protest.[48] Fischer war zunächst in Amstetten, dann in Baden bei Wien und in einem Gefängnis in Ödenburg[49] inhaftiert. Anschließend wurde er in die Sowjetunion deportiert,[18] wobei er zwischen 26. August und 8. Oktober 1947 in einem vierundvierzigtägigen Bahntransport in Güterwaggons nach Lemberg, Wanino (Region Chabarowsk) und weiter nach Magadan, Verwaltungszentrum des Gulag-Lagerkomplexes der Bauhauptverwaltung des Fernen Nordens und der Hauptsitz von Dalstroi in der Oblast Magadan, gebracht wurde.[50] Er war laut seinen eigenen Aufzeichnungen seit 1947 in verschiedenen Gulag-Lagern in Nordost-Sibirien an der Kolyma, nämlich in der Zeit von Dezember 1947 bis Juli 1950 im Lagerkomplex Maxim Gorki (Goldbergbaugebiet ca. 800 km nördlich von Magadan), von August 1950 bis April 1951 im Lager Dnjeprowsk (Kassiterit-Bergwerke ca. 200 km südwestlich von Maxim Gorki) und von Mai 1951 bis April 1952 in Laso, einem Lager in der Nähe eines Bergwerks in der Nähe von Seimtschan, inhaftiert.[51] Im Lagerkomplex Maxim Gorki verübte Karl Fischer einen Selbstmordversuch, den er aber überlebte.[52]

Der von 1947 bis 1953 ebenfalls in das Gebiet der Kolyma deportiert gewesene Österreicher Herbert Killian beschreibt, „dass höchstens 20 Österreicher, d. h. ein Prozent der von den Sowjets verschleppten Österreicher, in den Lagern von Kolyma inhaftiert waren“, wie ihm bei einem Besuch in Magadan im Jahr 2002 von einem Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften berichtet worden war. 13 davon habe er selbst persönlich gekannt. Die Aufenthaltsdauer in Kolyma war bei den einzelnen Personen verschieden lang und reichte von einigen Monaten bis zu vielen Jahren.[53]

Durch einen Beschluss der Sonderkommission beim Minister für Staatssicherheit der UdSSR vom 5. April 1952 wurde Fischers Haftstrafe in Besserungsarbeitslagern für die noch nicht verbüßte Zeit in Gefängnishaft umgewandelt,[54] er wurde verlegt und war seit 18. Juli 1952 im Politisolator Alexandrovsky Central im Rajon Bochan der Oblast Irkutsk inhaftiert.[3][9][55][56] Seinem ehemaligen Leidensgefährten Kurt Seipel, mit dem er gemeinsam sowohl den vierundvierzigtägigen Bahntransport in Güterwaggons über Ödenburg nach Lemberg, Wanino und Magadan, diverse Straflager, den Politisolator Alexandrovsky Central bei Irkutsk als auch den Rücktransport nach Österreich erlebte, rettete er während dieser Zeit nach dessen eigenen Angaben mehrfach das Leben (siehe Bild der Widmung des Buches Meine Jugend blieb im Eis Sibiriens).[57]

Der insgesamt ca. 190 Seiten umfassende Akt über die Inhaftierung Karl Fischers befindet sich im Sonderarchiv Moskau des Russischen Staatlichen Militärarchives (RGWA).[58] Fischer durfte als Gulag- und Politisolator-Häftling trotz vielfacher Ansuchen bei den sowjetischen Behörden bis April 1955 absolut keinen Briefwechsel, auch nicht mit seiner Mutter, führen. Das erste angekommene Schreiben an seine Mutter ist datiert vom 12. April 1955 (siehe Bilder in der Dokumenten-Galerie).

Am 26. März 1992 wurde im ORF-Inlandsreport eine 14-minütige Reportage von Peter Matha[59] mit dem Titel Archiv der Tränen über das Moskauer Sonderarchiv und den Fund des Aktes über Karl Fischer, der davor als einer der ersten Akte zeitgleich mit dem Akt der österreichischen Beamtin und Managerin Margarethe Ottillinger in Kopie durch den Historiker Stefan Karner nach Österreich gebracht werden konnte, gesendet.[60]

Seit 1955

Am 20. Juni 1955 wurde Fischer vor dem Hintergrund des Abschlusses des Österreichischen Staatsvertrages vorzeitig aus der sowjetischen Haft entlassen und nach Österreich repatriiert.[61]

Zurück in Wien, legte er bereits am 30. Juni 1955 an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien die Prüfung in der Sprache Russisch mit gutem Erfolg ab.[62] Fischer wurde am 27. Oktober 1955 durch die Republik Österreich gemäß §4 des Opferfürsorgegesetzes (OFG) vom 4. Juli 1947 als Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich anerkannt (siehe Bilder in der Dokumenten-Galerie).[63] Als er versuchte, mit Hilfe seines Freundes und Anwaltes Christian Broda eine Aufhebung der Verurteilungen von 1937 zu erreichen, wurde ihm dies vom Oberlandesgericht Wien wegen fehlender gesetzlicher Grundlage jedoch verwehrt.[34] Fischer arbeitete, seit 1. Juli 1955 SPÖ-Mitglied und seit Jänner 1957 Mitglied des Bundes Sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus, bis zu seinem Tod als Referent in der Statistischen Abteilung der Wiener Arbeiterkammer. Er engagierte sich auch als stellvertretender Betriebsratsobmann der Wiener Arbeiterkammer und organisierte gemeinsam mit dem Betriebsratsobmann Adolf Findeis den ersten „Streik“ in der Wiener Arbeiterkammer.[64]

In dieser Zeit begann er auch – erst auf intensives Drängen von Freunden wie Ernst Federn, Georg Scheuer, Josef Hindels und Josef Reinwein – mit der Abfassung eines ersten Abschnittes seiner Autobiografie. Dieses Werk, das von Fischer auf Grund seines frühen Todes nicht vollendet werden konnte, besteht aus 97 maschinengeschriebenen Seiten und beschreibt seinen Lebensabschnitt von der Verhaftung durch die Sowjets in Linz 1947 bis ungefähr zur Zeit des Todes Stalins (1953). Es befindet sich in Kopie im Archiv des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien.[65]

Karl Fischer heiratete am 18. September 1956 in der Pfarrkirche Maria Hietzing in Wien Maria Johanna Fischer geb. Hösl (1917–2004),[66][1] die Witwe seines am 1. Dezember 1944 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft in Tscheljabinsk gestorbenen Cousins Franz Fischer.[67] Der Ehe entstammt ein Sohn.

Er wohnte mit seiner Familie zunächst in einer Mietwohnung in Baumgarten, einem Bezirksteil des 14. Wiener Gemeindebezirkes Penzing (Wohnadresse: Zehetnergasse 24)[68] und von 1959 bis zu seinem Tod 1963 in einer Wohnung der Wiener Gemeindebau-Wohnanlage Spohrstraße 19–31[69] in Ober Sankt Veit, einem Bezirksteil des 13. Wiener Gemeindebezirks Hietzing (Wohnadresse: Schrutkagasse 8).[70]

Karl Fischer starb am 17. März 1963 mit 44 Jahren an einem Hirnschlag und einer Pneumonie infolge der während der Internierungen erlittenen Qualen.[71] Im Saal der Wiener Arbeiterkammer verabschiedeten sich Freunde und Kollegen in einer Gedenkfeier, in deren Rahmen u. a. Betriebsratsobmann Adolf Findeis und Josef Hindels Nachrufe hielten, von dem Verstorbenen.[72] Fischer wurde wie ein Jahr davor seine Mutter Maria zunächst am Wiener Südwestfriedhof begraben (Bestattungsdatum 22. März 1963).[73] Anfang 1991 ließ seine Witwe Maria Johanna Fischer beide Verstorbenen exhumieren und einäschern. Beide Urnen wurden anschließend nach Ilz, Steiermark, überführt und am 25. März 1991 am dortigen Ortsfriedhof bestattet.[74][75]

„Karl Fischer war ein guter Mensch. Ein selbstloser Mensch, für den Solidarität ein inneres Bedürfnis gewesen ist. Helfen, auch dann, wenn man sich selbst damit schadet, das war ein charakteristischer Zug seines Wesens.“

– Josef Hindels anlässlich einer Gedenkfeier für Karl Fischer in der Wiener Arbeiterkammer, März 1963[76]

„An der Schwelle des Frühlings 1963 ist Karl Fischer gestorben, ein Jahr nach dem Tod seiner Mutter. Ein „natürlicher“ Tod? An seinem Grab sehe ich die finsteren Diktatoren und Henker, die unsere Generation zerstört haben, die Mächte, gegen die Karl Fischer bis zum letzten Herzschlag gekämpft hat.“

– Georg Scheuer, Zum Tod Karl Fischers, März 1963[28]

Rehabilitation

Während das Sowjet-Urteil auf Antrag des Sohnes Karl Fischers gemäß Art. 3 des Gesetzes der Russischen Föderation „Über die Rehabilitierung von Opfern politischer Repressionen“ vom 18. Oktober 1991 am 4. Juni 1996 als unrechtmäßig aufgehoben und Fischer von allen ihm zur Last gelegten Vorwürfen endgültig freigesprochen wurde,[77] wurde in Österreich erst 2012 die gesetzliche Grundlage für die Aufhebung der Urteile aus der Zeit des Austrofaschismus geschaffen.[78][79][34][80][81] Im Zusammenhang damit wurde Karl Fischer, ebenso auf Antrag seines Sohnes, vom zuständigen österreichischen Gericht, dem Landesgericht für Strafsachen Wien, durch dessen Präsident und Richter Friedrich Forsthuber in einem am 4. Oktober 2013 gefassten Beschluss rehabilitiert, in dem festgestellt wurde, „dass die gegen diesen ergangenen Urteile wegen des Verbrechens des Hochverrates aus dem Jahr 1937 rückwirkend als nicht erfolgt gelten“.[82][83][84][85] Damit wurden alle der gegen Karl Fischer jemals verhängten Urteile rechtsgültig als nichtig aufgehoben und er gilt als umfassend rehabilitiert.[74]

Remove ads

Ehrung und Gedenken

- Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs gemeinsam mit seiner Mutter Maria Fischer, am 4. September 2020 posthum verliehen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und am 29. Juni 2021 übergeben durch den steirischen Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang in Graz.[86][87][88]

- Im Museum Niederösterreich in St. Pölten wird in der seit Ende des Jahres 2021 neu gestalteten Dauerausstellung des Themenbereiches zur Zeitgeschichte ein Forum mit 15 Biografien von Personen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden, präsentiert, darunter sind auch Karl Fischer und seine in St. Pölten geborene Mutter Maria Fischer. Es werden ebenso einige persönliche Originaldokumente aus der Zeit ihrer Verfolgung gezeigt.[89]

- Im Frühjahr 2023 wurde durch die Hausverwaltung der Stadt Wien – Wiener Wohnen eine Gedenktafel für Karl Fischer am Haus Schrutkagasse 6 neben seinem ehemaligen Wohnhaus Schrutkagasse 8 in Ober Sankt Veit angebracht (siehe Bild).[90] Im Text der Tafel wird auch Karl Fischers Mutter genannt.

Remove ads

Dokumenten-Galerie

- Häftlings-Personal-Karte Karl Fischer, Konzentrationslager Buchenwald, Häftlingsnummer 76999

- Brief Karl Fischers an seine spätere Frau Maria Johanna Fischer aus dem Konzentrationslager Buchenwald, Post-Stempel „Weimar 1, 13.10.1944“

- Brief Karl Fischers an seine spätere Frau Maria Johanna Fischer aus dem Konzentrationslager Buchenwald, 8. Oktober 1944

- Dokument mit Fingerabdrücken und Unterschrift Karl Fischers, Wanino (UdSSR), 9. Oktober 1947

- Erstes Schreiben Karl Fischers aus der UdSSR an seine Mutter Maria Fischer, 12. April 1955

- Erstes Schreiben Maria Fischers an ihren Sohn Karl Fischer in der UdSSR, 26. April 1955

- Amtsbescheinigung nach § 4 des Opferfürsorgegesetzes W-Nr. 10239, Karl Fischer (Außenseite)

- Amtsbescheinigung nach § 4 des Opferfürsorgegesetzes W-Nr. 10239, Karl Fischer (Innenseite)

- Brief Ernst Federns an Maria Johanna Fischer zum Tod Karl Fischers, Cleveland, Ohio, 30. März 1963, Seite 2

- Beschluss zur Rehabilitierung Karl Fischers durch die Russische Föderation

- Ausschnitt aus dem Beschluss zur Rehabilitierung Karl Fischers durch die Republik Österreich

Literatur

Schriften als Autor

- Karl Fischer: Autobiographie. Unvollendet gebliebenes Manuskript bestehend aus 97 maschinengeschriebenen Seiten, Ort und Jahr der Abfassung unbekannt. Archiviert im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien; Original in Privatbesitz.

- Karl Fischer: Autobiographie. In: Österreichische Stalin-Opfer. Memorial. Junius-Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Wien 1990, ISBN 3-900370-81-8, S. 96–105. (Veröffentlichung des ersten Teiles der unvollendet gebliebenen Autobiografie Karl Fischers).

Literatur über Karl Fischer

- Cécile Denis: Continuités et divergences dans la presse clandestine de résistants allemands et autrichiens en France pendant la Seconde Guerre mondiale: KPD, KPÖ, Revolutionäre Kommunisten et trotskystes. Thèse de doctorat réalisée sous la direction d’Hélène Camarade, soutenue publiquement le 10 décembre 2018 à l’université Bordeaux-Montaigne (Dissertation an der Universität Bordeaux-Montaigne), Bordeaux 2018. (französisch)

- Cécile Denis: La résistance allemande et autrichienne en France. D'après sa presse clandestine. L'histoire de trois réseaux germanophones actifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale au travers de leurs journaux et de leurs tracts. Éditions L'Harmattan, Paris 2021, ISBN 978-2-343-21680-5. (französisch)

- Hugo Dewar: Assassins at Large. Being a fully documented and hithero unpublished account of the executions outside Russia ordered by the GPU. Wingate-Verlag, London & New York 1951, S. 169f. (englisch)

- Harald Irnberger: Das Chloroform vom Christkind. In: Kurier, 30. November 1974, S. 11.

- Roland Fischer: Fischer Maria (Marie); Seidenwinderin und Widerstandskämpferin. In: Ilse Korotin (Hrsg.): biografıA. Lexikon österreichischer Frauen. Band 1: A–H. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2016, ISBN 978-3-205-79590-2, S. 832–834.

- Roland Fischer: Vom Hochverrat zur Ehrung durch die Republik Österreich. In: Der Sozialdemokratische Kämpfer. Hrsg.: Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen, Nr. 07-08-09/2021, Wien 2021, S. 8.

Mit gleichlautendem Titel und Text ebenfalls erschienen in: Historia Illenz. Zeitung des Historischen Vereins der Marktgemeinde Ilz und Umgebung, Nr. 18, Ilz Februar 2022, S. 1 und S. 3–4. - Historischer Verein der Marktgemeinde Ilz und Umgebung (Hrsg.): Widerstand gegen die Diktaturen in Österreich und Europa in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts – und was das mit Ilz zu tun hat! – Teil 1: Maria Fischer (Widerstandskämpferin, 1897–1962). In: Historia Illenz. Zeitung des Historischen Vereins der Marktgemeinde Ilz und Umgebung, Nr. 12, Jahrgang 3, Ilz 2020, S. 1 und S. 6–9.

- Historischer Verein der Marktgemeinde Ilz und Umgebung (Hrsg.): Widerstand gegen die Diktaturen in Österreich und Europa in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts – und was das mit Ilz zu tun hat! – Teil 2: Karl Fischer (Widerstandskämpfer, 1918–1963). In: Historia Illenz. Zeitung des Historischen Vereins der Marktgemeinde Ilz und Umgebung, Nr. 13, Jahrgang 4, Ilz 2020, S. 1 und S. 6–8.

- Historischer Verein der Marktgemeinde Ilz und Umgebung (Hrsg.): Widerstand gegen die Diktaturen in Österreich und Europa in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts – und was das mit Ilz zu tun hat! – Teil 3: Karl Fischer (Widerstandskämpfer, 1918–1963). In: Historia Illenz. Zeitung des Historischen Vereins der Marktgemeinde Ilz und Umgebung, Nr. 14, Jahrgang 4, Ilz 2020, S. 1 und S. 3–5.

- Stefan Karner: Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1941–1956. Oldenbourg Verlag, Wien/München 1995, S. 31, 36ff, 50 und 244. ISBN 3-7029-0399-2 (Wien), ISBN 3-486-56119-7 (München). Russisch: Moskau 2002.

- Stefan Karner: Der Spiel-„Kegel“. In: Kleine Zeitung Spezial: 1945. Vom Dritten Reich zur Zweiten Republik. Hrsg.: Christian Weniger, Graz 2015, ISBN 978-3-902819-48-2, S. 142.

- Stefan Karner: Verhaftet und verschleppt. In: Kleine Zeitung Spezial: 1945. Vom Dritten Reich zur Zweiten Republik. Hrsg.: Christian Weniger, Graz 2015, ISBN 978-3-902819-48-2, S. 142f.

- Fritz Keller: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Arbeiter und Revolutionär. ISP-Verlag, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-88332-046-3.

- Fritz Keller: Le Trotskysme en Autriche de 1934 a 1945. In: Cahier Leon Trotsky Nr. 5, Paris Janvier-Mars 1980. (französisch)

- Fritz Keller: Moorsoldat. Aus der Biographie des österreichischen Revolutionärs Karl Fischer. In: Rotfront, Hrsg.: Gruppe Revolutionäre Marxisten, Nr. unbekannt, 1979, S. 5–7.

- Fritz Keller: Quelques biographies de militants de l'Opposition autrichienne. In: Cahier Leon Trotsky Nr. 5, Paris Janvier-Mars 1980. (französisch)

- Herbert Killian: Geraubte Jahre. Ein Österreicher verschleppt in den GULAG. Amalthea Signum Verlag, Wien 2005, S. 310f., ISBN 3-85002-920-4.

- Nils Klawitter: Vom KZ nach Sibirien. In: Der Spiegel Geschichte, Ausgabe 3/2022, Mai 2022, S. 112–117.

- Nils Klawitter: Die kleine Sache Widerstand. Wie Melanie Berger den Nazis entkam. Czernin Verlag, Wien 2024, ISBN 978-3-7076-0845-8.

- Kurt Lhotzky: Who was Georg Scheuer, what was the Revolutionary Workers League?. In: Revolutionary History, Vol. 7, Nr. 1 London 1999. (englisch)

- Emily Rosdolsky, Fritz Keller: 40 Jahre „Trotzkistenprozesse“ in Wien. In: Rotfront. Hrsg.: Gruppe Revolutionäre Marxisten, Nr. 8–9, September 1977.

- Georg Scheuer: Bericht Karl Fischers über seine Flucht 1940. Maschingeschriebene Niederschrift eines Tonband-Interviews Georg Scheuers mit Karl Fischer (12 Seiten), Ort der Tonband-Aufnahme unbekannt, Aufnahme-Jahr 1962. Archiviert im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien.

- Georg Scheuer: Nur Narren fürchten nichts. Szenen aus dem dreißigjährigen Krieg, 1915–1945. Verlag für Gesellschaftskritik, Wien 1991, ISBN 3-85115-133-X.

- Schicksal einer Generation. Zum Tod Karl Fischers. Nachrufe von Georg Scheuer und Josef Hindels auf Karl Fischer. In: Arbeit und Wirtschaft, Gewerkschaftliche Rundschau, 17. Jahrgang, Mai 1963, S. 26f.

- Kurt Seipel, Meine Jugend blieb im Eis Sibiriens. Mit 19 in den GULAG verschleppt. Gerhard Botz, Hrsg.: Österreichisches Literaturforum, Krems an der Donau 1997, ISBN 3-900959-79-X, S. 91 und 377.

- Eric Wegner: Trotzkistische Opfer des NS-Terrors in Österreich – Eine Dokumentation. In: Marxismus, Sondernummer 8, August 2001, S. 37ff.

Remove ads

Weblinks

Commons: Karl Fischer – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Alexandrovsky Central – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Red Newsletter 68: Zum 40. Todestag von Karl Fischer (1918–1963) ( vom 23. September 2007 im Internet Archive).

- Erklärung der internationalistischen Kommunisten Buchenwalds ( vom 7. August 2011 im Internet Archive).

- Cécile Denis: Continuités et divergences dans la presse clandestine de résistants allemands et autrichiens en France pendant la Seconde Guerre mondiale: KPD, KPÖ, Revolutionäre Kommunisten et trotskystes. Thèse de doctorat réalisée sous la direction d’Hélène Camarade, soutenue publiquement le 10 décembre 2018 à l’université Bordeaux-Montaigne (Dissertation an der Universität Bordeaux-Montaigne), Bordeaux 2018. (französisch)

- Roland Fischer: FISCHER Karl. Surnoms: Kegel, Stefan, Emile Berger. In: maitron.fr, 5. Mai 2021. (französisch; Adaptierung und französische Übersetzung des deutschen Textes: Cécile Denis)

- Roland Fischer: Vom Hochverrat zur Ehrung durch die Republik Österreich. In: Der Sozialdemokratische Kämpfer. Hrsg.: Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen, Nr. 07-08-09/2021, Wien 2021, S. 8. (pdf)

- Nils Klawitter: Vom KZ nach Sibirien. In: spiegel.de/geschichte, abgerufen am 13. Juni 2022.

- Maria Sterkl: Eine winzige Wiedergutmachung, 49 Jahre nach dem Tod, Der Standard, 3. Jänner 2012.

- Harald Walser: Ein historischer Schritt, Artikel über die Rehabilitierung von Opfern des Austrofaschismus, Der Standard, 16. Jänner 2012.

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads