Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Kippelemente im Erdklimasystem

Schwellen, deren Überschreitung größere Veränderungen im Erdsystem auslösen können Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Das Konzept der Kippelemente im Erdklimasystem beschreibt großskalige Änderungen im Erdsystem als Folgen der globalen Erwärmung, die ab einem bestimmten Punkt (Kipppunkt oder engl. Tipping Point) auch durch kleine Störungen abrupt oder allmählich eintreten und durch selbstverstärkende Effekte danach erhalten bleiben können, auch wenn das Hintergrundklima wieder hinter den Schwellenwert zurückfällt. Beispiele für wahrscheinliche Kippelemente sind das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds oder die zunehmende Abschwächung der Ozeanzirkulation im Atlantik. Zudem könnte die Gefahr bestehen, dass durch Rückkopplungseffekte beim Überschreiten eines Kipppunkts eine dominoartige Kettenreaktion ausgelöst wird und weitere Kippelemente den Kipppunkt überschreiten.[3][4][5]

Im Jahr 2025 wurde festgestellt, dass Warmwasserkorallen mit 99%iger Sicherheit in den nächsten Jahren ihren Kipppunkt überschreiten werden. Schon heute ist ein nie gesehenes Absterben zu beobachten, da deren Kipppunkt bei einer bereits überschrittenen globalen Erwärmung von 1,2 °C liegt.

Remove ads

Schwellenwerte und Rückkopplungseffekte

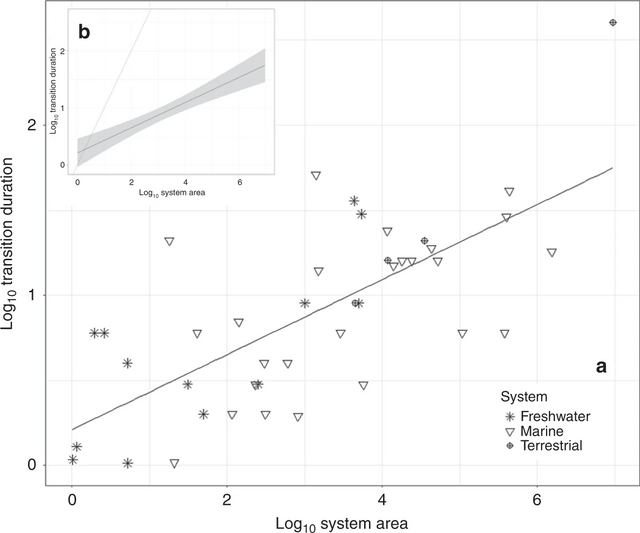

Über die genauen Schwellwerte vieler Kippelemente besteht Unsicherheit, sie könnten bei anhaltenden Treibhausgasemissionen in diesem Jahrhundert überschritten werden. Die Änderungen können sich in wenigen Jahren vollziehen, für die meisten Kippelemente werden jedoch deutlich längere Änderungszeiträume vermutet.[6] Die Wahrscheinlichkeit abrupter, irreversibler Änderungen und die Folgen solcher Änderungen nehmen mit fortschreitender Erderwärmung zu. Bereits bei Überschreitung des 1,5-Grad-Ziels gibt es ein hohes Risiko, dass Kippelemente ausgelöst werden.[7][8] Das Auslösen von Kippelementen kann eine zusätzliche signifikante Erderwärmung nach sich ziehen.[6] Es gibt Befürchtungen, dass das Kippen einzelner Elemente Rückkopplungen in Gang setzen könnte, die Änderungen in anderen Subsystemen des Systems Erde hervorrufen und so Kaskadeneffekte auslösen.[9] Hypothesen über Kaskaden, die mit einer Erderwärmung von mehr als zwei Grad innerhalb diesen und nächsten Jahrhunderts verbunden sind, bedürfen einer weiteren Substanziierung und sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft unwahrscheinlich.[6]

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Das Konzept der Kippelemente wurde von Hans Joachim Schellnhuber um das Jahr 2000 in die Klima-Forschungsgemeinschaft eingebracht.[10][11] Aufbauend auf seinen Arbeiten zur nichtlinearen Dynamik wies er – als einer der koordinierenden Leitautoren der Arbeitsgruppe II – im dritten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (2001) auf die bis dahin vernachlässigte Möglichkeit diskontinuierlicher, irreversibler und extremer Ereignisse im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung hin. Bis dahin war vorwiegend von linearen, allmählich stattfindenden Veränderungen ausgegangen worden.[12]

Der im Februar 2008 publizierte Fachartikel „Tipping elements in the Earth’s climate system“ gehörte in den Jahren 2008 und 2009 zu den am häufigsten zitierten Arbeiten im Bereich der Geowissenschaften[13] und weist gegenwärtig (Stand: April 2019) über 2.500 Zitationen in der Fachliteratur auf. Die Forschungsarbeit zu dem Artikel hatte im Oktober 2005 begonnen. Bei einem Workshop in der Britischen Botschaft in Berlin hatten 36 britische und deutsche Klimaforscher das Konzept und mögliche Kippelemente im Erdsystem diskutiert. Im Jahr darauf wurden 52 weitere internationale Experten befragt sowie die gesamte relevante wissenschaftliche Literatur zu dem Thema ausgewertet. Als Ergebnis wurden neun potentielle Kippelemente benannt, bei denen der Kipp-Punkt vor dem Jahr 2100 erreicht werden könnte.[14] Inzwischen wurden weitere mögliche Kippelemente angegeben.[4]

Ging der IPCC 2001 noch davon aus, dass das Erreichen von Kipppunkten erst bei einer Erwärmung von mehr als 5 Grad wahrscheinlich sei, kam er in den jüngeren Sonderberichten aus den Jahren 2018 und 2019 zu dem Ergebnis, dass Kipppunkte bereits bei einer Erwärmung zwischen 1 und 2 Grad überschritten werden könnten.[15]

Weitere Forschung ist entscheidend, um der Gesellschaft Kosten, Nutzen und Grenzen von Klimaschutz und -anpassung verstehen zu helfen. Angesichts der Relevanz des Themas für die Klimapolitik gibt es Rufe nach einem IPCC-Sonderbericht zu Kippelementen.[16] Thomas Stocker vertritt die Position, die Klimawissenschaft wisse noch zu wenig über Kipp-Punkte, sowohl was die Theorie betrifft als auch die Modelle und die Beobachtungen; während er zwar bestätigt, dass „wir sehr genau wissen, dass Kipppunkte grundsätzlich existieren“, betont er aber, dass es noch große Unsicherheiten gibt vorherzusagen, welche Kipppunkte wann erreicht werden und welche Konsequenzen dies haben wird; darum setzt er sich seit 2020 für einen IPCC-Sonderbericht dazu ein.[17]

Remove ads

Bisher identifizierte mögliche Kippelemente

Zusammenfassung

Kontext

Die Arbeitsgruppe um Schellnhuber benannte im Jahr 2008 die folgenden neun potenziellen Kippelemente:[14]

- Abschmelzen des sommerlichen arktischen Meereises

- Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes

- Abschmelzen des Westantarktischen Eisschildes

- Erlahmen der atlantischen thermohalinen Zirkulation mit damit verknüpftem Kollaps des Nordatlantikstroms

- Veränderung der El Niño-Southern Oscillation (ENSO)

- Zusammenbruch des indischen Sommermonsuns

- Veränderungen im Westafrikanischen Monsunsystem mit Auswirkungen auf Sahara und Sahelzone (mit möglicherweise Ergrünen der Sahara als positivem Kippelement)

- Entwaldung des tropischen Regenwaldes

- Rückgang borealer Wälder

Von diesen neun Kippelementen stellen nach Einschätzung der befragten Experten derzeit das Abschmelzen des arktischen Meereises und des grönländischen Eisschilds die größte Bedrohung dar.[1]

Später wurden noch weitere potenzielle Kippelemente identifiziert:[4]

- Schmelzen von Teilen des ostantarktischen Eisschilds, am Wilkes-Becken[15]

- Schwinden der tibetischen Gletscher

- Methan-Ausgasung aus den Ozeanen und aus anderen Methanhydrat-Lagerstätten

- Methan- und Kohlendioxidemissionen aus tauenden Dauerfrostböden[18][19]

- Austrocknen des nordamerikanischen Südwestens

- Abschwächung der marinen Kohlenstoffpumpe

- Absterben von Korallenriffen; im Jahr 2025 wurde im Global Tipping Point Report festgestellt, dass Warmwasserkorallen mit 99%iger Sicherheit in den nächsten 10 Jahren ihren Kipppunkt überschreiten werden.[20]

- Destabilisierung des Jetstreams (sowie des Monsuns - siehe oben) erhöht die Wahrscheinlichkeit von heftigen Fluten und Dürren[21]

- Rückgang der Netto-Produktivität der Biosphäre (NPB), d. h. der Fähigkeit der Biosphäre, das Treibhausgas CO2 zu binden[22]

- Auflösung niedriger Schichten aus Stratocumuluswolken über dem subtropischen Meer bei CO2-Konzentrationen um 1200 ppm[23][24]

- Schmelzen der Eisschild-Grundzone der Antarktis durch eindringendes Meerwasser[25]

Abschmelzen des arktischen Meereises

Ob das Abschmelzen des arktischen Meereises bereits einen Kipppunkt überschritten hat bzw. ob ein solcher zukünftig eintritt, wird seit einigen Jahren diskutiert.[27] Als Folge der globalen Erwärmung hat sich in den letzten Jahrzehnten – bedingt durch die polare Verstärkung – die Lufttemperatur in der Arktis um das Dreifache des globalen Durchschnitts erhöht. Es wurde dort seit den 1970er Jahren um 2 °C wärmer; die sommerliche Meereisbedeckung ist seitdem durchschnittlich um 40 % zurückgegangen.[28] Zudem wurde die Eisschicht in großen Arealen dünner.[1] Eine vorübergehende Änderung der Arktischen Oszillation und der Pazifischen Dekaden-Oszillation ab 1989 bewirkte außerdem, dass sich größere Anteile der Eisdecke lösten. Der zunehmende Anteil der nicht von Eis bedeckten Wasserfläche führte zu einer größeren Absorption der Sonneneinstrahlung und somit zu einem weiteren Abtauen von Eis, einem Anstieg der Meerestemperatur und einer geringeren Eisbildung in den Wintermonaten. Nach 1988 sei der Einfluss der Eis-Albedo-Rückkopplung größer geworden als externe Einflüsse. Dass dieser Effekt trotz der Normalisierung der Arktischen Oszillation und der Pazifischen Dekaden-Oszillation weiter anhält, weist nach Lindsay und Zhang (2005) auf ausgeprägte nichtlineare Effekte hin. Sie gehen daher davon aus, dass der Kipppunkt für das Abschmelzen der arktischen Meereisbedeckung bereits Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre überschritten wurde.[29] Holland et al. (2006) dagegen nahmen aufgrund eigener Berechnungen an, dass der Kipppunkt frühestens im Jahr 2015 erreicht werden würde.[30] Berechnungen von Livina und Lenton (2013) zufolge fand im Jahr 2007 eine abrupte und seitdem anhaltende Veränderung in der Amplitude der jahreszeitlichen Schwankungen der arktischen Meereisbedeckung statt, die durch die interne Dynamik des arktischen Klimasystems (und nicht durch externe Einflüsse) begründet zu sein scheint und von den Autoren als Kipppunkt betrachtet wird.[27] Es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen reversiblen (umkehrbaren) Kipppunkt handelt.[31]

Abschmelzen des Grönländischen Eisschilds

Der Kipppunkt für das vollständige Abschmelzen des Grönländischen Eisschilds könnte bereits ab einer globalen Erwärmung von 0,8 bis 3 °C erreicht werden mit einer besten Schätzung von 1,5 °C.[32] Der Grönländische Eisschild besitzt überwiegend eine Mächtigkeit von 3.000 Metern, sodass seine hoch über dem Meeresspiegel liegende Oberfläche sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist. Die Lufttemperatur nimmt gemäß barometrischer Höhenformel um etwa 6–7 °C pro 1000 m Höhe ab. Je dünner der Eisschild wird, desto häufiger werden Perioden auftreten, in denen die Oberfläche zu tauen beginnt. Das Abschmelzen beschleunigt sich damit selbst und würde über Jahrtausende zu einem Anstieg des Meeresspiegels von etwa 7 Metern führen. Es wird angenommen, dass unterhalb einer kritischen Eisdicke sich der Schmelzprozess selbst dann fortsetzt, wenn das Klima auf das vorindustrielle Temperaturlevel zurückgehen sollte.[4][33] Ein Vergleich mit dem letzten Interglazial, der Eem-Warmzeit vor etwa 126.000 bis 115.000 Jahren, vermittelt allerdings aus wissenschaftlicher Sicht ein uneinheitliches Bild. Während manche Studien einen bis zu 15 Meter höheren Meeresspiegel als gegenwärtig postulieren, mit einem Schmelzwasseranteil des Grönländischen Eisschilds von 4,2 bis 5,9 Metern,[34] wird überwiegend davon ausgegangen, dass während des Eem-Interglazials, bei partiell wärmerem Klima als im Holozän, der Meeresspiegel maximal 9 Meter über dem heutigen Niveau lag. Nach diesem Szenario hätte der Eisschild ungefähr 1,5 bis 2,5 Meter zu dieser Erhöhung beigesteuert und demnach nur einen Teil seiner Masse eingebüßt.[35][36][37] Eine Studie aus 2025 kommt zu dem Schluss, dass die Eisschilde der Erde bereits bei einer globalen Erwärmung um 1,5 °C nicht bestehen können. Selbst die gegenwärtige Erwärmung von 1,2 °C sei dafür dauerhaft zu hoch und wird wahrscheinlich mehrere Meter Meeresspiegelanstieg über Jahrhunderte erzeugen - einschließlich großer Schäden für Küstenbewohner. Es wird eine näher an oder unter 1 °C liegende globale Erwärmung als notwendiges Ziel zur Bewahrung der Eisschilde vermutet.[38]

Abschmelzen des Westantarktischen Eisschilds

In der Ostantarktis, die den größten Teil der Antarktis umfasst, wird auf absehbare Zeit kein signifikantes Abschmelzen erwartet.[39] Bei der Westantarktis geht man jedoch davon aus, dass es dort zu tiefgreifenden Veränderungen kommen wird. Einige sehr große Gletscher des Westantarktischen Eisschildes enden im Meer. Dort stützen sie sich mehrere hundert Meter unterhalb der Wasseroberfläche an einem in Richtung Festland abfallenden Meeresrücken ab. Da sich das Meerwasser in den vergangenen Jahrzehnten dort erwärmte, führte dies zu einem verstärkten Abschmelzen und einen Rückzug der Gletscherzunge von z. B. dem Pine-Island-Gletscher oder dem Thwaites-Gletscher.[40] Analysen ergaben, dass der Tipping-Point für ein vollständiges Abschmelzen des Thwaites-Gletschers wahrscheinlich bereits erreicht wurde und dieser über einen Zeitraum von 200 bis 900 Jahren vollständig abschmelzen wird.[41] Der Meeresspiegel würde dadurch um 3 m ansteigen.[42] Auch dieser Vorgang ist selbstverstärkend, denn ein höherer Wasserspiegel verringert die Stabilität der Gletscherzungen weiter.

Erlahmen der atlantischen thermohalinen Zirkulation

Das zunehmende Abschmelzen des arktischen Meer- und Landeises führt zu einem größeren Zufluss von Süßwasser sowie zu vermehrter Geschwindigkeit und Stabilität der in Richtung Süden führenden arktischen Meeresströmung. Dies könnte das nordatlantische Tiefenwasser beeinflussen, und schließlich zu einer Verlangsamung der thermohalinen Zirkulation führen. Während der Kollaps der thermohalinen Zirkulation mit nachfolgendem abruptem Klimawechsel wahrscheinlich ein zeitlich entfernter Kipppunkt ist, wird die Verlangsamung der thermohalinen Zirkulation, die einen ähnlichen, aber abgeschwächten Effekt hätte, robust vorhergesagt.[43][44] Das Erlahmen der thermohalinen Zirkulation ist ein Beispiel für einen Kipppunkt, der nicht nur vom Ausmaß, sondern auch von der Geschwindigkeit des Klimawandels abhängt (rate dependent tipping point).[45]

Störung der Südpazifischen Klima-Oszillation und Verstärkung des El Niño-Phänomens

Hinsichtlich der Auswirkungen der globalen Erwärmung auf das El-Niño-Phänomen werden verschiedene Theorien diskutiert. Die Arbeitsgruppe um Mojib Latif nahm 1999 an, dass es durch die vermehrte Aufnahme von Wärme in den Ozean zu einer anhaltenden Absenkung der Thermokline (Wasserschichten) im östlichen äquatorialen Pazifik, und in Folge zu einer größeren Amplitude der El Niño-Southern Oscillation (ENSO) und/oder häufigeren El Niño-Phänomenen kommen kann.[46] Eine Arbeitsgruppe des NASA Goddard Space Flight Center postulierte dagegen 1997 anhaltende La-Niña-Verhältnisse aufgrund einer stärkeren Erwärmung des westlichen im Vergleich zum östlichen äquatorialen Pazifik, was zu verstärkten Ostwinden und einem vermehrten Aufsteigen kalten Wassers im östlichen äquatorialen Pazifik führen könnte.[47] Lenton et al. gingen in ihrer Zusammenfassung aufgrund neuerer paläoklimatischer Studien davon aus, dass die wahrscheinlichste Entwicklung eine Zunahme der Intensität der El Niño-Phänomene ist, wobei eine Zunahme der Häufigkeit nicht sicher vorhergesagt wird. Ebenso ist die Existenz bzw. Lokalisation eines Kipppunktes unsicher. Von erheblichen Folgen – auch bei graduellen Veränderungen – sei dennoch auszugehen,[1] beispielsweise Dürren in Australien und Südostasien und verstärkter Niederschlag an den westlichen Küsten Amerikas. Auch ein Zusammenhang zwischen El Niño und ungewöhnlich kalten Wintern in Europa wird diskutiert.[4]

Methan- und Kohlendioxidemissionen aus tauenden Permafrostböden

Sobald Permafrost auftaut, können Mikroorganismen die dort lagernden Fossilreste zersetzen. Dabei werden die Treibhausgase Kohlenstoffdioxid und Methan freigesetzt.[48] Diese Gase verstärken wiederum die globale Erwärmung, wodurch der Permafrost weiter schmilzt. Eine sich selbst verstärkende Rückkopplung von Erwärmung, fortschreitendem Tauen und weiterer Freisetzung von Kohlenstoff nennt man die Permafrost-Kohlenstoff-Rückkopplung.[49][50][51]

Modellstudien zu Permafrostdynamik und Treibhausgasemissionen lassen eine relativ langsame Permafrost-Kohlenstoff-Rückkopplung auf Zeitskalen von mehreren hundert Jahren erwarten. Allerdings sind in diesen Modellen manche Effekte nicht berücksichtigt, etwa eine weitere Verstärkung durch abruptes Auftauen von Thermokarst-Seen.[52][53] Im Jahr 2019 wurde außerdem beobachtet, dass einige Permafrostböden in der kanadischen Arktis deutlich schneller auftauen, als es vorhergesagt wurde.[54]

Rückgang der CO2-Aufnahmefähigkeit der Biosphäre

Das heutige Erdsystem ist eine CO2-Senke, es nimmt mehr CO2 auf, als es abgibt. Die Ozeane absorbieren ca. 25 % des vom Menschen erzeugten CO2, die Biosphäre (Bäume und andere Pflanzen sowie Böden) weitere ca. 25 %. Doch ab der Mitte des Jahrhunderts wird die Aufnahmekapazität unseres Planeten einer Studie der Columbia University in New York zufolge zurückgehen. Es wird eine zerstörerische Rückkopplung vorhergesagt: Durch Hitzewellen und Dürren fahren Pflanzen ihre Photosynthese herunter, die einer der wichtigsten Mechanismen zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre ist. Zugleich sterben viele Gewächse ab. Dies führt dazu, dass mehr anthropogenes CO2 in der Atmosphäre verbleibt und zusätzlich durch die Zersetzung der abgestorbenen Biomasse weiteres CO2 hinzukommt (in die Atmosphäre abgegeben wird). Dies treibt die Erderwärmung weiter voran, sodass sich Hitze und Trockenheit intensivieren. Da Pflanzen bei Hitzestress weniger Wasser verdunsten, fehlt somit zusätzlich die kühlende Wirkung dieser Transpiration.[55]

Erste Indizien deuten darauf hin, dass die globalen Böden und Landmassen 2023 erstmalig bedeutend weniger Kohlenstoff binden konnten, was eine beschleunigte Freisetzung bisher gebundener CO2-Äquivalente und ein beschleunigtes und intensiviertes Eintreten von Klimafolgen nahelegt.[56] Eine neue Studie aus 2025 deutet darauf hin, dass die CO2-Absorptionsfähigkeit der Biosphäre bereits 2008 ihren Höhepunkt erreichte und seitdem mit einer ungefähren jährlichen Rate von 0,25 % sinkt. Hätte die Biosphäre ihre Senkenfunktion (Sequestrierungs-Fähigkeit) seit den 1960er Jahren beibehalten, so läge die jährliche Zunahme der CO2-Konzentration nur bei 1,9 ppm jährlich. Tatsächlich sind es mit Stand 2025 aber bereits 2,5 ppm. Dieser Rückgang der CO2-Aufnahmefähigkeit wird den Klimawandel weiter beschleunigen.[57]

Schmelzen der Eisschild-Grundzone der Antarktis durch eindringendes Meerwasser

Auch eine sehr begrenzte weitere Erwärmung des Meereswassers löst eine sehr große Eisschmelze in der Antarktis aus, weshalb der weitere globale Meeresspiegelanstieg bislang deutlich unterschätzt wird und in bisherigen Modellen nicht berücksichtigt ist. Forschende haben ein Modell entwickelt, das das jüngst beobachtete weite Eindringen wärmeren Ozeanwassers in die Eisschild-Grundzone (Ort der Eislösung vom Festland der Antarktis in den Ozean hinein) und seine Auswirkungen erfasst. Auch eine relativ geringe Erhöhung der Meerestemperatur kann ein enormes Schmelzen der Grundzone bewirken. Durch die Schmelze entstandene neue bzw. vergrößerte Hohlräume im Eisschild ermöglichen das Eindringen immer weiteren Ozeanwassers. Dabei wird die Grundzone des Eisschildes vergrößert, Temperatur und Fließgeschwindigkeit der Umgebung werden erhöht. Das Modell könnte die in Grönland und der Antarktis insgesamt beobachteten erhöhten Schmelzraten erklären und zu zuverlässigeren Schätzungen beitragen.[58]

Remove ads

Wechselwirkungen und Kaskaden

Zusammenfassung

Kontext

Zwischen Kippelementen kann es Wechselwirkungen geben. Das Auslösen eines Kippelementes kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder auch, in einigen Fällen, verringern, dass weitere kippen.[15] Für manche Wechselwirkungen ist die Richtung – höhere oder geringere Eintrittswahrscheinlichkeit – unbekannt. Es besteht über solche Wechselwirkungen das Risiko von Dominoeffekten und sich gegenseitig verstärkenden Rückkopplungen.[59][60] Dieses Risiko spricht, in einer ökonomischen Kosten-Nutzen-Betrachtung, für eine Stabilisierung des Klimas unter 1,5 °C als optimale Klimapolitik.[61]

Bei einer globalen Erwärmung zwischen 1,5 °C und 2,0 °C könnten Kaskaden von Kippelementen ausgelöst werden, die über Zeiträume mehrerer hundert oder tausend Jahre ablaufen. Bei einer noch stärkeren globalen Erwärmung könnten Kaskaden über kürzere Zeiträume ablaufen und schnelle Kippelemente einschließen, wie die atlantische thermohaline Zirkulation oder den Amazonas-Regenwald.[62] Der Erdsystemwissenschaftler Timothy Lenton weist auf die Möglichkeit hin, dass nicht näher betrachtete, in Modellen oft nicht enthaltene kleinräumige Kippelemente das Kippen großskaliger Elemente auslösen könnten.[45]

Eine Untersuchung des Risikos selbstverstärkender Rückkopplungen im Klimasystem teilt großskalige Kippelemente nach der Erwärmung, durch die sie wahrscheinlich ausgelöst werden, grob in drei Gruppen ein:

- 1 bis 3 Grad Celsius

- Abschmelzen des grönländischen Eisschildes, der sommerlichen arktischen Meereisbedeckung, der alpinen Gletscher und des westantarktischen Eisschildes sowie Absterben fast aller Korallenriffe

- 3 bis 5 Grad Celsius

- unter anderem Rückgang borealer Wälder, Veränderung der El Niño-Southern Oscillation (ENSO), Erlahmen der atlantischen thermohalinen Zirkulation, Verödung des tropischen Regenwaldes[63], Zusammenbruch des indischen Sommermonsuns

- ab 5 Grad Celsius

- weitgehendes Abschmelzen des ostantarktischen Eisschildes und des winterlichen arktischen Meereises, Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Dutzend Meter, großflächiges Auftauen der Permafrostböden

Werden Kippelemente der ersten Gruppe ausgelöst, könnte dies zusammen mit dem Temperaturanstieg durch graduelle biogeophysikalische Rückkopplungen weitere Kippelemente aktivieren. Damit droht das Risiko einer Kaskade, die das Klima unkontrollierbar und irreversibel in ein Warmklima überführen würde, mit vergleichbaren Temperaturen wie im mittleren Miozän. Eine Stabilisierung des irdischen Klimasystems in einem Schwankungsbereich ähnlich dem des gegenwärtigen Holozäns mit einem Temperaturkorridor von maximal ±1 °C, in dem sich die menschlichen Hochkulturen relativ ungestört entwickeln konnten, würde sich dann in absehbarer Zeit auf der Basis eines thermisch-radiativen Gleichgewichts nicht einstellen. Schon bei Einhalten des Zwei-Grad-Zieles, wie 2015 im Übereinkommen von Paris vereinbart, bestünde dieses Risiko, bei einer weiteren Erwärmung würde es steil ansteigen.[64] Im Zuge dieser sehr rasch verlaufenden Entwicklung einschließlich der möglichen Destabilisierung der gesamten Biosphäre könnte ein Klimazustand eintreten, dessen spezielle Charakteristik ein Novum in der Erdgeschichte wäre.[65] Auftreten und Klimawirkung von Kipppunkten während verschiedener geochronologischer Perioden gelten als gesichert und sind Forschungsgegenstand der Paläoklimatologie.[66]

Computersimulationen von Klimamodellen bilden Kippelemente mit abrupten, nichtlinearen Zustandsänderungen oft nicht angemessen ab.[67] Teils werden die Zusammenhänge, die den neu entdeckten Kippelementen zugrunde liegen, auch erst im Laufe der Zeit in entsprechende Klimamodelle aufgenommen oder vorläufig als nachträgliche Korrekturfaktoren aufgenommen.[68]

Remove ads

Beobachtungsdaten zu Kipppunkten in der Geschichte und geologische Aufzeichnungen

Zusammenfassung

Kontext

Eine Reihe empirischer Belege spricht für die Existenz von Kipp-Punkten im Erdsystem, die, wenn sie einmal aktiviert wurden, möglicherweise irreversibel[70] eine Verschiebung hin zu einem anderen Ökosystemzustand oder Klimagleichgewicht katalysieren.

Eine Studie zeigte, dass größere Ökosysteme schneller 'kollabieren' können als bisher angenommen, der Amazonas-Regenwald zum Beispiel (zu einer Savanne) innerhalb von ~50 Jahren und die Korallenriffe der Karibik innerhalb von ~15 Jahren, sobald ein 'Kollaps'-Modus ausgelöst wird. Im Fall von Amazonien war dies nach ihrer Einschätzung bereits 2021 der Fall.[71][72][73][69] Der Kipppunkt wird aktuell bei 20–25 % zerstörter Regenwaldfläche angesetzt und steht einer realen Entwaldung von 20 % sowie weiteren 6 % erheblicher Degradation (für West-, Süd- und Ostamazonien) gegenüber. Die Savannenbildung hat demnach dort bereits eingesetzt und wird zudem zu deutlich abnehmenden Niederschlägen führen, da intakter Regenwald etwa die Hälfte seiner Niederschläge selbst erzeugt.[74][75]

Ein Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2021 veranschaulicht, wie die Auswirkungen in gut dokumentierten Fällen abrupter Veränderungen in den letzten 30.000 Jahren kaskadenartig das Erdsystem durchlaufen haben.[76]

Eine Studie schlussfolgerte, dass geologische Aufzeichnungen des Paläozän/Eozän-Temperaturmaximums vor ~56 Millionen Jahren auf erhebliche klimatische Kipppunkte im Erdsystem hindeuten, die „die Freisetzung zusätzlicher Kohlenstoffspeicher auslösen und das Erdklima in einen heißeren Zustand versetzen könnten“.[77][78]

Remove ads

Literatur

- Anthony D. Barnosky et al.: Tipping point for planet earth - how close are we to the edge? Thomas Dunne Books, New York 2016, ISBN 978-1-250-05115-8

- Simon Dietz, James Rising, Thomas Stoerk, Gernot Wagner: Economic impacts of tipping points in the climate system. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 24. August 2021, doi:10.1073/pnas.2103081118

- Timothy M. Lenton, Hans Joachim Schellnhuber: Tipping the scales. In: Nature Reports Climate Change. 1. Jahrgang, 22. November 2007, doi:10.1038/climate.2007.65 (englisch).

- Timothy M. Lenton, Hermann Held, Elmar Kriegler, Jim W. Hall, Wolfgang Lucht, Stefan Rahmstorf, Hans Joachim Schellnhuber: Tipping elements in the Earth's climate system. In: PNAS. 105. Jahrgang, Nr. 6, 2008, S. 1786–1793, doi:10.1073/pnas.0705414105 (englisch, pnas.org).

- Hans Joachim Schellnhuber: Tipping elements in the Earth System. In: PNAS. 106. Jahrgang, Nr. 49, 2009, S. 20561–20563 (englisch, pnas.org).

- Claudia Mäder, Juli 2008, Umweltbundesamt: Kipp-Punkte im Klimasystem. Welche Gefahren drohen? (PDF; 256 kB, Hintergrundpapier)[18]

- Winkelmann, Ricarda et al.: The Tipping Points Modelling Intercomparison Project (TIPMIP): Assessing tipping point risks in the Earth system. Earth System Dynamics (2026). (preprint: pdf)

Remove ads

Weblinks

- Kippelemente – Großrisiken im Erdsystem am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

- Global Tipping Points an der University of Exeter (englisch)

- climatetippingpoints.info - Wissenschafts-Blog (englisch)

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads