Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Kriegsverbrecherprozess von Riga

Prozess gegen deutsche Kriegsverbrecher Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

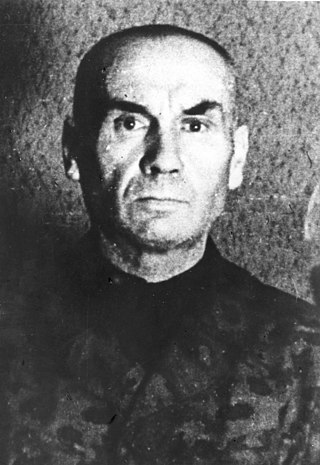

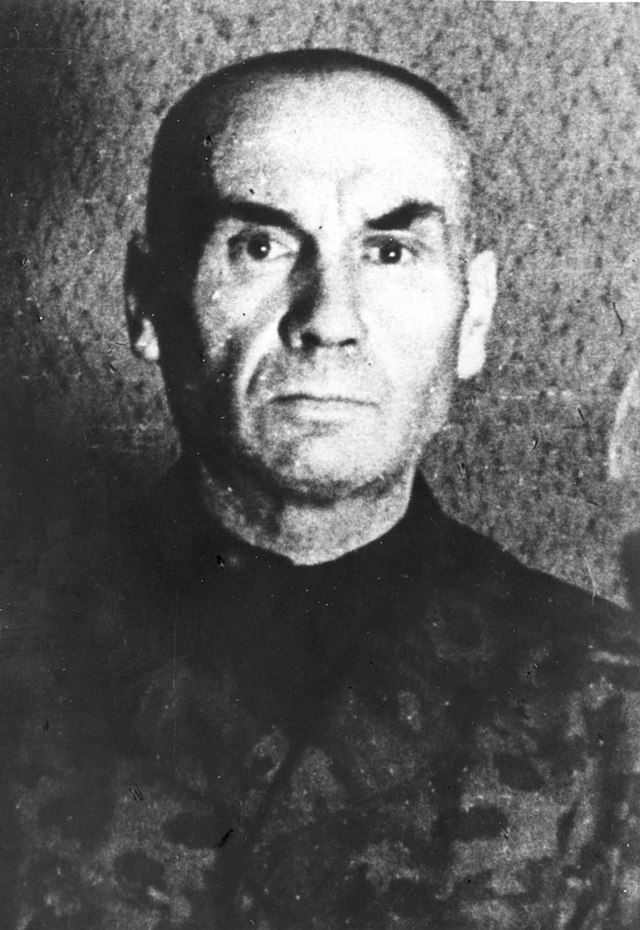

Der Kriegsverbrecherprozess von Riga fand vom 26. Januar bis 3. Februar 1946 in Riga gegen sechs Wehrmachtsgeneräle und den Höheren SS- und Polizeiführer Friedrich Jeckeln (in den Reichskommissariaten Russland Süd und Ostland), sowie den SA-Standartenführer Alexander Boecking vor dem Militärtribunal des baltischen Wehrkreises statt.[1] Anders als bei den Schauprozessen während der Säuberungen Stalins in der KPdSU während der dreißiger Jahre mussten strafrechtlich relevante Tatbestände nicht eigens erfunden werden, deshalb der Begriff Kriegsverbrecherprozess.[2]

Remove ads

Hintergrund

Zusammenfassung

Kontext

Aufgrund der alliierten Moskauer Deklaration vom 30. Oktober 1943 sühnte die Sowjetunion diejenigen Kriegsverbrechen, die auf ihrem Territorium begangen worden waren. Bereits der Ukas 43 vom 19. April 1943 hatte vorgesehen, „deutsche, italienische, rumänische, ungarische und finnische Verbrecher, die der Mordtaten und Misshandlungen an der Zivilbevölkerung und an gefangenen Rotarmisten überführt worden sind, sowie Spione und Vaterlandsverräter unter den Sowjetbürgern mit der Todesstrafe durch Erhängen zu bestrafen.“ Das betraf Massenerschießungen der Zivilbevölkerung, Gräueltaten gegenüber Kriegsgefangenen und Zivilisten, die Deportationen und die vielfältigen Zerstörungen vor Ort während des Deutsch-Sowjetischen Kriegs. Schlüsselpersonen aus der SS und den Einsatzgruppen, aber auch hohe Wehrmachtsoffiziere wurden in einer ersten Welle von acht öffentlichen Prozessen abgeurteilt. Wegen der teilweise psychischen und physischen Folter der Angeklagten, manch falschen Beschuldigungen sowie der aktiven Einbeziehung der lokalen Bevölkerung spricht die Forschung von Demonstrations- oder gar von Schauprozessen.[3][4] Die Urteile erschienen nicht nur hart und unerbittlich, sondern aufgrund von vorgelegten Beweisen und Zeugenaussagen auch legitim.[5]

Remove ads

Anklage

Zusammenfassung

Kontext

Anders als bei anderen Prozessen der ersten Welle wollten und konnten die Ankläger dem Hauptangeklagten Jeckeln konkrete Verantwortlichkeiten nachweisen. So konnte Jeckeln, einem Rassekrieger par exellence, dessen Name vor allem mit dem Massaker von Rumbula verbunden ist, anhand von eigenen Aussagen, sowie Zeugenaussagen anderer Tatbeteiligter und Überlebender der Massaker sowie anhand deutscher Unterlagen eine Schuld nachgewiesen werden. Er hatte nicht nur die Befehle gegeben, sondern war auch teilweise persönlich anwesend und hatte selbst Erschießungen vorgenommen und sich damit gerühmt.[6] Den Anklägern gelang es, die „Blutspur“ Jeckelns durch die Ukraine und das Baltikum nachzuzeichnen und seine Verantwortung für den begangenen Judenmord zu ermitteln, auch wenn es gelegentlich zu Überzeichnungen kam.[7] Jeckeln verteidigte seine Taten damit, dass er auf höheren Befehl von Reichsführer SS Heinrich Himmler gehandelt habe.[8]

Boecking, dem Gebietskommissar des Talliner Bezirks, wurde pauschal die Germanisierungspolitik in Estland mit der Plünderung und Vernichtung des estnischen Volkes und der Ansiedlung Deutscher vorgeworfen. Dabei wurden auch konkrete Vorwürfe wie Zwangsarbeit, Zwangsaussiedlung und Plünderung erhoben und konkret Betroffene benannt.[9]

Jeckeln, Boecking und die Generäle wurden nach Ukas 43 wegen Kriegsverbrechen auf sowjetischem Territorium zum Tode verurteilt und unmittelbar nach der Urteilsverkündigung am 3. Februar 1946 öffentlich durch Hängen hingerichtet.[12]

Remove ads

Dokumentation der deutschen Gräueltaten

Wie bei den Prozessen von Minsk und Charkow wurden die Protokolle der Hauptverhandlung in Buchform veröffentlicht und es wurden dokumentarische Filmaufnahmen des Prozesses angefertigt.[13]

Literatur

- Mike Schmeitzer: Konsequente Abrechnung? NS-Eliten im Visier sowjetischer Gerichte 1945–1947. In: Todesurteile sowjetischer Militärtribunale gegen Deutsche (1944–1947). Eine historisch-biographische Studie. Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, ISBN 978-3-525-36968-5, S. 63 ff.

- Mike Schmeitzer: Besondere Härte? – Die sowjetischen Verfahren im SS- und Polizei-Komplex. In: Die SS nach 1945: Entschuldungsnarrative, populäre Mythen, europäische Erinnerungsdiskurse. Hrsg.: Schulte und Wildt, Vandenhoeck & Ruprecht 2018, ISBN 978-3-8470-0820-0, S. 145 ff.

Remove ads

Film

- Hinrichtung, Dokumentarfilm, Chronoshistory

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads