Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Liste von Mühlen an der Flöha

Wikimedia-Liste Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

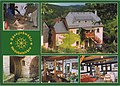

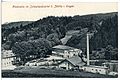

Die Liste von Mühlen an der Flöha gibt eine Übersicht über die historischen Wassermühlen an der Flöha (Fluss) und deren Zuflüssen unabhängig davon, ob sie noch existieren oder bereits verfallen und abgerissen sind. Es wurden über 130 Mühlenstandorte erfasst. Viele Mühlen existieren nicht mehr, einige sind umgebaut und dienen anderen Zwecken.

Bei Mühlen, die unter Denkmalschutz stehen, kann über die ID-Nummer der jeweilige Denkmaltext aus der sächsischen Denkmalliste aufgerufen werden. Die historische Bedeutung der Mühlen als Einzeldenkmale ergibt sich aus dem Denkmaltext des Landesamts für Denkmalpflege Sachsen.

Remove ads

Legende

- Bild: zeigt ein Bild der Mühle und gegebenenfalls zusätzlich einen Link zu weiteren Fotos im Medienarchiv Wikimedia Commons.

- Bezeichnung: Name der Mühle und gegebenenfalls Bauwerksname des Kulturdenkmals

- Lage: Ortsteil bzw. Gemarkung sowie Straßenname und Hausnummer. Der Link Karte führt zur Kartendarstellung.

- Datierung: gibt das Jahr der Fertigstellung oder den Zeitraum der Errichtung an.

- Beschreibung: Angabe baulicher und geschichtlicher Einzelheiten, von Denkmaleigenschaften sowie ehemaligen Besitzern oder Bewohnern der Mühle

- ID: Falls die Mühle ein Kulturdenkmal ist, ist hier die ID-Nr. des Landesamts für Denkmalpflege Sachsen angegeben. Ein ggf. vorhandenes Icon

führt zu den Angaben bei Wikidata.

führt zu den Angaben bei Wikidata.

Remove ads

Liste von Mühlen an der Flöha

Zusammenfassung

Kontext

Die Liste der ehemaligen Mühlen ist entsprechend der örtlichen Lage von der Quelle bis zur Mündung gegliedert.

Remove ads

Liste von Mühlen an Zuflüssen der Flöha

Zusammenfassung

Kontext

Liste von Mühlen an der Schweinitz und an der Natzschung

Die Liste der ehemaligen Mühlen ist entsprechend der örtlichen Lage von der Quelle bis zur Mündung gegliedert.

Liste von Mühlen an der Pockau und im Lautenbachtal

Die Liste der ehemaligen Mühlen ist entsprechend der örtlichen Lage von der Quelle bis zur Mündung gegliedert.

Liste von Mühlen am Haselbach, an der Lößnitz und am Hetzbach

Die Liste der ehemaligen Mühlen ist entsprechend der örtlichen Lage von der Quelle bis zur Mündung gegliedert.

Remove ads

Ausführliche Denkmaltexte

- Denkmaltext

Die einstige Spinnerei befindet sich im Westen des Dorfes Falkenau, welches 2011 zur Stadt Flöha eingemeindet wurde. Sie liegt unweit des Flöha-Ufers an einem Wassergraben außerhalb des Ortskerns. Das lange Zeit durch Landwirtschaft, Kalk- und Silberbergbau sowie Holzflößerei geprägte Dorf erfuhr durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert mit der für die Region typischen Ansiedlung von Spinnereien und der Anbindung an das sächsische Eisenbahnnetz eine tiefgreifende Veränderung. Bis zur politischen Wende 1990 nahm Falkenau eine wichtige Position in der sächsischen Textilindustrie ein. Die heute noch erhaltenen Baulichkeiten der Dorfstraße 15 in Falkenau sind aus einer 1845/46 entstandenen Spinnmühle (Strumpfgarn-Spinnerei) hervorgegangen. Deren Bauherr war Karl Friedrich Schreyer (gest. 1872), seinerzeit Besitzer des in der Nähe gelegenen Lehngutes. Zur Anlage der Schreyerschen Spinnmühle gehörten noch eine ältere Schneidemühle, wenig später durch einen Neubau ersetzt, und ein Werkskanal. Der gesamte Komplex gelangte 1879 für kurze Zeit in den Besitz der Nossener Papierfabrik Roßberg & Co, bevor er 1882 von dem Berliner Unternehmer Georg Liebermann (1844–1926) zusammen mit der ebenfalls im Ort gelegenen Spinnerei Fiedler erworben und vereinigt wurde. Ein Brand der Unteren Spinnerei 1885 führte zu umfangreichen Baumaßnahmen, dabei entstand der ältere Teil des noch erhaltenen Produktionsgebäudes vermutlich unter Nachnutzung des Mauerwerks der Spinnmühle. Liebermann verkaufte beide Spinnereien 1911 an den Besitzer der Tüllfabrik Flöha, Carl Siems (gest. 1937), welcher sie bis 1913 als Kommanditgesellschaft Georg Liebermann Nachf. und später als Aktiengesellschaft weiterführte. 1941 erfolgte aufgrund der Arisierung eine Umbenennung in Baumwollspinnerei Falkenau AG und die Spinnereigebäude wurden für die Rüstungsindustrie benutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Unteren Spinnerei die Produktion eingestellt und ein Lager der Konsumgenossenschaft Chemnitz eingerichtet. Die gewachsene Anlage der Unteren Spinnerei besteht aus mehreren, um einen befestigten Hof angeordneten Gebäuden aus unterschiedlichen Bauphasen. An der Fassade des großen viergeschossigen Produktionsgebäudes an der Südwestseite des Hofes kann man zwei Bauabschnitte erkennen. Der ältere Bereich, ein verputzter Ziegelbau mit Fenstergewänden aus Hilbersdorfer Porphyrtuff und Flachdach, der vermutlich nach dem erwähnten Brand 1885 eventuell unter Einbeziehung älterer Bausubstanz errichtet wurde, wird durch hohe und regelmäßig angeordnete Segmentbogenfenster bestimmt. Der jüngere südlichere Anbau schließt sich an den älteren Teil an. Es handelt sich um einen verputzten Ziegelbau in Stahlbetonskelettbauweise mit großen rechteckigen Industriefenstern und Flachdach. Er entstand vor 1905. Im Westen wurde im Winkel an das ältere Produktionsgebäude ein dreigeschossiger, langgezogener und verputzter Ziegelbau mit Pultdach angebaut. Die Gebäudeteile stehen jeweils für einen Zeitpunkt in der Geschichte der Industriearchitektur. Sie verdeutlichen im Vergleich miteinander die Entwicklung zu einer sachlicheren, pragmatischeren Formensprache verbunden mit der Nutzung modernster Konstruktionsweisen mit Stahl und Beton. Um den Hof gruppieren sich weiterhin ein freistehendes Gebäude mit repräsentativem Mittelrisalit im Nordwesten (sog. Gesindehaus, gebaut vermutlich um 1880) und ein Wiegehäuschen an der gepflasterten Zufahrt. Südwestlich des großen Produktionsgebäudes verläuft der befestigte Werkskanal, der mithilfe eines östlich der Unteren Spinnerei gelegenen Grundwehres durch die Flöha gespeist wird und dessen Zulauf durch ein Schütz mit Bedienhäuschen reguliert werden konnte. Auf der anderen Seite des Grabens sind ein Schornstein und die Grundmauern einfacher Gebäude in Ziegel- und teilweise Fachwerkbauweise erhalten, die als Kessel- und Maschinenhaus fungierten und eventuell aus der älteren Schneidemühle hervorgingen. Ein den Graben überspannendes Turbinenhaus in Eisenbetonbauweise verbindet das Maschinenhaus mit dem Produktionsgebäude. Zur Anlage gehören weiterhin das sog. Gesindehaus, das Wiegehäuschen sowie das Kessel-, Maschinen- und Turbinenhaus. Die Baumwollspinnerei Georg Liebermann bzw. spätere Baumwollspinnerei Georg Liebermann Nachf. AG zählte am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts zu den führenden Unternehmen in der Spinnereibranche Sachsens. Liebermann entstammte einer bedeutenden preußisch-jüdischen Textilfabrikantenfamilie und war der Bruder des Malers und bedeutenden deutschen Impressionisten Max Liebermann (1847–1935), dessen künstlerische Arbeit er anfangs finanziell unterstützte. Georg Liebermann vertrat sozialreformerische Bestrebungen, die er auch in Falkenau umsetzte. Mit seiner finanziellen Hilfe wurden ein Ledigenheim (Am Fabrikweg 1, erbaut 1902), ein Kindergarten, eine Volksküche, eine Badeanstalt und mehrere Wohnhäuser für seine Arbeiter errichtet. Aufgrund des heutigen Erscheinungsbildes der Unteren Spinnerei in Falkenau ist sie ein bauliches Zeugnis, das die aufgezeigten Entwicklungen in der Bau- und Ortsgeschichte, Industrie- und Wirtschaftsgeschichte, aber auch in der Industriearchitektur verdeutlicht und für das deshalb ein öffentliches Erhaltungsinteresse besteht. Im Ensemble verdeutlichen die einzelnen Bestandteile die funktionalen Zusammenhänge eines auf Wasserkraft- und (später zusätzlichen) Dampfkraftnutzung aufbauenden Produktionsbetriebes. Zusätzlich besitzt die Untere Spinnerei aufgrund der Verbindung zu Georg Liebermann eine personengeschichtliche Bedeutung. - Stadtmühle Marienberg

Die ehemalige »Holzwaaren-Manufactur« wurde in der Aue des Schlettenbachs 1900 durch Fabrikant Karl Arnold errichtet, der Bauherr und Ausführender zugleich war. Die Anlage aus Wohnhaus und drei Fabrikationsgebäuden ist technisches Denkmal und von baugeschichtlicher wie ortsgeschichtlicher Bedeutung. Das Fabrikantenwohnhaus ist ein zweigeschossiger Putzbau über nahezu quadratischem Grundriss. Die Fassade weist Gliederungen durch roten Backstein auf und der Bau wird durch ein repräsentatives Mansardwalmdach abgeschlossen. Im daran angefügten dreigeschossigen Fabriktrakt werden die Backsteingliederungen in reduzierter Form weitergeführt. Zeittypisch sind die segmentbogigen Öffnungen der Fabrikationsgebäude, deren Bau sich insgesamt bis 1911 hinzog. 1903 wurde die Schneidemühle und galvanische Anstalt (Metallwaren) mit einer liegenden Lokomobile von Lanz (Mannheim) versehen. Obwohl der Betrieb 1908 Knopf- und Metallwarenfabrik Joseph Esser hieß, tauchte der Name Karl Arnold später wieder auf. 1996 wurde die Anlage teilweise zu Wohnzwecken umgenutzt. - Erhaltene Mühlentechnik: fünf Walzenstühle, zwei Steinmahlgänge, ein Schrotgang mit Mühlsteinen

- Walzenmühle: integriert in noch funktionsfähiges Mühlensystem, das bis ca. 1970 der Mehlherstellung diente, hergestellt von Fa. Grosse aus Lohmen vor 1939

- Schrotgang mit Mühlsteinen: wurde demontiert, ist aber vorhanden, eventuell Ende 19. Jahrhundert hergestellt

- Steinmahlgang: Vierfach-Mahlgang, Fa. Max Wendt Mühlenbau Heppenheim

- Doppelsteinmahlgang: Fa. W & O Gericke Mühlenbau Zürich Ende 19. Jahrhundert.

- Mondscheinmühle:

Müllerwohnhaus einer ehemaligen Ölmühle, vermutlich in der 1. Hälfte des 19. Jh. erbaut. 1849 befand sich die Mühle im Besitz des Müllers Ehregott Leberecht Kluge. Zweigeschossiger Fachwerkbau über längsrechteckigem Grundriss mit massivem Erdgeschoss, Abschluss durch Krüppelwalmdach. Das Haus besticht durch seinen guten Originalzustand. Es wird in der Mitte der Traufseite erschlossen. Die Hauseingangstür wird durch ein Türportal mit flacher Dreieckgiebelverdachung gerahmt. Das Obergeschoss weist ein regelmäßig gegliedertes Fachwerk mit Eckstreben auf, welches teilweise verbrettert wurde. Die Fenster sind erneuert, ihre Proportionen blieben gewahrt. Die Sanierung erfolgte unter Wahrung des Denkmalwertes, der sich auf Grund der Authentizität und besonders typischen baulichen Ausprägung aus dem ortsgeschichtlichen und dem baugeschichtlichen Wert ergibt. - Hauboldmühle Oederan

Der Rat der Stadt Oederan erwirbt 1533 vom Landesherren drei Mühlen, darunter auch die sog. "Hauboldmühle". 1632 war sie nach Aktenlage abgebrannt. 1723 wird als Müller ein Christian Döhnel genannt, 1728 wird die Mühle urkundliche als Mahlmühle mit zwei Mahlgängen erwähnt. Weitere Eigentümer nach 1763 waren die Müller Christian Friedrich Beyer und Johann Georg Richter. Am Schlussstein trägt die Mühle die Bezeichnung "J.C.R. 1796". Die Initialen stehen für Johann Christian Richter, der die Mühle im Jahr 1796 offensichtlich grundlegend erneuern ließ. Als 1831 Carl Friedrich Stöhr Besitzer der Mühle wurde, wurde sie als Malzmühle bezeichnet. Im Zeitraum von 1841 bis 1865, als die Mühle sich im Eigentum des Tuchfabrikanten Grüner befand, wird sie als Malz- und Ölmühle mit eingebauter Kammgarnspinnerei genutzt. 1865 folgt der nächste Eigentümerwechsel. Der Müller Traugott Heinrich Haubold betreibt nun die Mühle wieder als Mahlmühle mit Bäckerei. Die Mühle wurde durch unterschiedliche Eigentümer bis 1958 betrieben. Spätere Nutzung als Wohnhaus, gegenwärtig leer stehend. Zweigeschossiger, breit lagernder Fachwerkbau mit massivem Erdgeschoss, dort Fenstergewände aus Hilbersdorfer Porphyrtuff sowie mittig angeordnetes Segmentbogenportal mit Schlussstein bez. "J. C. R.1796", bauzeitliche sehr schöne zweiflügelige Rahmenfüllungstür mit fest stehendem gesprosstem Oberlicht erhalten, Fachwerk-Obergeschoss, teilweise massiv, Krüppelwalmdach mit Schleppgaube. Im Erdgeschoss befinden sich noch die Ladentür und das Schaufenster der ehemaligen Bäckerei. Im rechten Winkel an das Haus wurde ein zweigeschossiger Anbau, ein massiver Putzbau, angefügt. An der rückwärtigen Traufseite befindet sich ein eingeschossiger massiver Anbau, in dem sich ursprünglich die Mühlentechnik befand. Durch seine markante Lage und die besondere Geländetopographie prägt der Baukomplex das Ortsbild maßgeblich. Die Nutzungsgeschichte begründet die große stadtgeschichtliche Bedeutung des Baukomplexes. Durch die Authentizität und besonders typische Ausprägung des Fachwerkbaus dokumentiert dieser zugleich das Bauhandwerk seiner Entstehungs- bzw. Umbauzeit um 1800 und erlangt hierdurch auch baugeschichtliche Bedeutung. Auf Grund des langen Leerstandes wurde das Fachwerkgebäude baulich stark in Mitleidenschaft gezogen. Viele Bauteile waren derart geschädigt, dass während der 2018 begonnenen Sanierungsarbeiten nur die nördliche und westliche Fassade (Umfassungsmauern) des Erdgeschosses mit Eingangsportal an der Nordseite und den Natursteinfenstergewänden, die nördliche Fachwerkwand des Obergeschosses, der Keller mit Zugangsportal und zwei Tonnengewölben sowie die Umfassungsmauern (Bruchsteinmauerwerk) der ehemaligen südwestlichen Radstube erhalten werden konnten. Die genannten Bauteile werden in den sich am Vorgängerbau orientierenden Neubau integriert. Damit wird die o. g. markante Lage im Ortsbild weiterhin gewahrt.

Remove ads

Literatur

- Reinhard Schmidt: Das Lautenbachtal im Born- und Heinzewald mit seinen Mühlen und Talsperren – eine Chronik, 2015, Pockau-Lengefeld, 180 S.

- Gerhard Spindler: Ältere Wassermühlen des Müllereigewerbes im Erzgebirge und in der Oberlausitz, Dissertation, TH Dresden, 1954, 180 S. sowie 62 S. Anlage mit 126 Abb. Digitalisat (abgerufen am 2. April 2025)

Landkarten-Archiv

- Messtischblatt 470 Sayda (1910) (abgerufen am 24. Juli 2025)

- Messtischblatt 469 Annaberg (1910) (abgerufen am 24. Juli 2025)

- Messtischblatt 442 Chemnitz (1910) (abgerufen am 24. Juli 2025)

Weblinks

Commons: Mühlen an der Flöha – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Meyers Landkarte: Pockau um 1900 (abgerufen am 3. Mai 2024)

- Mühlen und Hammerwerke im Erzgebirge (abgerufen am 3. Mai 2024)

- Ins-Erzgebirge: Mühlen im Erzgebirge (abgerufen am 3. Mai 2024)

- Wünschendorf/Erzgeb. - Mühlen (abgerufen am 3. Mai 2024)

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads