Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Nephron

Funktionseinheit der Niere Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

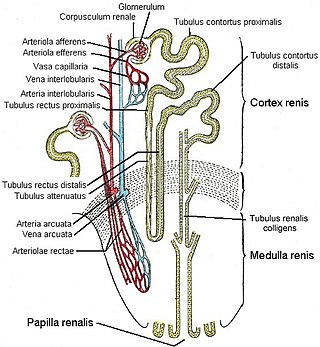

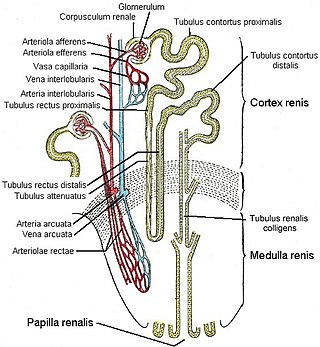

Ein Nephron (von altgriechisch νεφρός nephros, deutsch ‚Niere‘; früher auch: Nierenkämmerchen;[1] Plural: Nephrone, seltener auch Nephronen oder Nephra) ist die funktionelle Untereinheit der Niere. Das Nephron gilt als kleinste Nierenfunktionseinheit.

Anatomie

Zusammenfassung

Kontext

Das Nephron besteht aus:

- dem Nierenkörperchen (Malpighi-Körperchen, benannt nach Marcello Malpighi; Corpusculum renale; früher Nierenkörnchen[2]) mit dem Glomerulum (Nierenknäuelchen) in der Bowmanschen Kapsel und

- dem daran angeschlossenen Nierenkanälchen (Tubulus renalis).[3] Das Nierenkanälchen wird in Hauptstück (proximaler Tubulus), Überleitungsstück (Intermediärtubulus oder Tubulus attenuatus) und Mittelstück (distaler Tubulus) unterteilt. Die geraden Abschnitte der Nierenkanälchen und das Überleitungsstück bilden eine Schlinge, die als Henlesche Schleife (nach Jakob Henle, lateinisch Ansa nephroni) bezeichnet wird. Die Henleschen Schleifen existieren nur bei Säugetieren und Vögeln. Sie sind offensichtlich notwendig, um einen gegenüber dem Blut hyperosmotischen Harn zu bilden, denn Wirbeltiere ohne Henlesche Schleifen sind dazu nicht in der Lage.

Verbindungstubulus und Sammelrohr sind embryologisch anderer Herkunft und gehören deshalb nicht zum Nephron. Sie bilden aber eine funktionelle Einheit mit dem Tubulussystem des Nephrons. Der distale Tubulus ist distal im Hinblick auf das Nephron.

Jede menschliche Niere besitzt etwa eine Million dieser morphologischen oder physiologischen Untereinheiten und damit ebenso viele Nierenkörperchen, Nierenknäuelchen und Nierenkanälchen. Diese drei deutschen Begriffe werden heute kaum noch verwendet; sie fehlen zum Beispiel auch sowohl in der 11. wie in der 19. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie.[4]

Die Tubuli arbeiten (trotz eines postulierten tubuloglomerulären Feedback) weitgehend unabhängig von den Glomeruli.[5]

Remove ads

Physiologie

Zusammenfassung

Kontext

In den Nierenkörperchen wird kontinuierlich Primärharn aus dem Blut filtriert. Die Primärharnbildung heißt auch glomeruläre Filtration oder filtrative Nierenfunktion (Nierenleistung) und lässt sich mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR) oder eingeschränkt auch mit der Kreatinin-Clearance beurteilen. Beide betragen bei gesunden Erwachsenen etwa 150–180 Liter am Tag (105–120 ml/min). Die Glomeruli filtern das Plasma weitgehend unabhängig vom arteriellen Blutdruck. Eine konstante GFR wird bei arteriellen Mitteldrücken zwischen 75 und 200 mmHg erreicht durch:[6]

- myogene Autoregulation

- Renin-Angiotensin-Aldosteron-System

- tubuloglomeruläres Feedback

- gefäßerweiterndes Adenosin und Prostaglandine, die bei Minderperfusion synthetisiert werden

Anschließend werden in den Tubuli bestimmte Stoffe resorbiert (vor allem wird Wasser „rückresorbiert“, reabsorbiert, Wasserreabsorption), aber auch sezerniert. Die Tubuli regulieren den Wasserhaushalt. Durch diese Konzentration entsteht aus dem Primärharn der eigentliche Harn (Sekundärharn oder Endharn).

Die eigentliche Nierenleistung[7] besteht im aktiven Transport[8][9] der Tubuli (unter Energieverbrauch) im Gegensatz zur hämodynamisch erzeugten (passiven) Filtration der Glomeruli.[10][11]

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Die Theorien der Harnbereitung[12] haben eine lange Geschichte.[13] Schon Leonhart Fuchs (1501–1566) beschrieb die Niere als Sieb oder Filter. Auch der österreichische Anatom Josef Hyrtl (1810–1894) bezeichnete eine Niere als Seihe (seyhe) oder Sieb.

Erst nach Erfindung des Mikroskops um 1600 konnte man die Glomeruli von den Tubuli unterscheiden. „William Bowman bewies, daß Tubuli und Glomeruli eine funktionelle Einheit bilden.“[14] Diese kleinste Nierenfunktionseinheit ist das Nephron. Das Glomerulum wird von der doppelwandigen Bowman-Kapsel umhüllt. William Bowman (1816–1892) behauptete noch 1842, die glomerulären Kapillargefäße scheiden Wasser aus, welches die von den Tubuli sezernierten Stoffe wegspüle.[15][16] Bowman „vermutete, daß die Nierentätigkeit eine sekretorische Leistung sei.“[17]

Klare Vorstellungen über die Arbeitsweise der Glomeruli renis und der Tubuli renales[18] bei der Harnbereitung hatte zuerst ebenfalls 1842 Carl Friedrich Wilhelm Ludwig.[19] Nach seiner noch heute im Wesentlichen gültigen mechanischen Theorie findet die physikalische Filtration des Plasmas in den Glomeruli statt. Anschließend komme es zur Rückdiffusion von Wasser durch eine Endosmose im Tubulus.[20]

Nach den Entdeckungen von Ludwig hielt sich die Sekretionstheorie von Bowman, nach der sich die Niere wie eine Drüse verhält, noch 70 Jahre im wissenschaftlichen Diskurs. Insbesondere Rudolf Heidenhain (1834–1897) widersprach ihr durch seine Untersuchungen mit Indigokarmin und schaffte es, dass sich die vorbestehende Theorie noch Jahrzehnte hielt.[21] Erst in den 20er Jahren des nächsten Jahrhunderts bestätigten sich die Thesen von Carl Ludwig, und er galt somit als Begründer der modernen Nephrologie, welche physikalische und chemische Prinzipien als die eigentlich aktiven Kräfte in der Physiologie betrachtete.[22]

Die tubuläre Resorbierung auch von harnpflichtigen Stoffen wurde erst 1917 von Arthur Robertson Cushny erkannt.[23] Heute spricht man von der (passiven, das heißt ohne Energieverbrauch) glomerulären Filtration und der (aktiven, das heißt mit Energieverbrauch) tubulären Rückresorption. Schon Franz Volhard hat diese „moderne mechanisch-physikalische Filtrationstheorie“ abgelehnt,[24] obwohl er sie mehrfach ausführlich richtig beschrieb („Filtrations-Rückresorptions-Theorie von Ludwig und Cushny“).[25] Auch Leopold Lichtwitz hat 1934 sogar die Möglichkeit von Filtration und Ultrafiltration in den Glomeruli für unmöglich gehalten, weil er sich den passiven Durchgang der harnfähigen Stoffe durch die Schlitzmembranen in den Podozyten nahezu ohne Energieverbrauch nicht vorstellen konnte.[26]

Das Wort Nephron wurde von Emil Ponfick (1844–1913) geprägt.[27] Als Erster hat der holländische Anatom Frederik Ruysch (1638–1731) die kleinen Bällchen neben den Tubuli als Glomerula bezeichnet, weil sie wie Garnbälle aussehen.[28] Nach Lorenzo Bellini wurden die Tubuli benannt („Tubuli uriniferi sive Bellini“).

Remove ads

Siehe auch

Literatur

- Luigi Belloni: Die Eroberung des Nephrons. In: Berliner Medizinische Wochenschrift. Band 16, 1965, S. 92–100.

- Karl Julius Ullrich, Klaus Hierholzer: Normale und pathologische Funktionen des Nierentubulus. Verlag Hans Huber, Bern/Stuttgart 1965, DNB 458762938.

- John W. Boylan, Peter Deetjen, Kurt Kramer: Niere und Wasserhaushalt. Urban & Schwarzenberg, München/Berlin/Wien 1970, ISBN 3-541-04911-1.

- Ulrich Kuhlmann u. a. (Hrsg.): Nephrologie. 6. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart/New York 2015, ISBN 978-3-13-700206-2.

Remove ads

Weblinks

Commons: Nephron – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Nephron – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads