Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Normalsegelapparat

Otto Lilienthal Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

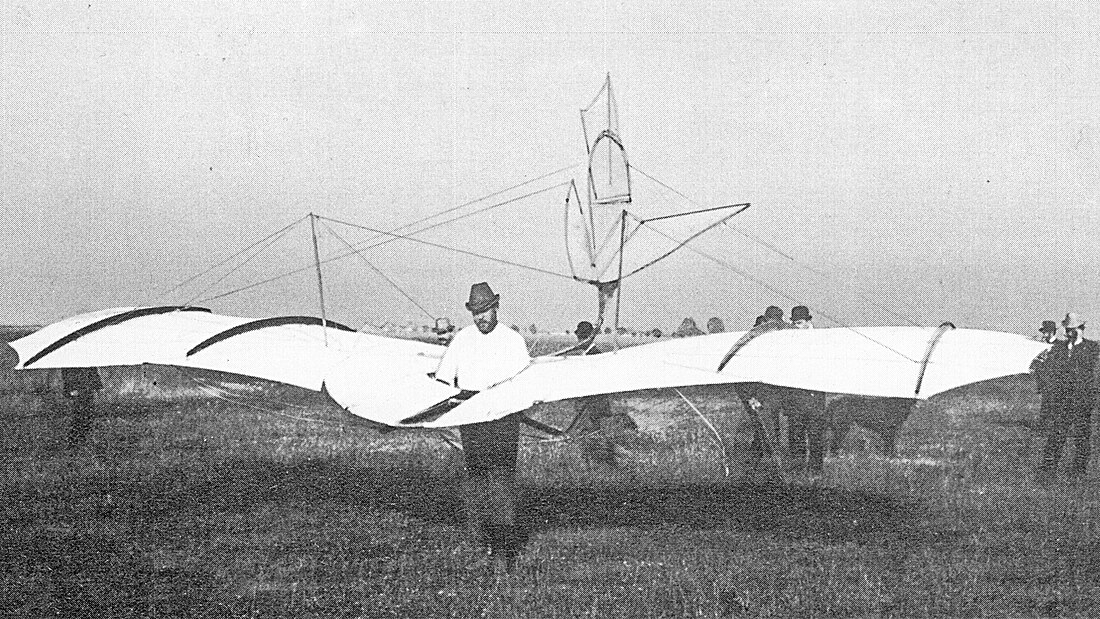

Der Normalsegelapparat ist ein 1893 von Otto Lilienthal entwickeltes Gleitflugzeug, das durch Gewichtsverlagerung gesteuert wird. Lilienthal selbst absolvierte damit vor allem vom Fliegeberg in Lichterfelde bei Berlin über tausend Gleitflüge.

Der Normalsegelapparat ist das erste in Serie gefertigte und als Produkt vermarktete Flugzeug der Geschichte. Er wurde im Jahre 1893 erstmals zum Patent angemeldet[2][1] und von 1894 bis 1896 von der Maschinenfabrik Otto Lilienthal für 500 Mark angeboten (entspricht heute etwa 4.300 EUR[3]).

Remove ads

Entwicklung

Neben möglichst guten aerodynamischen Eigenschaften legte Lilienthal auch auf gute Handhabbarkeit und Transportierbarkeit seiner Fluggeräte Wert. Mit den Erkenntnissen aus seinen bisherigen Flugapparaten entwickelte er deshalb 1893 einen zusammenklappbaren Flugapparat, bei dem das Flügelprofil durch auf die Tragfläche aufgeschobene Profilschienen sichergestellt wird (s. Bild). Auf diese Konstruktion, von ihm als Zusammenklappbarer Flugapparat von 14 qm Tragefläche und „Modell 93“ bezeichnet, beantragte und erhielt er ein Patent. Diese Bauform war der Prototyp des Normalsegelapparates.[4]

Remove ads

Technische Daten

- Spannweite: 6,7 m

- Gewicht: 20 kg

- maximale Flugweiten (von Lilienthal erreicht): 250 m

- Gleitverhältnis: 1:4[5]

Steuerung durch Gewichtsverlagerung (Hängegleiter); Höhenleitwerk nach oben beweglich; Flügel zur Erleichterung des Transports anklappbar.

Käufer

Schon Ende 1893 berichtet Lilienthal, er habe bereits mehrere Aufträge und eine „spezielle Fabrik“ eingerichtet.[6] Eine Verkaufsanzeige aus dem Jahr 1895 ist überliefert. Zitat: Segelapparate zur Uebung des Kunstfluges fertigt die Maschinenfabrik von O. Lilienthal – Berlin S. Köpenickerstrasse 113.

Neun Käufer des Normalsegelapparates sind namentlich bekannt (Käufer, Auslieferungstermin):[7]

- Charles E. L. Brown, März 1894,

- Heinrich Seiler, Sommer 1894,

- Charles de Lambert, August 1894,[8]

- Flieger-Verein Karlsbad, September 1894,[9]

- Alois Wolfmüller, Dezember 1894,

- T. J. Bennett, März 1895,

- George Francis Fitzgerald, März 1895,

- William Randolph Hearst, April 1896.

- Nikolai Jegorowitsch Schukowski, Juni 1896,

Auch der amerikanische Luftfahrt-Pionier Octave Chanute fragte im Frühjahr 1895 nach einem Apparat an. Zu einem Verkauf kam es allerdings nicht.[10] 1896 war durch den US-amerikanischen Luftfahrt-Förderer James Means die Lieferung mehrerer Gleiter mit Pilotenausbildung in Berlin geplant, wozu es nach Lilienthals tödlichem Absturz nicht mehr kam.

Unfall

Zusammenfassung

Kontext

Am 9. August 1896 stürzte Lilienthal bei Stölln am Gollenberg mit seinem Normalsegelapparat aus etwa 15 m Höhe ab. Als er im Flug fast zum Stillstand gekommen war, warf Lilienthal zur Fahrtaufnahme Beine und Oberkörper weit nach vorn. Im Zuge dieser Lagekorrektur stürzte er fast senkrecht zu Boden und schlug mit der rechten Tragfläche auf. Lilienthal verletzte sich schwer. Am 10. August 1896 starb er an den Verletzungen. Bei der Obduktion wurde ein Bruch des dritten Halswirbels festgestellt.[11]

Untersuchungen zur Flug-Stabilität und -steuerung führte 2016 das DLR-Institut für Strömungsforschung in Göttingen durch. Der Leiter des Instituts stellte zur Vermutung, „dass Instabilität Ursache für den Absturz gewesen sein könnte“, fest, dies hätte sich durch die Messungen nicht erhärtet. Ursache war demnach nicht die Konstruktion (Profil, Flächengestaltung etc.) des Gleiters,[12] sondern ein Pilotenfehler, möglicherweise dadurch begünstigt, dass Lilienthal inzwischen an das stabilere Flugverhalten des Doppeldeckers gewöhnt war.[13] Die Flugpraxis mit dem Normalapparat sowie die mit dem darauf basierenden Doppeldecker wurde 2019 durch Markus Raffel vom DLR erlernt und nachvollzogen.[14]

Remove ads

Erhaltene Flugzeuge

Vier Normalsegelapparate sind unterschiedlich stark restauriert in Museen erhalten geblieben:

- München: Deutsches Museum[15]

- Washington, D.C.: National Air and Space Museum[16]

- London: Science Museum

- Moskau: Schukowski-Museum

Nur ein weiteres der Flugzeuge Lilienthals[17] ist erhalten: der sogenannte Sturmflügel, eine Variante des Normalapparates (Technisches Museum Wien).

Bei allen anderen in Museen ausgestellten Exponaten handelt es sich um Nachbauten. Allein vom Normalsegelapparat existieren weltweit über 42 Nachbauten.

Remove ads

Literatur

- Zum Flugzeugbau Lilienthals: Stephan Nitsch: Vom Sprung zum Flug; Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1991, ISBN 3-327-01090-0, Neuauflage unter dem Titel Die Flugzeuge von Otto Lilienthal. Technik – Dokumentation – Rekonstruktion Otto-Lilienthal-Museum Anklam 2016, ISBN 978-3-941681-88-0

- Zur Maschinenfabrik „Otto Lilienthal“: Otto-Lilienthal-Museum Anklam. Der Dampfmotor des Flugpioniers; Kulturstiftung der Länder – Patrimonia 271; Anklam, 2004, ISSN 0941-7036

- Zu den Käufern: Werner Schwipps: Der Mensch fliegt – Lilienthals Flugversuche in historischen Aufnahmen; Bernard & Graefe Verlag, Koblenz 1988, ISBN 3-7637-5838-0.

- Zu erhaltene Flugzeuge: Peter W. Cohausz: Deutsche Flugzeuge bis 1945, Aviatic Verlag, ISBN 978-3-942645-12-6

Remove ads

Siehe auch

Weblinks

Commons: Normalsegelapparat – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Übersicht über alle von Lilienthal gebauten Flugzeuge

- Lilienthals Flugzeug-Patente

- Einestages Spiegel Online: Noch einen letzten Flug

- Aus den erhaltenen Fotografien von Lilienthals Flügen hat der Niederländer Johannes Hogebrink die realistische filmische Animation eines typischen Fluges des Normalsegelapparates am Fliegeberg in Lichterfelde hergestellt.

- Robert Gast: Sternstunde der Technik – Otto Lilienthal und der Traum vom Fliegen. Neue Zürcher Zeitung, 19. Mai 2016

- DLR-Flugversuch mit Lilienthals Doppeldecker

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads