Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Petriflut 1651

Sturmflut an der Nordsee Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Petriflut von 1651 war eine Sturmfluten, die am 22. Februar 1651 (laut der Julianische Kalender) die Küsten und Inseln von ganz Friesland, der Deutschen Bucht und das Alte Land verheerend traf, nachdem sie in der vorhergehenden Nacht bereits die Stadt Amsterdam unter Wasser setzte. Da man in Holland und Zeeland schon seit 1582 den Gregorianischen Kalender benutzte, wurde die Flut dort auf 4./5. März datiert.

Remove ads

Niederlande

Zusammenfassung

Kontext

Die Sturmflut in der Nacht vom 4. auf den 5. März (Gregorianisch) suchte hauptsächlich die Zuiderzee und deren Küstengebiete heim, wo sie als die schwerste Flut seit 80 Jahren angesehen wurde. Die Deiche östlich von Amsterdam brachen an zahlreichen Stellen, sodass der Polder Watergraafsmeer und ein erheblicher Teil der Stadt Amsterdam überflutet wurden. Zwei große Brüche im Zeeburgerdijk, der Groote Braak („Große Bruch“) oder St. Jorisbraak („St. Georgs-Bruch“) und der kleinere Braak, hinterließen zwei große Überschwemmungsseen im Bereich des heutigen Stadtteils „Indische Buurt“ in Amsterdam-Oost; der Braak wurde im Jahre 1714, der Groote Braak 1723 eingedeicht und aufgefüllt.[1] Die Flut hinterließ auch einen kleineren See, das Nieuwe Diep, der noch heute besteht. Im Polder Watergraafsmeer, wo fünf Menschen ihr Leben verloren hatten, wurden die Deiche umgehend repariert und das Wasser hinausgepumpt, und am 15. Juli 1652 zogen die Einwohner in einer Prozession durch ihren Polder, um dessen Rückgewinnung zu feiern.

Auch andere Gegenden der Niederlande waren betroffen. In Scheveningen, Katwijk und Den Helder wurden Häuser hinweg gerissen. Der neue Deich zwischen Amsterdam und Haarlem wurde durchbrochen und die Gegend um Haarlem überflutet. Auch bei Edam wurde ein Deich zerstört.

In Westfriesland brachen die Deiche um den Dokkumer Ee, den Kanal zwischen Dokkum und der Meeresbucht Lauwerszee, und schufen den noch heute bestehenden Brack „Mâlegraafsgat“ (auch „Sint Pitersgat“ genannt).[2] Die Dollartmarschen im Osten der Provinz Groningen wurden ebenfalls von der Flut betroffen, die hier sowie in Westfriesland aber (laut der Julianischen Kalender) den 22. Februar datiert wurde.

Remove ads

Norddeutschland

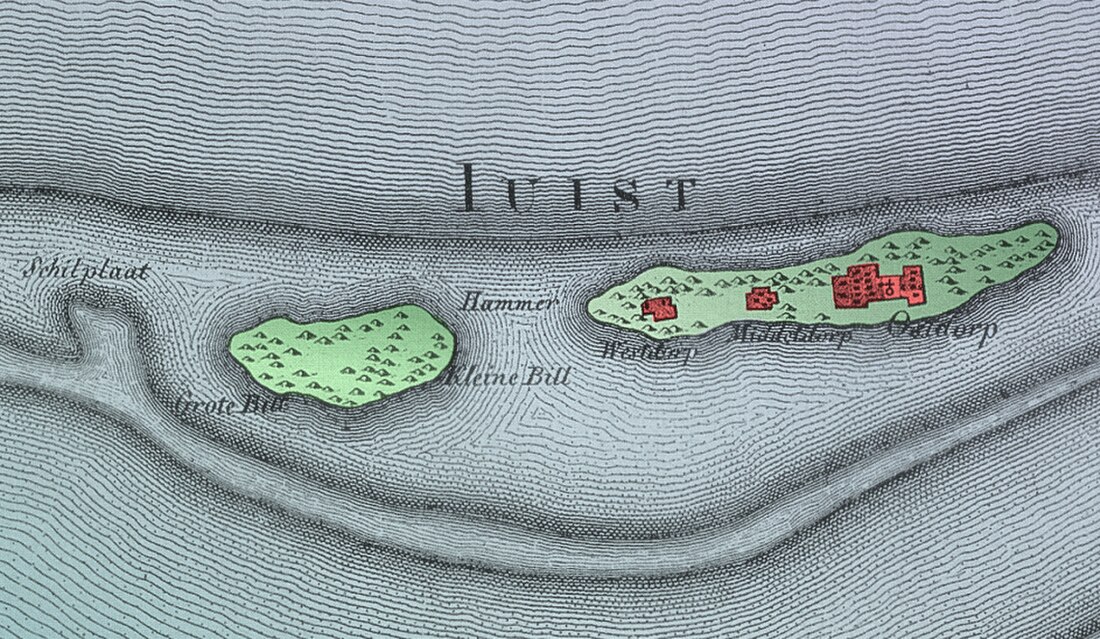

Die Sturmflut am 22. Februar (Julianisch) forderte laut zeitgenössischen Quellen Hunderte von Toten (die Sekundärliteratur spricht aber von 15.000) in Norddeutschland und verursachte große Landverluste.[3] Die Dünenketten der Inseln Juist und Langeoog wurden gespalten, Siedlungen wie Dornumersiel, Accumersiel und Altensiel zerstört. Das Wasser erreichte die Kirchwarft von Fulkum, vier Kilometer landeinwärts der heutigen Küstenlinie, wo zahlreiche angetriebene Leichen anschließend bestattet wurden.[4][5] Die Deiche bei Minsen, Schillig und am Jadebusen erlitten ebenfalls schwere Schäden.

Der Westteil der Insel Buise zwischen Juist und Baltrum, die bei der Ersten Großen Mandränke von 1362 in zwei Teile gebrochen war, verschwand endgültig. Juist wurde an der Stelle des heutigen Hammersees in zwei Teile zerrissen und blieb es bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Insel verlor viel Land und viele Häuser; die Fundamente der Kirche wurden unterspült, so dass sie 1662 einstürzte.[6]

Auch im Alten Land brachen die Deiche; das Naturdenkmal „Gutsbrack“ in Hamburg ist ein Überbleibsel der damaligen Überflutungen.[7]

Remove ads

Einzelnachweise

Weblinks

Literatur

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads