Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Prototäufer

reformatorische Christen vor dem 21. Januar 1525 Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Als Prototäufer (auch Proto-Täufer geschrieben[1]) werden reformatorische Christen bezeichnet, die bereits vor dem 21. Januar 1525, dem offiziellen Gründungsdatum der Täuferbewegung, täuferische Überzeugungen vertraten.

Der Begriff wurde von der Kirchengeschichtlerin Andrea Strübind in die Täuferforschung eingebracht[2] und inzwischen in zahlreichen Veröffentlichungen übernommen. Strübind bezeichnet damit die Anhänger des Schweizer Reformators Huldrych Zwingli, „die sich im Laufe der Zeit zur täuferischen Bewegung formierten“.[3]

Remove ads

Prototäufer im Umfeld der zwinglischen Reformation

Zusammenfassung

Kontext

Während in der frühen Phase der Reformation die sogenannte Leistungsfrömmigkeit im Fokus der Kritik an der römisch-katholischen Kirche stand, drehten sich die theologischen Konflikte in späterer Zeit um das römische Sakramentswesen. Positionen, die die Vertreter der Reformation hier etwa zur Lehre sowie Praxis des Abendmahls und der Taufe bezogen, verschärften aber nicht nur den Gegensatz zu Rom, sondern führten auch zu Trennungen unter den Reformatoren und deren Anhängern.

Die späteren Schweizer Täufer waren anfangs enge Freunde Zwinglis. Mit anderen traten sie in den Jahren 1522/23 als radikale Gruppe unter den Zwinglianern in Erscheinung. Bei denen, die antiklerikale Aktionen initiierten, öffentlich die Abgabe des Zehnten verweigerten, die angeordneten Fastenzeiten provokativ brachen und in privat organisierten Bibellesekreisen als Laien über die Heilige Schrift disputierten, waren immer auch die „Väter des späteren Täufertums“ zu finden.[4]

Bedeutsam für die Entwicklungen innerhalb der Prototäufer waren unter anderem die Fastenbrüche des Jahres 1522, darunter das sogenannte Froschauer-Wurstessen. Ein weiterer Kristallisationspunkt der späteren Täuferbewegung bildete die Predigt des Höngger Pfarrers Simon Stumpf vom Sommer 1522, mit der er zur Zehentverweigerung aufrief. Vor allem die Zürcher Landgemeinden folgte diesem Aufruf im September 1522.[5] Auch der Castelberger Lesekreis, gegründet 1522/23, gilt als prototäuferische Einrichtung. Seine Mitglieder gehören ab Januar 1525 zu den führenden Gründerpersönlichkeiten der Täufer. Weitere Aktionen und Ereignisse im Vorfeld der Täuferbewegung waren die Lehren Zwinglis ausgelösten Bilderstürme (1523) sowie die zahlreichen Agitationen gegen die römisch-katholische Messe (1523–1524).

Remove ads

Prototäufer im Umfeld der lutherischen Reformation

Andreas Bodenstein von Karlstadt, die Zwickauer Propheten und Thomas Müntzer werden von einigen Historikern gelegentlich auch als „Prototäufer“ bezeichnet.[6] Sie dachten anders als Martin Luther über die Abschaffung der Säuglingstaufe nach und plädierten für einen Taufaufschub. Ihre Kritik an der gängigen Taufpraxis (auch in den reformatorischen Gemeinden!) war radikal. So schrieb zum Beispiel Müntzer 1524: „Die rechte tauffe ist nicht verstanden, darumb ist der eingang zur christenheit zum vihischen affenspiel worden“.[7]

Remove ads

Dokumente

Zusammenfassung

Kontext

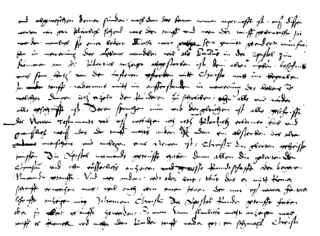

Zu den prototäuferischen Dokumenten zählt ein an Thomas Müntzer adressierter Brief, den Konrad Grebel am 5. September 1524 verfasste und den Mitglieder des Castelberger Lesekreises unterzeichneten.[8] Das Schreiben macht einerseits deutlich, dass im Castelberger Kreis die Münzerschen Lehren mit Anerkennung aufgenommen worden waren; Thomas Münzer galt ihnen, so heißt es im Brief, der ihn wohl nie erreichte, als „getreuer und lieber Mitbruder in Christo“; sie selbst bezeichneten sich in der abschließenden Grußadresse des Sendschreibens als „sieben neue Jünger Münzer dem Luther“. Aus dem Brief geht ebenfalls hervor, dass der genannte Lesekreis mindestens drei Müntzersche Schriften studiert und darin eine Reihe verwandter Überzeugungen entdeckt hatten.[9] Andererseits enthält das Schreiben verschiedene Mahnungen an die Adresse Müntzers. Sie beziehen sich speziell auf Fragen der Liturgie, Müntzers Taufverständnis und auf die Frage nach dem „Gebrauch des Schwertes“, den Müntzer unter gewissen Umständen bejahte, Grebel und Manz jedoch strikt ablehnten. Die verschiedenen Wege, die die späteren friedliebenden Täufer um Grebel und Manz und die revolutionäre Bewegung um Müntzer gegangen sind, lassen einen früher behaupteten Einfluss Münzers auf Manz und andere Prototäufer als eher unwahrscheinlich erscheinen.[10]

Zu den bedeutenden protäuferischen Dokumenten gehört auch die von Felix Manz um die Jahreswende 1524/25 verfasste Protestation und Schutzschrift, das an den Rat der Stadt Zürich adressiert war und in der Manz nach den gescheiterten Unterredungen mit Zwingli, den sogenannten „Dienstaggesprächen“, noch einmal seine Ablehnung der Kindertaufe begründet. Auch wehrte sich Manz damit gegen den von offizieller Seite erhobenen Vorwurf, er wolle mit seinen Thesen einen Aufruhr anzetteln. Das von ihm vertretene Taufverständnis – so Manz – stelle keine Gefahr für die öffentlich Ordnung dar.[11]

Remove ads

Literatur

- J. F. Gerhard Goeters: Die Vorgeschichte des Täufertums in Zürich. In: Studien zur Geschichte und Theologie der Reformation (Festschrift Ernst Bizer). Neukirchen-Vluyn, 1969. S. 239–281.

- Andrea Strübind: Eifriger als Zwingli. Die frühe Täuferbewegung in der Schweiz. Duncker & Humblot: Berlin 2003. ISBN 978-3428185849.

- Siegfried Bräuer: Wittenberg und die Prototäufer in Zürich. Erhart Hegenwalds Brief an Konrad Grebel und seinen Kreis vom 1. Januar 1525. In: Mennonitische Geschichtsblätter 64/2007. S. 79–104.

- Hans-Jürgen Goertz: Artikel Taufe II. In: Mennonitisches Lexikon, Band V (Revision und Ergänzung; Hrsg. Hans-Jürgen Goertz im Auftrag des Mennonitischen Geschichtsvereins). Bolanden-Weierhof, 2010–2020 (online).

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads