Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Pyramiden von Meroe

nubische Bauwerke Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Pyramiden von Meroe (alternative Schreibweise Pyramiden von Meroë) sind eine große Zahl nubischer Pyramiden auf drei Gräberfeldern. Sie liegen im Sudan, rund 200 Kilometer nordöstlich von Khartum in der Nähe des Dorfes Bagrawija. Sie lassen sich von der Lage her grob in drei Gruppen einteilen (Bagrawija Nord, Süd und West) und befinden sich über kleine Hügel verteilt, die rund einen viertel Quadratkilometer groß sind. Insgesamt handelt es sich um mehr als 900 Pyramiden und Gräber, wobei sich die meisten bei Bagrawija Süd und West befinden.

Die meist aus Stein erbauten Pyramiden von Meroe sind mit einer Höhe von unter 30 Metern deutlich kleiner als die bekannten altägyptischen Pyramiden und dienten den Königen, Königinnen und hohen Beamten des historischen Reiches von Kusch in Nubien als Grabstätten. Ihr Entstehungszeitraum reicht von circa 300 v. Chr. bis etwa 300 n. Chr. Die erste Pyramide in Meroe, die sicher einem Herrscher zugeschrieben werden kann, stammt von Ergamenes, der um 280 v. Chr. regierte.

Die Pyramiden von Meroe gehören seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im September 2020 waren die Pyramiden von Überschwemmungen bedroht.

Remove ads

Ursprung

Zusammenfassung

Kontext

In allen Lebensbereichen, besonders in der Kultur der herrschenden Klasse Nubiens, ist eine starke Anlehnung an Ägypten wiederzufinden. Glaubensvorstellungen und die materielle Kultur werden vom nördlichen Nachbarn vor allem zu Beginn der nubischen Eigenstaatlichkeit dominiert. In diesem Kontext wurde wohl auch der Brauch, sich in Pyramiden bestatten zu lassen, von der herrschenden Schicht (siehe Nubische Pyramiden) übernommen. Jedoch wurden nicht nur die architektonischen Formen von Ägypten kopiert, sondern auch der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Hier lassen sich, soweit schriftliche Quellen vorhanden sind, fast dieselben Riten und Sitten wie in Ägypten wiederfinden. Vor allem war es wichtig, dass des Toten auch nach seinem Tode gedacht und dass ihm Opfer dargebracht werden, wofür relativ aufwendige, auch oberirdisch zugängliche Grabbauten, wie eben Pyramiden mit einem Totentempel errichtet wurden. Der oberste Totengott war, wie in Ägypten Osiris, der sonst anscheinend keinen eigenen Tempel und keinen Kult in Nubien besaß; andere Totengötter waren Isis und Anubis. Sie werden auch immer wieder in nubischen Totentexten und somit auch in den Pyramidentempeln genannt. Vor allem Isis und Anubis wurden bei der Bitte um Brot und Wasser angerufen, womit die Versorgung mit Nahrung bis in alle Ewigkeit sichergestellt werden sollte.

Remove ads

Aufbau der Pyramiden

Zusammenfassung

Kontext

Die Pyramiden bestehen jeweils aus drei Teilen:

- Die eigentliche Pyramide, die zunächst aus lokalem Sandstein, in späterer Zeit aber auch aus Ziegeln errichtet wurde. Sie sind im Schnitt 10 bis 30 Meter hoch.

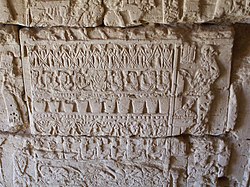

- Vor der Pyramide befindet sich ein kleiner Totentempel, der meist reich mit Reliefs dekoriert ist. Hier wird der oder die Tote genannt und in Szenen aus der Unterwelt oder zusammen mit Gottheiten dargestellt. Der ganze Pyramidenkomplex ist manchmal von einer Mauer umgeben.

- Die eigentlichen Grabkammern liegen unter der Pyramide. Der Eingang liegt dabei vor dem Tempel, es finden sich nie Räume innerhalb des eigentlichen Pyramidenbaues. Könige hatten ein Grabsystem mit drei Kammern, wobei die ersten beiden oftmals mit Pfeilern dekoriert waren. In der letzten Kammer wurde der Tote bestattet, Königinnen hatten dagegen nur zwei unterirdische Kammern, wobei auch die späteren Könige nur ein Zweikammergrab besaßen.

Die Pyramiden in Meroe fallen durch ihren, im Vergleich zu den ägyptischen Pyramiden steilen Winkel von 72 Grad (die ägyptischen: 54 Grad) auf, sie sind auch wesentlich kleiner als diese. Die meisten von ihnen sind nicht glatt verkleidet, sondern getreppt, wobei sie anscheinend keine Spitze hatten, sondern oben etwas abgeflacht waren und vielleicht einen kleinen, flachen Zylinder als Abschluss hatten. Sie standen auf einem flachen Sockel. Die königlichen Pyramiden von Meroe unterteilen sich in zwei Gruppen, die sich durch ihre Größe unterscheiden. Die erste Gruppe datiert von Ergamenes (ca. 280 v. Chr.) bis Amanischacheto (Ende des ersten Jahrhunderts v. Chr.). Die durchschnittliche Seitenlänge ist 18 m. In der zweiten Gruppe (ab Natakamani ca. 50 n. Chr.) ist die durchschnittliche Seitenlänge dagegen nur 6,6 m. In dieser Zeit verlor der Pyramidenbau offensichtlich an Bedeutung. Gleichzeitig werden die Pyramiden der Königinnen bzw. Kandaken größer als jene der Könige ausgeführt.

- Pyramide N21 von der Seite, Gestalt getreppt

- Pyramide N19 von der Seite, Gestalt geglättet

- Plan der Pyramide N7

- Von links nach rechts: Kapelle der Pyramide N6, Pyramide N7

- Ein Relief aus der Kapelle der Pyramide N17 (heute im Ägyptischen Museum Berlin)

Remove ads

Die Dekoration der Totentempel

Zusammenfassung

Kontext

Die Totentempel vor den Pyramiden sind in Sandstein gebaut. Sie bestehen meist aus ein oder zwei Räumen, denen ein Pylon vorgelagert ist. Diese Tempel sind reich dekoriert.[1] Auf der Außenseite des Pylons ist ein flaches, versenktes Relief eingehauen, das oftmals, aber nicht immer, den König beim Erschlagen der Feinde zeigt, eine alte, von den Ägyptern übernommene Szene. Auch das Innere des Tempels ist mit flachem, aber erhabenem Relief ausgeschmückt. Es lassen sich dabei drei Dekorationstypen unterscheiden. Typ A datiert in das 3. vorchristliche Jahrhundert. Er zeigt Opferszenen im ägyptischen Stil mit ägyptischen Hieroglyphen. Typ B datiert in das 2. vorchristliche bis in das erste nachchristliche Jahrhundert. Hier findet man das Totengericht und das Totenbuch, die in Ägypten seit ca. 1350 v. Chr. zum typischen Repertoire von Grabdekorationen gehören. Vor dem Totengericht musste sich das Herz des Toten verteidigen und beweisen, dass der Tote im Leben mehr gute als schlechte Taten vollbracht hatte. Auf einer Waage wurden die schlechten und guten Taten mit dem Herz als Gewicht aufgewogen. Nur wenn der Tote in diesem Gericht, dem Osiris als Richter vorstand, für unschuldig befunden wurde, durfte er für alle Ewigkeit in die Unterwelt eingehen. Wenn er für schuldig befunden wurde, so fraß ihn die Totenfresserin und der Verstorbene starb einen ewigen Tod. Der letzte Typ C setzt mit Natakamani ein. An den Seitenwänden dominiert nun der Grabherr oder die Grabherrin, die sitzend dargestellt sind. Die Grabherren tragen meist ein Festgewand und sind reich mit diversen Schmuck behangen. Hinter dem Toten stehen oftmals Isis und Nephthys[2], aber es können auch Königinnen erscheinen. Vor ihnen erscheint ein Prinz oder Anubis, die dem Verstorbenen ein Weihrauch- oder Wasseropfer darreichen. Die Rückwand der Kapelle zeigt den Unterweltgott Osiris oder eine Scheintür, durch die der Tote symbolisch das Grab verlassen können sollte.

Grabbeigaben

Zusammenfassung

Kontext

Die meisten der Pyramiden fanden sich beraubt, so dass es nur bedingt möglich ist, sich eine Vorstellung von der einstigen Ausstattung der Grabkammern zu machen. Die einzige ungeplünderte Pyramide gehört der Königin Mernua (ca. 600 v. Chr.). Ihr Grab datiert aber ganz an den Beginn des Friedhofes ca. 300 Jahre vor den königlichen Pyramiden, so dass ihr Grab wohl typisch für ihre Zeit, aber nicht typisch für den Großteil der Bestattungen in Meroe ist. Mernua wurde in einem rein ägyptischen Stil bestattet. Sie lag in mehreren Särgen, die ineinander gestellt waren. Ihre Mumie war reich mit Amuletten dekoriert und in dem Grab lagen zahlreiche Uschebtis, auf denen sich ihr Name fand. Der Großteil der Grabausstattung wurde speziell für das Grab hergestellt.

Die späteren Bestattungen sehen anders aus. Es fehlen Uschebtis, es lassen sich selten Särge nachweisen (einst vorhandene könnten wegen der schlechten Erhaltungsbedingungen verfallen sein) und es gibt auch keine Reste von Mumienmasken. Die meisten Objekte der Bestattungen wurden dem täglichen Leben entnommen. Es finden sich viele Luxusartikel, die aus der hellenistischen Welt importiert wurden (Metallgefäße, aber auch Bronzeskulpturen, viel hellenistische Keramik, darunter Weinamphoren). Es gibt Belege für Schmuck, der wohl schon im Leben getragen wurde, und es gibt Belege für Möbel, die mit in das Grab gelegt wurden. Es kommen zwar weiterhin auch Amulette im ägyptischen Stil vor, aber man entfernte sich in Meroe ab dem 3. vorchristlichen Jahrhundert immer mehr vom ägyptischen Bestattungsbrauchtum. Jedoch zeigen die Darstellungen in den Pyramidenkapelle, dass man ägyptische Glaubensvorstellungen weiterhin pflegte. Osiris und Isis und das Totengericht[3], die typischen Darstellungen in ägyptischen Darstellungen jener Zeit, erscheinen in diesen Szenen jedenfalls immer wieder. Es gibt Anzeichen, wenngleich nur unauffällige, dass Diener und auch Tiere mit den Herrschern bestattet wurden. Viele Grabkammern enthielten mehr als einen Toten. Im Umkreis der Pyramiden fanden sich auch Tierbestattungen.

Remove ads

Erforschung

Zusammenfassung

Kontext

Der italienische Arzt und Abenteurer Giuseppe Ferlini reiste 1834 nach Meroe, wo er mit offizieller Genehmigung des Generalgouverneurs des Sudan Ali Khurshid Pasha auf Schatzsuche ging. Seine Vorgehensweise war äußerst rücksichtslos: Er ließ die Pyramiden von der Spitze her abtragen und setzte Sprengstoff ein, um schneller an mögliche Schätze zu gelangen. Er zerstörte dabei mehr als 40 der nubischen Pyramiden.[4][5][6] Ferlini fand dabei Schmuckstücke der Königin Amanischacheto und versuchte sie an verschiedene Museen zu verkaufen, doch glaubte damals in Europa niemand, dass solche hochwertigen Objekte aus Schwarzafrika stammen könnten. Schließlich wurden sie dann doch von Berlin und München gekauft, wo sie sich noch heute befinden. Ein Jahrzehnt später erkundete die preußische Expedition unter Richard Lepsius die Pyramiden. Der Friedhof wurde systematisch untersucht, ein Plan wurde gezeichnet und viele Darstellungen in den Pyramidentempeln wurden kopiert. In den 1920er-Jahren wurden die Pyramidenfelder systematisch von George Andrew Reisner ausgegraben, wobei er ausgesprochen reiche Funde machte. Im Gegensatz zu den früheren Gräbern in Nuri oder al-Kurru fanden sich in den klassischen meroitischen Grabkammern wenige Objekte, die speziell für Gräber hergestellt wurden. Alltagsgegenstände als Grabbeigaben dominieren das Bild, darunter befinden sich viele Importobjekte aus dem Mittelmeerraum. Die Funde wurden hauptsächlich zwischen Khartum und dem Museum of Fine Arts in Boston aufgeteilt. Die Arbeit von George Reisner wurde von Dows Dunham in den 1950er- und 1960er-Jahren in mehreren Monumentalbänden publiziert. George Reisner war vor allem an der Ausgrabung der Grabkammern interessiert und vernachlässigte die Pyramiden als solche. Die Dekorationen der Grabpyramiden und ihre Architektur sind deshalb bis heute noch nicht systematisch aufgearbeitet und wissenschaftlich vorgestellt. In den letzten Jahren wurden einige der Pyramiden von dem deutschen Architekten und Archäologen Friedrich Hinkel restauriert.

- Pyramide N6, wurde von Giuseppe Ferlini 1834 fast völlig zerstört

- Impression der Pyramiden um 1850, nach den Berichten der Lepsius-Expedition

- Nummerierter Plan des Nordfriedhofes nach George Andrew Reisner

- Darstellung von Opfergaben im Pyramidentempel der Pyramide N12

Remove ads

Liste der Pyramiden

Zusammenfassung

Kontext

Die Abkürzung Beg steht für Bagrawija, N für Nordfriedhof, S für Südfriedhof und W für Westfriedhof. Auf dem Südfriedhof fanden schon mindestens seit Aspelta (um 580 v. Chr.) Bestattungen hochrangiger Personen statt. Ergamenes (um 280 v. Chr.) ist der erste dort bestattete Herrscher. Um 250 v. Chr. wurde der Südfriedhof aufgegeben und der Nordfriedhof als Bestattungsplatz für Könige benutzt. Dabei gehören nicht alle Pyramiden zu Königen oder Königinnen. Ein weiteres Gräberfeld ist der Westfriedhof, auf dem sich auch sehr viele Pyramiden befinden. Hier wurden anscheinend die hohen Würdenträger und ihre Familienangehörige bestattet. Einige wenige Pyramiden dort sind eventuell königlich.

Eine erste Nummerierung der Pyramiden stammt von der Lepsius-Expedition. Die heutigen Nummern folgen George Andrew Reisner. Lücken in der hiesigen Nummerierung sind durch Gräber begründet, die wohl nicht königlich sind. In der folgenden Liste finden sich alle Pyramiden, die einem König oder einer Königin zugeordnet werden können, daneben auch Gräber von Würdenträgern, deren Namen überliefert sind. Nicht alle Pyramiden können einem Besitzer zugeordnet werden. Die Namen der Besitzer sind meist in den kleinen Pyramidentempeln erhalten – sind diese zerstört, so gibt es kaum Anhaltspunkte zur Identifizierung. Selten fanden sich mit Namen beschriftete Objekte in den Grabkammern, so dass die dortigen Funde wenig Hilfe bieten. Die meisten Pyramiden waren mit einer beschrifteten Opfertafel ausgestattet, die den Namen des Grabinhabers nennt. Leider sind Opfertafeln Objekte, die leicht verschleppt werden konnten, so dass ihre Fundorte nur einen vagen Anhaltspunkt liefern können. Im Folgenden sind nur jene Pyramiden einem Besitzer zugeordnet, wo diese Zuordnung halbwegs sicher ist.

- Pyramide N14

- Nordfriedhof (2005)

- Pyramide N11 links und N12 rechts

- Am Horizont die Pyramiden N21 und N22 von links nach rechts

- Blick auf die Pyramiden des Südfriedhofs, im Hintergrund der Nordfriedhof

- Pyramiden des Westfriedhofs – Noblengräber

Remove ads

Literatur

Die Ausgrabungsberichte:

- Richard Lepsius: Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien. Band V, Nicolaische Buchhandlung, Berlin 1849, Tafel 25–54 (Kopien zahlreicher Darstellungen in den Pyramidentempeln. Viele dieser Bilder sind heute zerstört; Bilder online).

- Dows Dunham: Royal cemeteries of Kush. Band 4: Royal Tombs of Meroe and Barkal. Museum of Fine Arts, Boston (MA) 1957 (Digitalisat).

- Dows Dunham: Royal cemeteries of Kush. Band 5: The west and south cemeteries at Meroe excavated by the late George A. Reisner. Museum of Fine Arts, Boston (MA) 1963 (Digitalisat).

Allgemeines:

- Mark Lehner: Das erste Weltwunder. Econ, München 1997, ISBN 3-430-15963-6, S. 197–199.

- Fritz Hintze: Studien zur meroitischen Chronologie und zu den Opfertafeln aus den Pyramiden von Meroe. Akademie-Verlag, Berlin 1959.

Remove ads

Weblinks

Commons: Pyramiden von Meroe – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Siehe auch

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads