Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Reaganomics

Wirtschaftspolitik nach US-Präsident Ronald Reagan Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

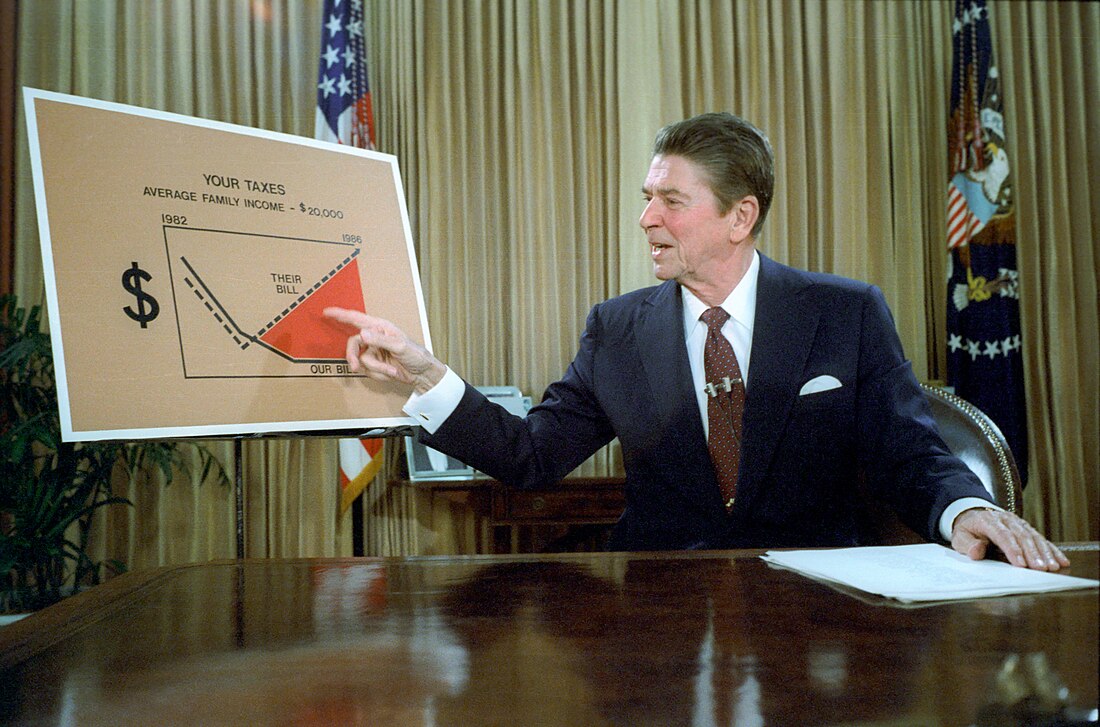

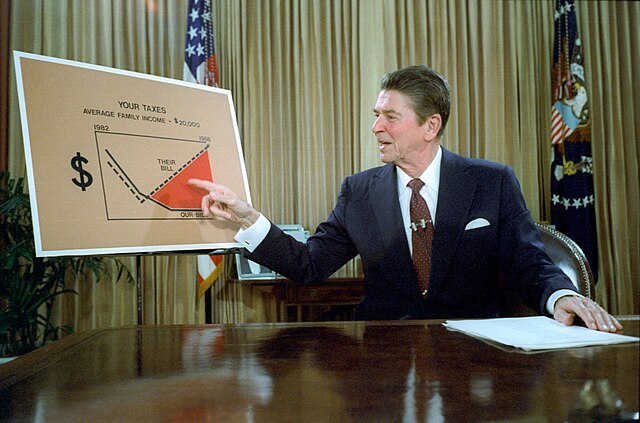

Der Begriff Reaganomics (Kofferwort, zusammengesetzt aus „Reagan“ und „economics“, engl. für Wirtschaft) bezeichnet die Wirtschaftspolitik der USA unter Präsident Ronald Reagan.

Theorie

Reagans Wirtschaftspolitik basierte auf wirtschaftswissenschaftlichen Thesen oder Theorien der Chicagoer Schule (auch Angebotspolitik genannt) und auf der Theorie des Ökonomen Arthur B. Laffer, wonach durch Steuersenkungen die Steuereinnahmen nicht sinken, sondern steigen würden (siehe Laffer-Kurve).

Remove ads

Steuerpolitik und Staatseinnahmen

Zusammenfassung

Kontext

Die Reagan-Regierung senkte mit dem Economic Recovery Tax Act of 1981[1] den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer von 70 % auf 50 %. Auch die Steuern auf Veräußerungsgewinne und Unternehmenssteuern wurden reduziert. Dadurch verringerten sich die Steuereinnahmen deutlich. Mit Gesetzen wie dem Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982, den Social Security Amendments of 1983, dem Deficit Reduction Act of 1984, dem Omnibus Budget Reconciliation Act of 1987 und dem Tax Reform Act of 1986 wurden moderate Steuererhöhungen verabschiedet.[2]

Die Staatseinnahmen gingen 1983 zunächst zurück, stiegen dann zwar wieder an,[3] allerdings langsamer als zuvor.[4] Reagans Steuerpolitik steigerte die US-Konjunktur; die geringeren Steuereinnahmen und Reagans Hochzinspolitik erhöhten aber die Haushaltsdefizite und damit die Staatsverschuldung der USA massiv.

Reagans Nachfolger Bill Clinton (Dem) erhöhte während seiner achtjährigen Regierungszeit (Januar 1993 bis Januar 2001) die Steuersätze. Die Staatsschulden nahmen zu (siehe Grafik); die Verschuldungsquote lag 1993 und 2001 bei rund 60 % des BIP.

Remove ads

Auseinandersetzung

Zusammenfassung

Kontext

Die Wirtschaftspolitik der Regierung Reagan blieb lange Gegenstand kontroverser Diskussionen. Kritische Stimmen argumentierten, es sei eine Politik zulasten ärmerer Schichten gewesen und zugunsten der oberen zwei Prozent der Bevölkerung der USA, da auch finanzielle Zuwendungen für Sozialprogramme aus den Zeiten der Great Society gekürzt wurden.[5]

Gerard Radnitzky (1921–2006) charakterisierte 1993 die Reaganomics als „freie Marktwirtschaft in der Rhetorik und einige Privatisierungen, während in der Praxis die Staatsausgaben und der Steueranteil als Prozente des Bruttosozialproduktes gestiegen sind.“[6]

In Großbritannien sprach man vom Thatcherismus, benannt nach der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, dem eine ähnliche Politik zu Grunde lag.

In Neuseeland war Roger Douglas Finanzminister im Kabinett von David Lange (vierte Labour-Regierung). Neuseeland steckte in einer schweren Wirtschaftskrise. Douglas ergriff radikale und für Labour untypische Maßnahmen. Für seine Politik verbreitete sich der Begriff Rogernomics.

Als Atari Democrats sowie unter dem Begriff Dritter Weg wurden sozialdemokratische und gemäßigt linke Politiker sowie politische Strömungen bezeichnet, die einzelne Aspekte der Reaganomics auf der politischen Linken rezipierten.

Der Soziologe Colin Crouch sah 2008 die grundlegenden Veränderungen in den USA während der Reagan-Administration in der Abwicklung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen, der Marginalisierung der Gewerkschaften und einer Spaltung zwischen Arm und Reich auf einem Niveau vergleichbar mit Ländern der Dritten Welt.[7]

Vertreter des Center for American Progress vermuteten 2015 eine kontraproduktive Wirkung der Kürzung des Spitzensteuersatzes aus. Demnach werden die finanziellen Mittel, die durch Steuersenkungen für Reiche frei werden, von diesen nicht für Konsum genutzt oder in Produktionsmittel investiert. Sie würden vielmehr gespart, für Kapitalanlagen genutzt oder in Steuerparadiese transferiert. Dies sorge für eine höhere Ungleichheit und einen Mangel an finanziellen Mitteln in mittleren und unteren Einkommensschichten. Dieser finanzielle Mangel senke die Nachfrage und damit letztlich auch das Wirtschaftswachstum.[8]

Remove ads

Siehe auch

Literatur

- Rudolf Hickel: Reagans ‚amerikanischer Traum‘ – ein Alptraum für Europa. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Ausgabe 03/1981, S. 286–300. (PDF; 1,8 MB)

- Hermann Schubert: Reaganomics – Wegbereiter des Trumpismus. In Wirtschaftsdienst-Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 100 (2020), 1: 64–71.

- Peter de Thier: Die amerikanische Wirtschaftspolitik unter Ronald Reagan. In: APuZ 44/1988 (online bei Bundeszentrale für politische Bildung)

Remove ads

Weblinks

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads