Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Schutzbrief des Mohammed

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Der Schutzbrief des Mohammed (englisch Patent of Muhammad, oft bekannt unter dem eigentlich persischen Namen Ashtiname of Muhammad; arabisch العهدة النبوية) ist ein angeblich im siebten Jahrhundert erstelltes Schriftstück in Form eines Schutzbriefes des islamischen Propheten Mohammed an das griechisch-orthodoxe Katharinenkloster im Sinai in Ägypten, in dem die Beziehungen zwischen Muslimen und Christen in aller Welt verbindlich geregelt werden. In diesem Kloster werden heute noch verschiedene Abschriften des Schriftstückes gezeigt, es kursieren aber auch andere spätere Kopien.

Der Überlieferung zufolge wurde das auf Leder geschriebene Original, über das heute nichts mehr bekannt ist, nach der osmanischen Eroberung Ägyptens Anfang des 16. Jh. durch den osmanischen Sultan Selim I. (oder seinen Sohn Süleyman I.) ins Staatsarchiv nach Istanbul verbracht, wobei den Mönchen ein beglaubigtes Duplikat eingehändigt wurde.[1] Eine genaue Wiedergabe des arabischen Textes findet sich im Buch Münşeatu's Selatin über islamische Diplomatie, das um 1574 von dem osmanischen Staatssekretär Feridun Ahmed Bey (gestorben 1583) zusammengestellt wurde.[2][3] Der Überlieferung zufolge schützte das Schreiben über Jahrhunderte hinweg das Kloster vor Übergriffen durch muslimische Feldherren.

Remove ads

Inhalt des Briefes

Das Schreiben beginnt mit der Vorstellung des Autors als Mohammeds Sohn des Abdallah, „Verkünder und Ermahner“,und richtet sich „an das Volk seines Glaubens und an alle, welche sich zur Religion des Christentums bekennen“, in aller Welt und unter allen Völkern, arabisch oder nicht. Es legt fest, dass Christen nicht verfolgt werden dürfen, kein Zwang auf sie ausgeübt werden darf, Geistliche in ihrer Tätigkeit nicht beeinträchtigt werden dürfen, Kirchen oder Kapellen nicht beschädigt oder zerstört werden dürfen und auch nicht zum Bau von Moscheen oder Wohnhäusern genutzt werden dürfen. Der Text führt dann etwas widersprüchlich aus, dass Christen auch keine Steuer zu entrichten brauchen, außer nach eigenem Gutdünken, von Mönchen, Bischöfen und Einsiedlern gar keine Abgaben verlangt werden sollen, auch nicht von den Feldfrüchten, die sie zu eigenem Bedarf aunbauen, oder dass doch jedenfalls ein Teil der angebauten Fläche abgabenfrei sein soll, während Grundbesitzer, Händler und andere vermögende Christen nicht mehr als 12 Dirhem pro Kopf zahlen sollen. Christen brauchen auch keinen Kriegsdienst zu leisten und sollen nicht zum Waffentragen verpflichtet werden, sondern von Muslimen verteidigt werden. Wenn eine Christin zu Muslimen geht —interpretiert als Heirat mit einem Muslim—, so soll dies nur freiwillig geschehen, und sie soll weiterhin in der Kirche beten dürfen. Das Schreiben endet mit dem Verweis, dass dieser Bund für alle Zeiten und bis zum Ende der Welt gelte.[4] Das Katharinenkloster selbst oder eine bestimmte Örtlichkeit ist im Text nirgendwo erwähnt; als Ort der Erstellung wird nur „die Moschee des Propheten“ angegeben.

Remove ads

Gestaltung

Zusammenfassung

Kontext

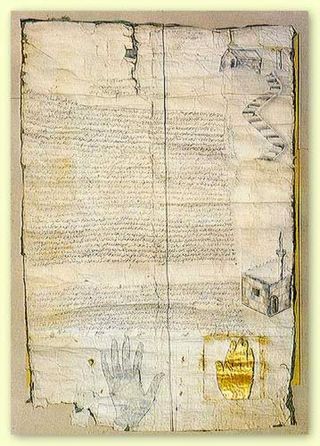

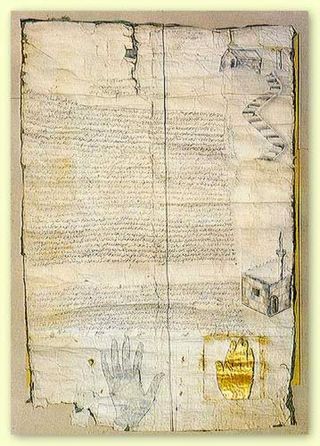

Das Schreiben ist in klassischem Arabisch verfasst. Eine der bekanntesten Versionen, die im Katherinen-Kloster selbst ausgestellt ist und 1683 erstellt worden sein soll,[5] ist am rechten Rande mit der Zeichnung einer Moschee verziert und außerdem in der oberen rechten Ecke mit einem Gebäude, zu dem eine Treppe hinaufführt. Unten sind zwei Hände gezeichnet: links in schwarzer Tinte eine linke Hand, vom Handrücken aus gesehen, rechts eine viel kleinere rechte Hand, sehr sorgfältig in goldener Tusche ausgeführt, ebenfalls den Handrücken zeigend. Der Legende nach soll das originale Schriftstück von Mohammed selbst, da des Schreibens unkundig, mit dem Abdruck seiner in Tinte getauchten Hand signiert worden sein.

Eine andere ebenfalls oft wiedergegebene Kopie zeigt unten ein hohes, schmales Minarett neben Bäumen, Felsen und einer Kirche, dazu in schwarzer Tinte die Nachahmung des Abdrucks einer rechten Hand. Ein drittes Exemplar, das auf der Webpräsenz des Katharinenklosters gezeigt wird, ist nicht illustriert und trägt nur rechts oben ein kleines, schwarzes Siegel.[6] Antiquarisch wird im Internet auch ein farbig illuminiertes Exemplar angeboten, dass im 18. Jh. in Ägypten hergestellt und später in Paris aufbewahrt worden sein soll.[7] In allen Fassungen stellt eine Nachschrift klar, dass es sich um die Kopie einer Kopie einer Kopie handele, während das Original von der Hand des „Befehlshabers der Gläubigen“ auf Leder aus dem Taif geschrieben sei.

Remove ads

Debatte zur Echtheit

Zusammenfassung

Kontext

Der deutsche Arabist und Archäologe Bernhard Moritz (1859-1939), der von 1893 bis 1911 die Khediven-Bücherei in Kairo leitete und Nordarabien und den Sinai bereiste,[8] erklärte 1918 den Schutzbrief für eine offensichtliche Fälschung: „Die Unmöglichkeit, dieses Schriftstück authentisch zu finden, liegt klar zutage. Datierung, Stil und lnhalt beweisen jedes für sich allein schon die Unechtheit“.[9] Von den drei Abschriften, die Moritz vorlagen, war eine undatiert, zwei gaben im Text an, am 3 Tag des Monats Moharram im Jahre 2 der Hidschra (7 Juli 623 n. Chr.) erstellt worden zu sein, und zwar nach Diktat Mohammeds durch die Hand des (späteren Kalifen) Ali Ibn Abi Talib. Zu dieser Zeit war Mohammeds Wirkungsbereich aber noch auf das über 700 km entfernte Medina beschränkt; der erste Feldzug der Muslime gegen Ägypten, der einen Schutzbrief sinnvoll gemacht hätte, fand erst 640, acht Jahre nach Mohammeds Tod, statt; auch die später von Nichtmuslimen eingeforderte Kopfsteuer Dschizya konnte damals noch nicht etabliert sein, da Mohammed und seine Anhänger erst ein knappes Jahr zuvor als Flüchtlinge in der Stadt aufgenommen worden waren.

Moritz zeigt außerdem zahlreiche Fehler in der arabischen Grammatik und Orthographie auf, sowie die Benutzung des Wortes Sultan, das erst Jahrhunderte später als Titel benutzt wurde, und die Erwähnung zwei ägyptischer Feldmaße, die in Arabien unbekannt waren. Aus dem Umstand, dass in einem Erlass des Fatimidenkalifen Hafiz, der 1130 bis 1194 regierte, bereits befohlen wird, die „alten Verträge“ der Mönche seien einzuhalten, schließt Moritz, der Schutzbrief müsse etwa zwischen 900 und 1000 n. Chr. verfasst worden sein, am wahrscheinlichsten zur Zeit des Kalifen Hakim (996-1021), der als Christenverfolger in die Geschichte einging, um sich so gegen Übergriffe zu schützen.

Der zum Islam übergetretene kanadische Professor John Andrew Morrow unternahm 2013 den Versuch, den Schutzbrief und vier andere, im Inhalt sehr ähnliche, Dokumente aus dem Nahen Osten, die ebenfalls dem Propheten zugeschrieben werden, als echt zu verteidigen, und zwar „vom Glauben, nicht vom Zweifel“ ausgehend.[10] Sein Buch wurde zwar als „Aufruf zu einem friedlicheren und harmonischeren Zusammenleben der Gläubigen“ und zur „Überwindung engstirniger Stereotypen“ gelobt,[11] doch seine Argument wurden von Mubasher Hussain, Professor der International Islamic University, Islamabad, als „nicht überzeugend“ zurückgewiesen, die Schutzbriefe seien in frühen islamischen Quellen nicht oder kaum erwähnt, die von Morrow aufgestellte These, Mohammed habe vor seiner Berufung als Prophet zeitweilig im Katharinenkloster gelebt, sei unhaltbar, und die 22 Gefährten Mohammeds, deren Namen als Zeugen unter dem Brief stehen, seien widerlegbar: außer den vier späteren Kalifen, die, allerdings mit Ali beginnend, in ihrer späteren zeitlichen Reihenfolge genannt werden, tauchen auch Persönlichkeiten auf, die damals noch gar nicht zum Islam übergetreten waren (wie Abu Huraira oder Abū d-Dardā') oder schon tot waren.[12] Morrow konterte, dass die Informationen über die genannten Zeugen lediglich auf überlieferten Hadithen beruhen, die noch viel weniger glaubwürdig seien.[13]

Ibrahim Zein, Professor der Hamad Bin Khalifa University in Katar, befand, trotz des „fröhlichen Versuches“ Morrows und gleichgesinnter Akademiker, die Echtheit der Schutzbriefe zu beweisen, beinhalteten diese Dokumente trotzdem „Probleme, hinsichtlich ihres geschichtlichen Warheitsgehaltes, für die es keine eindeutigen Erklärungen“ gäbe; sowohl ihre frühe Datierung als auch die angegebenen unwahrscheinlichen Zeugen „würden so bald nicht verschwinden“, obwohl er mutmaßte, sie könnten durchaus die Geisteshaltung des frühen Islam widerspiegeln.[14] Auch der nigerianische Professor Sanni Amidu Olalekan hielt zwar für wahrscheinlich, dass die verschiedenen Schutzbriefe den Inhalt eines vorgefertigten Textes de „Kanzlei des Propheten“ wiedergäben, allerdings mit einem deutlich schiitischen Einfluss, doch gäbe es trotz Morrows „mühsamen Versuchs“ keine Belege für die Echtheit der einzelnen Schriftstücke als separat angefertigte historische Verträge.[15]

Remove ads

Weblinks

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads