Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Sonnenschutzmittel

Emulsion zum Schutz vor Sonnenbrand Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Sonnencreme und andere Sonnenschutzmittel werden auf die Haut aufgetragen, um die negativen Wirkungen der Sonnenstrahlung (wie Sonnenbrand mit Hautrötung, Blasenbildung, Hautalterung) zu mindern oder zu verhindern. Statistiken zeigen ein steigendes Hautkrebsrisiko vor allem bei Menschen mit „hellem Hauttyp“ (Typen I bis IV minimum), die sich häufig ungeschützt intensiver Sonneneinstrahlung aussetzen. Besonders kritisch sind Sonnenbrände in der Kindheit. Die UV-Strahlen des Sonnenlichtes gelten als Hauptursache für lichtbedingte Hautschäden, weshalb Sonnenschutzmittel sowohl vor UV-B- als auch UV-A-Strahlung schützen. Die Wirksamkeit wird häufig über den Lichtschutzfaktor (Sun Protection Factor, SPF) bestimmt.[1] Die relevanten Spektralbereiche der Sonnenstrahlung werden dabei klassisch in UVB (280–320 nm) und UVA (320–400 nm) unterteilt.[1]

Von Fachgesellschaften wird empfohlen, sich in seinem Verhalten an der Intensität der Sonneneinstrahlung und dem individuellen Hauttyp zu orientieren. Als Schutzmaßnahme steht an erster Stelle das Vermeiden übermäßiger UV-Exposition (durch Sonne und Solarien), gefolgt von „textilem Lichtschutz“ (mit Kleidung und Kopfbedeckung). Sonnenschutzpräparate werden als ergänzende Maßnahme empfohlen, diese müssen jedoch rechtzeitig und großzügig aufgetragen werden. Wasserfeste Produkte verzögern das Abwaschen des Sonnenschutzmittels und erhalten so einen zeitlich begrenzten Schutz während des Badens, beim Wassersport oder bei starkem Schwitzen. Der Schutz der Augen durch Sonnenbrillen gehört zum Gesamtkonzept des Sonnenschutzes.[2]

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Erste Erwähnungen von Produkten zum Schutz vor Sonnenstrahlen finden sich bereits in Papyrusrollen aus dem alten Ägypten.[3]

Mit der Entdeckung der Rolle von UV-Strahlung bei Sonnenbrand durch Everard Home im Jahr 1820, wurden verschiedene Substanzen auf ihre Fähigkeit zur Strahlungsabsorption untersucht. Angesäuertes Chininsulfat war die erste Substanz, die zur Verringerung von UVB-induziertem Sonnenbrand auf der Haut eingesetzt wurde.[4] Die Kombination dieser Substanz mit einer Lotion gelang 1891 dem Deutschen Friedrich Hammer, der damit das erste chemische Sonnenschutzmittel der Welt kreierte.[5]

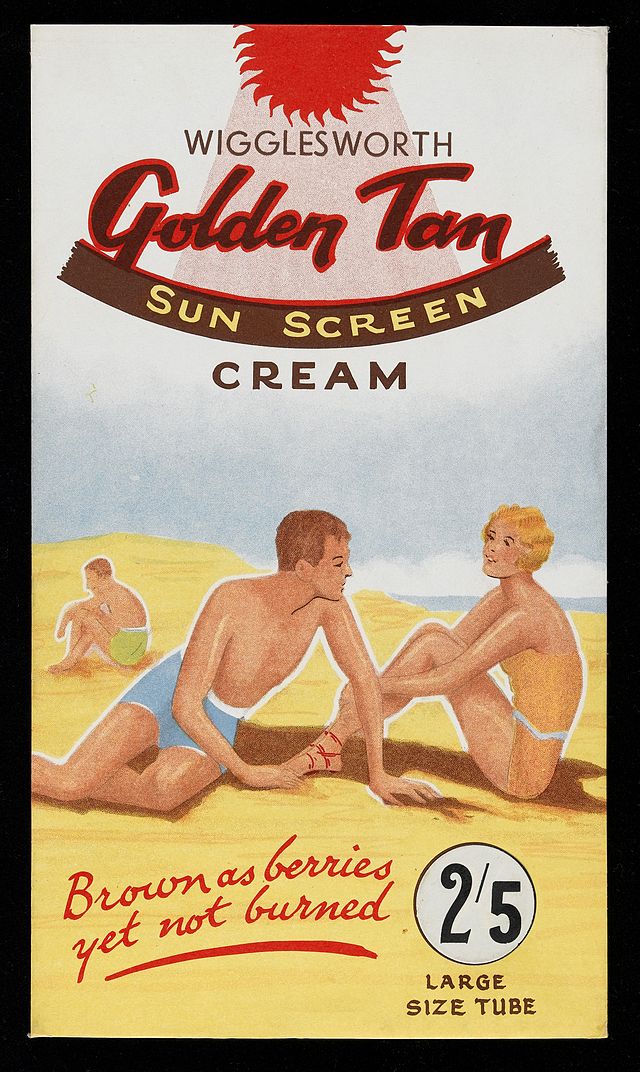

Zwischen 1920 und 1930 präsentierte sich eine neue, zumeist als frech oder gar als unmoralisch angesehene Bademode mit rückenfreier Badekleidung. Mit mehr nackter und der Sonne ausgesetzter Haut bekam das Problem Sonnenbrand einen neuen Stellenwert. Weiterhin wurden in den 1920er-Jahren Sportarten wie Ski- und Faltbootfahren populär, die bei teilweise sehr hoher Sonnenintensität und -Reflexion stattfanden. Schon in den 1920er-Jahren entwickelte der Österreicher Josef Maria Eder zusammen mit Leopold Freund das Sonnenschutzmittel Antilux. Seine Forschungsergebnisse wurden bereits 1922 in der Wiener klinische Wochenschrift publiziert.[6][7] 1928 entwickelten zwei deutsche Wissenschaftler, Hausser und Vahle, die ersten kommerziell erhältlichen Sonnenschutzmittel auf der Basis von Benzylsilikat und Benzylcinnamat, die UVB-Strahlen sehr gut absorbierten.[4]

In den 1930er Jahren wurde in Deutschland die Delial-Salbe mit Novantisolsäure als Lichtfilter von der IG-Farben entwickelt und 1933 von der IG-Farben Tochter Drugofa mit hohem Werbeaufwand auf den Markt gebracht.[8][9] 1936 kam dann durch Eugène Schueller, dem Gründer von L’Oréal, das erste auf Para-Aminobenzoesäure (PABA) basierende Sonnenschutzmittel auf den Markt: Ambre solaire.[10][11] 1938 zog sich der österreichische Chemiestudent Franz Greiter beim Besteigen des Piz Buin einen schlimmen Sonnenbrand zu und entwickelte anschließend in einem kleinen Labor im Haus seiner Eltern eine Rezeptur für eine Creme, die die Haut vor der Sonne schützen sollte. 1946 kam Greiters Piz Buin auf den Markt.[12]

1946 wurde der Bikini vorgestellt. Er setzte in den 1950er- und 1960er-Jahren als Markenzeichen von Brigitte Bardot einen neuen Modetrend und braune Haut wurde zum Statussymbol der aufstrebenden industriellen Gesellschaft. Immer mehr Menschen reisten an südliche Strände, um sich dort in ausgiebigen Sonnenbädern zu bräunen. Mit zunehmendem Wohlstand entwickelte sich der Markt der Sonnenschutzmittel weiter, und er weist heute eine Vielfalt an Produkten in Form von Milch, Spray, Creme, Öl, Stift, Gel, Schaum mit jeweils den unterschiedlichen Lichtschutzfaktoren aus.

Als der Pionier der Forschung zum Lichtschutzfaktor gilt Harold Blum (1899–1980), der für die US-Armee nach einer Methode suchte, um die Wirkung der verschiedenen Produkte quantitativ vergleichen zu können. Er entwickelte erste Methode zum Vergleich der Schutzwirkung verschiedener Produkte. Der Marker war für ihn eine gerade noch sichtbare Rötung der Haut, die durch UV-Strahlung hervorgerufen wird. Als Maß für die Wirkung eines Produkts definierte er den Quotienten aus Energie, die benötigt wird, um ein vergleichbares Erythem bei geschützter (Qp) und ungeschützter Haut (Q) zu erzeugen und gab dieser Größe die Abkürzung P für Protection.[13]

Im Jahr 1956 führte der Hamburger Strahlenphysiker Rudolf Schulze den Begriff Lichtschutzfaktor ein. 1962 führte Franz Greiter[14] die alternative Bezeichnung Sonnenschutzfaktor ein.[15] Im deutschsprachigen Raum hat sich der Begriff Lichtschutzfaktor endgültig durchgesetzt, als er von der Stiftung Warentest ab 1966 regelmäßig zur Messung und Bewertung der Produktleistung eingesetzt wurde.[16] Die internationale Verbreitung erfolgte definitiv ab 1978, als die Methode zur Messung des Sonnenschutzes durch die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) anerkannt wurde.[4]

1957 wurden durch die französischen RoC-Labore das erste Sonnenschutzmittel mit sehr hohem Schutzfaktor (LSF 50+) entwickelt.[17][4]

Ab den späten 1950er Jahren begannen Dermatologen, Patienten mit einer PABA-Allergie zu behandeln, was 1965 zu dessen schrittweiser Abschaffung führte.[4]

Seit Ende der 1980er-Jahre werden die Sonnencremes mit winzigen Partikelfiltern versehen, die u. a. eine physikalische Schutzkomponente und bessere kosmetische Eigenschaften bewirken. Der Schutz mineralischer Filter (z. B. Titandioxid, Zinkoxid) beruht jedoch primär auf Absorption im UV-Bereich; der Reflexionsanteil über das UV-Spektrum liegt im Mittel nur bei etwa 4–5 %.[18]

Die Bedeutung der Bräune hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich verändert. Das Wissen um die Risiken des exzessiven Sonnenbadens (Hautalterung, Hautkrebs) hat den Sonnenschutz in Richtung Krankheitsprävention weiter entwickelt. Sonnenschutzmittel sind heute neben angemessenem Verhalten und Schutz durch Textilien ein wichtiger Teil des Schutzes der Haut vor den negativen Folgen der Sonnenstrahlung.[19]

Die technische Entwicklung der Sonnenschutzmittel und damit verbunden auch die Stärke der Lichtschutzfaktoren zeigte über Jahre eine Entwicklung.[20] Heute ist die Auslobung der Lichtschutzfaktoren und aller sonstigen Aussagen zur Produktleistung durch Empfehlungen von EU-Kommission, Industrie- und Wissenschaftsverbänden geregelt.

Remove ads

Produktarten

Zusammenfassung

Kontext

Die gebräuchlichsten Sonnenschutzmittel sind flüssige Emulsionen. Der Unterschied zwischen den Produkten Sonnencreme, Sonnenlotion (auch Sonnenmilch genannt) und Sonnengel ist die Zusammensetzung, beziehungsweise die Art, wie die unterschiedlichen Inhaltsstoffe gelöst wurden. Dies wird für den Anwender insbesondere in der Konsistenz bemerkbar.

Lotionen bestehen dabei überwiegend aus O/W-Emulsionen (Öl-in-Wasser) und haben dadurch einen geringeren Anteil an Fetten oder Ölen und einen höheren Anteil an Wasser, weswegen Lotionen flüssiger sind als Cremes, die als W/O-Emulsionen (Wasser-in-Öl) entwickelt wurden. Cremes haben jedoch wegen ihres vergleichsweise fetten Charakters besonders hohe Wasserfestigkeit und damit Resistenz gegen Abwaschen des Sonnenschutzes beim Baden.

Lotionen und Gele können auch Alkohol enthalten. Gele sind jedoch komplett frei von Fett.

Es werden gemäß der geltenden EU-Richtlinie nur noch die vier Lichtschutzfaktor-Klassen Basis, mittel, hoch und sehr hoch sowie acht Lichtschutzfaktoren angeboten: 6 und 10 (Basis); 15, 20 und 25 (mittel); 30 und 50 (hoch); 50+ (sehr hoch). Produkte mit Lichtschutzfaktoren unter 6 sind nicht mehr den Sonnenschutzmitteln zugeordnet, da wegen der niedrigen Schutzwirkung die überwiegende Zweckbestimmung der Produkte (Sonnenschutz) nicht erfüllt wird. Die früher verwendete Produktbezeichnung Sunblocker wird ebenfalls nicht mehr verwendet, da der Verbraucher fälschlicherweise einen vollständigen Schutz vermuten könnte.[21]

Nach wie vor spielt das Segment der flüssigen Emulsionen eine wesentliche Rolle im Markt. Daneben finden sich noch Öle, Schäume, Stifte und Aerosole sowie Produkte zur Anwendung nach dem Sonnenbad (After-Sun-Produkte) und Selbstbräunungsmittel.[22]

Remove ads

Inhaltsstoffe

Zusammenfassung

Kontext

Sonnenschutzmittel enthalten neben Wasser und Lichtschutzsubstanzen auch Fettsäuren, Di- und Triacylglyceride, Fettalkohole, Silikonöle (als Emulgatoren), Glycerin oder Propylenglycol (Feuchthaltemittel) und spezielle Wirkstoffe (Antioxidantien). Weitere Bestandteile dienen als Lösungsmittel für Lichtschutzmittel (Ölkomponenten), zur Erzielung notwendiger rheologischer (Fließ-)Eigenschaften (Verdicker) oder der Markenprägung (Parfüm). Sonnenschutzpräparate enthalten vergleichsweise hohe Mengen spezifischer Lichtschutzsubstanzen (Lichtschutzmittel) in einer kosmetischen Präparategrundlage. Ein hoher Lichtschutzfaktor erfordert tendenziell einen hohen Anteil an Lichtschutzsubstanzen, was jedoch zu spürbaren Rückständen auf der Haut und daher zu mangelnder Akzeptanz führen kann. Aber auch Mikroplastik ist in vielen Sonnenschutzmitteln enthalten.

Sonnenschutzfilter

Nach Europäischem Recht sind Lichtschutzmittel über ihre Zweckbestimmung definiert. Sie sind demnach „Stoffe, die ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt sind, die Haut durch Absorption, Reflexion oder Streuung bestimmter UV-Strahlung gegen bestimmte UV-Strahlung zu schützen“. Unabhängig davon, ob es sich um organische oder anorganische, sogenannte chemische oder physikalische, natürliche oder künstliche Lichtschutzmittel handelt, sind alle Lichtschutzmittel dieser Definition zugeordnet. Es dürfen nur die Lichtschutzmittel eingesetzt werden, die in der deutschen Kosmetik-Verordnung aufgelistet sind. Da die einzelnen Substanzen in der Regel keinen Schutz über das gesamte UV-Spektrum hinweg bieten, werden meist mehrere Stoffe kombiniert. Zusätzlich ergeben sich meist synergistische Effekte aus der Kombination von Lichtschutzmitteln.

Zu den anorganischen Filtern zählen vor allem Titandioxid und Zinkoxid. Deren primärer Schutzmechanismus ist die Absorption von UV-Strahlung; der Anteil der reinen Reflexion/Streuung über das UV-Spektrum ist vergleichsweise gering (≈ 4–5 %).[18] In Sonnencremes werden häufig Nanopartikel dieser mineralischen Filter eingesetzt, die die Verteilbarkeit verbessern und das „Weißeln“ reduzieren.[18]

Lichtschutzmittel diffundieren nach dem Auftragen der Produkte in die Hornschicht und bilden zusammen mit ihr einen Schutzfilm aus. Sie wirken unmittelbar nach dem Auftragen, aber die Entwicklung des vollen Schutzes benötigt einige Minuten. Deshalb ist das rechtzeitige Auftragen der Sonnenschutzprodukte vor dem Sonnenbad besonders wichtig. Einige Präparate enthalten zusätzlich Antioxidantien (wie Vitamin E, Vitamin C), die die Folgereaktionen der UV-Einwirkung (oxidativer Stress durch Sauerstoffradikale) abschwächen sollen.

Remove ads

Wirkung

Zusammenfassung

Kontext

In starker Vereinfachung kann man kosmetische Sonnenschutzprodukte als Mittel zur Reduzierung der in die Haut eindringenden UV-Strahlungsmenge ansehen. Sie werden äußerlich angewendet, um die Haut vor den negativen Wirkungen der Sonnenstrahlung zu schützen. Man unterscheidet zwischen akuten (sofort auftretenden) und chronischen (später auftretenden) Hautveränderungen. Der Sonnenbrand, oft verbunden mit Hautrötung, Blasenbildung und Verbrennungsschmerz, ist die wichtigste akute Folge übermäßiger Sonnenexposition. Hautalterung (Faltenbildung, Pigmentstörungen) und im Extremfall Hautkrebs können als Langzeitfolgen auftreten.

Nach ihrer Anwendung ergänzen und erweitern die Sonnenschutzmittel den natürlichen Eigenschutz der Haut. Dieser Eigenschutz besteht im Wesentlichen aus der Hornschicht der Oberhaut (Stratum corneum) und der Hautbräune (Pigmentierung). Unter UV-Bestrahlung erhöht sich die Zellteilungsrate und die Hornschicht verdickt sich (Lichtschwiele). Gleichzeitig wird die Produktion der braunen Hautpigmente (Melanin) in den entsprechenden Zellen (Melanozyten) angeregt.[15] Der Eigenschutz der Haut erhöht sich mit der Dicke der Hornschicht und mit zunehmender Hautbräune. Neben UV-Strahlung wirkt auch infrarote Strahlung (IR) auf die Haut und zeigt eigenständige biologische Effekte (u. a. auf Thermoregulation und Matrix-Metalloproteinasen); ergänzende Schutzstrategien werden erforscht.[23]

Dieser schwankt individuell sehr stark und hängt vom (genetisch bedingten) Hauttyp und der durch Sonnenexposition erworbenen Verstärkung ab. Besonders empfindlich ist generell die helle, oft sommersprossige Haut der rothaarigen Nordeuropäer. Eher unempfindlich sind dunkelhäutige (oft auch dunkelhaarige) Südeuropäer. Die UV-Empfindlichkeit der am Ende des Sommers an die Sonne gewöhnten Haut ist meist deutlich niedriger als die der sonnenentwöhnten Haut im Frühjahr.

Studien

Ergänzend zu anderen Maßnahmen werden Sonnenschutzmittel als effektive Mittel angesehen, um einen Sonnenbrand zu verhindern.[24] Die Datenlage, wie wirksam sie chronische Schädigungen der Haut verhindern können, ist hingegen weniger eindeutig. Zur Effektivität der Vermeidung der Lichtalterung der Haut gibt es fundierte Daten in vitro und am Tiermodell, jedoch nur wenige Studien, die einen Nutzen beim Menschen zeigen.[2] Heterogen ist die Datenlage auch bei der Vermeidung (Primärprophylaxe) der verschiedenen Hautkrebserkrankungen, die durch die Einwirkung von UV-Strahlung entstehen können. Während eine beschränkte Zahl von Studien zur Reduktion der aktinischen Keratose, des Basalioms sowie des spinozellulären Karzinoms existiert, sind die Daten beim malignen Melanom widersprüchlich oder es kann kein Nutzen gezeigt werden.[2][25][26] Das maligne Melanom ist bei Weitem der seltenste der drei Hautkrebstypen, ist jedoch schlechter heilbar und verursacht 75 % der Todesfälle.

Eine Metaanalyse von 51 Studien zeigte über die Lebensspanne hinweg eine dosisabhängige Risikoerhöhung für das kutane Melanom mit zunehmender Zahl an Sonnenbränden in Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter.[27] Beobachtungsstudien beschreiben zudem ein „Sonnencreme-Paradoxon“: Häufige Verwendung kann mit längerer Sonnenexposition einhergehen und so – bei niedrigen SPF und/oder zu geringer Auftragsmenge – ein trügerisches Sicherheitsgefühl vermitteln.[28] Eine norwegische Kohortenstudie fand ein erhöhtes Melanomrisiko bei Nutzung niedriger SPF-Produkte (< 15), während mittlere bis hohe Faktoren (> 15) das Risiko um ca. 33 % senkten.[29] Zudem wird bemängelt, dass Sonnencreme häufig in zu geringer Menge aufgetragen wird.[28]

Die Zahl der Hautkrebsfälle in Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren bis 2013 auf 234.000 Hautkrebs-Neuerkrankungen im Jahr verdoppelt. Die Erkrankungen verteilen sich auf Basalzellkarzinom (137.000), Plattenepithelkarzinom (70.000) und schwarzen Hautkrebs mit rund 28.000 Menschen.[30] Die Haut von Kindern und Jugendlichen reagiert besonders empfindlich auf UV-Strahlen. Nach Epidemiologischen Studien weisen Jugendliche, die in ihrer Kindheit häufig der Sonne ausgesetzt waren und Sonnenbrände erlitten, ein deutlich erhöhtes Risiko auf, später an Hautkrebs, insbesondere am malignen Melanom, zu erkranken.[31] Die Deutsche Krebshilfe sowie die Krebsgesellschaft geben kostenlos Informationsmaterial ab, darunter UV-Schutztipps für Babys und Kinder.

Lichtschutzfaktor

Das weltweit wichtigste Kriterium zur Beurteilung der Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln ist der Lichtschutzfaktor (LSF, Sun Protection Factor oder SPF). Er berechnet sich aus dem Verhältnis der MED von (durch Sonnenschutzmittel) geschützter zu ungeschützter Haut (MED = Minimale Erythem-Dosis; entspricht der Minimaldosis bis zum Erreichen einer Hautrötung). Ein hoher SPF steht für eine hohe Schutzwirkung gegen erythemwirksame Strahlung und ein niedriger SPF für einen entsprechend geringeren Schutz. Der SPF erlaubt dem Konsumenten einen direkten Vergleich der Schutzleistung von Sonnenschutzmitteln.[32]

Der SPF wird nach der COLIPA International Sun Protection Factor Test Method ermittelt,[33] wobei nach standardisiertem Auftragen von Lichtschutzpräparaten die Erhöhung der Hautrötungsschwelle (minimalen Erythem-Dosis, MED) bestimmt wird. Definitionsgemäß gibt der Lichtschutzfaktor lediglich die Schutzwirkung eines Produktes gegen die erythemwirksame Strahlung an. Dies ist überwiegend der UV-B-Anteil des Sonnenlichtes. Zum Schutz vor anderen lichtbedingten Hautschäden müssen Sonnenschutzmittel ebenfalls vor UV-A-Strahlung schützen. Daher werden bei Sonnenschutzmittel in Europa seit 2006 Kriterien zur Mindestwirksamkeit gegenüber UV-B- und UV-A-Strahlung angewendet.

- Lichtschutzfaktor (SPF): Der Lichtschutzfaktor eines Sonnenschutzmittels soll mindestens 6 betragen.

- UV-A-Schutzfaktor (UV-A-PF): Der UV-A-Schutzfaktor soll mindestens ein Drittel des Lichtschutzfaktors betragen.

- Breitband-Spektrum-Schutz: Nur mit dieser Bezeichnung garantiert ein Sonnenschutzmittel den Schutz auch gegen UVB-Strahlen.

Ein Sonnenschutzmittel mit einem SPF von 30 soll demzufolge einen UV-A-Schutzfaktor (UV-A-PF) von mindestens 10 aufweisen. Zur Prüfung des UV-A-Schutzfaktors wurde von COLIPA eine Empfehlung zur in-vitro-Prüfung herausgegeben.[34] Die Einhaltung des geforderten UVA-Schutzes wird auf den Packungen durch ein Symbol angezeigt. Es besteht aus einem Kreis, der die Buchstabenkombination „UVA“ enthält. UVB-Strahlen gelten als Hauptursache von Hautkrebs,[35] der weltweit im Vormarsch ist. Breitbandschutz gegen UVA und UVB ist also zwingend.

Nach der heute gültigen Definition sind die früher sehr populären Sonnenschutzprodukte mit Schutzfaktor 2 oder 4 keine Sonnenschutzmittel mehr, da sie die überwiegende Zweckbestimmung (= Sonnenschutz) nicht erfüllen. Zum besseren Verständnis wird auf den Verpackungen neben dem Lichtschutzfaktor noch eine der vier zugeordneten Schutzklassen angegeben (niedrig, mittel, hoch, sehr hoch).

* SPF 25 ist in Australien/Neuseeland und Kanada der gesetzliche Mindestfaktor für Sonnenschutzmittel. Die Angabe der Schutzfaktoren auf den Packungen ist auf die vorgegebenen Werte begrenzt.[32]

Ab 2013 werden Schutzbezeichnungen durch die Angabe P+ bis P+++++ ergänzt. Dabei wird die Wasserfestigkeit nach einem einheitlichen Protokoll durch unabhängige Institute geprüft. Diese Norm wird in den USA ab 2013 eingeführt und durch weltweit vertriebene Produkte auch bald in Europa sichtbar. Geplant ist der langfristige Verzicht auf Schutzfaktorbezeichnungen, da dieser den Konsumenten irreführt.

SPF50+ wird fälschlicherweise als Sonnenblocker verstanden. Ein SPF 50 bietet allerdings nur 98 % und SPF 15 auch 94 % Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen. Eine weitverbreitete Wahrnehmung ist jedoch, dass SPF 50 nahezu vollständig schützt, was nicht korrekt ist. Darum empfiehlt die Europäische Kommission für Gesundheit, SPF 15 bis SPF 25 wiederholt und insbesondere in genügender Menge aufzutragen.

Remove ads

Mögliche Nebenwirkungen

Zusammenfassung

Kontext

Sonnenschutzmittel können Nebenwirkungen haben: sie können die Haut irritieren, allergische oder photoallergische Reaktionen der Haut auslösen.[2]

Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfahl 2005, das Lichtschutzmittel 4-Methylbenzylidencampher vorsichtshalber nicht zu verwenden, weil der Verdacht einer Schädlichkeit nicht widerlegt werden konnte.[36]

Auch bei der Langzeitanwendung von Sonnenschutzmitteln gibt es keine Indizien dafür, dass der Vitamin-D3- und der Kalziumhaushalt negativ beeinflusst werden.[2] Gewisse Lichtschutzmittel können (Stand 2017) bei hohen Konzentrationen neurotoxische Effekte aufweisen.[37]

Bei octocrylenhaltigen Produkten kann sich während der Lagerung Benzophenon aus Octocrylen bilden; Analysen kommerzieller Produkte zeigten nach beschleunigter Alterung deutlich erhöhte Benzophenon-Gehalte, was eine sicherheitsbezogene Neubewertung nahelegt.[38] Benzophenon zeigte in zweijährigen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen Hinweise auf kanzerogene Aktivität; Dosen und Expositionspfade liegen jedoch deutlich über typischen dermalen Anwendungen, die Übertragbarkeit auf den Menschen ist begrenzt.[39] Phthalat-Ester sind in der Umwelt und in Verbraucherprodukten weit verbreitet und werden in Übersichtsarbeiten mit konsistenten Assoziationen zu verminderter Spermienqualität und ADHS in Verbindung gebracht; die Befunde beziehen sich auf allgemeine Expositionen und nicht spezifisch auf Sonnenschutzformulierungen.[40]

Nanopartikel (Titandioxid): In einem Hautpenetrationsmodell (Franz-Zellen) wurde nach 24 h keine Permeation von TiO2-Nanopartikeln in die Rezeptorphase festgestellt; Partikel fanden sich nur in Stratum corneum/Epidermis, und zelluläre Effekte traten erst bei sehr hohen Konzentrationen auf.[41] Metaanalysen berichten Hinweise auf genotoxische Effekte von TiO2-Nanopartikeln in vitro und in vivo; Heterogenität der Studien, Endpunktwahl und Expositionsszenarien schränken die Übertragbarkeit auf typische Konsumentenexpositionen ein.[42]

Remove ads

Fehlannahmen und Mythen

Pflanzenöle, die teils als „natürlicher Sonnenschutz“ beworben werden, zeigten in methodisch strengen in-vitro/in-vivo-Untersuchungen insgesamt keine bzw. nur vernachlässigbare UVB-Schutzwirkung; frühere hohe SPF-Angaben sind auf methodische Fehler zurückzuführen.[43][1]

In sozialen Medien wird zudem seit Jahren behauptet, Sonnenschutzmittel würden Hautkrebs verursachen – nicht die UV-Strahlung der Sonne. Esoteriker und Verschwörungsideologen propagieren diese haltlose Behauptung.[44][45]

Remove ads

Sonstiges

Am 2. November 2018 bestätigte der Präsident von Palau, Thomas Remengesau, ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz, das ab 2020 Sonnenschutzmittel mit Oxybenzon und Octinoxat verbietet, weil diese zur Korallenbleiche beitragen. Der Import dieser Cremes sollte unterbunden und die Benutzung unter Strafe gestellt werden. Palau ist damit das erste Land der Welt, das korallenschädliche Sonnenschutzsubstanzen verbietet. Der US-Bundesstaat Hawaii und die zu den Niederlanden gehörende karibische Insel Bonaire kündigten ein solches Verbot an.[46]

Remove ads

Literatur

- Peter Finkel: Lichtschutzmittel. In: Wilfried Umbach (Hrsg.): Kosmetik und Hygiene von Kopf bis Fuß. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiley-VCH, Weinheim 2004, ISBN 978-3-527-30996-2, S. 157–173.

Weblinks

Commons: Sonnenschutzmittel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Anna Clemens: Alltagsphysik: Wie funktioniert Sonnencreme? In: Spektrum.de, 27. April 2018.

- Sonnenschutzmittel – Informationen des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads