Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Titus Andronicus

Drama von William Shakespeare Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

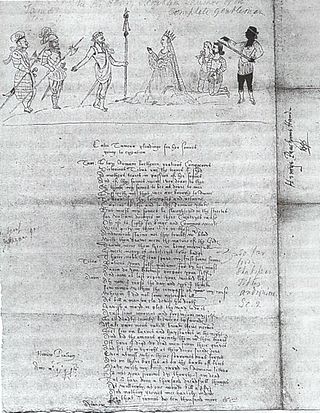

Titus Andronicus (frühneuenglisch The Most Lamentable Romaine Tragedie of Titus Andronicus) ist ein Schauspiel von William Shakespeare. Das Stück spielt in der Spätzeit des Römischen Reiches und handelt von dem Schicksal des römischen Heerführers Titus, der in einen blutigen Kreislauf von Gewalt und Rache um die Gotenkönigin Tamora gerät. Als eine der möglichen Quellen gilt die spätmittelalterliche Exempelsammlung Gesta Romanorum. Die Werkentstehung wird zumeist auf die Jahre 1593/94 datiert; ein früherer Zeitraum ist jedoch möglich. 1594 erschien das Werk erstmals in Druck. Die früheste Aufführung ist für den 24. Januar 1594 belegt.[2] Das Stück gilt als eine typische Rachetragödie und war bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts beim englischen Publikum und teilweise auf dem europäischen Kontinent außerordentlich populär, wurde dann aber zunehmend seltener aufgeführt. In jüngerer Zeit hat sich das Interesse und die Faszination für die Figur des Titus vertieft. Es entstanden mehrere literarische Adaptionen, moderne Inszenierungen und eine aufwändige Verfilmung. Titus Andronicus ist eines der frühen Werke Shakespeares, bei denen eine Ko-Autorschaft diskutiert worden ist. Allgemein wird heute jedoch eine Alleinautorschaft Shakespeares angenommen.

Remove ads

Übersicht

Zusammenfassung

Kontext

Handlungsstränge

Nach einem siegreichen Feldzug gegen die Goten kehrt Titus nach Rom zurück. Er führt die Gotenkönigin Tamora und ihre Söhne als Gefangene mit sich. Gemäß einem alten Brauch opfert er Alarbus, den ältesten Sohn Tamoras, zum Anlass der Beerdigung seiner eigenen im Krieg gefallenen Söhne. Als der neu gekrönte Kaiser Saturninus die Gotenkönigin zur Frau nimmt, ergreift diese ihre Chance, sich an Titus zu rächen. Ihre Söhne Chiron und Demetrius rauben Titus’ Tochter Lavinia und misshandeln sie grausam. Um zu verhindern, dass sie verraten werden, schneiden die Brüder ihrem Opfer die Hände und die Zunge ab. Lavinia gelingt es dennoch, die Täter zu offenbaren. Titus beschließt, sich ebenfalls zu rächen. Er tötet die Brüder und bereitet aus ihren Leichen eine Pastete, die er dem Herrscherpaar bei einem Fest vorsetzt. Das folgende Gemetzel überlebt nur Titus’ Sohn Lucius, der zum neuen Kaiser bestimmt wird.

Hauptfiguren

In den frühen Druckausgaben gibt es kein Verzeichnis der Personen.[3] Das erste Namensverzeichnis stammt von Edward Ravenscroft, der 1687 eine eigene Bearbeitung des Werkes herausgab.[4] Das zweite frühe Verzeichnis findet sich in der Ausgabe der Werke von Nicholas Rowe.[5] Moderne wissenschaftliche Shakespeare-Ausgaben verfahren in der Wiedergabe dieser Liste der handelnden Personen nicht einheitlich.[6] Saturninus wird als der ältere Sohn eines jüngst verstorbenen römischen Kaisers vorgestellt.[7] Er konkurriert mit seinem Bruder Bassianus[8] um den Thron.[9][10] Titus Andronicus[11] wird als der römische Heerführer gegen die Goten vorgestellt.[12] Titus’ Bruder heißt in dem Stück Marcus Andronicus.[13] Lucius, Quintus, Martius und Mutius sind die Söhne des Titus, Lavinia seine Tochter.[14][15] Tamora ist die Königin der Goten.[16] Alarbus, Chiron und Demetrius sind die Söhne der Tamora.[17] Der Mohr Aaron ist der Liebhaber der Tamora.[18]

Ort und Zeit der Handlung

Das Stück spielt im spätantiken Rom sowie in einem Heerlager der Goten, etwa um die Zeit des vierten Jahrhunderts.

Remove ads

Handlung

Zusammenfassung

Kontext

Bibliographische Vorbemerkung

Für die Inhaltsangabe wird die zweisprachige Ausgabe von Frank Günther verwendet. Der englische Text der dtv-Ausgabe entspricht der The Arden Shakespeare-Edition von J. C. Maxwell aus dem Jahre 1968.[19] Die Englisch-deutsche Studienausgaben verwenden üblicherweise die von Alfred Harbage besorgte Edition der Werke Shakespeare's, den The Complete Pelican Shakespeare.[20] Beide englische Editionen basieren auf der ersten Quarto des Werkes.[21]

Akt I

[Szene 1] Die erste Szene spielt in Rom. Das Volk hat sich vor dem Kapitol versammelt. Saturninus und Bassianus, die beiden Söhne des jüngst verstorbenen Kaisers treten auf und erheben Anspruch auf den Thron. Der Tribun Marcus – als Vertreter des Volkes – sieht seinen Bruder und Feldherrn Titus Andronicus, der "Der Patriot" genannt wird, als einzig würdigen neuen Kaiser. Er wurde vom Senat geschickt, um Rom vor seinen Feinden zu schützen, und ist fünfmal blutüberströmt, mit Ruhm und Ehre beladen siegreich zurückgekehrt.[22] Ein Hauptmann gebietet der Menge Platz zu machen. Titus erscheint mit den Särgen seiner gefallenen Söhne und in ihrem Gefolge die gefangenen Goten. Nur vier seiner 25 Söhne - grad halb so viel wie König Priam hatte. - haben die schrecklichen Kriege überlebt[23] und Titus verkündet, dass er Alarbus, den ältesten Sohn der Gotenkönigin Tamora zur Bestattung seiner Kinder schlachten wird.[24] Tamora erfleht Gnade, aber Titus weist sie kalt ab, sie möge Fassung bewahren, denn ihr Sohn sterbe gemäß altem römischen Brauch - der Toten Seufzerschatten zu versöhnen. Während die jüngeren Söhne der Tamora Rom verfluchen und auf dieselbe Rache hoffen - den Feinden ihre Blutschuld heimzuzahlen. -, die die Götter einst Trojas Königin Hekuba schenkten, kehren die Söhne Titus' zurück, der Römerbrauch sei vollzogen.[25] Titus entbietet seinen Kindern den letzten Gruß - ruht hier in Ehr und Frieden, meine Söhne... -, seine einzige Tochter Lavinia tritt auf, opfert ihren Brüdern Trauertränen und erbittet von ihrem noblen Fürst und Vater den Segen seiner Siegerhand. Endlich ist auch Titus angerührt, denn seine Tochter ist ihm Herzenstrost im Alter.[26] Nach der Begräbnisfeier für die Söhne von Titus erfolgt die Wahl des neuen Kaisers. Der Tribun Marcus überbringt Titus ein Gewand in fleckenlosem Weiß, das ihm das Volk von Rom schickt und ihn damit zur Kaiserwahl bestimmt.[27] Aber Titus lehnt ab, er sei zu alt, habe vierzig Jahre als Soldat gedient, einundzwanzig Söhne begraben und wolle den Ehrenkrückstock für (s)ein Alter, jedoch kein Zepter, das die Welt beherrscht.[28] Saturninus, der erstgeborene des verstorbenen Kaisers reagiert erneut mit Androhung von Gewalt, wenn er nicht gewählt werde.[29] Titus gibt nach und leiht seine Stimmen dem Prinzen; Marcus ruft ihn als neuen Kaiser aus und der neu gekrönte Herrscher beansprucht Titus’ Tochter Lavinia zur Frau.[30] Titus stimmt zu.[31] Saturninus erste Staatshandlung ist die Freilassung der gotischen Gefangenen. Dann aber beansprucht Bassianus, der jüngere Bruder des neuen Kaisers, Lavinia als seine versprochene Braut, entführt sie und wird dabei von ihren Brüdern unterstützt. Mutius – einer der Söhne des Titus – stellt sich seinem Vater in den Weg und wird von ihm getötet. Saturninus nutzt die Gelegenheit, Titus und Lavinia zu demütigen - gib das Flittchen da dem, der für sie das Schwert gezogen hat.[32] - und verkündet als Kaiser, die Gotenkönigin Tamora zur Frau zu nehmen, die von ihren Söhnen und Aaron, ihrem Geliebten, begleitet wird. Titus - entehrt und fälschlich angeklagt - verweigert seinem Bruder und seinen Söhnen, den vom Vater erschlagenen Mutius im Familiengrab zu bestatten: Begrabt ihn wo ihr könnt, hier aber nicht. Doch die Söhne und Marcus bestehen darauf: Du bist ein Römer, sei nun kein Barbar.[33] Marcus erinnert daran, dass selbst Ajax nach Ulysses Fürsprache von den Griechen ehrenhaft begraben wurde.[34] Titus gibt nach. Nun treten der Kaiser mit Gattin und Gefolge sowie Bassianus mit Lavinia auf und der Herrscher schwört Rache für die geraubte Braut. Titus unterwirft sich seinem Herrn; Tamora täuscht vermeintlich unparteiisch Gnade vor und rät dem Gatten zu verzeihen.[35] Der Kaiser lässt Gnade walten und Titus lädt als Geste der Versöhnung zur Hirschjagd am folgenden Tag.[36]

Akt II

Mit Hilfe ihres Liebhabers, des Mohren Aaron, sorgt sie dafür, dass ihre beiden Söhne, Demetrius und Chiron, den Bassianus erstechen; die Schuld dafür wird zwei Söhnen von Titus, Martius und Quintus, zugeschoben, die abgeführt werden. Aaron stachelt die Geilheit von Demetrius und Chiron an, und Lavinia wird von ihnen vergewaltigt. Damit sie die Täter nicht verraten kann, werden ihr, wie einst Philomele, die Zunge heraus- und, schlauer als Tereus das tat, die Hände abgeschnitten. Vergeblich versucht Titus’ Sohn Lucius, seine Brüder Quintus und Martius zu befreien, und wird verbannt.

Akt III

Aaron spinnt die nächste Intrige: Die beiden würden verschont, wenn Titus sich eine Hand abschneide; nachdem aber Titus seine Hand geopfert hat, werden ihm die Köpfe seiner beiden Söhne überbracht. Er ahnt, dass unter den herrschenden Verhältnissen seine Vernichtung geplant wird. Daraufhin schwört er bittere Rache und sendet seinen Sohn Lucius zu den Goten, um mit dem ehemaligen Feind Rom und Saturninus zu bezwingen.

Akt IV

Der verstümmelten Lavinia gelingt es, in Ovids Metamorphosen die „traurige Geschichte Philomeles“ aufzuschlagen, und mit Marcus’ Hilfe schreibt sie die Namen ihrer Schänder mit einem im Mund gehaltenen Stab in den Sand. Inzwischen hat Kaiserin Tamora ein Kind geboren. Es ist schwarz, da Aaron der Vater ist. Er ermordet die Amme, schiebt Tamora ein weißes Kind unter und flieht mit seinem Sohn zu den Goten, um ihn großzuziehen.

Akt V

Lucius hat sich mit den Goten verbündet und steht nun vor den Toren Roms. Ein gotischer Spähtrupp entdeckt den fliehenden Aaron mit dem Neugeborenen. Um das Leben seines Kindes zu retten, enthüllt er alle Intrigen, die gegen Titus Andronicus und seine Familie getätigt wurden.

Titus hat währenddessen Tamoras Söhne getötet, zermahlt ihre Knochen und – „schlimmer noch als Prokne räch ich mich“ – setzt sie Tamora, Saturninus und Lucius als Speise bei einem „Versöhnungsessen“ vor. Titus, der die Schmach seiner geschändeten Tochter nicht ertragen kann, ersticht diese und erklärt, dass Demetrius und Chiron ihre Vergewaltiger waren. Als Saturninus die beiden holen lassen will, verkündet Titus, sie seien schon anwesend: in der Pastete, von der Tamora bereits gegessen hat. Titus ersticht Tamora, wird selbst von Saturninus erstochen, der wiederum von Lucius getötet wird. Aaron wird lebendigen Leibes eingegraben. Schließlich wird Lucius zum Kaiser Roms gekrönt.

Remove ads

Autorschaft

Zusammenfassung

Kontext

Von den drei Quartodrucken 1594, 1600 und 1611 benennt kein einziger den Autor, was der damaligen Praxis entsprach. Die Herausgeber der ersten Folioausgabe von 1623 John Heminges und Henry Condell nahmen die Rachetragödie jedoch in das Werk Shakespeares auf. Zuvor hatte bereits Francis Meres in seiner Palladis Tamia 1598 Titus als Tragödie Shakespeares bezeichnet.

Erstmals wurde von Edward Ravenscroft unter fragwürdiger Berufung auf die mündliche Aussage eines hochbetagten Zeitgenossen Shakespeares in der Ausgabe seiner eigenen Adaption des Originalwerks von 1687 in der Vorrede die Behauptung aufgestellt, Shakespeare habe das Stück nicht selbst geschrieben, sondern es von einem anderen Verfasser übernommen und lediglich überarbeitet. Möglicherweise wollte Ravenscroft damit jedoch einzig einem gegen ihn gerichteten Vorwurf des Plagiats zuvorkommen.[37]

Ravenscroft begründete mit seiner Behauptung eine lange Tradition in der Shakespeare-Forschung, die Allein-Verfasserschaft Shakespeares bei Titus Andronicus in Frage zu stellen und es im Shakespeare-Kanon als apokryph einzuordnen. Als wesentliche Gründe wurden vor allem Schwächen in der Dramaturgie, so vor allem eine fehlende klare Strukturierung, und vermeintliche Unzulänglichkeiten in der sprachlichen Gestaltung angeführt. Das Werk wurde folglich von den Kritikern und Literaturwissenschaftlern als „untypisch“ oder zu „schlecht“ für Shakespeare befunden, um zumindest seine alleinige Verfasserschaft annehmen zu können, obwohl es von allen Werken, die Shakespeare zugerechnet werden, um dasjenige handelt, das mit klassischem Bildungsgut und Zitaten von Ovid und Seneca am meisten befrachtet ist.[38]

Die sich über Jahrhunderte erstreckende Liste der Zweifler an Shakespeares Autorschaft weist renommierte Namen wie Nicholas Rowe, Alexander Pope, Lewis Theobald, Samuel Johnson, George Steevens, Edmond Malone, William Guthrie, John Upton, Benjamin Heath, Richard Farmer, John Pinkerton und John Monck Mason auf, gefolgt von William Hazlitt und Samuel Taylor Coleridge im 19. Jahrhundert. Ebenso schrieb J.M. Robertson 1905 in seinem Buch Did Shakespeare write "Titus Andronicus"? A Study in Elizabethan Literature den überwiegenden Teil des Werkes George Peele zu, alles übrige Robert Greene, Thomas Kyd und Christopher Marlowe. Insbesondere die Anhäufung barbarischer, an Brutalität kaum zu überbietender Vorgänge im Stück galten neben scheinbaren stilistischen Schwächen als Beweis für eine andere Autorschaft als die Shakespeares.[39]

In seiner Einleitung zu Reliques of Ancient English Poetry schrieb Thomas Percy 1794, dass das Gedenken an Shakespeare sich durch die besten Kritiker vollständig gegen den Vorwurf durchsetzen konnte, das Stück geschrieben zu haben. Er zeigte sich äußerst erleichtert darüber, dass Shakespeares Ruf wieder hergestellt sei, da dieses „peinliche“ Werk ihm nicht weiter zugeschrieben werden könne.[40]

Es gab jedoch im 18. und 19. Jahrhundert gewichtige Gegenstimmen, hauptsächlich aus dem akademischen Bereich. Edward Capell erkannte 1768 die Schwächen des Stücks an, hielt aber dennoch Shakespeare für den Autor. Gleiches tat Charles Knight 1843. Auch deutsche Herausgeber und Übersetzer des 18. und 19. Jahrhunderts hatten kaum Zweifel an Shakespeares Autorschaft; so beispielsweise prominente deutsche Shakespeare-Anhänger wie A.W. Schlegel oder Hermann Ulrici.[41]

Spätestens ab dem 20. Jahrhundert rückten verstärkt die dramatischen Qualitäten des Schauspiels, beispielsweise die strukturelle Symmetrie und der komplexe szenische Aufbau ebenso wie die auffälligen Parallelen oder Ähnlichkeiten zu späteren zweifelsfrei Shakespeare zuzuordnenden Werken ins Blickfeld der Gelehrten; eine vollständige Fremdautorschaft wurde nunmehr ausgeschlossen.[42]

Wie bereits zuvor J. M. Robertson 1905 benannte T.M. Parrott 1919 Akt 1, 2.1 und 4.1 als Textanteil Peeles,[43] und Philip Timberlake bestätigte Parrotts Befund durch eine Untersuchung der weiblichen Endungen des Blankverses.[44] Dann entdeckte jedoch E. K. Chambers methodologische Fehler in Robertsons Schrift,[45] und Arthur M. Sampley verwendete 1933 Parrotts Verfahren, um gegen Peele als Ko-Autor Stellung zu beziehen. Auch Hereward Thimbleby Price konnte 1943[46] für die alleinige Autorschaft Shakespeares plädieren. Nach J. Dover Wilsons Herausgabe des Titus Andronicus 1948[47] gewann die Annahme, dass Peele an der Abfassung beteiligt gewesen sei, an Raum. Dover Wilson ging von der Existenz einer ursprünglichen verlorengegangenen Fassung Peeles aus, deren letzten sechs Akte Shakespeare revidiert habe.[48] F. Hill untersuchte rhetorische Mittel des Stücks (1957), Macdonald Jackson verlegte sich auf seltene Worte (1979), und Marina Tarlinskaja analysierte Betonungen in den jambischen Pentametern. 1996 erweiterte Jackson seinen Ansatz um die metrische Analyse der Funktionswörter and und with. Wie Brian Vickers, der 2002 Analysen vielsilbiger Wörter, der Verteilung von Alliterationen und von Vokativen durchführte,[49] sprach er die Akte 1, 2.1 und 4.1 George Peele zu.[50]

Bereits 1943 unternahm demgegenüber H. T. Price in seiner Analyse des dramatischen Aufbaus, der Charakterisierung der zentralen Figuren und der sprachlichen Gestaltung den Versuch, eine Alleinautorschaft Shakespeares zu beweisen. Dabei kam er in seiner vergleichenden Untersuchung zu dem Schluss, dass keiner der zeitgenössischen Autoren außer Shakespeare in der Lage gewesen wäre, ein Stück wie Titus Andronicus zu verfassen.[51]

Seit dem ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert wurde dann vermehrt mit Hilfe weiterer statistischer Methoden versucht, noch bestehende Zweifel an einer Fremd- oder Ko-Autorschaft von Titus Andronicus auszuräumen. So kommt etwa Gary Taylor in seiner Untersuchung der Häufigkeit von Kontraktionen und umgangssprachlichen Wendungen zu dem Schluss, dass allein die nur in der Folio-Ausgabe überlieferte Szene III.2 aus der Zeit von Romeo and Juliet (um 1593) stamme, die übrigen Werkteile aber aus der Zeit von 2 Henry VI. und 3 Henry VI., also um 1590/91, was für eine Allein-Autorschaft Shakespeares spreche. Ebenso kommt Mac Donald Jackson in seiner metrischen Untersuchung der unbetonten Endungen in den Blankversen verbunden mit der Annahme, dass diese im Laufe von Shakespeares Karriere als Dramatiker zunehmen, zu der Überzeugung, dass es sich bei Titus Andronicus um ein frühes Werk Shakespeares handeln müsse.[52]

Auch eine jüngere computergestützte Vergleichsanalyse von Werken Peeles und Shakespeares kommt zu dem Ergebnis, dass Titus Andronicus ein authentisches Werk allein Shakespeares sei.[53]

Mit wachsender Kritik an den statistischen und metrischen Analyse-Verfahren aufgrund nicht auszuschließender Verfälschungen durch fragwürdige Geschmacksurteile bei der Auswahl des Untersuchungs-Corpus richtet sich in der gegenwärtigen Shakespeare-Forschung das Augenmerk wieder auf die dramaturgischen und theatralischen Qualitäten des äußerst bühnenwirksamen Werkes. Der weitaus überwiegende Teil der gegenwärtigen Shakespeare-Forscher und Herausgeber vertritt dabei die Auffassung, dass Shakespeare in diesem Frühwerk am Anfang seiner Karriere zwar sein in späteren Werken unbestrittenes dramatisches Talent oder Potenzial noch nicht gänzlich ausgeschöpft habe, aber kein zeitgenössischer Dramatiker in der Lage gewesen wäre, ein in der Komplexität und Symmetrie des Bühnengeschehens vergleichbares Werk zu verfassen.

Die lange Zeit bestehenden Zweifel an der Allein-Autorschaft Shakespeares gelten beim gegenwärtigen Stand der literaturwissenschaftlichen Diskussion als weitgehend ausgeräumt: Titus Andronicus wird nunmehr mehrheitlich mit großer Sicherheit als authentisches Allein-Werk Shakespeares angesehen.[54]

Remove ads

Rezeption

Obwohl Titus Andronicus beim elisabethanischen Publikum durchaus beliebt war, galt es lange Zeit als das „schwarze Schaf“ unter Shakespeares Stücken.[55] T. S. Eliot bezeichnete es als „eines der dümmsten jemals geschriebenen Stücke“. Die neuere Literaturwissenschaft kommt allerdings zu einer differenzierteren Bewertung und erkennt im Stück bereits Kompositionsprinzipien, die für spätere Dramen Shakespeares charakteristisch sind.[56] Es bestehen zahlreiche thematische Parallelen mit anderen Shakespeare-Stücken – etwa Hamlet oder König Lear – sowie typische, auch in anderen Dramen zu findende Techniken Shakespeares, etwa bei der Verwendung literarischer Quellen. Für den deutschen Sprachraum sind besonders drei Bearbeitungen des Titus Andronicus von Interesse: Friedrich Dürrenmatts Komödie nach Shakespeare gleichen Titels, Heiner Müllers Anatomie Titus Fall of Rome Ein Shakespearekommentar sowie Botho Strauß’ Die Schändung. Daneben gibt es noch die Nacherzählung des Stücks von Urs Widmer in Shakespeare’s Geschichten Band II.

Remove ads

Verfilmungen

Zusammenfassung

Kontext

In den bisherigen filmischen Adaptionen sind vor allem zwei Verfilmungen hervorzuheben:

Als letzten Teil einer Shakespeare-Fernsehserie der BBC verfilmte die britische Theater- und Filmregisseurin Jane Howell die Tragödie 1985 unter dem Filmtitel Titus Andronicus mit Trevor Peacock als Titus, Eileen Atkins als Tamora, Michael Crompton als Chiron und Neil McCaul als Demetrius. Die stilisierte Inszenierung mit einem Bühnenbild, das sowohl Rom, aber ebenso einen Ort in Nordirland darstellen könnte, zeigt die Geschehen aus der Perspektive des jungen Lucius, der alptraumhaft die Initiation in eine schreckliche Welt erlebt, in der unter der Oberfläche der Zivilisation nur Grausamkeit und Gräueltaten herrschen. Als sein Vater am Ende eine Rede vor dem Volk hält, starrt der junge Lucius auf einen Kindersarg, in dem Arons Kind liegt, das sein Vater trotz des gegebenen Versprechens hat töten lassen.[57]

Die jüdisch-amerikanische Regisseurin Julie Taymor verfilmte den Stoff 1999 unter dem Filmtitel Titus mit Anthony Hopkins als Titus, Jessica Lange als Tamora, Jonathan R. Meyers als Chiron und Matthew Rhys als Demetrius. Der Anfang von Taymors Kinofilm zeigt einen Knaben in einer modernen amerikanischen Küche, der Krieg spielt. Nach einer realen Explosion wird er von einem Unbekannten, der sich später als der Clown erweist, über eine scheinbar endlose Kellertreppe in eine dunkle Vergangenheit verschleppt. Die Zuschauer sehen anschließend als Kolosseum das Amphitheater von Pula, mit einem bedrohlichen Aufmarsch von lehmverschmierten Soldaten mit Schildern und Schwertern. Auch das weitere Filmgeschehen wird mit Anachronismen verfremdet, um dem Handlungsverlauf eine Allgemeingültigkeit zu verleihen. Kostüme, Requisiten und Kulissen stellen Bezüge zu verschiedenen Epochen her: So spielen die gotischen Prinzen Videospiele und fahren in einer Limousine vor; als Kulisse für Rom wird die faschistische Architektur Mussolinis gezeigt und die am Kaiserhof gefeierten Orgien verweisen auf Fellinis Satyricon. Die Szene, in der der Clown Titus die Köpfe seiner zu Unrecht getöteten Söhne bringt und sodann ein makabres Puppenspiel mit Körperteilen vorführt, erinnern an Fellinis Melodrama La Strada – Das Lied der Straße. Wie in Howells Verfilmung und Shakespeares Schauspiel wird auf eine unmittelbare Darbietung der grausamsten Gewalttaten verzichtet. Als filmisches Äquivalent zur dramatischen Mauerschau nutzt Taymor wiederholt das Gesicht des Jungen, der die Gräueltaten beobachtet. Wie sich schließlich herausstellt, handelt es sich um den jungen Lucius. Anders als in Howells Fernsehverfilmung geht in Taymors Film am Ende der junge Lucius mit Arons Kind, das am Leben geblieben ist, auf einen Horizont zu, der zwar nicht zwangsläufig eine bessere Welt zu verheißen scheint, aber nicht jegliche Hoffnung schwinden lässt.[58]

Remove ads

Textausgaben

Zusammenfassung

Kontext

Englisch

- Jonathan Bate (Hrsg.): William Shakespeare: Titus Andronicus. The Arden Shakespeare. Third Series. (1995), Reprint Bloomsbury, London 2015. ISBN 978-1-903436-05-9

- Jonathan Bate (Hrsg.): William Shakespeare: Titus Andronicus. The Arden Shakespeare. Third Series. Revised Edition. Bloomsbury, London 2018, ISBN 978-1-350-03091-6

- Jonathan Bate, Eric Rasmussen (Hrsg.): William Shakespeare: Titus Andronicus and Timon of Athens - Two classical Plays. The RSC Shakespeare. MacMillan, London 2011. ISBN 978-0-230-30094-1

- Alan Huges (Hrsg.): William Shakespeare: Titus Andronicus. The New Cambridge Shakespeare. Cambridge University Press, Cambridge 2006, ISBN 978-0-521-67382-2

- Eugene M. Waith (Hrsg.): William Shakespeare: Titus Andronicus. The Oxford Shakespeare. Oxford University Press, Oxford 1984.

- Sylvan Barnet (Hrsg.): The Tragedy of Titus Andronicus. In: Sylvan Barnet (Hrsg.): The Tragedy of Titus Andronicus • The Life of Timon of Athens. With New and Updated Critical Essays and a Revised Bibliography. Signet Classics Shakespeare, 2. rev. Ausgabe, New York 2005, S. 1–161.

Deutsch

- Frank Günther (Hrsg.): William Shakespeare: Titus Andronicus. Zweisprachige Ausgabe. dtv, München 2004, ISBN 3-423-12757-0

- Markus Marti (Hrsg.): William Shakespeare Titus Andronicus. Englisch-deutsche Studienausgabe. Stauffenburg, Tübingen 2008, ISBN 978-3-86057-568-0.

- Dieter Wesels (Hrsg.): William Shakespeare: Titus Andronicus. Englisch/Deutsch. Reclam, Stuttgart 1988, ISBN 978-3-15-008476-2

Remove ads

Literatur

- Englische Übersichtsdarstellungen

- Anthony D. Cousins: Shakespeare. The Essential Guide to the Plays. Firefly, Buffalo 2011, ISBN 978-1-55407-928-5, S. 138–141.

- Anthony Davies: Titus Andronicus. In: Michael Dobson, Stanley Wells (Hrsg.): The Oxford Companion to Shakespeare. Oxford University Press, Oxford 2001, Second Edition 2015, ISBN 978-0-19-870873-5, S. 357–359.

- Deutsche Übersichtsdarstellungen

- Hans-Dieter Gelfert: William Shakespeare in seiner Zeit. C. H. Beck Verlag, München 2014, ISBN 978-3-406-65919-5, S. 292–294.

- Günter Jürgensmeier (Hrsg.): Shakespeare und seine Welt. Galiani, Berlin 2016, ISBN 978-3-86971-118-8, S. 87–114.

- Thomas Kullmann: William Shakespeare. Eine Einführung (= Grundlagen der Anglistik und Amerikanistik. Band 26). Schmidt, Berlin 2005, ISBN 3-503-07934-3, S. 17–26.

- Dieter Mehl: Die Tragödien Shakespeares - Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1983, ISBN 3-503-02205-8, S. 21–30.

- Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2, S. 486–491.

- Ulrich Suerbaum: Der Shakespeare-Führer. 3. durchgesehene und ergänzte Auflage, Reclam, Ditzingen 2015, ISBN 978-3-15-020395-8, S. 300–305.

- Einleitungen

- Anthony D. Cousins: Shakespeare. The Essential Guide to the Plays. Firefly, Buffalo 2011, ISBN 978-1-55407-928-5, S. 138–141.

- Andrew Dickson: The Rough Guide to Shakespeare. 2. Auflage, Penguin, New York 2007, ISBN 978-1-85828-443-9, S. 348–357.

- Emma Smith: Titus Andronicus. In: Emma Smith: The Cambridge Shakespeare Guide. Cambridge University Press 2012, ISBN 978-0-521-19523-2, S. 185–189.

- Marjorie Garber: Shakespeare after all. Anchor Books, New York 2005 (Erstveröffentlichung Pantheon Books 2004), ISBN 978-0-385-72214-8, S. 73–88.

- Monographien

- Megan Elizabeth Allen: ‘Titus, unkind’: Shakespeare’s Revision of Virgil’s Aeneas in Titus Andronicus. In: Peter Holland (Hrsg.): Shakespeare Survey 70: Creating Shakespeare. Shakespeare Survey. Cambridge University Press, 30. November 2017, S. 228–239.

- Tucker Brooke: Titus Andronicus. In: Modern Language Notes, Vol. 34, No. 4, 1919, S. 246–47. Online doi:10.2307/2915465. Abgerufen am 4. Januar 2025.

- Wolfgang Clemen: Titus Andronicus. In: Wolfgang Clemen: The Development of Shakespeare’s Imagery. Second Edition, Methuen London 1977 (Erstausgabe 1951), S. 21–29.

- Margaux Deroux: The Blackness Within: Early Modern Color-Concept, Physiology and Aaron the Moor in Shakespeare’s ‘Titus Andronicus.’ In: Mediterranean Studies, Vol. 19, 2010, S. 86–101. Online . Abgerufen am 1. Januar 2025.

- Janette Dillon: Titus Andronicus. In: The Cambridge Introduction to Shakespeare’s Tragedies., Cambridge Introductions to Literature. Cambridge University Press 2007, S. 25–39.

- E. Eugene Giddens: The Genesis of Shakespeare’s ‘Titus Andronicus.’ In: Literature and Theology, Vol. 12, No. 4, 1998, S. 341–49. Online . Abgerufen am 1. Januar 2025.

- Austin K. Gray: Shakespeare and ‘Titus Andronicus.’ In: Studies in Philology, Vol. 25, No. 3, 1928, S. 295–311. Online , abgerufen am 4. Januar 2025.

- Henry David Gray: The Titus Andronicus Problem. In: Studies in Philology, 17, No. 2, 1920, S. 126–31. Online . Abgerufen am 4. Januar 2025.

- Douglas E. Green: Interpreting ‘Her Martyr’d Signs’: Gender and Tragedy in Titus Andronicus. In: Shakespeare Quarterly, Vol. 40, No. 3, 1989, S. 317–26. Online doi:10.2307/2870726. Abgerufen am 1. Januar 2025.

- W. W. Greg: Titus Andronicus. In: The Modern Language Review, Vol. 14, No. 3, 1919, S. 322–23, online . Abgerufen am 4. Januar 2025.

- A. C. Hamilton: Titus Andronicus: The Form of Shakespearian Tragedy. In: Shakespeare Quarterly, Vol. 14, No. 3, 1963, S. 201–13. Online doi:10.2307/2867802. Abgerufen am 4. Januar 2025.

- Bernice Harris: Sexuality as a Signifier for Power Relations: Using Lavinia, of Shakespeare’s ‘Titus Andronicus.’ In: Criticism, Vol. 38, No. 3, 1996, S. 383–406. Online . Abgerufen am 1. Januar 2025.

- Andreas Höfele: Die szenische Dramaturgie Shakespeares. Dargestellt an Titus Andronicus, Romeo and Juliet und Macbeth. Schriftenreihe der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft West: N.F. Bd. XIII. Quelle und Meyer, Heidelberg 1976, ISBN 978-3-494-00895-0.

- Alan Hughes A, Sue Hall-Smith et al.: Titus Andronicus: Stage and Screen after 1955. In: Bruce R. Smith (Hrsg.): The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare. Cambridge University Press 2016, ISBN 978-1-3161-3706-2, S. 1584–1591.

- G. K. Hunter: Shakespeare’s Earliest Tragedies: ‘Titus Andronicus’ and ‘Romeo and Juliet.’ In: Kenneth Muir (Hrsg.): Shakespeare Survey. Shakespeare Survey. Cambridge University Press; 1974, S. 1–10.

- Werner von Koppenfels: Römischer geht’s nicht. Shakespeares extreme (und elementare) Anfänge als Tragödienschreiber. In: Frank Günther (Hrsg.): William Shakespeare: Titus Andronicus. Zweisprachige Ausgabe. dtv, München 2004, S. 254–273.

- Alexander Leggatt: Titus Andronicus: This was thy daughter. In: Alexander Leggatt: Shakespeare’s Tragedies: Violation and Identity. Cambridge University Press 2005, ISBN 978-0-52184-624-0, S. 8–28.

- Dennis Mccarthy, June Schlueter: A Shakespeare/North Collaboration: Titus Andronicus and Titus and Vespasian. In: Peter Holland (Hrsg.): Shakespeare Survey. Shakespeare Survey, Cambridge University Press 2014, ISBS 978-11077-7557-2, S. 85–101.

- Bethany Packard: Lavinia as Coauthor of Shakespeare’s Titus Andronicus. In: Studies in English Literature, 1500-1900, Vol. 50, No. 2, 2010, S. 281–300. Online . Abgerufen am 1. Januar 2025.

- Jack E. Reese: The Formalization of Horror in Titus Andronicus. In: Shakespeare Quarterly, Vol. 21, No. 1, 1970, S. 77–84. Online doi:10.2307/2868405. Abgerufen am 1. Januar 2025.

- John M. Robertson: Did Shakespeare write "Titus Andronicus"? A Study in Elizabethan Literature. Watts & Co., London 1905, online zugänglich im Internet Archive , abgerufen am 9. Januar 2025. Verschiedene Nachdrucke, beispielsweise Leopold Classic Library 2015.

- Katherine A. Rowe: Dismembering and Forgetting in Titus Andronicus. In: Shakespeare Quarterly, Vol. 45, No. 3, 1994, S. 279–303. Online doi:10.2307/2871232. Abgerufen am 1. Januar 2025.

- Danielle A. St. Hilaire: Allusion and Sacrifice in ‘Titus Andronicus.’ In: Studies in English Literature, 1500-1900, Vol. 49, No. 2, 2009, S. 311–31. Online . Abgerufen am 1. Januar 2025.

- Molly Easo Smith: Spectacles of Torment in Titus Andronicus. In: Studies in English Literature, 1500-1900, Vol. 36, No. 2, 1996, S. 315–31. Online doi:10.2307/450951. Abgerufen am 1. Januar 2025.

- Albert H. Tricomi: The Aesthetics of Mutilation in Titus Andronicus. In: Catherine M.S. Alexander (Hrsg.): Shakespeare and Language. Cambridge University Press 2004, ISBN 978-0-5116-1737-9, S. 226–239.

- Brian Vickers: Shakespeare, Co-Author: A Historical Study of Five Collaborative Plays. Oxford University Press, Oxford 2002, S. 148–243.

- William W. Weber: Shakespeare After All?: The Authorship of Titus Andronicus 4.1 Reconsidered. In: Peter Holland (Hrsg.): Shakespeare Survey. Shakespeare Survey. Cambridge University Press 2014, S. 69–84.

- William W. Weber: ‘Worse Than Philomel’: Violence, Revenge, and Meta-Allusion in ‘Titus Andronicus.’ In: Studies in Philology, Vol. 112, No. 4, 2015, S. 698–717. Online . Abgerufen am 1. Januar 2025.

- David Willbern: Rape and Revenge in ‘Titus Andronicus.’ In: English Literary Renaissance, Vol. 8, No. 2, 1978, S. 159–82. Online . Abgerufen am 1. Januar 2025.

- Deborah Willis: ‘The Gnawing Vulture’: Revenge, Trauma Theory, and ‘Titus Andronicus.’ In: Shakespeare Quarterly, Vol. 53, No. 1, 2002, S. 21–52. Online . Abgerufen am 1. Januar 2025.

Remove ads

Sonstige Literatur

- Friedrich Dürrenmatt: Titus Andronicus. Eine Komödie nach Shakespeare. Arche, Zürich 1970; Diogenes, Zürich 1998, ISBN 978-3-257-23051-2.

- Heiner Müller: Anatomie Titus Fall of Rome: ein Shakespearekommentar. Henschelverlag, Berlin 1986

- Botho Strauß: Schändung: nach dem „Titus Andronicus“ von Shakespeare. Hanser, München 2005, ISBN 3-446-20626-4.

Weblinks

Commons: Titus Andronicus – Sammlung von Bildern

- MIT, englisch, Arden Version Titus Andronicus

- zeno.org = Schlegel-Tieck-Version Titus Andronicus

- British Library Shakespeare in Quartos Titus Andronicus 1st Quarto 1594.

Belege

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads