Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Wachet auf, ruft uns die Stimme

Psalm Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

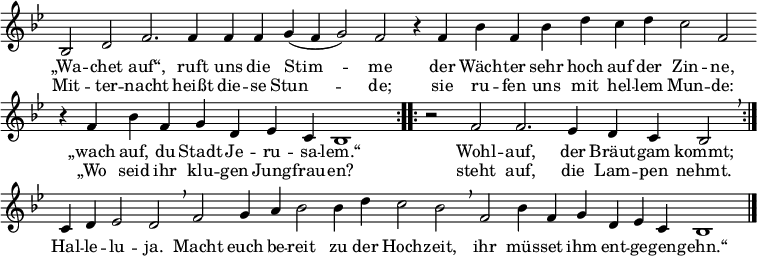

Wachet auf, ruft uns die Stimme ist ein Kirchenlied von Philipp Nicolai aus dem Jahre 1599, veröffentlicht im Anhang seines Buches Freudenspiegel des ewigen Lebens.[1] Die Melodie zitiert eine Wendung aus der seinerzeit bekannten Silberweise des Nürnberger Schuhmachers und Meistersingers Hans Sachs.

aktuelle ökumenische Version

Beschreibung

Zusammenfassung

Kontext

Das Lied bezieht sich auf das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen (Mt 25,1–13 Lut) sowie die Prophezeiungen Jesajas (Jes 52,8 Lut) und wird insbesondere zum Ende des Kirchenjahres (Ewigkeitssonntag nach evangelischer Tradition) bzw. im Advent (nach katholischer Tradition) gesungen.

Die mystische Hochzeit des Messias mit Zion als personifiziertem Jerusalem und Bild der gläubigen Seele ist schon im nachexilischen Judentum und dann im Christentum die spirituelle Interpretation des Hohenlieds.

Es findet sich heute im Evangelischen Gesangbuch (EG 147) als Eröffnung des Abschnitts Ende des Kirchenjahres, was seiner Stellung als Hauptlied für den Ewigkeitssonntag entspricht.

Die dritte Strophe Gloria sei dir gesungen mit Choralsatz von Johann Sebastian Bach findet sich zusätzlich in EG 535 als Abschluss des Stammteils im Abschnitt Sterben und ewiges Leben.

Im alten Gotteslob (Nummer 110) stand „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, wie im alt-katholischen Gesangbuch Eingestimmt (E 304), hingegen im Abschnitt Advent. Im 2013 eingeführten neuen Gotteslob ist das Lied unter der Nummer 554 in der Rubrik „Die himmlische Stadt“ (Eschatologie) eingeordnet, im Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz unter Nr. 850, im freikirchlichen Gesangbuch Feiern & Loben unter Nr. 287 und im Mennonitischen Gesangbuch unter Nr. 414.

Besonders die dritte Strophe ist im Verlauf der Überlieferungsgeschichte verändert worden, weil die Worte Consorten (im Sinn von Teilhaber) und io, io ewig in dulci jubilo schon im 19. Jahrhundert nicht mehr als verständlich und zeitgemäß empfunden wurden.[2] Die heute geläufige Form der dritten Strophe ist seit 1831 nachgewiesen.[3]

Die Anfangstöne der Melodie – Dur-Dreiklang mit Sexte – geben einem Geläutemotiv den Namen.[4]

Für die Beliebtheit des Liedes sprechen die häufigen Neu- und Umdichtungen und Textveränderungen, welche oft theologischen Aktualisierungen entsprechen:

Im Wirtembergisches Gesangbuch [evangelisches Gesangbuch für Württemberg], Stuttgart 1794, Nr. 353, steht „Wachet auf…“ so selbst nur als Melodieverweis zu einer Umdichtung: „Wachet auf, ruft uns die Stimme, so rufet einst der engel stimme…“ Im Allgemeines [evangelisches] Gesangbuch, Kiel 1801, Nr. 552, findet sich die Umdichtung „Wachet auf! ruft uns die stimme vom heiligthum, der wächter stimme…“ Im evangelischen Gesangbuch für Zweibrücken von 1823, Nr. 429, steht die Neudichtung „Wachet auf, so ruft die Stimme, so rufet einst des Richters Stimme…“ Im evangelisch-reformierten Gesangbuch, Zürich 1853, Nr. 302, gibt es die Umdichtung „Wachet auf! ruft uns die Stimme, vom Heiligthum der Wächter Stimme… wie Donner tönt’s aus ihrem Munde…“ Im evangelischen Gesangbuch für den Rheinkreis und die bayerische Pfalz [Vorgängerausgabe von 1823], Speyer 1901, Nr. 429, finden wir die Umdichtung „Wachet auf! so ruft die Stimme, so rufet einst des Richters Stimme…“

Es ist weiterhin bemerkenswert, dass wir es mit einem geistlichen Lied zu tun haben, welches das weltliche Motiv des Wächterliedes aufgreift. Die Vorlage dazu ist der Typus des geläufigen Liebesliedes mit dem Wächter auf der Zinne, der die Liebenden warnt, nach der zusammen verbrachten Nacht den anbrechenden Morgen nicht zu verschlafen. Die Kontrafaktur als geistliche Umdeutung knüpft demnach an die Eröffnungssituation des aus dem hochmittelalterlichen Minnesang stammenden Tageliedes an, wie es noch für die Liedepoche der Renaissance typisch ist.[5]

Remove ads

Biblische Bezüge

Eingebettet in Psalm 150, der mit seinem großen Gotteslob mit Gesang und Musik auch als „Schluss-Halleluja“ aller Psalmen bezeichnet wird, beginnt der Text von „Gloria sei dir gesungen“ mit einem Gloriaruf und dem Verweis der Einbettung der Menschen- in die Engelschöre (siehe hierzu auch Ps 103,20-22 EU, Ps 33,9 EU, Ps 132,17 EU). Danach werden die zur Begleitung des Gesangs hinzuzuziehenden Instrumente aus Psalm 150 zitiert, die „Harfen“ (in der biblischen Quelle „Zither“ und „Saitenspiel“) und „Zimbeln“ (im Psalm „helle“ und „klingende“ Zimbeln).[6]

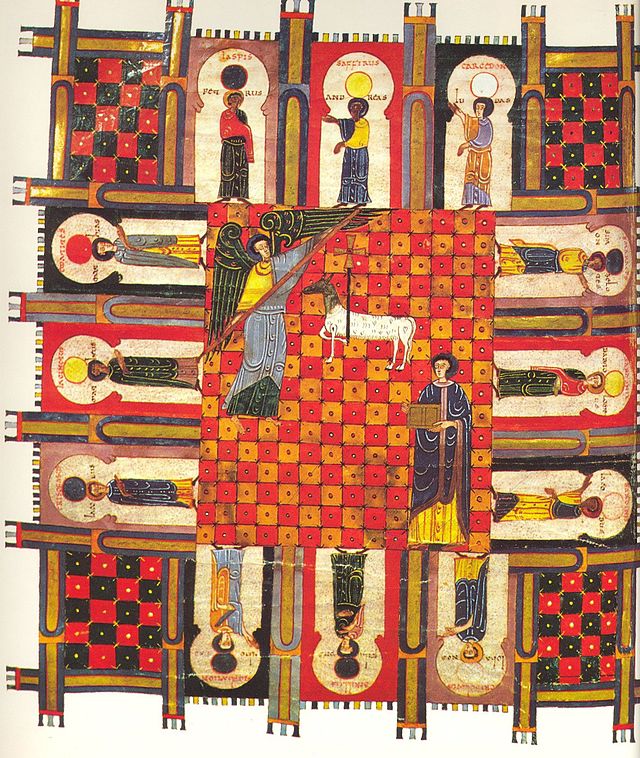

Aus der Offenbarung des Johannes stammt das Bild der zwölf perlengeschmückten Tore des himmlischen Jerusalems (Offb 21,21 EU), in dem die Singenden und Musizierenden stehen werden. Jesaja (Jes 64,3 EU) sowie der 2. Brief des Paulus an die Korinther sind Grundlage des Hinweises auf die gegenwärtig noch nicht „sicht- bzw. spür- und hörbare“, sich aber offenbarende Freude (1 Kor 2,9 EU). Abgeschlossen wird das Lied mit dem Hallelujaruf aus Psalm 150.[7]

Remove ads

Text

Remove ads

Melodie

Quelle: Text und Musik: Philipp Nicolai 1599

Bearbeitungen

Zusammenfassung

Kontext

Das Lied bildet die Grundlage der gleichnamigen Kantate Wachet auf, ruft uns die Stimme von Johann Sebastian Bach (BWV 140). Sein Sohn Johann Christoph Friedrich Bach schuf eine Motette für vierstimmigen Chor, in der er den Schlusschoral aus der Kantate seines Vaters vollständig integriert.[9] Michael Praetorius schuf zwei Chorsätze des Liedes. Franz Tunder komponierte eine Solokantate für Sopran, Streicher und Generalbass.[10] Von Dieterich Buxtehude existieren ebenfalls zwei Kantaten über das Nicolai-Lied (BuxWV 100 und 101). Felix Mendelssohn Bartholdy verwendete es für sein Oratorium Paulus sowohl in der Ouvertüre als auch als Choral. Ernst Pepping verfasste einen Chorsatz, das er in sein Spandauer Chorbuch (Heft 14, 1936) aufnahm.[11]

Häufig zu finden sind Choralvorspiele für Orgel über das Lied, so von Johann Sebastian Bach (BWV 645, einer der sechs Schübler-Choräle), Johann Ludwig Krebs, Otto Dienel (op. 52, 37), Gustav Adolf Thomas, Heinrich Schmidt und Herbert Collum.[12] Max Reger entwickelte aus dem Lied seine Fantasie über den Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (siehe Drei Choralfantasien (Max Reger), op. 52, 2). Hugo Distler komponierte 1935 eine Orgelpartita über das Lied (op. 8/2).

Remove ads

Übersetzungen

Ins Dänische übersetzt „Sions vægter hæver røsten: Vågn op, der blinker lyn i østen…“ [etwa: Zions Wächter hebt die Stimme: Wach auf, es leuchten Blitze im Osten…] im dänischen Kirchengesangbuch Den Danske Salmebog, Kopenhagen 1953, Nr. 232 (übersetzt von Magnus Brostrup Landstad [1802 – 1880; Pfarrer im norwegischen Sande], 1840; bearbeitet von Peter Frederik Adolph Hammerich [1809 – 1877; Dr. jur., Prof. in Kopenhagen], 1850 und 1852); „Zions vægter hæver røsten…“ in: Den Danske Salmebog, Kopenhagen 2002, Nr. 268 (zuerst übersetzt von Niels Paaske, 1613; die norwegische Übersetzung von Landstad [älteres Bokmål, praktisch identisch mit dem Dänischen] „ca. 1825“, gedruckt 1840, bearbeitet für das dänische Gesangbuch, Roskilde 1855, und dann im dänischen Gesangbuch von 1953).[13]

Remove ads

Rezeption

Zum Abschluss der Württembergischen Landesposaunentage wird traditionell die dritte Strophe des Chorals – bei den Bläsern schlicht als „Gloria“ bekannt – gespielt, der Schlusschoral aus der Bachkantate BWV 140.[14][15] Beim Landesposaunentag 1946 in Ulm geriet dies besonders emotional: Beim Spielen des „Gloria“ brachen viele Teilnehmer aus Dankbarkeit, den Krieg überlebt zu haben und nun wieder spielen zu dürfen, in Tränen aus.[14]

Remove ads

Literatur

- Ansgar Franz: Wachet auf, ruft uns die Stimme. In: Hansjakob Becker et al. (Hrsg.): Geistliches Wunderhorn. 2. Auflage. Ch. H. Beck, München 2003, ISBN 3-406-48094-2, S. 154–166.

- Christian Möller (Hrsg.): Kirchenlied und Gesangbuch. Quellen zur Geschichte. A. Francke Verlag, Tübingen 2000, ISBN 3-7720-2911-6, S. 148–149.

- Joachim Stalmann: 147 – Wachet auf, ruft uns die Stimme. In: Gerhard Hahn, Jürgen Henkys (Hrsg.): Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch. Band 4. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002, ISBN 3-525-50325-3, S. 83–88.

- Barbara Stühlmeyer, Ludger Stühlmeyer: Wachsam – Achtsam. Wachet auf ruft uns die Stimme. In: Das Leben singen. Christliche Lieder und ihr Ursprung. Verlag DeBehr, Radeberg 2011, ISBN 978-3-939241-24-9, S. 11–18.

Remove ads

Weblinks

Commons: Wachet auf, ruft uns die Stimme – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikisource: Wachet auff rufft vns die Stimme – Quellen und Volltexte

- Michael Fischer (2006): Wachet auf, ruft uns die Stimme. In: Freiburger Anthologie – Lyrik und Lied ( vom 25. Mai 2012 im Webarchiv archive.today)

- Wachet auf, ruft uns die Stimme (Nicolai, Philipp): Noten und Audiodateien im International Music Score Library Project

- Gemeinfreie Noten von Wachet auf, ruft uns die Stimme in der Choral Public Domain Library – ChoralWiki (englisch)

- Wachet auf, ruft uns die Stimme in der christlichen Liederdatenbank

- Martina Hergt, Kathrin Mette, Christa Kirschbaum: „Wachet auf“, ruft uns die Stimme (EG 147 und 535). (opus-Audio; 43:53 Minuten) In: Wochenliederpodcast. 14. November 2022.

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads