Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Zackenstil

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

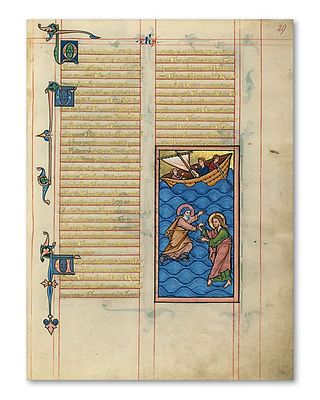

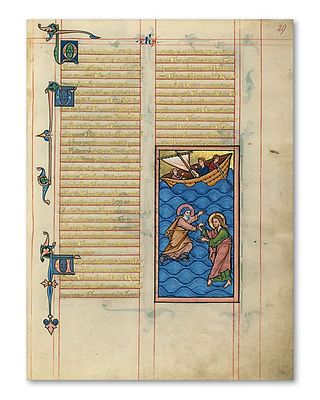

Der Zackenstil, auch „zackbrüchiger Stil“ genannt, ist ein Übergangsstil zwischen Romanik und Gotik in Buch-, Wand- und Glasmalerei.

Das charakteristische Merkmal des Zackenstils ist das zickzackförmig scharfbrüchige Linienspiel von Gewandfalten und Konturen unter weitgehender Beibehaltung des überlieferten romanischen Formenguts. Die Spätphase zeigt einen verspielten Linearismus. Die Zacken sollen Bewegung und Emotionalität in die Bilder bringen.

Er entwickelte sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts aus byzantinischen und westlich-deutschen Wurzeln. Vorstufen finden sich in Thüringen, am Mittelrhein und in der Regensburger Buchmalerei. So spiegelt sich beispielsweise bereits diese Kunstform in den Illustrationen des Landgrafenpsalters (1211–1213) wider.

Das Beispiel Altarretabel mit dem Gnadenstuhl in Soest (heute in Berlin) zeigt die meisterliche Umsetzung eines Kölner Meister. Der Zackenstil erreichte nach der Jahrhundertmitte in Österreich seine volle Entfaltung. Bedeutende Werke dieser Stilrichtung haben sich in Wien (z. B. Wimpassinger Kreuz in der Minoritenkirche)[1], in Niederösterreich (z. B. Fresko um 1280 in der Dominikanerkirche Krems / Krönung Mariens mit dem Stifterpaar Gozzo von Krems) und insbesondere im kärntnerisch-steirischen Raum (z. B. Bischofskapelle in Gurk, 1264) erhalten. Auch in Polen zeigen beispielsweise die Schlusssteine in der Dominikanerkirche in Krakau entsprechend Charakteristika.[2] Ein bemerkenswertes Beispiel hat sich in Form der Glasmalerei aus der Minoritenkirche von Bruck an der Mur erhalten (heute Joanneum). Es ist ein segnender Christus dargestellt und um 1280 datiert wird.[3]

Von der entstehenden gotischen Architektur in Frankreich beeinflusst, entwickelte sich der Zackenstil in der deutschen Buchmalerei. Charakteristische Beispiele hierfür sind das Brandenburger Evangelistar, der Elisabethpsalter in Cividale del Friuli und das Mainzer Evangeliar von 1250.[4]

Die prunkvollen Initialen einer Handschrift der Moralia in Job Gregors des Großen sind im Kurzinventar der illuminierten Handschriften des Augustiner-Chorherrenstiftes Herzogenburg beschrieben und abgebildet.[5]

Remove ads

Beispiele

- Köln: Fresko in der Taufkapelle von St. Kunibert, 1260/70

- Köln: Altarretabel mit Gnadenstuhl, 1260

- Gurk: Bischofskapelle Verklärung Christi, 1264

- Graz: Leechkirche Madonna mit Kind im Tympanon, ca. 1280

Literatur

- Sabine Koch: Der Zackenstil in der Monumentalmalerei am Niederrhein. Inauguraldissertation. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2013, S. 1–354 (uni-heidelberg.de [PDF; abgerufen am 1. Januar 2023]).

- Michael Viktor Schwarz: Zackenstil des Südens. Zur Höllenlandschaft im Florentiner Baptisterium, ihren Voraussetzungen und ihrer Rezeption. In: Christine Beier, Michaela Schuller-Juckes (Hrsg.): Europäische Bild- und Buchkultur im 13. Jahrhundert. Böhlau, Wien 2020, ISBN 978-3-205-21192-1, S. 33–50 (fwf.ac.at).

- Dagmar Drnek: Zum Zackenstil der romanischen. Fresken in der Pfarrkirche. St. Georgen ob Judenburg. Ihre Verwandtschaft in Venedig, Braunschweig und Hildesheim. In: Blätter für Heimatkunde. Band 83. Graz 2009, S. 7–25 (historischerverein-stmk.at [PDF]).

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads