Top Qs

Línea de tiempo

Chat

Contexto

Celaje

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Remove ads

Celaje es la superficie pictórica donde se representa el cielo, las nubes y otros fenómenos meteorológicos.[1] El DRAE precisa que el término tiene una connotación cromática ("aspecto que presenta el cielo cuando hay nubes tenues y de varios matices").[2] Acelajado es el paisaje en que se representan tales celajes, especialmente el cielo cubierto parcialmente por nubes de diversa coloración y en particular sobre el mar (en las marinas).[3] En este y otros diccionarios académicos se incluye que otras acepciones de "celaje" son la de claraboya, la de dosel arbóreo y, en un uso metafórico, la de presagio,[4] sombra fantasmal y rapidez o fugacidad.[5]

En lengua inglesa los términos cloudscape ("paisaje de nubes") y skyscape ("paisaje de cielo") se usan a veces de modo alternativo y a veces de modo intercambiable.

La anfibología de la palabra cielo (que designa también al concepto religioso), no igualmente evidente en cada idioma, hace que los artistas, según su tradición religiosa, codifiquen el simbolismo del celaje de diferentes maneras.[6]

Remove ads

Técnica

Resumir

Contexto

Es una de las posibilidades en que los pintores pueden representar el tiempo atmosférico o el paso de las estaciones; para lo que es concurrente con el recurso al follaje y otros elementos de la vegetación, así como la luz.

La dificultad técnica de la utilización de las gamas del color azul (una de sus variedades se denomina precisamente azul celeste) y el blanco, junto con todos los demás colores del arco iris dependiendo de las circunstancias, hacen que históricamente haya sido un verdadero desafío para los pintores.[7] Era frecuente que los pigmentos se deterioraran, alterando la coloración hasta hacer poco reconocibles los cielos, al menos en la forma en que los pintores lo hubieran pretendido. La carestía de los mejores pigmentos (en concreto, del lapislázuli) hizo que se tasaran las superficies dedicadas a ello. La difusión de los colores sintéticos desde el siglo XVIII (azul de Prusia) explica en parte la mayor libertad de que gozaron los pintores posteriores, que incluso podían permitirse pintar al aire libre (plen air).

En cuanto al enigmático azul maya no está claro cuáles eran las connotaciones de su uso, aunque en algunos casos aparece como fondo de las composiciones.

No menos dificultad tiene el celaje de las obras monócromas, como en los dibujos y grabados.

El celaje se suele representar visto desde la tierra, habitualmente incluyendo una cantidad suficiente de paisaje (otra importante superficie pictórica) para sugerir escala, orientación, condiciones meteorológicas[8] y distancia; particularmente a través de las técnicas denominadas perspectiva aérea o atmosférica (mayor difuminación de los contornos cuanto más alejado esté el objeto) y perspectiva cromática o térmica (uso de colores fríos, que alejan, y colores cálidos, que acercan). La elección del formato también puede implicar consecuencias importantes para el efecto conseguido.[9]

Al ser técnicamente un fondo sobre el que pueden recortarse otros elementos de la composición, la elección del pintor puede ser comenzar por el celaje para continuar por otros elementos del paisaje, la arquitectura y finalmente las figuras.[10]

Remove ads

Historia

Resumir

Contexto

Arte oriental

La monocromía de tintas y aguadas predomina en los paisajes de la pintura china y la pintura japonesa tradicionales, con lo que los celajes, confiados a la superficie del papel, son sutiles, indicándose por la presencia (o ausencia) de nubes y la definición (o, en su caso, difuminación) del horizonte. De utilizarse pigmentos más variados (como la azurita y la malaquita), no suelen aplicarse en cielo para obtener su representación como un plano azul, sino para colorear las nubes o las montañas (como en Mar y cielo al amanecer, con firma de Zhao Boju -siglo XII, famoso por este tipo de paisajes-, pero que se ha datado en el siglo XVII -era habitual la práctica de introducir firmas falsas-).[11]

- Huida del emperador Ming-huang a Sichuan, anónimo chino del siglo XII.

- Pájaros y flores de las cuatro estaciones, de Kanō Eitoku, 1566.

- Album de Paisajes y Figuras, de Huang Shen (siglo XVIII).

- Getsuya Sansui, de Hashimoto Gahō, 1889.

No obstante, en el siglo XIX la estampa japonesa ya introduce de forma espectacular el color en los celajes, como en Cien famosas vistas de Edo, de Utagawa Hiroshige, 1856–1859, que capta muy distintos estados atmosféricos y de iluminación con un efecto poético.

La sutil coloración de cielo y nubes en La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai (1830-1833), se pierde en muchos ejemplares debido a la dificultad de conservación. Forma parte también de una serie: Treinta y seis vistas del monte Fuji. La introducción de pigmentos por los comerciantes holandeses (concretamente el índigo-Berlín o azul de Prusia -bero-ai-) permitía a los pintores japoneses nuevas posibilidades.[12]

En otros casos, se mimetiza la pintura occidental (Vista de las factorías extranjeras de Cantón, de Lam Qua, 1825-1835).

En Japón, a partir del periodo Meiji (desde 1868) se distinguen los estilos Yōga, que imita estilos occidentales, y Nihonga, que revive y actualiza las técnicas tradicionales, como en la serie Ocho famosas vistas de los ríos Xiao y Xiang, de Yokoyama Taikan (1912). El mismo pintor, ya con ochenta años, participó en la primera exposición de la asociación Hakuju-kai (1948), con una impresionante seda (Monte Penglai o de los Inmortales).[13]

Arte occidental

Edades Antigua y Media

Aunque la representación del celaje puede encontrarse en obras de la Antigüedad y la Edad Media, tales ejemplos no dejan de ser excepciones (la interpretación simbólica del color azul en la arquitectura babilónica, algunos paisajes de la pintura minoica y de la pintura romana -los de la Villa de Livia en Primaporta, un fresco de la Villa Boscotrecase[14] o los Paisajes de la Odisea de la Doums del Esquilino o Casa de la via Graziosa

Convencionalmente, los fondos dorados de la pintura bizantina indicaban la eternidad del "cielo" entendido como "paraíso".[15] El arco iris de las mandorlas de la pintura románica también era un recurso iconográfico para identificar la divinidad. Así, por ejemplo, en las bóvedas del Panteón de los Reyes de San Isidoro de León (siglo XII), el Pantocrátor aparece sobre un fondo azul, enmarcado por la mandorla, mientras que la escena de la Adoración de los pastores, en las que se intenta una rudimentaria representación del paisaje, con vegetación y líneas onduladas que indican relieve o cursos de agua, el fondo es neutro, sin voluntad de diferenciar el celaje (al igual que la iluminación es ubicua y los colores son planos). Los manuscritos iluminados (como los Beatos) tienen una estética semejante, utilizando fondos dorados o en bandas de color arbitrario. Lo mismo puede decirse de las rudimentarias representaciones del paisaje en el Gótico lineal; por ejemplo, en las Cantigas de Santa María (siglo XIII), donde en los fondos de las escenas situadas en exteriores se deja el color base del pergamino. En cambio, en las vidrieras, para casos semejantes, donde la alternativa a la utilización de algún vidrio coloreado hubiera sido un vidrio transparente, es frecuente que se recurra al color azul, aunque el propósito principal no es la reproducción mimética del mundo natural, sino la obtención de una luz irreal que sitúe al fiel en un espacio alejado de lo cotidiano y acercarlo a lo espiritual.

- Mosaico de la basílica de Santa Pudenciana (ca. 390)

- Mosaico del Mausoleo de Gala Placidia (425-450).

- Mosaico de San Vital de Rávena (siglo VI).

- Fresco de la abadía de Sant'Angelo in Formis (siglo VIII).

- Mosaicos de la basílica de Santa Práxedes (siglo IX).

- Mosaicos del nártex de San Marcos de Venecia (ca. 1220-1240), con escenas del Génesis (Creación en la cúpula, Arca de Noé en la bóveda del primer plano).

- La Epifanía y La huida a Egipto, fresco de la iglesia de la Asunción de Navasa, actualmente en el Museo Diocesano de Jaca (siglo XII).

- Vidriera de la Sainte Chapelle (siglo XIII).

- San Francisco dando su manto a un pobre, en la basílica superior de San Francisco de Asís, de Giotto o Pietro Cavallini, ca. 1290-1300.

En las pinturas del Gótico internacional, con su búsqueda de un mayor naturalismo, comienza a ser más habitual la utilización de fondos de paisaje con celaje. También en los manuscritos iluminados del siglo XV se van introduciendo cielos azules. Puede compararse la diferencia en la representación de escenas situadas en espacios exteriores en copias de las Crónicas de Froissart del Maestro Giac[16] (París, ca. 1412-1415) y la encargada por Louis de Gruuthuse[17] a maestros de Brujas (ca. 1470).

Edad Moderna

Siglo XV: Quattrocento italiano y primitivos flamencos

Es a partir del siglo XV, con los primitivos flamencos y el Renacimiento italiano, cuando la parte de la superficie pictórica que se reserva al celaje cobra valor por sí misma. Se ha llegado a observar que "no hay nubes en la pintura italiana anterior a Masaccio". El resto de las escuelas pictóricas de Europa occidental experimentaron en mayor o menor medida la atracción de esos dos polos, el flamenco (mayor en la Francia del norte, en Borgoña o en Castilla -Hispanoflamenco, Escuela de Amiens o de Picardía-)[18] y el italiano (mayor en Provenza o en el Levante español -Escuela de Aviñón, Escuela valenciana; y en cualquier caso fueron sustituyendo los fondos dorados por arquitecturas, paisajes y celajes.[19]

En el caso de los maestros del Quattrocento italiano, como Masaccio, Fra Angelico, Mantegna o Boticelli, es consecuencia de una búsqueda de la representación objetiva de la naturaleza, con criterios humanistas. La nómina es mucho más extensa, pudiendo citarse a Domenico Veneziano (Adoración de los magos, ca. 1435), Piero Pollaiolo (Apolo y Dafne, ca. 1470), Piero della Francesca (Díptico de los duques de Urbino, 1472), Antonello da Messina (Cristo muerto sostenido por un ángel, 1475-1476), Domenico Ghirlandaio (Adoración de los pastores, 1485), etc. Uno de los puntos culminantes de la escuela florentina del Quattrocento son los frescos de los muros laterales de la Capilla Sixtina (1481-1482), todos ellos con fondo de celaje, en los que intervinieron Botticelli, Ghirlandaio, Luca Signorelli, Pietro Perugino, Cosimo Rosselli y otros. Se ha señalado que, según avanzaba la segunda mitad del siglo XV, los celajes florentinos se fueron poblando de nubes, cada vez más amenazadoras (como ejemplifican las versiones entre 1456 y 1480 del San Sebastián de Mantegna).

En las décadas finales del siglo XV y las primeras del XVI, Leonardo da Vinci, que buscaba constatar la existencia de la atmósfera con la técnica del sfumato (desde su contribución como aprendiz en el Bautismo de Cristo de su maestro Verrocchio, 1475-1478, hasta su obra final, La Gioconda, 1503-1519), dio una explicación científica a las distintas coloraciones del cielo.[20]

La distinción de tonos en la gama de azul es característica de las innovaciones que permite la sutileza de la técnica del óleo introducida por los hermanos Van Eyck en el primer tercio del siglo XV. Las veladuras permitían dar una sensación de transparencia en el cielo, lo que daba un notable efectismo a la representación de espacios exteriores, tanto si la escena se desarrolla en ellos (Políptico de Gante, ca. 1422-1432) como si se muestran de fondo, a través de una ventana (de forma muy lateral en El matrimonio Arnolfini, 1434, central en la Virgen del canciller Rolin, 1435). El recurso del paisaje a través de la ventana había sido anticipado por Roberto Campin (el "Maestro de Flemalle") en la Virgen de la pantalla de mimbre y el Tríptico de Mérode (ambos ca. 1425-1430), y será muy repetido (Santa Bárbara, 1438).[21]

La pintura italiana incorporó el óleo posteriormente, sobre todo por los maestros venecianos, como Giovanni Bellini. Es interesante la comparación de su La oración en el huerto, 1459, todavía un temple sobre tabla, con dos piezas del mismo tema de Andrea Mantegna, también con soberbios celajes (la predela del retablo de San Zenón, 1457-1459 y una tabla anterior, 1455); y con las pinturas al óleo posteriores de Bellini (como la Madonna Contarini, 1475, San Jerónimo leyendo en un paisaje, 1480-1485,[23] o La Virgen con el Niño, San Juan Bautista y Santa Isabel, ca. 1490-1500), puesto que Antonello da Messina habría introducido el óleo en Venecia hacia 1473. No obstante, Bellini continuó pintando temples hasta fechas tan tardías como las de su Alegoría cristiana, 1490.

La escuela florentino-romana, más preocupada por el dibujo que por el color, y que tiene al fresco como técnica predominante, tuvo más dificultades en la representación eficaz de los celajes; aunque la influencia de la pintura flamenca se fue introduciendo, a partir de la estancia de Roger van der Weyden (1450 -aunque el aprendizaje con él de Domenico Veneziano y su asesinato por Andrea del Castagno, envidioso de sus secretos, son una invención de Vasari-[24]), y sobre todo a partir del impacto que tuvo la llegada a Florencia del Tríptico Portinari de Hugo van der Goes (1478).[25]

Tanto italianos como flamencos experimentaron incluso con la representación del cielo nocturno y la iluminación artificial. La escena del Sueño de Constantino en La leyenda de la Cruz de Piero della Francesca (1452-1466), la Liberación de San Pedro de Rafael (1514) y la Adoración de los pastores de Correggio (ca. 1530, llamada popularmente La Notte -"La Noche"-) se consideran los primeros ejemplos entre los italianos. La escena infernal de El jardín de las delicias de El Bosco (ca. 1500-1505) o el anónimo de Leyden Las hijas de Lot (ca. 1517) son destacables entre los flamencos.

- Descendimiento de la cruz, de Fra Angelico, ca. 1423-1432.

- Virgen en gloria, de Roberto Campin, ca. 1435-1440

- Cristo en la Cruz con María y San Juan, de Rogier van der Weyden, 1443-1445.

- Prendimiento de Cristo, del Maestro de Dreux Budé, ca. 1450.

- Capilla Bacci, con los frescos de La leyenda de la cruz, de Piero della Francesca, 1452-1466.

- Martirio de San Erasmo, de Dierick Bouts, 1458.

- Detalle de la Capilla de los Magos, de Benozzo Gozzoli, 1459-1464.

- Retrato de hombre, de Hans Memling, ca. 1470.

- El martirio de San Mitre, de Nicolás Froment, ca. 1470.

- Madonna Contarini, de Giovanni Bellini, 1475.

- San Pedro Mártir, de Pedro Berruguete, 1493-1499.

- Descendimiento de la Cruz, de la escuela de Andrea Mantegna, sin datar (siglo XV).

Siglo XVI: Cinquecento italiano y Renacimiento nórdico

En los paisajes de Joaquín Patinir (Paisaje con la huida a Egipto, 1516-1517, El paso de la laguna Estigia, ca. 1520) se ha destacado el valor, tanto plástico como simbólico, que alcanza la línea del horizonte, separando masas de agua o paisejes terrestres del celaje.[26] Además de la flamenca, otras escuelas del Renacimiento nórdico se caracterizaron por sus espectaculares celajes (Matías Grünewald, Albrecht Altdorfer, los Holbein -el Viejo y el Joven-, los Cranach -el Viejo y el Joven-). Alberto Durero consigue un celaje de gran expresividad con la monocromía del grabado (Ángeles sujetando los vientos, 1498,[27] Misa de San Grerorio, 1511,[28] Melancolía I, 1513-1514).

Tanto Miguel Ángel como Rafael, los genios rivales del Alto Renacimiento florentino-romano, fijaron la maestría en la representación del todo tipo de superficies, y también del celaje, con los recursos cromáticos y lumínicos que les caracterizaron (chiaroscuro, cangiante y unione, además del sfumato leonardesco),[29] visibles tanto en las Madonna (el Tondo Doni de Miguel Ángel, La bella jardinera, la del jilguero la Foligno o la Sixtina de Rafael) como en las grandes composiciones (La transfiguración, El Pasmo de Sicilia y los frescos de la Villa Farnesina y las Estancias Vaticanas de Rafael; los frescos de las capillas Sixtina y Paulina de Miguel Ángel).

La enigmática alegoría La tempestad, de Giorgione (1508) se considera una de las primeras pinturas en que el paisaje, y concretamente el celaje (en el que se representa un rayo), tienen protagonismo propio.[30] Tanto en esta como en otras de sus obras (Venus dormida, 1507-1510) inicia la forma de representación de paisaje y celaje de la que participa Tiziano (Concierto campestre, 1510, La bacanal de los andrios, 1523-1526, Carlos V en Mühlberg, 1548, culminando con la serie de Poesías para Felipe II entre 1553 y 1562) y se prolonga en los maestros posteriores de la escuela veneciana, como Veronés (Las bodas de Caná, 1563, Madonna de la familia Cuccina, 1571,[31] Desposorios místicos de santa Catalina, 1575, Crucifixión, ca. 1580-1588[32]) o Tintoretto, que ambienta sus escenas con celajes que aportan valor expresivo, desde la transparencia de El Lavatorio (1548-1549) hasta el dramatismo de Traslación del cuerpo de San Marcos (1562-1566) y la exuberancia de El Paraíso (1588).[33]

- Cristo y la mujer de Samaria, una de las tablas del Retablo de Isabel la Católica, de Juan de Flandes y Michel Sittow (Melchior Alemán), ca. 1496-1504.

- La Virgen con el Niño y San Juanito, de Fernando Yáñez de la Almedina, ca. 1505.

- Venus dormida, de Giorgione, 1508.

- San Antonio con un donante, de Jan Gossaert "Mabuse", 1508.

- Leda y el cisne, de la escuela de Leonardo da Vinci, ca. 1510-1515.

- Madonna Sixtina, de Rafael Sanzio, 1513-1514.

- Melancolía I, de Alberto Durero, 1514.

- La Resurrección en el Retablo de Isenheim, de Matthias Grünewald, 1512-1516.

- Retrato de joven, de Rosso Fiorentino, 1517-1518.

- Adoración de los pastores, de Pedro Machuca, ca. 1501-1525.

- Noli me tangere, de Correggio, ca. 1525.

- Techo de la Stanza del Sole o Camera del Sole e della Luna del Palazzo Te, de Francesco Primaticcio, 1527-1528.[34]

- Batalla de Alejandro en Issos, de Altdorfer, 1529.

- Alegoría del Nuevo y el Viejo Testamento, de Holbein el Joven, 1530.

- Ascensión de Jesús en una de las configuraciones del políptico de Schneeberg, de Lucas Cranach el Viejo, 1539.

- San Sebastián, de Vicente Macip, 1540-1545.

Simultáneamente al Cinquecento italiano, en el otro gran foco artístico del siglo XVI, Flandes, estrechamente conectado con Italia, realizaba sus propios desarrollos (Manierismo de Amberes, Manierismo nórdico). Pieter Brueghel el Viejo, en obras religiosas, alegóricas, mitológicas o costumbristas, experimentó los efectos en el celaje del paso del tiempo en las horas del día, los meses y las estaciones (Paisaje con la caída de Ícaro, 1554-1555, Triunfo de la Muerte, 1562, La torre de Babel, 1563, La Procesión al Calvario, 1564, Los cazadores en la nieve, 1565).

Tanto el Renacimiento español como el francés recibieron la profunda influencia del italiano.

Los sorprendentes celajes de El Greco (formado en Creta, Venecia y Roma, e instalado definitivamente en Toledo) se acomodan a su peculiar pincelada (La Trinidad, 1577, Santo Domingo, 1577, El sueño de Felipe II, 1577, El martirio de San Mauricio, 1581, Vista de Toledo, 1596, San Andrés y san Francisco, 1595-1598, Santo Domingo en oración, ca. 1600, Laocoonte, ca. 1610, San Sebastián, ca. 1610).

- Traslación del cuerpo de San Marcos, de Tintoretto, 1562-1566.

- Epitafio para Agnes von Anhalt, de Lucas Cranach el Joven, 1570.[35]

- Astrónomos estudiando un eclipse, de Antoine Caron, 1571.

- Pietà, de Sofonisba Anguissola, ca. 1574–1585.

- San Esteban, de Luis de Morales, ca. 1575.

- Desposorios místicos de Santa Catalina, del Veronés, 1575.

- Icaro, de Hendrik Goltzius, 1586.

- Continencia de Escipión, de Karel van Mander, 1600.

Siglo XVII: Barroco inicial, pleno y decorativo

En el recurso iconográfico denominado "rompimiento de gloria", que venía utilizándose desde finales de la Edad Media, se representa de un fragmento de cielo nuboso como frontera entre el plano terrenal y el celestial; resulta significativo que esa sea una de las escasísimas ocasiones en que Caravaggio, el maestro del Tenebrismo, caracterizado por sus interiores iluminados por "luz de sótano", concede alguna superficie al celaje (El martirio de San Mateo, 1599-1600). Solo parece encontrarse superficies de celaje en otras dos obras de Caravaggio: en Descanso en la huida a Egipto (1597)[36] y en Júpiter, Neptuno y Plutón (1597).[37]

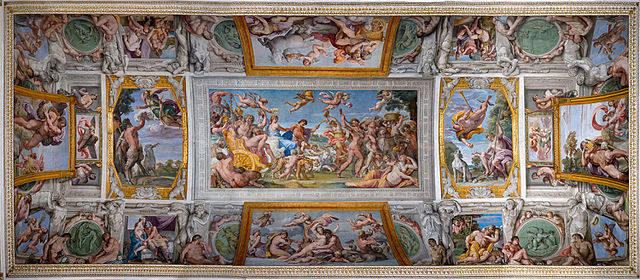

Ascensiones, Asunciones, Glorias y Triunfos ya habían ocupado las grandes superficies de los techos en el Manierismo del siglo XVI con Correggio (cúpula de la catedral de Parma, 1526-1530), Giorgio Vasari y Federico Zuccaro (cúpula de la catedral de Florencia, 1572-1579). Con una temática mitológica y una estética abigarrada y efectista, Giulio Romano había pintado la Sala dei Giganti del Palazzo Te en Mantua (1531-1536), en cuyo techo el palacio de los dioses olímpicos flota sobre las nubes.[38] Ya en el siglo XVII, tras los cielos despejados del Clasicismo, más apropiados para escenas mitológicas (Annibale Carracci, "techo abierto" de las escenas mitológicas del Palazzo Farnese, 1597-1608),[39] el Barroco lo lleva al extremo con las quadratura de Pietro da Cortona (techo de la Sala de Marte de la Galleria Palatina del Palazzo Pitti en Florencia, 1643-1647,[40] Palazzo Barberini, Chiesa Nuova),[41] Giovanni Battista Gaulli "il Baciccia" (bóveda de Il Gesú, 1674), Andrea Pozzo (bóveda de San Ignacio en Roma, 1685-1694), Lucas Jordán (bóveda del Casón del Buen Retiro, ca. 1697)[42] o Tiepolo (Residenz de Würzburg, 1752).[43]

Temas semejantes, resueltos de similar forma, aunque desde el gusto propio del Barroco y Clasicismo francés, tratan en Antoine Coypel y Charles de La Fosse (Capìlla Real de Versalles, Los Inválidos).[44]

- San Juan Bautista en un paisaje, de Juan Bautista Maíno, 1612-1614.

- El Aire o La óptica, de la escuela de Jan Brueghel el Viejo, 1621.[45]

- La tormenta en el mar de Galilea, de Rembrandt, 1633.

- El sueño de Jacob, de José de Ribera, 1639.

- Vista imaginaria de Tívoli, de Claudio de Lorena, 1642.

- Los tres árboles, de Rembrandt, 1643.

- Armagedón, círculo de Pietro da Cortona, sin datar.

La representación de los cielos de la sierra de Guadarrama (al norte de Madrid) en la pintura de Velázquez (no solo en la serie de retratos ecuestres de la familia real de Felipe IV y su valido, sino en escenas religiosas como San Antonio Abad y San Pablo, primer ermitaño[46]) ha llevado a denominarlos tópicamente como "cielos velazqueños".[47] No menos impactantes son los celajes de los retratos (uno de ellos también ecuestre, 1635, y otro en contexto de cacería, 1633) de Carlos I de Inglaterra por Anton Van Dyck. Tanto los de Velázquez como los de Van Dyck pueden compararse con el que hizo Rubens al Duque de Lerma en 1603.[48]

En la pintura barroca flamenca la representación de "Los cuatro elementos" (tierra, agua, aire y fuego) eran un tema pictórico habitual en el siglo XVII. En ellas, la alegoría del aire era un lugar propicio para explayarse en el celaje (escuela de Jan Brueghel el Viejo, el Joven y otros).[49] Rubens y sus numerosos colaboradores, fueran o no discípulos suyos (Jacob Jordaens, Anton van Dyck, Cornelis de Vos, Theodoor van Thulden, Erasmus Quellinus el Joven, Gaspar de Crayer, el citado Jan Brueghel el Viejo, Frans Snyders, Jan Wildens, Lucas van Uden, Justus van Egmont, Abraham van Diepenbeeck) utilizan el celaje de forma efectista; de hecho, la contribución del maestro solía limitarse al diseño general y las partes consideradas más nobles, dejando amplias zonas, entre ellas los fondos, a otros pintores, aunque mantenía un estrecho control sobre todas las fases de la producción y retocaba con frecuencia.[50]

- Vista panorámica con granjas en un camino, de Philip de Koninck, 1655.

- Paisaje con vista de Ootmarsum, de Jacob van Ruisdael, mediados del siglo XVII.

- Inmaculada con san Joaquín y santa Ana, de Francisco de Zurbarán, ca. 1660

- Triunfo de San Agustín, de Claudio Coello, 1664.

- El martirio de San Andrés, de Bartolomé Esteban Murillo, 1675-1682.

Los paisajistas del siglo de oro holandés (Jacob Ruysdael -El cementerio judío, 1654-1655, El molino de Wijk bij Duurstede, 1670-, Meindert Hobbema -La avenida de Middelharnis, 1689-,[51] Jan van Goyen -Barcos de pesca en un estuario en el crepúsculo, 1644-[52]) tuvieron particular cuidado en sus celajes, más amplios al tender a situar baja la línea de horizonte.[53] Entre ellos, Philip de Koninck es considerado el "inventor" de la vista panorámica, con amplias superficies de celaje.[54] Vermeer, que se centró en la representación de interiores iluminados por ventanas cuyo exterior no se ve, solo pintó el cielo en tres de sus obras[55] (Santa Práxedes, 1655 -poco representativa de su estilo-, La callejuela, 1658 y Vista de Delft, 1660-1661); y es significativo que utilizara para ello todos los colores de su paleta.[56] Rembrandt también hizo incursiones en el género del paisaje (El molino, 1645-1648), e incluye un imponente celaje en La tormenta en el mar de Galilea (1633). Entre los pintores de la escuela holandesa que se dedicaron a escenas de género o retratos, como Frans Hals, algunos fondos tienen interesantes celajes (La familia van Campen en un paisaje, 1624,[57] Retrato de bodas de Isaac Abrahmasz Massa y Beatrix van der Laan, 1622[58])

Siglo XVIII: Barroco tardío, Neoclasicismo y Prerromanticismo

- Peregrinación a la isla de Citera, de Antoine Watteau, 1717.

- Vista del canal de Santa Clara en Venecia, de Canaletto, 1730.

- Cuatro horas del día, de William Hogarth, 1736.

- Señor y señora Andrews, de Thomas Gainsborough, 1748-1750.

- Techo de la Sala Steinerner del Nymphenburg de Múnich, de Johann Baptist Zimmermann 1755-1757.

- Santa Tecla rogando por el fin de la peste, de Giambattista Tiepolo, 1759.

- Amantes felices, de Jean-Honoré Fragonard, 1760-1765.

- Retrato de Thomas Lister (llamado "The brown boy"), de Joshua Reynolds, 1764.

La fase final del Barroco se da con el Rococó, un estilo que se acomoda a la decoración recargada de los interiores palaciegos del siglo XVIII, que exigen a las pinturas luces claras y colores brillantes, para lo cual las superficies de celaje son particularmente eficaces. El efectismo de las fêtes galantes de Watteau (Peregrinación a la isla de Citera, 1717) se debe en parte a la oposición cromática y luminosa entre la vegetación oscura y el celaje claro, sobre los que las figuras destacan por contraste y proporcionan profundidad.[59] Por el mismo camino transitaron François Boucher (Cupido desarmado, 1751[60]) y Jean-Honoré Fragonard (aunque en muchas escenas de interior o incluso en su famoso El columpio, ambientado en una cerrada arboleda, deja muy poco espacio al celaje, en otras sí lo hace, como en Amantes felices o El balancín, ambas ca. 1760-1765,[61] o El cuento de la lechera, ca. 1770[62]). Siguieron haciéndose los grandes programas decorativos al fresco, con techos en los que santos o figuras mitológicas se disponen entre nubes (Giovanni Battista Tiepolo, Francisco Bayeu, Johann Baptist Zimmermann). Antonio Rafael Mengs pintó para la "sala de conversación y tocador de la Princesa" del Palacio Real de Madrid una serie de cuatro alegorías en que representó la aurora, el crepúsculo, el día y la noche, todos con un gran protagonismo del celaje. Combina el gusto rococó del entorno palaciego con su preferencia estética neoclásica.[63]

En el género de la veduta veneciana destacó Canaletto, caracterizado por una atmósfera cálida y brillante que consigue a través del color y la luz de amplios celajes con nubes suaves.[64] Simultáneamente se desarrolla la escuela inglesa de pintura, a la que la aristocracia y la próspera gentry demandaba retratos en entornos rurales (Thomas Gainsborough, Señor y señora Andrews, 1748-1750).

Simon Denis, un paisajista flamenco formado en Amberes y París, establecido en Italia desde 1786, realizó estudios muy detallados de cielos nubosos.[65]

- Proyecto de pabellón de entrada de Arc-et-Senans, de Claude Nicolas Ledoux, ca. 1774-1779.

- Ruinas de Paestum, de Piranesi, 1778.

- Vista del arenal de Bilbao, de Luis Paret, 1784.

- Ascensión de un Montgolfier en Aranjuez, de Antonio Carnicero, ca. 1784.

- Proyecto del Cenotafio de Newton, sección y vista nocturna, de Étienne-Louis Boullée 1784.

- El anciano de los días, de William Blake, 1794.

- Las sabinas, de Jacques-Louis David, 1799.

- Estudio de nubes y puesta de sol cerca de Roma, de Simon Denis, ca. 1786-1801.

- Ossian, de François Gérard, ca, 1800 (hay otra versión fechada en 1801).[66]

En la segunda mitad del siglo XVIII va abriéndose camino la nueva estética del Prerromanticismo, inspirada en las ensoñaciones medievalistas de la literatura (Ossian, del pintor François Gérard -varias versiones ca. 1800-, sobre el mito celta imaginado por James Macpherson) o los diseños visionarios de Giovanni Battista Piranesi (series de grabados como Carceri d'invenzione, 1750), Étienne-Louis Boullée (proyecto del Cenotafio de Newton, 1784) y Claude-Nicolas Ledoux (proyectos para las barrieres de París).[67] Suelen etiquetarse como prerrománticas las obras difícilmente clasificable de William Blake (El anciano de los días, 1794) o Johann Heinrich Füssli (Ragnarok, 1788 -inspirado en la mitología nórdica-,[68] La bruja de la noche visitando las brujas de Laponia, 1796 -inspirado en el "Paraíso perdido" de Milton-[69]).

En la obra de Francisco de Goya se evidencia el paso a un nuevo mundo estético. Mientras que en los cartones para tapices (1775-1792) puede verse su formación en el Neoclasicismo e incluso la continuidad del Rococó (con celajes amables donde vuelan las cometas o acogen meriendas campestres, en aparente contradicción con la situación de los humildes),[70] en los dos grandes lienzos sobre la revuelta madrileña de 1808, cada uno con un celaje a cual más sombrío (La carga de los mamelucos y Los fusilamientos de la Moncloa), inaugura la pintura contemporánea; y de un modo mucho más evidente en la gran diversidad de celajes que elige para las paredes de su propia casa (las Pinturas Negras de 1819-1823) y obras posteriores (La lechera de Burdeos, 1827, o El coloso, de autoría y fecha no establecidas), incluso en alguno de sus grabados, en los que aprovecha la capacidad expresiva de líneas y manchas que permite la combinación de técnicas, incluyendo el aguafuerte (Volaverunt -Los caprichos, 1799-, Y no hay remedio -Los desastres de la guerra, 1810-1820-, Caballo raptor -Los disparates 1815-1824-).

Edad Contemporánea

Primer tercio del siglo XIX

La pintura del Romanticismo da particular uso al celaje con un valor expresivo, como en el El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich (1818) o en La balsa de la Medusa, de Géricault (1819). Se ha indicado que los espectaculares crepúsculos del año sin verano (1816) pudieron inspirar a J. M. W. Turner alguna de sus obras (El declive del Imperio Cartaginés, 1817, Canal de Chichester, 1828, Castillo Flint, 1838, Barco de esclavos, 1840) caracterizadas por un espectacular celaje amarillento, lo que en para algunos debía responder a un defecto visual del pintor.[72]

La representación de celajes cada vez más complejos en las obras tardías del mismo Turner (El último viaje del «Temerario», 1839, Lluvia, vapor y velocidad, 1844 Amanecer con monstruos marinos, ca. 1845[73]) puede parecerse a la pintura abstracta, dado que su fuerza gestural casi anula su referente figurativo.[74] Lo mismo se ha dicho de algunas de las de su gran rival, Constable (Stonehenge, 1835, Estudio de marina con nube de lluvia, 1827). En una serie de estudios de nubes que realizó en 1822 quería ser tan ajustado en su registro que corrigió un pequeño error de datación.[75] Algunos críticos de arte han citado explícitamente los celajes y marinas de esta pintura del siglo XIX como precursora del expresionismo abstracto de pintores de mediados del siglo XX, como Helen Frankenthaler.[76] La anécdota más significativa de la rivalidad entre Turner y Constable se refiere a la exposición de la Royal Academy de 1831, en la que Constable (que presentaba La apertura del puente de Waterloo) se quejó del retoque que hizo Turner (que presentaba Helvoetsluys) con un "ha estado aquí y disparó su cañón". Ambas obras contienen celajes incomparables.[77]

En la pintura española de la época, donde triunfaba el Neoclasicismo[78] (Vicente López, Retrato del general Pascual de Zayas, 1818,[79] José de Madrazo, serie de alegorías de las estaciones y las horas del día, 1819[80]), no destacaron los discípulos de Goya, a alguno de los cuales se ha atribuido la debatida autoría de El coloso, como Asensio Juliá (Escena de una comedia, 1798 -en la que no aparece un celaje, sino un telón que representa un celaje-,[81] El náufrago, 1815,[82] Ejecución,[83] El Duelo[84]) o Leonardo Alenza (Sátira del suicidio romántico -dos versiones muy diferentes, 1839[85] - y sin datar,[86] El Aquelarre, 1830-1835,[87] La muerte de Daoiz, 1835[88]).

- El coloso, de autoría debatida (Goya o alguno de sus discípulos, como Asensio Juliá), ca. 1808-1812.

- Abadía en el robledal, de Caspar David Friedrich, 1809-1810.

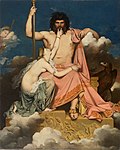

- Júpiter y Tetis, de Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1811.

- Oficial de cazadores a la carga, de Théodore Géricault, 1812. Compárese con el Napoleón cruzando los Alpes de David, 1801-1805.

- Weymouth Bay. de John Constable, c. 1816.

- El caminante sobre el mar de nubes, de Friedrich, 1818.

- La Libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, 1830.

- Cumbrera del tejado del castillo de Frederiksborg, con vista del lago, ciudad y bosque, de Christen Købke, 1833.[89]

Segundo tercio del siglo XIX

La escuela de Barbizon, que introduce el plen air, se centró en los paisajes, celajes incluidos. Algunos de sus integrantes, como Jules Dupré, tenía entre sus temas preferidos las puestas de sol y los cielos tormentosos.[90] Semejantes influencias tienen los paisajes del belga-español Carlos de Haes.[91]

En toda Europa se desarrollaron a mediados del siglo XIX propuestas semejantes, englobadas historiográficamente con la etiqueta de pintura del Realismo. Simultáneamente se dio en Estados Unidos el movimiento de los paisajistas de la escuela del río Hudson. Es significativo que el acuñador del término, Gustave Courbet, se represente a sí mismo (en El taller del pintor, 1855) pintando, sentando ante un caballete, un paisaje de esas características, mientras que en la pared del fondo cuelgan paisajes similares de mayor formato. En otras de sus obras el celaje es destacado, como plano azul de fondo en Bonjour Monsieur Courbet (1854) o el "movido celaje" en Los hijos del pescador (1867).[92] Los diversos movimientos de la pintura victoriana[93] de la época en Inglaterra compartían la nostalgia del perdido mundo preindustrial de cielos limpios cuya preservación John Ruskin demandaba a los artistas, lo que inspiró algunas obras de los prerrafaelitas (Ford Madox Brown, Los bonitos corderos, 1851, William Holman Hunt, Nuestras costas inglesas, 1852;[94] Dante Gabriel Rossetti daba poco espacio al celaje, excepto en casos donde un azul puro adquiere valor simbólico, como en Ecce ancilla domini[95] y La infancia de la Virgen María,[96] ambas de 1849).

Édouard Manet, el puente entre realistas e impresionistas, registró en 1849 su experiencia de cómo los reflejos de la luz en la estela del barco en que realizaba su travesía hacia Brasil y la contemplación detenida del horizonte entre mar y cielo de día y de noche le hicieron aprender cómo se construía un celaje.[97] No obstante, en la mayor parte de sus obras la superficie dedicada al celaje es inexistente o mínima (como en El almuerzo sobre la hierba, 1863).[98]

- Vista de una playa con barcos, de Ary Pleysier (ca. 1842-1859).[99]

- Los bonitos corderos, de Ford Madox Brown, 1851.

- Bonjour Monsieur Courbet, de Gustave Courbet, 1854.

- Reunión para la caza, de Rosa Bonheur, 1856.

- Beauvais, luces al oeste, de John Ruskin, 1854.

- Paisaje, de Carlos de Haes, 1858.

- Angelus de Jean-François Millet, 1857-1859.

- Estudio de árboles de Édouard Manet, 1859.

- Walton-on-the-Naze, de Ford Madox Brown, 1860.

- Don Quijote velando sus armas, de Gustave Doré, 1863.

Último tercio del siglo XIX

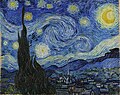

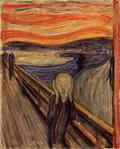

Las rupturas estéticas que se sucedieron desde finales del siglo XIX con el Impresionismo, el Neoimpresionismo y el Postimpresionismo también tuvieron expresión en la forma de representar los celajes. La luz, el cielo, la atmósfera y sus condiciones meteorológicas son el motivo principal de la serie La catedral de Ruán de Claude Monet (década de 1890). El mismo pintor experimentó con un punto de vista que da al celaje una amplia superficie en Mujer con sombrilla (1875). Resulta interesante el "duelo" amistoso entre Monet y Camille Pissarro para pintar la vista invernal, con amplia superficie de celaje, desde el camino de Versalles en Louveciennes un día de invierno de 1870 (en el verano de 1869, Monet hizo lo mismo con Pierre-Auguste Renoir en La Grenouillère, aunque allí el protagonismo lo tenían las superficies de agua y de follaje, quedando el celaje más limitado).[100] En Almendro en flor (1890) Vincent van Gogh recorta las ramas contra un cielo sin nubes; mientras que en La noche estrellada (1889) o Terraza de café por la noche (1888) el celaje es nocturno, protagonizado por las estrellas. Joaquín Sorolla suele situar la línea de horizonte muy alta, aunque aprovecha ese disminuido espacio de celaje para todo tipo de efectos.[101] John Singer Sargent dedicó una serie de acuarelas a la representación únicamente de encuadres de cielos nubosos, sin ningún otro elemento de figuras o paisaje (Sky, 1900-1910).[102] El impactante celaje de El grito de Edvard Munch (cuatro versiones entre 1893 y 1910) pudo estar inspirado en un fenómeno meteorológico real, las llamadas nubes de nácar.[103]

No hay que olvidar que, a pesar de la centralidad de estos movimientos en la historiografía del arte, en la época no dejaban de ser una propuesta, y no precisamente la más popular, tanto frente la pervivencia del Academicismo como ante la simultaneidad de otras alternativas estéticas, cada una con distintas implicaciones en el celaje (Pompier, Kitsch, Marblelous,[104] Naif, Preciosismo, Nabis, Bande noire[105] y otros movimientos identificados como pintura social, Luminismo, Simbolismo,[106] Decadentismo, Art nouveau, etc.)

- Playa de Lorient, de Berthe Morisot, 1869.

- Estudio de cielo, de Edgar Degas, 1869.[107]

- Playa de Portici, de Mariano Fortuny, 1874.[108]

- El Oise cerca de Pontoise en un día gris, de Camille Pisarro, 1876.

- Calle de París en día lluvioso, de Gustave Caillebotte, 1877.

- El gran álamo II - Tormenta aproximándose, de Gustav Klimt, 1880.

- Venecia en tiempo gris, de John Singer Sargent, ca. 1880-1882.

- La Aurora, de William-Adolphe Bouguereau, 1881.

- Amanecer en el Dvina, de Iliá Repin, 1882.

- Los satánicos - El sacrificio, de Félicien Rops, 1882.

- Un baño en Asnieres, de Georges Seurat, 1884-1887.

- La noche estrellada, de Van Gogh, 1889.

- Moi-même, portrait-paysage ("Yo mismo, retrato-paisaje"), de Henri Rousseau "el Aduanero", 1890.

- Haere Pape, de Paul Gauguin, 1892.

- El grito, de Edvard Munch, 1893.

- La vuelta de la pesca, de Joaquín Sorolla, ca. 1894.

- Pinos rojos, de Georges Lacombe, 1894.

- Los cuatro elementos, de Hans Christiansen, 1898.

Siglo XX

El uso arbitrario de los colores es característico de las vanguardias artísticas, especialmente a partir del Fauvismo (Matisse, Olivos en Coillure, 1906,[110] aunque en su prolongada trayectoria tuvo muy distintos tratamientos -Polinesia: El cielo, 1946-[111]). Así, por ejemplo, en el Expresionismo alemán Emil Nolde crea un Mar oscuro, cielo verde,[112] Franz Marc replica toda la fantasía cromática de sus caballos en paisajes y celajes y Ernst Ludwig Kirchner tiñe los cielos urbanos;[113] mientras que en la Nueva Objetividad (movimiento que surgió como reacción) Otto Dix y George Grosz se inspiran en las desgarradores escenas de Grunewald (tríptico La guerra, 1929-1932).[114]

La experimentación no se limita al cromatismo: Picasso, aunque no se prodigó en el paisaje en su abundante producción, en tres obras juveniles de pequeño formato (Celaje, Cielo desde la ventana y Sol entre nubes, 1896) anticipaba las texturas de la pintura matérica.[115] Posteriormente incluyó fondos de celaje, de muy distinto valor expresivo, a lo largo de sus sucesivas épocas: La familia de saltimbanquis, Acróbata y joven equilibrista y Acróbata y joven arlequín (las tres de 1905),[116] Dos mujeres corriendo por la playa (1922),[117] Masacre en Corea (1951),[118] Los pichones (1957).[119] Menos evidente es la presencia de celaje en el Cubismo, aunque la coloración azul del fondo en la obra que se considera su precedente (Las señoritas de Aviñón, 1907) pueda parecer sugerir su irrupción en una escena que parece desarrollarse en un interior. Se ha indicado que la presencia de ventanas como apertura al mundo exterior es importante en buena parte de su extensa obra.[120] Juan Gris sí despliega de forma explícita un celaje cubista en La nube blanca (1921).

La pintura metafísica (Giorgio de Chirico, desde 1910) obtenía efectos perturbadores al disponer figuras en entornos urbanos sobre fondos de celajes.[121] Recursos semejantes aparecen en la pintura del Surrealismo, especialmente en las obras de Salvador Dalí, donde aparece con asiduidad el cielo azul como fondo, contrapeso cromático a la composición de figuras oníricas[122] (Muchacha en la ventana, 1925 -donde utiliza los mismos tonos para mar, cielo y ropajes-,[123] El gran masturbador. 1929 -donde la línea de horizonte baja hace que las figuras se recorten contra un celaje de distintos tonos azules-, La persistencia de la memoria, 1931 -donde el mar se confunde con el cielo-,[124] Premonición de la guerra civil, 1936,[125] Cristo de San Juan de la Cruz, 1951 -recortado sobre un fondo negro en su parte superior, que se convierte en celaje crepuscular, y finalmente luminoso en la inferior-, La Última Cena, 1955 -transparentado en la figura de Cristo-,[126] Retrato ecuestre de Carmen Martínez Bordíu, 1972 -confundiéndose con el ropaje y convirtiéndose en un primer plano del que se recorta la figura del caballo como un hueco que deja ver otro paisaje tras él-[127]). El interés de Joan Miró por el celaje, y de forma extensa por el azul, se relaciona tanto con el mundo natural como por su propia visión interior y por su uso estructural de los colores, que le permite componer con colores planos. Desde mediados de los años veinte usa fondos de colores puros, especialmente el azul y torbellinos de ese color (Ceci est la couleur de mes rêves -"Este es el color de mis sueños"-, 1925,[128] serie Constelaciones, 1939-1941[129]). Es significativo que el resultado visual que surge de las obras Miró sea visualmente similar al que, desde una trayectoria diferente, obtiene la especulación abstracta de uno de los que contribuyeron tanto al Expresionismo como a la Bauhaus, Vasili Kandinski (Cielo azul, 1940)[130] En la obra de Marc Chagall el cielo, como metáfora del amor, es un escenario surrealista (Sobrevolando la ciudad, 1918,[131] Amantes en el cielo rojo, 1950[132]). En La llave de los campos (1936) René Magritte rompe el celaje visto a través de una ventana al romper la propia ventana;[133] mientras que en Golconda (1953) hace caer ciudadanos trajeados de un cielo límpido, como si fuesen gotas de lluvia.[134] Entre otras obras en que el celaje contribuye al mensaje que pretende transmitir, Frida Kahlo opone el cielo de México, dominado por astros de referencias mitológicas, al de Estados Unidos, nublado por el humo industrial, en Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos (1932).[135] Entre los muralistas mexicanos el celaje suele tener un espacio restringido dado el protagonismo de las masas humanas, aunque José Clemente Orozco plasma cielos incendiados (Katharsis, Palacio de Bellas Artes, 1934, Hospicio Cabañas, 1938-1939) o atormentados (Acordada, 1941).

- El puente de los ingleses de Rouen, de Robert Antoine Pinchon, 1905.

- Bañistas de Paul Cézanne, 1906.

- Nubes en Finlandia, de Konrad Krzyżanowski, 1908.

- Altos hornos de Bilbao, de Darío de Regoyos, 1908.

- El enano Gregorio, de Ignacio Zuloaga, 1908.

- El carro de Apolo, de Odilon Redon, 1909.

- Paisaje con iglesia en Murnau, de Kandinsky, 1909.

- El gran sacrificio, de Nikolái Roerich, 1910.

- Cuatro árboles, de Egon Schiele, 1917.

- Puesta de sol en Grasse - Cielo naranja y violeta, de Félix Vallotton, 1918.[136]

- Stafelalp en la niebla, de Ernst Ludwig Kirchner, 1918.

- La nube blanca, de Juan Gris, 1921.

- Barcos inactivos, de Paul Klee, 1927.

- Acordada (Caballos y Zapatistas), de Jose Clemente Orozco, 1941.

- Mediodía, de Edward Hooper, 1949.

El celaje puede ser un referente enmascarado u oculto de la pintura abstracta, como pone de manifiesto la anécdota suscitada por el descubrimiento de tal hecho en Ciudad de Nueva York I (Piet Mondrian, 1941): El cuadro se había exhibido boca abajo durante más de 75 años en el MOMA (Nueva York) y en el Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf) hasta que Susanne Meyer-Büser se dio cuenta de que "el engrosamiento de la cuadrícula [un enrejado de rayas rojas, azules y amarillas] debe estar en la parte superior, como un cielo oscuro... Una vez que se lo señalé a los otros curadores, nos dimos cuenta de que era muy obvio".[137] Las obras abstractas de Fernando Zóbel han sido comparadas con la caligrafía y los paisajes de la pintura oriental.[138]

Georgia O'Keeffe pintó los inmensos cielos de Amarillo (Tejas), entre el naturalismo evocativo y la abstracción pura (serie Light Coming on the Plains, 1917).[89] Llegó a representar las nubes desde arriba, como vistas desde un avión, en la serie Sky Above Clouds (1960–1977).[139] De alguna manera, esa perspectiva se asemeja a la de los paisajes aéreos, excepto en que no se representa la tierra.

Desde la Primera Guerra Mundial (1914-1918) hay representaciones pictóricas de combates aéreos, en ellas, por razones evidentes, domina el fondo de celaje.

- Un combate aéreo, Louis Weirter, 1918.

- Mistereo aereo, de Luigi Colombo, llamado "Filia", 1930-1931 (no está claro si representa un combate aéreo, aunque responde a la fascinación futurista por la violencia y la tecnología, en particular la aviación, en lo que se denominaba Aeropittura -"Aeropintura"-).

Edward Hopper trató la representación simplificada del celaje. En la década de 1950, Eric Sloane pintó numerosos paisajes de los cielos sin nubes de Taos (Nuevo México).[141]

Remove ads

La bóveda celeste

Resumir

Contexto

El punto de vista "de abajo arriba" (di sotto in sù), inverso al plano cenital, se ha usado con alguna frecuencia, no solo en las quadratura barrocas con visiones celestiales, sino para representar el cielo nocturno estrellado, como hace Giotto en la bóveda de la Capilla de la Arena o de los Scrovegni de Padua (1303-1305), y que tiene precedentes anteriores en la decoración de otros edificios, como el mosaico del mausoleo de Gala Placidia (siglo V) o la Sainte Chapelle (siglo XIII). Incluso se encuentra en periodos mucho más antiguos, como en la decoración de los techos de algunas tumbas egipcias o en el llamado Disco de Nebra.[142]

Un caso especial es la utilización de esa representación de la bóveda celeste como recurso didáctico, lo que ocurre en el Cielo de Salamanca (Fernando Gallego, ca. 1480). Hasta cierto punto similar es la bóveda de las constelaciones de la Grand Central Terminal de Nueva York (Paul César Helleu, 1912).

- Disco de Nebra, ca. 1600 a. C.

- Tumba de Nefertari, siglo XIII a. C.

- Mausoleo de Gala Placidia (siglo V).

- Bóvedas de la planta superior de la Sainte Chapelle (siglo XIII), decoradas con estrellas sobre fondo azul. Las de la planta inferior están decoradas con flores de lis sobre fondo azul.

- Techo de la Capilla de la Arena.

- Techo de la Grand Central Terminal.

Notas

Enlaces externos

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads