Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Poitevin-saintongeais

langue De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le poitevin-saintongeais[4] (poetevin-séntunjhaes[2]), appelé aussi aguiain[2] ou aguiainais[2],[5] ou parlanjhe[6], est une langue d’oïl fortement[7] marquée par le substrat occitan[8],[9],[10]. Le terme recouvre l'ensemble linguistique d’entre Loire et Gironde, réunissant parlers poitevin et saintongeais, dont l'unité relative a été mise en évidence dès le début du XIXe siècle[11].

Comme il fait transition entre l'occitan et les autres parlers d’oïl bien plus proches du français, certains auteurs décrivent le poitevin-saintongeais comme une langue franco-occitane, sur le modèle du francoprovençal[12],[13],[14],[15],[16].

Le poitevin-saintongeais apparaît dans la liste de langues de l’Atlas Unesco des langues en danger dans le monde[17].

Le poitevin et le saintongeais ont eu une influence dans le québécois, l'acadien et le cadien[réf. nécessaire].

Remove ads

Localisation

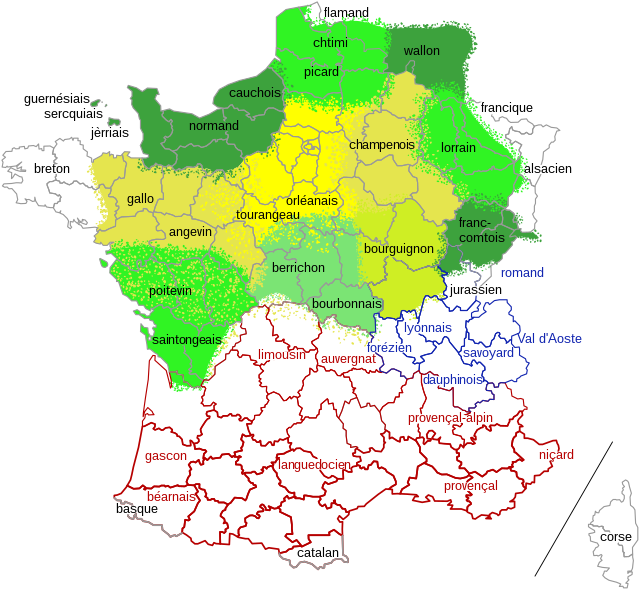

Le poitevin-saintongeais est parlé sous ses variétés poitevin ou saintongeais[18] essentiellement dans cinq départements de la région Nouvelle-Aquitaine (deux-tiers ouest de la Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne et nord de la Gironde — Pays Gabay du Blayais et du nord-Libournais), dans la Vendée, dans le sud de la Loire-Atlantique (Pays de Retz), dans quelques communes d'Indre (vers Le Blanc, Bélâbre, Argenton-sur-Creuse), ainsi que de façon plus anecdotique dans l'extrême ouest de la Dordogne aux alentours de La Roche-Chalais[19], et sur le bord du département de Lot-et-Garonne proche de l'enclave saintongeaise de Monségur en Gironde, ainsi qu'autrefois à la pointe de Grave[19]; en somme, dans les anciennes provinces du Poitou, de l'Aunis, de l'Angoumois et de la Saintonge, en France[20].

Remove ads

Dénomination

Résumé

Contexte

La dénomination « poitevin-saintongeais »

Le terme poitevin-saintongeais est attesté dès 1905[21]. Il a maintes fois été utilisé dans les années 1940[22],[23], 1950[24],[25], et 1960[26],[27]. Puis il a été vulgarisé dans les années 1970 pour donner une nouvelle impulsion au poitevin et au saintongeais, en particulier à la SEFCO, où on trouve, dès 1970, dans la revue Aguiaine de cette association, le terme poitevin-saintongeais sous la plume de Pierre Bonnaud[28], géographe auvergnat mais en partie d'origine saintongeaise[29].

La dénomination « poitevin » (au sens large)

Auparavant (dans la littérature spécialisée) on donnait le nom de "poitevin" (au sens large) à ce groupement du poitevin et du saintongeais, en particulier au XIXe siècle[30],[31],[32], mais aussi dès le XVIIe siècle[33].

La dénomination « parlange » ou « parlanjhe »

Le mot « parlange » ou « parlanjhe », qui signifie « langue, parler », est attesté en Deux-Sèvres, Vendée, Charente et Charente-Maritime[34]. On en trouve mention (écrit "prelonge") dès le XVIIIe siècle, dans un Noël en poitevin paru en 1741[35].

Il se diffuse très vite fin XIXe siècle, à la faveur de l'explosion de la littérature d'expression poitevine-saintongeaise, et on en trouve mention tant en Deux-Sèvres (1861)[36], qu'en Charente-Maritime (1897)[37], qu'en Vendée (1898)[38], ou qu'en Gironde saintongeaise (1899)[39].

Durant tout le XXe siècle on le retrouve très fréquemment dans la littérature saintongeaise[40],[41],[42] ou poitevine[43],[44]. Et dès 1901 on le trouve en vedette du bandeau du journal d'expression saintongeaise et poitevine Le Subiet.

Fin XXe siècle et début XXIe siècle, ce mot, qui à l'origine signifiait "langue, parler", a fini, en particulier dans la mouvance de l'UPCP, par désigner la langue poitevine-saintongeaise elle-même[45], sens toutefois aussi utilisé à la SEFCO[28], et, bien que rarement, déjà attesté fin XIXe siècle[38].

Remove ads

Classification

Résumé

Contexte

D'après les recherches scientifiques, l'aire linguistique poitevine et saintongeaise se présente comme un ensemble cohérent clairement identifié au sein de la langue d'oïl dont l'originalité provient d'un substrat occitan. Le poitevin et le saintongeais constituent ainsi deux variantes dialectales du poitevin-saintongeais, bien qu'un sécessionnisme linguistique local, principalement charentais, affirme le contraire sans s'appuyer sur des études linguistiques, se mettant en opposition avec l'université de Poitiers[46],[47].

Le poitevin-saintongeais dans la liste des langues de France de la DGLFLF

Le poitevin-saintongeais est mentionné en 1999 dans le rapport Cerquiglini[48] puis sur le site de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Entre début 2007 et début 2010, il est séparé entre poitevin et saintongeais, avant d'être joint début 2010, sous le libellé « poitevin-saintongeais, dans ses deux variétés : poitevin et saintongeais »[49].

La première mention de l'ensemble poitevin-saintongeais au XVIIe siècle

La première mention de l'ensemble poitevin-saintongeais se trouve en 1640, sous la plume d'Edward Brerewood, dans ses Recherches curieuses sur la diversité des langues et religions, par toutes les principales parties du monde", lorsqu'il écrit : "De [cet] idiome françois, il y a deux dialectes [...] à sçavoir le wallon et le poictevin. [...] Le langage de Poictou est celuy qui se parle entre Tours et Bordeaux."[50]

La mise en évidence de l'ensemble poitevin-saintongeais par les érudits au XIXe siècle

L'unité de l'ensemble poitevin-saintongeais a été affirmée par de nombreux auteurs, en particulier saintongeais ou angoumoisins, depuis le XIXe siècle[51],[52],[53],[54].

Citation d'un de ces érudits: En 1831, Coquebert de Mombret, dans son Essai d'un travail sur la géographie de la langue française, écrit: "à quelques distance au-delà de la Loire commence le patois poitevin usité dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres, et de la Vienne, et auquel succède, comme simple variété, le patois saintongeois en usage dans la partie orientale [il voulait évidemment écrire : occidentale] des deux départements de la Charente."[11]

La mise en évidence de l'ensemble poitevin-saintongeais par les universitaires aux XXe et XXIe siècles

L'unité de l'ensemble linguistique poitevin-saintongeais a été confirmée tout au long des XXe et XXIe siècles par des travaux d'universitaires des universités de Liverpool[55], Angers[56] Poitiers[57],[58],

Lyon[59], Nantes[60], Clermont-Ferrand [61], et Caen [62], ou de l'Institut national de la langue française de Nancy[63].

Analyse lexicale: En 1926 le linguiste charentais Adolphe-Louis Terracher, né à Vindelle en Charente, université de Liverpool puis Strasbourg, auteur d'une thèse sur Les aires morphologiques dans les parlers populaires du Nord-Ouest de l'Angoumois, caractérise l'ensemble linguistique poitevin et saintongeais en ces termes : « Il suffit de parcourir les cent premières cartes de l’Atlas linguistique de la France de MM. Gilliéron et Edmont pour s’apercevoir que les parlers du Centre-Ouest (Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois) gardent, aujourd’hui encore et à les prendre d’ensemble, une indéniable originalité. Comme toutes les originalités, elle s’affirme dans ce qu’ils ont en propre, dans ce qui ne se retrouve normalement ni au nord de la Loire (Touraine et Anjou), ni aux lisières occidentales du Massif Central (Limousin et Périgord), ni au sud de la Gironde et de la Dordogne (Gascogne), à savoir : des termes spéciaux (tels que brelière, anse de panier, ou borde, arête de poisson), des déplacements très particuliers d’accent (par exemple, dans les troisièmes personnes du pluriel des verbes : i devant, ils doivent ; il avant, ils ont), etc. Mais cette originalité est faite encore – et pour une part tout aussi importante sans doute – de l’accord qu’offrent alternativement ces parlers, soit avec ceux de l’ouest de la langue d’oïl (de la Manche à la Gironde règne le type j’allons, nous allons, tandis que le Limousin emploie n’ ou nous comme pronom sujet des premières personnes du pluriel, que le Midi n’exprime pas ; aller, avoine… s’y opposent à ana, civada… du sud et de l’est), - soit avec ceux de la langue d’oc (des Pyrénées à la Loire abeille contraste avec l’avette tourangeau et angevin et la mouche à miel du Berry et de l’Orléanais ; fisson, aiguillon de guêpe, vergne, aune, se disent aussi en Limousin et au Midi, mais ne dépassent guère la Loire au nord ; cf. encore les types français aile, tel, brebis… qui sont, dans les pays d’ « au-delà Loire », ale, tau, oueille…) »[55].

Analyse phonétique: En 1960 le linguiste Jacques Pignon, né à Latillé dans la Vienne, (université de Poitiers puis Sorbonne), dans sa thèse : L'évolution phonétique des parlers du Poitou (Vienne et Deux-Sèvres) dit dans sa conclusion « Il est évident que l’évolution phonétique des parlers poitevins et celle des parlers saintongeais est à peu près parallèle. Ils constituent, à l’ouest du domaine gallo-roman, une aire originale où se rencontrent, d’une part, traits d’oc et traits d’oïl, de l’autre quelques développements particuliers, inconnus dans les provinces limitrophes situées au Nord et au Sud» expliquant avoir trouvé[64] :

- 16 traits absents du français mais communs au poitevin et aux parlers du nord-ouest (Touraine, Anjou, Maine, Haute-Bretagne et parfois Normandie occidentale) dont 5 communs avec le saintongeais et 5 l'étaient autrefois,

- 2 traits absents du français moderne (présents autrefois en français) mais communs au poitevin et aux parlers du nord-ouest, les 2 étant communs aussi avec le saintongeais,

- 7 traits absents du français et des parlers du nord-ouest, mais particuliers au poitevin, tous les 7 communs avec le saintongeais,

- 16 traits absents du français et des parlers du nord-ouest, mais communs au poitevin et à l'occitan, tous les 16 communs avec le saintongeais.

Analyse dialectométrique: En 2003, le linguiste Hans Goebl, de l'université de Salzbourg, publie son analyse dialectométrique de 1421 cartes de l'Atlas linguistique de la France. Au niveau de l'analyse supra-dialectale (carte 20) il montre que le domaine d'oïl se divise en plusieurs groupes : picard-wallon, lorrain-franc-comtois-bourguignon-morvandiau... et poitevin-saintongeais. À un niveau plus fin, celui de l'analyse dialectale (carte 22), les groupes se scindent : picard d'un côté et wallon de l'autre, bourguigon-morvandiau séparé du franc-comtois et du lorrain... mais le poitevin-saintongeais reste un bloc, constituant une unité dialectale de même niveau que le picard, le champenois, le lorrain, le franc-comtois ou le bourguignon-morvandiau... À ce niveau d'analyse le groupe normand-gallo-angevin n'est toujours pas scindé mais le serait à un niveau plus fin encore (carte 21)... où le poitevin-saintongeais reste là encore un bloc[65].

Limite nord et limite interne

En 2010, Éric Nowak, synthétisant les données disponibles dans les Atlas dont celui du CNRS et les divers monographies et travaux universitaires, met en évidence l'existence :

- d'un faisceau de 10 limites morphologiques et phonétiques, constituant la limite nord du poitevin, et du poitevin-saintongeais, par rapport aux parlers du Nord-Ouest (angevin, etc.), passant par le Pays de Retz, Le Choletais, le Thouarsais, le Loudunais et le Châtelleraudais,

- d'un faisceau de 4 limites morphologiques et phonétique, donc plus réduit que le précédent (et relativisable sur le plan diachronique c'est-à-dire à nuancer plus on remonte dans le temps) constituant la limite interne entre poitevin et saintongeais, passant aux alentours de Rochefort, Saint-Jean-d'Angély et Saint-Amant-de-Boixe[66].

Controverse

En février 2007, à la suite d'une polémique sur la fusion du saintongeais et du poitevin en poitevin-saintongeais, la DGLFLF a disjoint le saintongeais et le poitevin dans sa liste des langues d’oïl. Cette séparation était la conséquence d'une demande d'un Collectif pour la défense de l’identité saintongeaise. La réponse de Xavier North, délégué général de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, datée du 27/02/2007, fut la suivante : « Il me semble par conséquent légitime de faire droit à votre demande de reconnaissance, […]. Le saintongeais figurera donc dans la liste des langues de France utilisée par la DGLFLF, au même titre que le poitevin et les autres langues d’oïl.»[67]

Le président de Défense et promotion des langues d’oïl (association nationale fédérant les langues d’oïl dont le poitevin-saintongeais), fit part de son étonnement à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Voilà la réponse donnée, le 26/04/2007, par le même Xavier North : « Ma décision ne vaut bien entendu que pour la liste de langues diffusées par mes services (et qui n’a d’ailleurs pas de valeur juridique) : au sein des langues d’oïl, une virgule y prend la place d’un trait d’union. […] Il va de soi que l’appellation “poitevin-saintongeais” garde toute sa légitimité partout où elle est reçue : nous savons que la vitalité d’une langue ne se décrète pas, et que les noms qu’on lui donne sont de peu d’importance par rapport aux œuvres de l’esprit qui s’expriment en elle. »[68]

Début 2010, une nouvelle présentation du poitevin est faite, le poitevin-saintongeais réapparaissant dans la liste des langues de France, langues d'oïl, sur le site de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), service du ministère de la Culture, sous le libellé suivant : « poitevin-saintongeais [dans ses deux variétés : poitevin et saintongeais] »[69].

En 2014, la ministre de la culture Aurélie Filippetti déclare : "Pour la zone qui s'étend de la Loire à la Gironde, le ministère de la culture et de la communication a réuni, il y a quelques années, une commission de linguistes qui ont considéré que le poitevin et le saintongeais ne pouvaient être présentés comme deux langues séparées, sans référence à une unité supérieure. Ils ont donc proposé une désignation, qui a été retenue comme la plus adéquate : « poitevin-saintongeais (dans ses deux variétés, poitevin et saintongeais) ». Cette formulation marque à la fois la cohérence du domaine par rapport aux autres langues d'oïl et les particularités propres à chacune des deux composantes."[70]

Remove ads

Codification

Résumé

Contexte

Langue standard

Bien qu'il existe des normes orthographiques (voir chapitre ci-dessous) aucune "langue standard" n'a été créée pour le poitevin-saintongeais[71]. Il n'y a donc pas de parler directeur, pas de standardisation de la langue, pas de "poitevin-saintongeais standard", ce qui fait que la littérature comme l'usage se déclinent en autant de particularismes qu'il y a de variétés et sous-variétés de "poitevin-saintongeais". Pour de plus amples renseignements sur la littérature ou la description linguistique du poitevin-saintongeais, il faut donc se reporter aux articles décrivant les deux principales variétés du poitevin-saintongeais :

Notons toutefois qu'à la suite du succès de la littérature en poitevin de Poitiers des XVIe siècle et XVIIe siècle, dans le sillage de "La Gente poitevinrie", il semble bien qu'un début de standardisation littéraire autour de la variante poitevine de Poitiers ait eu lieu au XVIIe siècle. En effet Jean Drouhet, apothicaire à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres) où il est né, écrit en poitevin saint-maixentais de nombreux textes dont "La Mizaille à Tauni" parue à Poitiers en 1661 ou 1662, mais ses textes parus dans l’édition de 1660 du Rolea ne sont pas en poitevin saint-maixentais mais en poitevin de Poitiers[72]...

Orthographe

Graphies patoisantes

L'écriture en poitevin-saintongeais (en poitevin ou en saintongeais) fait le plus souvent appel à autant d'orthographes qu'il y a d'auteurs, faute de norme graphique largement diffusée ou acceptée. Ces orthographes "patoisantes" se basent souvent sur les solutions orthographiques du français[73]. On constate toutefois, dans ces orthographes "patoisantes", l'utilisation de quelques graphèmes spécifiques comme la palatalisation du "k" notée "çh" (utilisé dès le XIXe siècle en saintongeais[74] comme en poitevin) et "thi" (là encore utilisé dès le XIXe siècle aussi bien en saintongeais[75] qu'en poitevin[76]); et aussi de quelques solutions inspirées de langues étrangères comme la mouillure du "l" notée à l'espagnole "ll" (utilisé dès le XIXe siècle en saintongeais[74] comme en poitevin[76]), ou notée à l'italienne "gl" (utilisée dès le XVIe siècle en poitevin[77]).

Normes graphiques

Pourtant, durant le dernier tiers du XXe siècle plusieurs normes graphiques ("orthographes") ont été successivement et/ou concurremment élaborées pour le poitevin-saintongeais. Toutes ces graphies du poitevin-saintongeais ont été conçues en notant les parlers, sans fixer une variété standard de poitevin-saintongeais, et sans non plus se limiter à une de ses variétés (toutes ayant été conçues d'emblée pour être utilisées aussi bien pour le poitevin que le saintongeais). Voilà la liste de ces six normes graphiques successives et/ou concurrentes :

- Jacques Duguet propose en 1971 une graphie pour le poitevin-saintongeais (présentation dans : Graphie normalisée du dictionnaire, Aguiaine, 1971) : il l'utilise dans son Anthologie Poitou – Aunis – Saintonge –Angoumois (1973) puis l'abandonne[78],

- À la Société d'ethnologie et de folklore du Centre-Ouest (SEFCO) une graphie pour le poitevin-saintongeais est élaborée :

- sous une première version, due à Jacques Duguet, utilisée dans le premier fascicule du dictionnaire de la SEFCO (Jacques Duguet, Glossaire des parlers populaires de Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois, 1er fascicule : lettre A, 1978)[78],

- sous une seconde version, légèrement modifiée, utilisée dans la version définitive du dictionnaire de la SEFCO (Ulysse Dubois, Jacques Duguet, Jean-François Migaud, Michel Renaud, Glossaire des Parlers populaires de Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois, 4 tomes, 1992 - 1999), et dans d'autres publications de la SEFCO : Lexique Français / Poitevin-Saintongeais (2004), Cots de Subiet (3 tomes 2000 - 2008)[78],

- Pierre Bonnaud propose en 1982 une orthographe pour le poitevin-saintongeais (présentation dans : Pour une graphie adaptée aux caractéristiques de notre langue, Aguiaine, 1982), adaptée de la graphie « unifiée » qu'il a proposé pour l'auvergnat. Ses travaux et ses graphies sont très critiqués dans le milieu de la linguistique et de la recherche[79]. Cette graphie jugée artificielle ne sera jamais utilisée[78],

- À l'Union Poitou-Charentes-Vendée pour la culture populaire (UPCP) deux graphies pour le poitevin-saintongeais sont successivement élaborées :

- une orthographe phonétique ( "une lettre ou un groupe de lettres code un son et un seul"[80]) dite « localisée », due en particulier à Michel Gautier, finalisée en 1982[80] : utilisée dans les années 1980-1990 dans les publications de l’association Arantéle, de l’éditeur Soc & Foc, et au début de Geste éditions[78], c'est celle de l'anthologie Ecrivajhes : anthologie en poitevin-saintongeais (1985),

- une orthographe diasystémique[81] ("une lettre ou un groupe de lettre vaut pour plusieurs réalisations phonétiques possibles selon la variante de parler"[80]), dite « normalisée», due en particulier à Vianney Piveteau, finalisée en 1989[80] (présentation dans : Michel Gautier, Grammaire du Poitevin-Saintongeais : parlers de Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, nord Gironde, sud Loire-Atlantique, 1993) largement diffusée depuis par Geste éditions[78], c'est celle de l'anthologie Paroles d'oïl : choix de textes en langues d'oïl (1994).

La dernière de ces graphies, dite « normalisée», s'écartant beaucoup des habitudes du français, cristallise autour d'elle beaucoup d'opposition[78]. Vulgarisée sous le nom d'"orthographe normalisée du poitevin-saintongeais" elle est parfois dans le grand public confondue avec la notion de "poitevin-saintongeais" qui n'a pourtant rien à voir[78] (voir chapitre "Classification" ci-dessus).

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads