Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Luthier

fabricant d'instrument à cordes De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Un luthier est un artisan qui fabrique, répare et restaure les instruments de musique cordes pincées ou frottées tels que les violons, altos, violoncelles, biwa, guitares, guitares électriques, etc. Le terme dérive du nom « luth » ou précisément facteur de luths. Il n'existe à ce jour aucune féminisation bien que cette profession soit pratiquée par les hommes ou les femmes.

Remove ads

Introduction

Résumé

Contexte

Le métier de luthier débute par une formation professionnelle assidue de plusieurs années.

L'art de ces professionnels commence avec le choix des bois employés, déterminant pour l'esthétique de l'instrument et surtout pour la qualité sonore, et se poursuit avec la fabrication de l'instrument proprement dit, phase en grande partie artisanale. Toute une gamme d'outils spécifiques au métier, identiques à ceux employés depuis le XVIIe siècle, est utilisée pour travailler les pièces qui composent l'instrument, les assembler et les coller. À titre d'exemple, pour le violon, il y en a environ 80. Le luthier a également un rôle d'entretien des instruments et archets, de réparation, voire de restauration du patrimoine instrumental.

Certains luthiers sont aussi archetiers (facteurs d'archets), mais ceci reste un métier à part entière.

Le nombre de luthiers du quatuor en France s'élève à 180 professionnels, enregistrés dans des associations, et d'environ 100 à 150 artisans supplémentaires non regroupés.

Le luthier numérique[1] a aussi fait son apparition depuis les années 1970. Par cette appellation, le luthier (fabricant de son) revient vers la définition originelle de la lutherie : la fabrication des sons jamais entendus, inouïs. Dès lors, il s'agit d'utiliser en composition contemporaine (ou de mélanger avec des instruments classiques) des instruments apparus avec l'ère électronique : boîte à rythmes, scratch, vocoder et autre échantillonneur. Certains appellent également « luthier », par abus de langage, un facteur de cornemuses, et par extension, du facteur d'instruments de musique traditionnelle.

Remove ads

Les instruments à cordes frottées

Résumé

Contexte

Histoire

En France, les grands centres historiques de lutherie classique sont Mirecourt, Paris et Lyon. Mirecourt (dans les Vosges) est la capitale de la lutherie française où se situe le musée de la lutherie. Les premiers luthiers y sont recensés dès le XVIIe siècle ; la pratique artisanale prend son essor au siècle suivant, et la ville, grosse exportatrice de violons, connait le développement de dynasties d'artisans luthiers. Au début du XXe siècle, il existe deux grandes activités artisanales ou manufacturières à Mirecourt : la lutherie et la fabrication de dentelle. Les garçons sont envoyés en apprentissage en lutherie, et les filles comme dentelières. Le nombre de femmes luthières est donc très faible, et celles recensées sont toutes issues de familles de luthiers où elles ont fait leur apprentissage. L'apprentissage, qui dure deux ans et demi, n'est pas rémunéré pour les locaux et il est même payant pour les enfants venus de l'extérieur. Les semaines de travail y sont longues, avec six journées de 10 heures commençant à 7 heures du matin. Les salaires sont très faibles, et pour survivre, les ouvriers des grandes manufactures regroupant plusieurs centaines d'ouvriers tout comme les artisans installés à leur compte doivent compléter leur journée de travail en fabriquant des pièces et violons le soir chez eux, ou exercer une autre activité, dont la chasse, le jardinage, etc. Au sortir de la guerre, qui a décimé la population des luthiers, plusieurs ateliers tenus entretemps par les femmes ferment par manque d'employés, et les orphelins ne peuvent se permettre de suivre l'apprentissage gratuit. Pour relancer le recrutement d'une main d'œuvre qui fait cruellement défaut, les patrons des manufctures décident à compter de 192 de rémunérer les apprentis locaux, et par la suite, diminuent la durée hebdomadaire de travail, qui passe de 60 à 54 heures par semaine[2].

L'école de Crémone

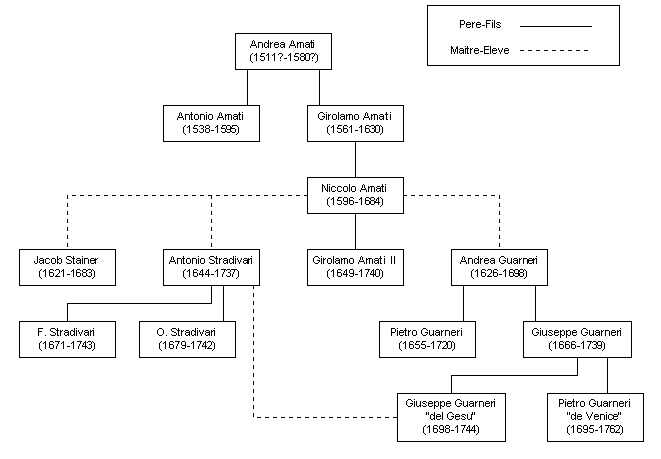

Il est d'usage de personnifier l'invention du violon, de l'alto et du violoncelle par Andrea Amati (v. 1505/1510-1577). Cet usage, s'il est probable qu'il réduise l'image que l'on peut avoir de l'histoire de la lutherie, n'est pas sans justification : il faut savoir qu'Andrea, au travers de la formation de ses fils Antonio (1540-1638) et Girolamo (1561-1630), et jusqu'à Niccolò Amati, son petit-fils, donne naissance à une quasi dynastie, celle des luthiers de Crémone. En effet, l'atelier de Niccolò Amati verra se succéder des élèves aussi célèbres qu'Antonio Stradivarius (1644-1737), Jakobus Stainer (1617-1683) ou Andrea Guarneri (1626-1698).

Quelques luthiers importants

- En France :

- Hugues Emile Blondelet (1875-1928)

- Charles François Gand (1787-1845) et ses deux fils Charles Adolphe et Nicolas Eugène « Gand frères »

- Auguste Sebastien Bernardel (1798-1870) et ses deux fils Gustave Adolphe et Ernest Auguste

- Gand et Bernardel frères (1866-1886)

- Joseph Hel (1842-1902)

- Jean Joseph Honoré Derazey (1794-1883)

- Jean Bauer (1914-2005)

- Louis Guersan (1713-1781)

- Jean Henri Naderman

- Fanny Reyre-Ménard (1963-)

- Jean Baptiste Vuillaume

- Étienne Vatelot

- Gaspar Tieffenbrucker (Füssen 1514 - Lyon 1571) en tête d'une importante dynastie de luthiers

- les familles Médard, Lupot, Jacquot, Pajot (Pageot)

- Auguste Tolbecque

- En Angleterre :

- Benjamin Banks à Salisbury

- Barak Norman

- la famille Hill, Dodd,

- Hugues Manson

- En Allemagne, Autriche, Suisse :

- Jakobus Stainer

- Joachim Tielke

- Matthias Klotz (1653-1743) et ses fils dont surtout Sebastian Klotz (1696-1775)

- Leopold Widhalm (de) (1722-1776)

- les familles Hornsteiner, Hopf, Meinel, Neuner, Dörffel, Fichtel, Pfretschner, etc.

- En Suisse après 1900 :

- Aux Pays-Bas :

- Hendrik Jacobs (1629-1704)

- Pieter Rombouts (1667-1740)

- Les membres de la famille Cuypers (Kuypers) au XVIIIe siècle et XIXe siècle

- En République tchèque :

- Johann Kulik

- Karel Vavra (?-1973)

- Premysl Otakar Ŝpidlen (1896-1958)

- En Italie avant 1800 :

- la famille Amati

- Gasparo da Salò (1540-1609)

- Giovanni Paolo Maggini (1580-1632)

- Andrea Guarneri (1623/26-1698) et sa descendance[3]

- Francesco Ruggieri (c.1630-1698)

- Antonio Stradivari (c.1644-1737)

- Giambattista Rogeri (1650-1730) et Pietro Giacomo Rogeri

- Carlo Bergonzi (1683-1747)

- David Tecchler (en) (1666 Augsbourg - 1748 Rome)

- Domenico Montagnana (1686-1750)

- Giovanni Battista Guadagnini (1711-1786)

- Giulio Cesare Gigli (1724/1725-1794)

- Lorenzo Storioni (de) (1744-1816)

- Giovanni Francesco Pressenda (1777-1854)

- les familles Testore, Gagliano, etc.

- En Italie après 1800 :

- En Italie après 1900 :

- Lorenzo Bellafontana (1906-1979)

- Nicola De Bonis (1918-1978)

- Pietro Gallinotti (1885-1979)

- Giuseppe Lecchi (1895-1967)

- Luigi Mozzani (1869-1943)

- Mario Pabè (1910-1969)

- Luigi Vicentini (à Naples)

- Ansaldo Poggi (1893–1984)

- Roberto Regazzi (1956-)

- Cesare Magrini (1958)

- Marco Ternovec, luthier et concepteur de violes de gambes à Monteaperta

- Sesto Rocchi (en) (1909–1991)

- Gaetano Sgarabotto (en) (1894-1982)

Remove ads

Les instruments à cordes pincées

- Voir Liste de luthiers

Formation et emploi

Au Québec

Devenir luthier au Québec nécessite son secondaire 5. Par la suite, il faut suivre une formation au cégep (d.e.c, diplôme d'étude collégiale) d'une durée de 3 ans. Parmi les cégep donnant cette formation, on retrouve le Cégep du vieux Montréal, le Cégep Édouard-Montpetit, l'École nationale de Lutherie, le Cégep Limoilou à Québec, etc.

En France

L'école nationale de lutherie[4] est à Mirecourt, elle y a été créée en 1970 par Étienne Vatelot, et elle délivre un D.M.A avec un bac professionnel lutherie ou fabrication d'instrument.

En Suisse

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads