Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Osque

langue sabellique anciennement parlée au Sud de l'Italie De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

L'osque est une langue disparue appartenant au groupe sabellique des langues italiques, elles-mêmes rattachées à la grande famille des langues indo-européennes. C'est une langue cousine du latin, qui appartient à la branche latino-falisque des langues italiques, et les deux langues partagent une structure grammaticale commune.

La langue osque est sans doute la langue italique la mieux connue après le latin, du fait de son importante diffusion à travers plusieurs régions de la péninsule italienne. Comparativement aux autres langues italiques, de nombreux textes en osque nous sont parvenus, dont le fameux Cippus Abellanus, la Tabula Bantina et la Tabula Osca.

La zone d'implantation de la langue osque correspond aux parties intérieures de l'Italie centrale et méridionale. Elle y était pratiquée par un certain nombre de tribus, dont les Samnites[1], Aurunces (Ausones) et Sidicini. Ces deux dernières tribus sont souvent regroupées sous le nom « Osci ».

On suppose que l'alphabet osque a été utilisé du VIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle ap. J.-C.[2],[3].

On emploie aussi le terme « osque » pour désigner le groupe linguistique auquel appartient la langue osque. Le groupe osque, qui appartient à la famille sabellique, comprend la langue osque et trois variantes (hernicain, marrucinien et pélignien) connues par les inscriptions laissées par les Herniques, Marrucins et Péligniens, tribus mineures de l'Italie centrale.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

On pense que le peuplement de la péninsule italienne par les Indo-Européens s'est fait en deux vagues : une première au IIe millénaire av. J.-C. (les Italiques qui fondent entre autres la civilisation des Terramares ou terramaricole) et une seconde vague vers -1000 (civilisation dite villanovienne). La première vague correspondrait linguistiquement au sous-groupe de langues italiques latin-falisque-sicule et la seconde au groupe osque-ombrien, ce qui explique les écarts constatés entre l'osque et le latin[réf. nécessaire].

On possède peu d'informations concernant la formation de l'osque, mais l'on suppose que cette langue n'a plus été parlée après le Ier siècle av. J.-C. Du moins, on n'en trouve plus de trace, le latin dominant alors toute l'Italie. Les premières traces écrites de la langue osque remontent au Ve siècle av. J.-C.

Les atellanes, une catégorie de comédies du théâtre latin, étaient écrites à l'origine en osque[4].

La langue osque a longtemps résisté à la désintégration des diverses communautés autonomes et hostiles et à l'extension de la langue latine pendant la domination romaine. Elle a fini par succomber aux dévastations de la Guerre sociale et à la multiplication des colonies. En effet, on n'a trouvé aucune inscription en langue osque datant d'après la Guerre sociale[5].

Remove ads

Épigraphie

Résumé

Contexte

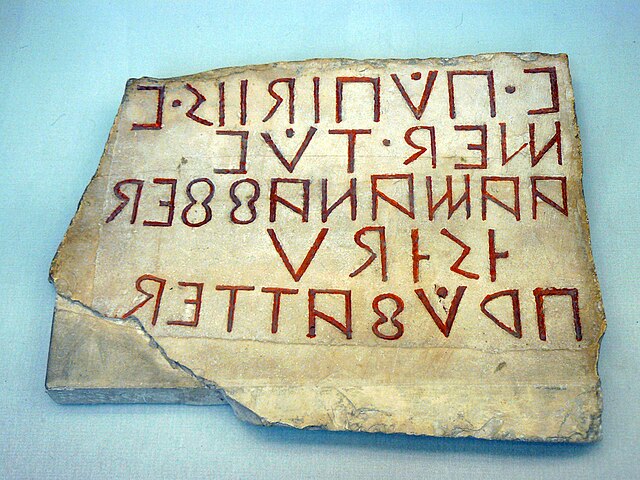

L'osque, qui s'écrit et se lit de droite à gauche, est connu par des inscriptions remontant au Ve siècle av. J.-C. Les inscriptions en osque les plus importantes sont la Tabula Bantina[6], la « tablette osque » ou Tabula Osca[7] et le Cippus Abellanus[8].

Des inscriptions osques figurent encore sur quelques façades de maisons et d'édifices de Pompéi. Elles ont été mises au jour pendant les fouilles archéologiques de Pompéi. Dans cette ville, durant l'époque de la République romaine, les habitants parlaient encore l'osque.

Une riche collection d'inscriptions osques est conservée dans la section épigraphie au Musée archéologique national de Naples.

Texte de la pierre de Pompei

« V. Aadirans. V. eeitiuvam. paam / vereiiaei. Pompaiianaei. treistaa / mentud. deded, eeisak. eeitiuvad. / V. Vieinikieis. Mr. kveisstur. Pomp / aiians. treieibom. ekak. komben / nieeis. tanginud opsannam deded, eiseidum. profatted. »

« Avec l'argent que Vibius Adiranus, fils de Vibius, a donné par testament à la ville de Pompéi, avec cet argent Vibius Vinicius, fils de Maron, questeur de Pompéi, a donné d'après un décret du Sénat ce portique à construire, le même l'a accepté. »

Remove ads

Lexique

Sur le plan du vocabulaire, si certains mots sont aisément identifiables à partir du latin (par exemple « citoyen » : cevs en osque se dit civis en latin), de nombreux mots sont propres à l'osque et probablement issus d'un substrat non indo-européen (comme « temple » : caila en osque, templum en latin).

Voici quelques mots[9] :

Phonétique

- Inventaire de consonnes reconstitué[10]

- Inventaire des voyelles

Dans les inscriptions, les signes í et ú transcrivent les lettres pour les phonèmes /e(ː)/ et /o/, tandis que les signes i et u se réfèrent à /i(ː)/ et /u(ː)/. Il y a aussi le signe e = /ɛ(ː)/. Occasionnellement, la quantité vocalique des voyelles longues se traduit par le doublement à l'écrit de la voyelle[10].

L'osque présente un certain nombre de changements réguliers par rapport au latin. Par exemple, le p en osque correspond à qu latin : pis ou pumpe en osque, pour quis et quinque en latin. De même, on trouve b en osque là où l'on a v en latin, ou f à la place de b ou d (mefiai en osque, mediae en latin).

Remove ads

Grammaire et syntaxe

Résumé

Contexte

La grammaire osque ressemble à celle du latin, les méthodes de déclinaison, de conjugaison, genre et syntaxe sont similaires. Les différences se situent essentiellement dans la phonologie, la morphologie et l'orthographe[11].

- La conjonction de coordination -kwe

Le suffixe -kwe est attesté comme morphème lié, comme dans ne-kwe, qui donne en osque : neip, nip. Ces formes ont trois fonctions : le renforcement de la négation (= non), la coordination d’une proposition négative (et non), la fonction de « particule focalisante » (ne… quidem)[12].

- L'asyndète

L’asyndète à valeur copulative est employée pour coordonner des noms de personnes liées par des liens de parenté ou professionnels ainsi que dans les formules d’imprécation, obéissant à des critères phoniques comme l’allitération et l’ordre de succession croissante des syllabes, comme dans fangvam, biass, biítam, aftiím, anamúm, aitatúm, amirikum (« les actions, la langue, la force, l’esprit, l’âme, la vie, les relations personnelles »)[12].

Les noms des magistrats sont unis par l’asyndète, mais le coordonnant inim est parfois utilisé. Il a une valeur de base additive et exprime souvent la coordination connective. Si, par exemple, dans la mention des magistrats, d’autres exerçant des fonctions différentes sont ajoutés, leurs noms sont coordonnés par la particule íním : Min.Heii(s) M.V. íním M.X ekík pavmentum úpsannúm dedens (« M. Heius en tant que Magistrat de la Vereia et le collegium de dix magistrats ont fait réaliser cette mosaïque »)[12].

Remove ads

Alphabet

Résumé

Contexte

Les Osques avaient leur propre alphabet inspiré de l'alphabet étrusque, lui-même inspiré de l'alphabet grec. On a aussi retrouvé des documents en osque écrits en alphabet latin et en alphabet grec.

L'alphabet osque, dans sa forme la plus évoluée, au IIIe siècle av. J.-C., comporte 21 lettres. Quatre voyelles existaient à l'origine : a, e, i, u[11]. Par la suite, deux autres ont été ajoutées :(í et ú) afin d'indiquer un son intermédiaire entre i-e pour la première et o-u pour la seconde.

L'écriture s'effectue de la droite vers la gauche. Il est possible de lier deux lettres d'un même mot quand les traits verticaux des deux lettres sont côte à côte. Les mots sur la même ligne sont séparés par un point ou deux points superposés. Les prénoms sont abrégés, plus rarement les gentilices pour le nom de personnes. Les termes qui définissent une charge publique sont aussi abrégés (M.T. pour Meddix Tuticus)[11].

Même si la langue était parlée de la même façon sur le territoire, l'alphabet n'était pas homogène. En effet, les écritures découvertes à divers endroits montrent que les lettres de l'alphabet classique n'étaient pas toujours utilisées. En Lucanie et dans le Bruttium, l'alphabet grec était utilisé. Les Sabins, Péligniens, Marses entre autres, par leur proximité avec les Romains, utilisaient l'alphabet latin[11].

- Alphabet osque[10]

Remove ads

Postérité

Résumé

Contexte

Une riche collection de pièces archéologiques avec des inscriptions osques est conservée dans divers musées nationaux et étrangers (British Museum, ...), dont une importante à la section épigraphie au Musée archéologique national de Naples.

Un rare témoignage de la littérature osque est constitué par les Fabulae atellane, à l'origine Ludi osci, qui deviennent populaires à Rome, mais aucune écriture ne nous en est parvenue. Tite-Live cite des personnages osques Gavio Ponzio et son père, Ennio, qui figurent parmi les auteurs littéraires, mais aucun texte ne nous est parvenu[11].

De nombreuses expressions dialectales qui sont encore utilisées dans certaines zones de la Campanie sont de source osque ou grecque.

Ces traces de l'osque dans le dialecte se trouvent surtout dans le champ de la phonétique où le B des mots latins correspondait au F osque. De la même façon, les groupes de consonnes latines MB et ND étaient remplacés respectivement par MM et NN, phénomène appelé « assimilation progressive »[13]. Ainsi, à Corigliano Calabro en Calabre[13] :

- scrufə = truie, en latin scroba ;

- frùofficə = ciseaux, en latin forbices ;

- gammə = jambe, à comparer au latin gamba, jarret ;

- quannə = quand, en latin quando.

En ce qui concerne le lexique, on trouve par exemple des termes osques :

- dans le dialecte de Guardia Sanframondi en Campanie[14] :

- péuzə = petite masse utilisée dans le « jeu de lippa », issu de l'osque pilso ;

- màfarə = petit bâton utilisé comme bouchon de citerne issu de mamphar = bâton ;

- pjésqwə = pierre et ses dérivés pəskònə = gros caillou et pəskunàta = coup de pierre, dérivent de persclum = caillou.

- dans celui de San Salvo dans les Abruzzes[15] :

- ciarciàvai = branche basse de l'olivier ;

- mandéle = nappe ;

- pàttile = feuille de pâte fine ;

- sciòsce = sœur ;

- tàte = père ;

- tràgne = seau ;

- zà = tante ;

- zòca = corde.

- à Frosolone, dans la Molise[16] :

- dedicàtt = dédier, issu de l'osque dedícatted.

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads