Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Winterreise

Cycle de 24 lieder de Schubert (1827) De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Voyage d'hiver

Winterreise (ou Voyage d'hiver en français), D.911, est un cycle de 24 lieder pour piano et voix, composé par Franz Schubert en 1827, un an avant sa mort, sur des poèmes de Wilhelm Müller.

Les poèmes de Müller correspondent parfaitement à l'état d'esprit du compositeur à ce moment-là : fatigué, découragé, il se reconnaît dans le narrateur dès qu'il découvre les poèmes. Voyage et solitude sont les thèmes principaux et ce qui appartient au bonheur n'apparaît que sous forme de souvenir et d'illusion. Schubert mêle dans ce cycle à parts égales le duo instrumentiste et chanteur, anticipant Schumann.

Remove ads

Titres

- Gute Nacht (Bonne Nuit) D.911-1

- Die Wetterfahne (La Girouette) D. 911-2

- Gefrorene Tränen (Larmes gelées) D. 911-3

- Erstarrung (Engourdissement) D. 911-4

- Der Lindenbaum (Le Tilleul) D. 911-5

- Wasserflut (Inondation) D. 911-6

- Auf dem Flusse (Sur le fleuve) D. 911-7

- Rückblick (Regard en arrière) D. 911-8

- Irrlicht (Feu follet) D. 911-9

- Rast (Pause) D. 911-10

- Frühlingstraum (Rêve de printemps) D. 911-11

- Einsamkeit (Solitude) D. 911-12

- Die Post (La Poste) D. 911-13

- Der greise Kopf (La Tête de vieillard) D. 911-14

- Die Krähe (La Corneille) D. 911-15

- Letzte Hoffnung (Dernier Espoir) D. 911-16

- Im Dorfe (Dans le village) D. 911-17

- Der stürmische Morgen (Le Matin tempétueux) D. 911-18

- Täuschung (Tromperie) D. 911-19

- Der Wegweiser (Le Panneau indicateur) D. 911-20

- Das Wirtshaus (L'Auberge) D. 911-21

- Mut (Courage) D. 911-22

- Die Nebensonnen (Les [trois] soleils voisins) D. 911-23

- Der Leiermann (Le Joueur de vielle à roue) D. 911-24

Remove ads

Le poète et le compositeur

Résumé

Contexte

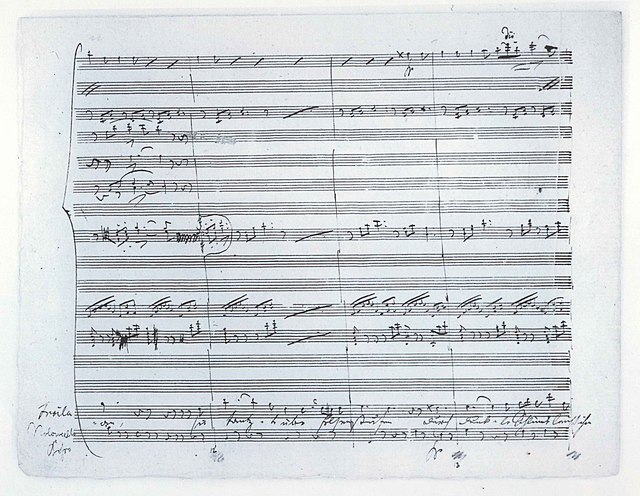

Le cycle du Voyage d'hiver ou Winterreise est sans doute le plus beau recueil de lieder de Franz Schubert. Par sa densité et son dramatisme, l'œuvre dépasse tout ce qu'il a produit dans le genre. Schubert a trente-et-un ans. Il commence le cycle en pour les douze premiers lieder et lorsqu'il en découvre les autres durant l'été, il le complète d'un second cahier, achevé et mis au propre en octobre de la même année.

Après une période créatrice et humaine difficile pour le musicien, ces lieder sont le « prélude » à ses plus hauts chefs-d'œuvre que sont le quintette à cordes en ut, le quatuor à cordes n° 15, les trois dernières sonates pour piano dont la sonate no 21, les impromptus, la Fantaisie en fa mineur, la Messe en mi ![]() majeur, ou la grande Symphonie en do. Plus sa mort pressentie approche, plus sa musique devient profonde et émouvante.

majeur, ou la grande Symphonie en do. Plus sa mort pressentie approche, plus sa musique devient profonde et émouvante.

Le Voyage d'hiver est l'œuvre la plus triste du compositeur, il n'y a aucune issue ; l'hiver est la mort. Schubert est un solitaire dans Vienne, il est très peu connu et mis à l'écart par le succès de son modèle, Beethoven. Schubert vit dans la maladie, la solitude et l'angoisse de la mort. « Le but de ce Voyage d'hiver, c'est la mort[1]. »

Wilhelm Müller

Bibliothécaire et professeur dans un lycée, Wilhelm Müller (1794–1827), auteur des textes, est un poète du premier romantisme. Ses thèmes sont en affinité et comme l'expression de l'état d'abattement où se trouvait alors le musicien. En effet, il s'identifie sans mal à cet homme blessé par un amour non partagé décrit par les poèmes, à ce malheureux vagabond errant en plein hiver – même si Schubert ne voyagea jamais. Müller est influencé par les romantiques Novalis, Clemens Brentano et Achim von Arnim, ceux-là mêmes que critique Gœthe dans les Conversations avec Eckermann : « Ils écrivent tous comme s'ils étaient malades et le monde entier une infirmerie. » Müller écrivait :

« Je ne sais ni jouer, ni chanter, quand j'écris des poèmes, je chante et je joue. Si je pouvais créer moi-même mes mélodies, alors mes lieder plairaient encore plus que maintenant. Mais j'espère avec confiance qu'il pourra se trouver une âme semblable à la mienne qui saisisse les mélodies glissées sous les mots et qui me les restitue. »

Franz Schubert fut cette « âme semblable ».

Heine, si clairvoyant sur les causes réelles du romantisme, logées dans l'absence de liberté politique, rend hommage au poète[2] et dit son admiration : « Combien purs, combien clairs sont vos chants et dans leur ensemble ce sont des chants populaires. » La diffusion populaire du Tilleul lui donne raison.

Un autre recueil de Müller, « Chants grecs », où – sous couvert de la lutte pour l'indépendance des Grecs contre l'occupation turque – il s'en prend au sombre système réactionnaire de Metternich, accentue la conscience de la réalité, et nous aide à profiler le sombre Voyage d'hiver dans un contexte anti-démocratique. Ainsi poèmes et musique sont un des témoignages les plus bouleversants « de cet asservissement politique, que Heine donnait nommément comme cause véritable de l'ironie romantique et de la difficulté d'être[3]. »

L'écriture ou plutôt l'organisation du recueil définitif de Müller publié en 1824 et composé de vingt-quatre poèmes, connaît trois étapes[4], toutes publiées. Après la première parution dans Urania, intitulée Wanderlieder von Wilhelm Müller — Die Winterreise In 12 Liedern, le poète ajoute dix poèmes. Par rapport aux premiers, portés par la métaphore amoureuse, les seconds sont plus profonds, métaphysiques, jouent de double sens, absent dans l'édition Urania. Ces nouveaux textes correspondent au second cahier de Schubert – sans les poèmes nos 13 et 19. La dernière étape, celle que découvrira le musicien à la fin de l'été, se présente dans l'édition complète, où Müller remanie encore en inversant les nos 16 et 15 et en insérant deux textes supplémentaires à leur place connue, les nos 13 et 19, « sans doute pour atténuer la disparité[4] » thématique entre l'inspiration initiale et son évolution. L'œuvre définitive est dédiée par Müller à Carl Maria von Weber, « le maître immortel du Lied allemand ».

Le recueil est peu peuplé de choses animées ou inanimées. Et ce qui apparaît n'est qu'une figuration de son état d'âme : les girouettes ne désignent que le vent, les poteaux indicateurs des noms qui trompent le voyageur, la nature entière ne lui renvoie que sa propre image, une nature désolée, gelée, comme sans dieu[5], un monde privé de sens[6].

Schubert avait déjà mis en musique un cycle de poèmes intitulé La belle meunière (1823) dont il partage le thème de l'amour non partagé et sont placés « tous les deux sous le signe de l'errance, l'un des thèmes majeurs de l'époque et du lied schubertien[7] ». C'était l'époque où il a découvert sa maladie, la syphilis, suivie de périodes passées à l'hôpital où il compose certains lieder, d'après ses amis. Il était touché par l'émotion directe et sensible du poète. Mais la nature des régions traversées dans les deux recueils est tout à fait différente[7].

Müller, estimé par ses contemporains pour ses « Chants grecs », ne connut sans doute jamais Schubert et serait tombé dans l'oubli ou l'anonymat sans le musicien.

Composition du premier cahier

Quatre ans après avoir mis en musique le cycle, La belle meunière, Schubert peut lire douze nouveaux poèmes découverts dans la bibliothèque de son hôte, son ami Schobert, l'année même du décès de Wilhelm Müller (1827). Winterreise semble reprendre là où en était le voyageur : La belle meunière en effet, s'achève sur les mots Gute Nacht, alors que le Voyage commence avec un poème portant ce titre. Mais chez le musicien, comme chez Müller, l'expression a considérablement évolué : le matériau musical est concentré à l'extrême, les proportions sont une épure de langage et va droit au cœur. Alors que le précédent recueil décrivait une courbe de l'espoir vers le désespoir, le Voyage reste constamment dans le registre de la lassitude, de l'aspiration au silence de la tombe. Le recueil est une « véritable confession musicale et [a] été baptisé dans le sang d'une vraie et profonde souffrance » (Bauernfeld)[8].

Schubert a composé en deux fois les vingt-quatre lieder qui constituent l'ouvrage. Sa forme actuelle, nous la devons à une série d’accidents[9]. Il découvre une première série de douze poèmes et les met en musique en , sans toucher à l'ordre[10] ainsi que le donne la revue littéraire de Leipzig Urania, Taschenbuch auf das Jahr 1823. Cette série de poèmes est groupée par Müller sous le titre de Voyage d'hiver. Schubert reprend donc simplement le deuxième titre. Pour lui, l'œuvre est achevée[4] et il écrit Fine au bas de la page du douzième lied, Einsamkeit, originellement en ré mineur, c'est-à-dire retournant à la tonalité du premier.

Dès le premier lied, Gute Nacht / Bonne nuit, la tonalité est donnée : mineure : elle le restera tout du long, sauf les éclaircies de Lindenbaum et Frühlingstraum. L'action a déjà eu lieu : la bien-aimée n'est plus sienne, et Müller dit adieu au monde[11] ; Schubert l'entend sur un rythme de marche. La musique et les paroles sont portées par le chagrin amoureux et figurent des états de conscience inquiétants. Le caractère sombre du musicien – « l'hiver est tombé sur son âme » dit Marcel Beaufils[5] – pendant la composition impressionne ses amis[12], d'autant que la première partie du cycle est justement fondée sur une rumination du souvenir, propre au romantisme. Un ami de Schubert écrit :

« Schubert fut pendant quelque temps d'humeur sombre et paraissait souffrant. Comme je lui demandais ce qu'il lui arrivait, il eut cette seule réponse : Vous l'apprendrez bientôt et vous comprendrez pourquoi. Un jour il me dit : Viens aujourd'hui chez Schobert. Je vais chanter un cycle de lieder à vous faire frémir. Je suis curieux de voir ce que vous en direz. Jamais lieder ne m'ont tant touché. D'une voix toute émue, il nous chanta dans son entier le Voyage d'hiver. Nous fûmes totalement abasourdis par le climat lugubre de ces lieder et Schobert dit n'avoir apprécié qu'un lied, Der Lindenbaum/Le tilleul. Ce à quoi Schubert se contenta de répondre : Ces lieder sont ceux que je préfère entre tous, et ils finiront par vous plaire à vous aussi. Il avait raison. Bientôt nous fûmes enthousiasmés par la mélancolie de ces pages vocales que Vogl interprétait magistralement. »

— Joseph von Spaun, Écrits sur ma relation avec Franz Schubert (1858)[13].

Convaincu d'avoir une œuvre complète avec les douze poèmes qu'il a mis en musique (lieder 1 à 12), Schubert invite ses amis à la première audition, le au soir. La musique les laisse en désarroi, ils sont déçus par les textures clairsemées, par son manque de charme[14]. « Il ne retrouvaient plus leur gentil Franz, le bon compagnon des Schubertiades, le Viennois facile, l'ami souriant et serviable[15] » Schubert se retrouve seul, même avec ceux qui l'aiment.

Un autre de ses amis témoigne : « L'ironie du poète, prenant ses racines dans le désespoir, trouva en lui un écho et lui donna une expression musicale mordante. J'en fus douloureusement ému. » écrit Johann Mayrhofer (Souvenirs sur Franz Schubert, 1829)[8].

Composition du second cahier

Quelques mois plus tard, sans doute à la fin de l'été 1827, Schubert découvre le second volume complet des poèmes de Müller intitulé, « Chants de la vie et de l'amour » publié en 1824 à Dessau. Il décide donc de mettre en musique les douze nouveaux poèmes, qui ne figuraient pas dans Urania. Entre les deux éditions, l'ordre des poèmes est différent et tient au poète et non à l'idée du musicien. Le tableau suivant montre que Schubert respecte l'ordre des poèmes tels qu'il les trouve dans les deux ouvrages publiés dont il a connaissance. L'ordre des vingt-quatre lieder n'étant la résultante de la découverte différée des douze derniers non mis en musique, et s'achève sur le dernier lied où le poète demande au joueur de vielle – symbole de la mort – s'il peut le rejoindre pour en finir. « Son refus de toucher à l’intégrité des douze lieder déjà achevés nous dit combien il était satisfait de son premier cycle[9] »

L'unique permutation volontaire de Schubert, qualifiée en quelques mots d'« enchaînement, hypnotique et sans pareil[16] », se trouve dans ce second cahier : Mut trop clair, passe avant Die Nebensonnen[10] qui lui, par son climat, s'approche à pas feutrés, dans l'atmosphère la plus extatique des vingt-quatre lieder[17] et une harmonie pacifiée, du décharnement du lied final Der Leiermann, comme une étape ultime de « la raison chancelante, la désillusion face à la réalité, la distorsion hallucinatoire, l'errance, l'aliénation vis-à-vis de la société[18]… ».

Entre les deux périodes de composition un élément vient encore accroître son point de vue personnel, celui de sa condamnation à mort plus présent encore : Beethoven est mort en . Le choc est terrible pour le musicien. À l'enterrement, il est porte-torche parmi les trente-six du cortège au côté de Grillparzer[19].

Le choix de Schubert de garder l'ordre des poèmes tels qu'ils se présentent, fait que les plus sombres (Der Wegweiser, Das Wirtshaus et Die Nebensonnen) sont groupés dans la deuxième partie, alors que les plus clairs (Irrlicht et Frühlingstraum) sont dans la première partie.

Remove ads

Musique

Résumé

Contexte

« Bien que le Voyage d'hiver m'ait donné beaucoup de mal, je demeure stupéfait, chaque fois que j'y reviens, face à son extraordinaire maîtrise, mais aussi au renouveau de son pouvoir magique : chaque fois, le mystère reste entier. »

Benjamin Britten, 1964[20]

Le choix total est simple : le mineur est largement dominant, soit seize sur vingt-quatre et dix sur douze dans le premier cahier. Le schéma tonal est rigoureux pour la première partie : deux lieder ré et la mineur ; deux lieder dans des tonalités avec bémols : fa et ut mineur ; puis trois dans des tonalités avec dièses : mi majeur, fa ![]() et mi mineur. La seconde partie ne l'est pas moins, mais dans une forme différente.

et mi mineur. La seconde partie ne l'est pas moins, mais dans une forme différente.

Les quelques transpositions de l'original sont effectuées par Haslinger, car Schubert compose parfois dans une tessiture trop aiguë. Quatre lieder sont abaissés d'un ton et un d'une tierce. Pour le no 7 Auf dem Flusse, Schubert fait quelques corrections pour les dernières mesures d'un finale alternatif.

Schubert fait coller une note à une syllabe presque dans tout le recueil[21]. Lorsque la monotonie syllabique intervient, comme dans Der Lindenbaum et Die Krähe, il s'agit d'une métaphore de la folie[21] dans laquelle tombe le voyageur.

« L'unité de l'ensemble devient au plus profond une unité de la démarche, une unité de climat[22] » on pourrait même dire que Schubert conserve un statisme accentué par la reprise du prélude en postlude. « Les vingt-quatre stations de Schubert sont un chemin sans croix ni chemin[6] », décrivant les différentes facettes, tragiques, de l'état d'âme du poète, perturbé par des souvenirs du bonheur perdu, comme des ombres (évoqué systématiquement en majeur, mais moins présent et moins nettement dans le second cahier[23]). Le voyageur, tant terrestre que sentimental, est perdu, sans espoir et avec la sensation d'être au bord du vide, entre suicide et folie. Le musicien en révèle la voix intérieure dans son dépouillement, sa solitude totale.

Différences entre la première partie et la seconde

La relation au monde est réduite au minimum dans le premier, seul le no 9 Irrlicht faisant intervenir le feu-follet. En revanche, dans les poèmes du second cahier, la nature est plus agressive et présente : chiens, corneille, village, dormeurs, poteau indicateur[24]…. Les tempos ralentissent, la musique se concentre encore plus dans son statisme pour converger vers l'absence quasi totale de matériaux dans le dernier lied. Paradoxalement la présence de la tonalité majeure est plus importante.

Dans le second recueil, en quelques mois, le regard et la perception du musicien se sont encore affinés et approfondis : le climat en est encore plus mystérieux et quasi religieux[24] avec ses chorals et cantiques en filigranes[24] (no 23).

Publication

La partition, après validation par la censure, est publiée en deux volumes comme opus 89 chez Tobias Haslinger, qui avait déjà publié en la Sonate pour piano no 18 en sol op. 78 / D 894. La première partie paraît du vivant du compositeur, le , et la seconde, le , un mois après la mort du compositeur, à trente-et-un ans.

Interprétations

Le recueil est composé pour voix de ténor, comme la plupart des autres lieder du compositeur. Au besoin, ils sont transposés. Mais la gravité de l'œuvre, ses accents sombres et sa profondeur en font l'élection des barytons, tels Hans Hotter, Dietrich Fischer-Dieskau, Thomas Quasthoff, Alain Buet[25].

Remove ads

Premier cahier

Résumé

Contexte

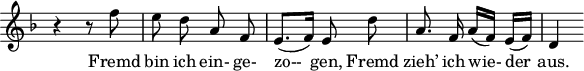

Gute Nacht

1. Gute Nacht (Bonne Nuit)

– En ré mineur / Mässig, in gehender Bewegung [modéré] à ![]()

![]()

|

Fremd bin ich eingezogen, |

Étranger je suis venu, |

La nuit est annoncée ; on la veut bonne comme l'annonce le titre ; mais c'est dans les ténèbres qu'il faut chercher le chemin. Le recueil s'ouvre en ré mineur, tonalité funèbre pour Schubert[26]. Il s'agit d'une marche, le voyage inexorable commence, campé par l'introduction.

Le dessin mélodique à la voix commence haut perché sur le fa et descend jusqu'au ré (la tonique) plus d'une octave plus bas. Toute l'image du recueil est figurée en ces quelques notes : « une trajectoire de chute »[26]. La dernière strophe passe au majeur sur « Je ne veux pas déranger ton sommeil, ce serait dommage pour ton repos. », « comme pour faire sourire un peu cette âme dévastée[27] » du voyageur.

Die Wetterfahne

2. Die Wetterfahne (La Girouette)

– En la mineur / Ziemlich geschwind [assez animé] à ![]()

![]()

|

Der Wind spielt mit der Wetterfahne |

Le vent joue avec la girouette |

Encore symbole poétique, la girouette est l'esprit changeant de la bien-aimée, traité avec une pointe d'ironie[28], mais elle est de courte durée. La musique passe au majeur sur le dernier vers : « Leur fille est une riche fiancée. »

Gefrorene Tränen

3. Gefrorene Tränen (Larmes gelées)

– En fa mineur / Nicht zu langsam [pas trop lentement] ![]()

|

Gefrorne Tropfen fallen |

Des larmes gelées tombent |

Ce lied est un quasi récitatif. Les larmes sont présentées en deux formes opposées : brûlure chaude des larmes et brûlure glacée en l'absence d'émotions.

Erstarrung

4. Erstarrung (Engourdissement)

– En ut mineur / Ziemlich schnell [assez vite] ![]()

|

Ich such’ im Schnee vergebens |

En vain, je cherche dans la neige |

Chez Müller, le vers 3 original est "Und ist's mir denn entgangen". Schubert, lors de la reprise de la strophe, change "und" en "ihr" au vers 9[29]. La marche reprend, monotone et hypnotique

Der Lindenbaum

5. Der Lindenbaum (Le Tilleul)

– En mi majeur / Mässig à ![]()

![]()

|

Am Brunnen vor dem Tore |

À la fontaine, devant le porche |

À l'époque de Müller, le tilleul est un symbole d'une nature douce et bienfaisante, il est l'arbre de l’amour, le lieu de rendez-vous galant[30]. Mais il est ici à double sens : le passé ne suffit pas à diluer l'angoisse qui poursuit son mouvement de lied en lied.

Le premier lied est en majeur, mais la fin abandonne le majeur pour conclure en mineur. C'est le préféré des compagnons de Schubert qui reçut immédiatement leur approbation[31] et la plus célèbre des mélodies. Ici, le voyage est intérieur, alternant entre le souvenir et le présent. Il s'agit d'une conception au plus proche du folklore et la plus lyrique du cycle et en même temps, en considérant l'ensemble où le lyrique est absent, ce lied est donc aussi le moins typique[21]. Dans le prélude, un discret motif de cor en écho se fait entendre entre deux bruissements des feuillages[32] (mesures 7 et 8) et réapparaît plus loin sur un point d'orgue, avant le dernier couplet.

Wasserflut

6. Wasserflut (Inondation)

– En mi mineur (original en fa ![]() mineur) / Langsam à

mineur) / Langsam à ![]()

![]()

|

Manche Trän’ aus meinen Augen |

Mainte larme de mes yeux |

Selon Michel Schneider, il « est un exemple absolu de concision et de forme pure[33]. » L'accompagnement « est soutenu par une seule pulsation (triolet de croches, noire pointée) – on dirait le pas d'un homme qui se force à aller de l'avant[33]. »

Auf dem Flusse

7. Auf dem Flusse (Sur la rivière)

– En mi mineur / Langsam [lentement] à ![]()

![]()

|

Der du so lustig rauschtest, |

Toi qui bruissais si joyeux, |

La rivière est gelée.

Rückblick

8. Rückblick (Regard en arrière)

– En sol mineur / Nicht zu geschwind à ![]()

![]()

|

Es brennt mir unter beiden Sohlen, |

La plante des pieds me brûle |

Irrlicht

9. Irrlicht (Feu follet)

– En si mineur / Langsam à ![]()

![]()

|

In die tiefsten Felsengründe |

Dans les profondes gorges rocheuses |

Sur ce lied se dévoile le but du voyage : le tombeau.

Rast

10. Rast (Halte)

– En ut mineur (original en ré mineur) / Mässig à ![]()

![]()

|

Nun merk’ ich erst wie müd’ ich bin, |

Je ne sens combien je suis fatigué |

Égaré, le poète perd la raison. « Le pays du retour n'est nulle part[34]. »

Frühlingstraum

11. Frühlingstraum (Rêve de printemps)

– En la majeur / Etwas bewegt à ![]()

![]()

|

Ich träumte von bunten Blumen, |

Je rêvais de fleurs de toutes les couleurs |

La fin abandonne le majeur pour conclure en mineur, bien que chaque section alterne, selon l'évocation du rêve (majeur) ou de la réalité (mineur).

Einsamkeit

12. Einsamkeit (Solitude)

– En si mineur (original en ré mineur) / Langsam à ![]()

![]()

|

Wie eine trübe Wolke |

Comme un sombre nuage |

La tonalité originale correspond à la clôture du premier cycle, refermé sur un ré mineur, comme il avait commencé ainsi que la mesure de marche.

Remove ads

Second cahier

Résumé

Contexte

Die Post

13. Die Post (La Poste)

– En mi bémol majeur / Etwas geschwind à ![]()

![]()

|

Von der Straße her ein Posthorn klingt. |

Dans la rue j'entends le cor du postillon |

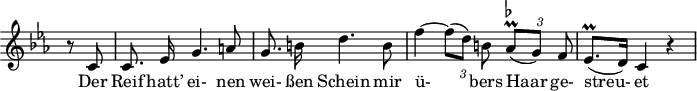

Der greise Kopf

14. Der greise Kopf (La Tête blanchie)

– En ut mineur / Etwas langsam à ![]()

![]()

|

Der Reif hatt’ einen weißen Schein |

Le givre a saupoudré d'un reflet blanc |

Die Krähe

15. Die Krähe (La Corneille)

– En ut mineur / Etwas langsam à ![]()

![]()

|

Eine Krähe war mit mir |

Une corneille était avec moi |

Letzte Hoffnung

16. Letzte Hoffnung (Dernier Espoir)

– En mi bémol majeur / Nicht zu geschwind à ![]()

![]()

|

Hie und da ist an den Bäumen |

Çà et là, sur les arbres |

Écarts de voix jusqu'à la treizième[15].

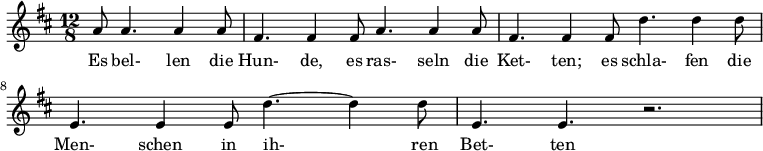

Im Dorfe

17. Im Dorfe (Au village)

– En ré majeur / Etwas langsam à ![]()

![]()

![]()

|

Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten; |

Les chiens aboient, leurs chaînes cliquettent ; |

Der stürmische Morgen

18. Der stürmische Morgen (Le Matin d'orage)

– En ré mineur / Ziemlich geschwind, doch kräftig ![]()

|

Wie hat der Sturm zerrissen |

Comme la tempête a déchiré |

Täuschung

19. Täuschung (Illusion)

– En la majeur / Etwas geschwind à ![]()

![]()

|

Ein Licht tanzt freundlich vor mir her, |

Une lumière danse gaîment devant moi, |

Der Wegweiser

20. Der Wegweiser (Le Poteau indicateur)

– En sol mineur / Mässig à ![]()

![]()

|

Was vermeid’ ich denn die Wege, |

Pourquoi éviter les sentiers |

Das Wirtshaus

21. Das Wirtshaus (L'Auberge)

– En fa majeur / Sehr langsam ![]()

|

Auf einen Totenacker |

Vers un cimetière |

Mut

22. Mut ! (Courage)

– En sol mineur (original en la mineur) / Ziemlich geschwind, doch kräftig à ![]()

![]()

|

Fliegt der Schnee mir ins Gesicht, |

Quand la neige me cingle de visage, |

Schubert a procédé à l'unique modification de l'ordre des poèmes de Müller en inversant l'ordre d'apparition de ce poème avec le suivant : « Si Schubert avait gardé Mut comme avant-dernier lied des douze selon l'ordre adopté pour finir par Müller, ce Courage aurait eu moins de force ; venant après la vision des Trois Soleils, il eut été moins logique et moins dramatiquement convaincant[37]. »

Die Nebensonnen

23. Die Nebensonnen (Les reflets du soleil dans les nuages – Parhélie)

– En la majeur / Nicht zu langsam à ![]()

![]()

|

Drei Sonnen sah ich am Himmel steh’n, |

J'ai vu trois soleils dans le ciel, |

Dans cette double page de musique à l'accent mystérieux, abondent les symboles autour du chiffre trois. Outre le texte, la musique accumule les pistes : trois dièses (la majeur), mesure à 3/4, découpe A-A'-B-A, mélodie reprise trois fois, cadence parfaite conclusive reprise trois fois. Il s'agit d'un style choral et une étape métaphysique[38] qui se conclut sur « Je me sentirai mieux dans l'obscurité ».

Der Leiermann

24. Der Leiermann (Le joueur de vielle)

– En la mineur (original en si mineur) / Etwas langsam à ![]()

![]()

|

Drüben hinterm Dorfe |

Là-bas, derrière le village |

Vers six : texte original de Müller : "Schwankt". Vers onze : texte original de Müller : "brummen"[39].

Tonalement, l'original en si mineur, est à rapprocher du no 9, Irrlich, ces deux lieder apparaissant comme détachés de ceux qui les entourent, comme des îlots. Selon Hans Jörg Mammel, ce choix empêche le cycle de se clore sur une impression de paix[40].

Le « roman musical s'achève sur la vision d'un misérable joueur de vielle que les chiens houspillent et à qui personne ne tend la main, image trop certaine de l'artiste qui œuvre dans les ténèbres, dans l'hostilité ou l'indifférence générale[15]. » La détresse est totale ; comme le dépouillement harmonique et mélodique, réduit à une pédale en bourdon en quinte et une unique phrase mélodique qui renforce la monotonie et la désolation. Comme si la musique elle-même avait fui, tel le cœur mort du voyageur.

« Dans le ressassement du petit motif, en ses deux métamorphoses instrumentale et vocale, un seul accent de désespoir […] sur le nimmer still/jamais en repos, et à la conclusion, aussitôt repris cette fois, corrigé, humilié, résigné par la reprise du motif : – ne craignez pas d'avoir trop accentué cette clameur d'âme[27]. »

Juste après nimmer still, mesure 49 et suivantes, le piano reprend le motif (quatre fois) :

« Bien que le drame même du Voyage d'hiver ait été l'objet de maintes interprétations, le message de Der Leiermann en est sûrement un sur l'aliénation et la démence […] L'angoisse inéluctable des 23 autres mélodies ne peut être soulagée que par l'amitié symbolique du joueur de vielle[21]. »

Remove ads

Accueil critique

« Winterreise est l'un des cycles les plus bouleversants de toute l'histoire de la musique »[41]. La sobriété du discours musical, son intériorité douloureuse, son impression d'immobilité emportent l'auditeur du premier au dernier lied, qui ne conclut pas, s'arrêtant juste au bout de la solitude, « au seuil de la démence » (Alfred Einstein).

Arrangements

Le compositeur allemand Hans Zender a donné sa version du Winterreise, intitulée Schuberts Winterreise – eine komponierte Interpretation (1993) pour ténor et petit ensemble instrumental[42].

Le Japonais Yukikazu Suzuki a lui aussi orchestré l'œuvre à destination d'Hermann Prey pour la création qui a eu lieu en 1997 à Bad Urach[43].

Adaptations

Postérité

Amélie Nothomb a intitulé Le Voyage d'hiver un roman de 2009 où le protagoniste pense à ce cycle de lieder pour ne pas éprouver la peur, au moment où il s'apprête à détourner un avion pour le faire percuter la tour Eiffel dans un acte terroriste.

Filmographie

- Just visiting this Planet – Die Winterreise, film allemand de Peter Sempel sorti en 1991.

- Franz Schubert – Winterreise, film de David Alden avec Ian Bostridge et Julius Drake, sorti en 1997.

- Mon voyage d'hiver, film franco-belge de Vincent Dieutre sorti en 2003.

- Winterreise, enregistrement d'un concert de Thomas Quasthoff et Daniel Barenboim interprétant l'intégrale du cycle de lieder (DVD, Deutsche Grammophon, 2005).

- Winterreise, film allemand de Hans Steinbichler sorti en 2006.

Remove ads

Discographie sélective

Résumé

Contexte

Le Voyage d'hiver a été gravé quelque deux cents fois. Le champion en est le baryton Dietrich Fischer-Dieskau qui l'a enregistré (en concert ou au studio) une douzaine de fois entre 1948 et 1990. Viennent ensuite, Hermann Prey (six fois), Hans Hotter et Gérard Souzay (cinq fois), Peter Schreier (quatre) et Ernst Haefliger (trois)[48].

Bien qu'écrit à l'origine pour ténor, et non pour baryton, le Winterreise a aussi été interprété par des voix de femmes à commencer par Elena Gerhardt dès 1928 pour HMV, et Lotte Lehmann en 1940 ; de nos jours, l'œuvre l'a été par les mezzos Christa Ludwig, Brigitte Fassbaender, la contralto Nathalie Stutzmann et les sopranos Margaret Price et Christine Schäfer.

Un large aperçu discographique, commenté brièvement, est donné par François Lafon, dans un numéro du Monde de la musique[49].

- Version pour ténor et orchestre composée par Hans Zender en 1993 :

- Hans Peter Blochwitz et l'Ensemble Modern dirigé par Hans Zender (1995, RCA).

- Christoph Prégardien et le Klangforum Wien dirigé par Sylvain Cambreling (1999, Kairos).

- Version pour ténor et quintette à vents :

- Christoph Prégardien, Joseph Petric, accordéon et l'ensemble Pentaèdre : Danièle Bourget, flûte, piccolo, flûte alto ; Martin Carpentier, clarinette, clarinette basse ; Normand Forget, hautbois d'amour ; Louis-Philippe Marsolais, cor, cor baroque ; Mathieu Lussier, basson (17- 2007, Atma Classique ACD2 2546) (OCLC 191033572).

- Version adaptée en français par Keith Kouna avec orchestre de jazz arrangé par René Lussier et Vincent Gagnon :

- Keith Kouna (2013, Ambiances Ambiguës).

- 2017 Version du Lied, Der Leiermann, par un groupe belge de musique alternative "Miss Tetanos" (Label Rockerill Records. Nº Catalogue : ROREC044)[94]

- 2020 Deutschlandfunk présente une nouvelle production du cycle Winterreise d'Augst (de) & Daemgen. Dans l'émission Atelier neuer Musik, on peut entendre : "Il n'y a guère d'autre enregistrement du cycle Winterreise qui traite des textes de Müller et de la musique de Schubert d'une manière aussi radicalement différente que la lecture des compositeurs et interprètes Oliver Augst (de) et Marcel Daemgen. L'objectif des arrangements n'est pas le beau son brillamment poli d'une tradition musicale séculaire, mais plutôt sa stricte percée afin d'obtenir un nouvel accès non déguisé à l'actualité des textes anciens et au cœur de la musique.

Remove ads

Bibliographie

Schubert

- Paul Dukas, Les écrits de Paul Dukas sur la musique : Les Lieder de Franz Schubert (janvier 1895), Paris, Société d'Éditions Françaises et Internationales (SEFI), coll. « Musique et musiciens », , 696 p., p. 241–245.

- Joep À Campo, Erotiek, religie, esthetiek. De Winterreise in het strijklicht van de Romantiek. (janvier 2021), Rotterdam, ArtScape-ArteVista, , 300 p. (OCLC 978-90-77232-200)

- Antoine Goléa, La musique : de la nuit des temps aux aurores nouvelles : Franz Schubert, Paris, Alphonse Leduc et Cie, , 954 p. (ISBN 2-85689-001-6, OCLC 3729539), p. 314–319.

- Brigitte Massin, Franz Schubert, Fayard, , 1294 p. (ISBN 2-213-00374-2, OCLC 4487232), p. 1157–1185.

- Paul Pittion, La musique et son histoire, tome II — de Beethoven à nos jours : Franz Schubert, Paris, Éditions Ouvrières, , 574 p., p. 23–32.

- Marcel Schneider, Schubert, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Solfèges » (no 4), , 219 p. (ISBN 2-02-019889-4, OCLC 3459993), p. 92–95.

Lieder

- (en) Richard Capell, Schubert's songs, New York, Dutton, (1re éd. 1928), 292 p. (OCLC 602555, lire en ligne), p. 227–240.

- Marcel Beaufils, Le lied romantique allemand, Paris, Gallimard, coll. « Pour la musique » (no 2), , 325 p. (OCLC 164765898), p. 96–98.

Réédition coll. « Les essais » no 221 (1982).

Réédition coll. « Les essais » no 221 (1982). - Jacques Chailley, Le voyage d'hiver de Schubert, Paris, Alphonse Leduc, coll. « Au-delà des notes » (no 6), , 53 p. (OCLC 1913297)Ce petit livre est le développement d'un article intitulé « Le Winterreise est-il une œuvre ésotérique de Schubert » paru dans la Revue d'esthétique en avril-juin 1965. L'auteur propose une lecture maçonnique du second cahier. Mais il est impossible de déterminer, faute de tout document[24], que le musicien fut franc-maçon (interdite sous Metternich).

- André Tubeuf, Le Lied allemand : poètes et paysages, Paris, François Bourin, , 537 p. (ISBN 2-87686-141-0, OCLC 299444867, BNF 35575034), « Le Voyage d'hiver », p. 95–139.

- Brigitte François-Sappey et Gilles Cantagrel (dirs.), Guide de la mélodie et du lied, Paris, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », , 916 p. (ISBN 2-213-59210-1, OCLC 417117290, BNF 35723610), p. 669–673.

- (en) Richard Kramer, Distant Cycles : Schubert and the Conceiving of Song, University of Chicago Press, , 234 p. (ISBN 0-226-45234-4, OCLC 733997057, lire en ligne), p. 151–194.

- (en) Michael Besack, Winterreise : Reflections on a Winter Journey, Berkeley, Regent Press, , 355 p. (ISBN 978-1-889059-10-5, OCLC 898774297)

- Arnold Feil (trad. de l'allemand par Odile Demange), Le Voyage d'hiver, La Belle Meunière, Arles, Actes Sud, coll. « Série musique », , 294 p. (ISBN 2-7427-0528-7, OCLC 466886709, BNF 36695711)

- (de) Cord Garben, Zur Interpretation der Liedzyklen von Franz Schubert : Die schöne Müllerin, Winterreise, Schwanengesang : Anmerkungen für Pianisten, Eisenach, Wagner, coll. « Schriftenreihe zur Musik » (no 32), , 112 p. (ISBN 3-88979-080-1, OCLC 463781673)

- Michel Schneider, Musiques de nuit, Paris, Éditions Odile Jacob, , 352 p. (ISBN 2-7381-0942-X, OCLC 48098706, BNF 37219315), p. 157–171.

- (en) Susan Youens, « A Wintry Geography of the Soul. Schubert’s Winterreise », dans Wilhelm Müller, Franz Schubert, Louise McClelland, John Harbinson, Susan Youens, Katrin Talbot, Schubert’s Winterreise: a winter journey in poetry, image, & song, Madison, University of Wisconsin Press, , 233 p. (ISBN 0299186008, OCLC 51297137, lire en ligne), p. XVII

- Georges Leroux (photogr. Bertrand Carrière), Wanderer : Essai sur le Voyage d'hiver de Franz Schubert, Montréal, Nota bene, coll. « Empreintes », , 232 p. (ISBN 978-2-89518-362-4, présentation en ligne)Prix du Gouverneur Général 2011, section « Essais ». Réédition : Éditions Varia, 2014

- (en) Lauri Suurpää, Death in Winterreise : Musico-Poetic Associations in Schubert's Song Cycle, Bloomington, Indiana University Press, coll. « Musical meaning and interpretation », , 248 p. (ISBN 978-0-253-01100-8 et 0-253-01100-0, OCLC 856581726).

- Ian Bostridge (trad. de l'anglais par Denis-Armand Canal), Le Voyage d'hiver de Schubert : Anatomie d'une obsession [« Schubert's Winter Journey, anatomy of an Obsession »], Arles, Actes Sud, (1re éd. 2015 (en)), 442 p. (ISBN 978-2-330-07745-7 et 2-330-07745-9, OCLC 1024315310)[95],[96],[97],[98].

Articles

- Jacques Chailley, « Le "Winterreise" et l'énigme de Schubert », Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, vol. 11, nos 1/4, , p. 107–112. (ISSN 0039-3266, lire en ligne)

- Marc Honegger et Paul Prévost, Dictionnaire des œuvres de la musique vocale, Paris, Bordas, , 2367 p., Tome I, II & III (ISBN 2-04-015395-0, OCLC 25239400, BNF 34335596), p. 2246–2249.

- (de) Andreas Dorschel, « Wilhelm Müllers Die Winterreise und die Erlösungsversprechen der Romantik », The German Quarterly, vol. 66, no 4, , p. 467–476 (ISSN 0016-8831, DOI 10.2307/407763, lire en ligne)

Notes discographiques

- Stefan Kunze (trad. Bernard Klaeger), « Les cycles de lieder de Schubert, « La Belle Meunière », « Voyage d'hiver », « Chant du cygne » (Lieder volume III) / Dietrich Fischer-Dieskau – Gerald Moore », p. 27–31., DG (437 235-2), 1972 .

- Harry Goldschmidt (trad. Pierre Balascheff), « Ironie romantique et difficulté d'être – Peter Schreier/S. Richter », p. 21–24., Philips (416 289-2), 1985 .

- Graham Johnson, « Winterreise – Matthias Goerne », Hyperion, 1997 (Lire en ligne) .

- Hans Jörg Mammel (trad. Virginie Bauzou), « Winterreise », p. 11–15., Alpha (101), 2005 .

- Leslie De'Ath (piano-forte) (trad. Jacques-André Houle), « Winterreise – Daniel Lichti / Leslie De'Ath », p. 8–9., Analekta (AN 2 9921), 2005 (Lire en ligne) .

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads