Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Écrevisse à pattes blanches

espèce de crustacés De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Austropotamobius pallipes

L'écrevisse à pieds blancs ou à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est une espèce de crustacés dont l'aire naturelle de répartition est l'Europe de l'Ouest.

Comme les autres espèces d'écrevisses autochtones de l'ouest de l'Europe, elle est en rapide et constant recul depuis plusieurs décennies, en raison de « pressions anthropiques comprenant le braconnage, la pêche intensive, et la dégradation de la qualité de l'eau et de l'habitat »[1] ainsi que la concurrence d'espèces introduites. Elle est considérée par certains auteurs comme une espèce patrimoniale et bioindicatrice, voire une des « espèces phares pour une bonne qualité environnementale », ainsi que comme une « espèce parapluie »[1].

La larve est planctonique (zooplancton) et les adultes sont visibles de juin à septembre, l'activité est réduite en hiver.

Remove ads

Répartition, démographie

À l'ouest de l'Europe, on la trouve en Irlande, Grande-Bretagne. C'est l'unique espèce d’écrevisse présente en Irlande[2] où comme en Angleterre ses actuelles populations ont des ancêtres qui sont probablement arrivés de France (via les cours d'eau qui coulaient alors dans l'actuel pas de Calais ou importée par l'Homme préhistorique), après le dernier maximum glaciaire[1].

Dans le reste de l'Europe de l'Ouest, elle vit de l'Europe du Nord à l'Espagne et au nord du Portugal (où elle a été introduite dans les années 1930). C'est une des trois espèces autochtones de France.

Elle a aussi été introduite en Corse, en Italie, en Yougoslavie et est présente ou (ré)introduite de façon plus sporadique en Allemagne[3], Suisse et Autriche.

Remove ads

Description

La taille maximale des adultes est de 9 à 12 cm, ceux-ci pèsent alors de 30 à 90 g.

Sa croissance est plus lente et sa maturité sexuelle plus tardive que celles des espèces exotiques envahissantes qui la concurrencent, mais elle peut vivre plus longtemps qu'elles.

Les tailles et les masses maximales sont atteintes lorsque l'animal a une douzaine d'années. La maturité est atteinte lorsque les animaux atteignent cinq centimètres de long (à l'âge de deux ou trois ans).

Elle se distingue par la présence théorique de deux paires d'épines latérales sur le sommet de son rostre. En pratique, il est fréquent que l'une des quatre épines soit manquantes, indifféremment du côté droit ou du côté gauche. Elle est d'une couleur uniformément verdâtre, ce qui lui permet de se fondre dans les environnements végétalisés ; sa couleur varie du bronze au gris olivâtre ; une des variétés toutefois est dépourvue de pigment bleu ce qui lui donne une couleur rouge vermillon.

Remove ads

Habitat, écologie

Résumé

Contexte

Elle peuple préférentiellement les eaux froides, non polluées, claires et vives, torrents et ruisseaux. Elle a généralement disparu des zones agricoles et industrialisées, mais peut encore exceptionnellement être trouvée en zone périurbaine[4].

Les travaux de terrain et de laboratoire ont montré que son habitat physique préférentiel comprend les fonds caillouteux et graveleux, pourvus de blocs, les sous berges riches en racines, les herbiers aquatiques et les bois morts selon Arrignon et Roche (1983), Grandjean et al. (1996, 2000a, 2001), Smith et al. (1996), Neveu (2000) et Füreder et al. (2006) cités par Trouillé 2006[1].

Elle se rencontre aussi dans des lacs et certains canaux en Irlande et en Grande-Bretagne.

Sa répartition dépendrait de la température des eaux et de la force du courant (et de la concurrence d'espèces invasives). Ses mues sont trouvées dans les eaux dont la température dépasse 10 °C.

Ses populations sont parfois mêlées à celle d’Astacus astacus (espèces autochtones) en France et en Allemagne, cette dernière espèce étant toutefois en forte régression ou ayant récemment disparu d'une grande partie de son aire naturelle de répartition. L'écrevisse à pattes rouges (Austropotamobius torrentium) occupe des territoires différents lorsque les deux espèces occupent les mêmes cours d'eau (en Allemagne, Autriche, Suisse et Yougoslavie).

En France, elle est encore présente dans certaines rivières, plutôt préservées de toute pollution. Elle peut cohabiter et interagir avec d'autres espèces d'écrevisses[5],[6] dont avec deux autres espèces autochtones (dont l'une est également verte) ou avec des espèces introduites (à son détriment dans ce cas).

Réglementation

En raison des menaces de disparition qui pèsent sur elle, il est strictement interdit de la pêcher. Mais dans certains départements de France la capture de cette écrevisse est autorisée dix jours par an[7].

Reproduction

La reproduction réclame des eaux de température inférieure à 12 °C en octobre. Les œufs, entre 40 et 150, sont incubés durant six à neuf mois. Elle ne se reproduit qu'une fois par an, alors que plusieurs de ses concurrentes introduites peuvent se reproduire plusieurs fois par an et pondent plus d'œufs qu'elle.

Alimentation

Les larves se nourrissent de plancton et sur le périphyton. Les juvéniles consomment encore de petits invertébrés, alors que les adultes consomment quant à eux des végétaux terrestres ou aquatiques. Un cannibalisme des adultes sur les jeunes existe et contribue à réguler la démographie de l'espèce.

Utilisation

Elle est en forte régression et n'est théoriquement plus consommée et ne devrait plus être pêchée, mais elle a joué durant plusieurs millénaires un rôle important de ressource alimentaire et pour les échanges commerciaux comme le rappelle M-C Trouilhé dans sa thèse sur cette espèce « Depuis le Moyen Âge, les écrevisses ont en Europe une importance notable dans le tissu social et culturel. D’abord fort appréciées pour leur chair par les moines et la noblesse, les écrevisses sont devenues, au cours du temps, une ressource alimentaire non négligeable pour toutes les couches sociales »[1].

Remove ads

Menaces et statut de protection

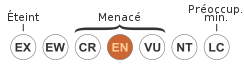

En 1983 elle a été classée espèce vulnérable dans la liste rouge des animaux menacés de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)[8]. Elle a ensuite été reclassée comme espèce en danger[9].

Elle figure aussi dans les annexes II et V de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore »[10] et 97/62/EU), et dans l’annexe III de la convention de Berne.

C'est donc une des espèces devant faire l'objet d'une vigilance particulière dans le réseau Natura 2000 qui en France comprend 166 sites listés comme « lieux préférentiels de protection de cette espèce »[1].

Remove ads

Facteurs de régression

Résumé

Contexte

Les menaces pesant sur cette espèce sont nombreuses :

- cette espèce est confrontée à des espèces introduites[11], dont l'écrevisse de Louisiane introduite dans son milieu et qui est vectrice du straménophile Aphanomyces astaci, qui décime les populations autochtones d'écrevisses en Espagne, Grande-Bretagne et sans doute en Irlande. Toutes les écrevisses américaines sont potentiellement porteuses saines de cette maladie appelée « peste de l'écrevisse », qui décime les populations européennes d'écrevisses depuis la fin du XIXe siècle[12],[13]. De plus comme le rappelle Marie-Cécile Trouilhé dans sa thèse[1] en 2006, « Austropotamobius pallipes et Astacus astacus ont une longévité plus grande que les autres espèces. Cependant, ces deux espèces ont une croissance plus lente qui se traduit par une maturité sexuelle plus tardive (3-4 ans contre 1-2 ans pour les autres espèces) »[1], et les femelles des espèces autochtones ne se reproduisent qu’une fois par an, en ne portant que peu d’œufs « contrairement à Procambarus clarkii et Orconectes limosus qui portent de nombreux œufs et se reproduisent plusieurs fois par an » ;

- la saturation des eaux en poussières, colorants ou particules (turbidité), leur canalisation, l'artificialisation et l'enrésinement des milieux et la modification du milieu ambiant sont également montrés du doigt, pouvant avoir contribué à une dégradation des habitats naturels de l'espèce, et à une diminution de l'immunité naturelle de l'espèce ;

- localement, une autre menace est constituée par certains troupeaux denses de ruminants lorsqu'ils vont boire dans les rivières, dont ils piétinent les berges et le lit, laissant sur place leurs excréments et urines éventuellement chargés de résidus de médicaments vétérinaires toxiques pour l'écrevisse, ses œufs ou ses larves (Ivermectine, un antiparasitaire très toxique pour les invertébrés, fréquemment utilisé et rémanent dans les excréments des animaux par exemple).

Pour mieux protéger les écrevisses il est possible d'éloigner les animaux des berges et d'aménager des abreuvoirs, par exemple avec un abreuvoir gravitaire en champ, alimenté à partir de l'eau du ruisseau ou d'une source, ou par un abreuvoir aménagé en berge permettant au bétail de s'abreuver directement dans le ruisseau en passant la tête sous une barrière pour boire mais leur interdisant le lit du cours d'eau ; - les pluies acides augmentent la biodisponibilité des métaux lourds et pourrait affecter une partie des proies des larves et jeunes écrevisses ;

- La pollution des eaux (d'origine agricole notamment[14]) est une autre cause de la baisse des effectifs. Ainsi, à la suite d'un déversement, en , d'une mixture à base de chaux dans une rivière, lors de la construction de l'autoroute A65, dans le sud-ouest de la France, l'écrevisse à pattes blanches a failli disparaitre de cette région[15]. Les autoroutes du sud de la France (ASF) se sont vu imposer en 2008 une réintroduction de cette écrevisse dans le ruisseau du Peisselay (département 69) à l'ouest de Lyon. Environ 300 écrevisses à pattes blanches issues d'un élevage conservatoire du muséum de Besançon, y ont été réintroduites début 2011. Pour cela, en 2008, environ 120 écrevisses avaient été collectées dans le Boussuivre et le Gand, deux des trois rivières impactées par cette nouvelle autoroute, afin de les élever à Besançon à destination de repeuplements en cas de pollution accidentelle. Près de 1000 jeunes écrevisses sont nées dans l'élevage entre 2008 et 2012, ce qui a permis de réinsérer 300 juvéniles dans un ruisseau d'où l'espèce avait disparu[16],[17]. Un « comité Environnement » dédié aux impacts de l'autoroute fait se rencontrer périodiquement les ONG environnementales locales et les ingénieurs de l'ASF [16] ;

- l'artificialisation des cours d'eau et la disparition des embâcles et autres refuges aggravent les problèmes rencontrés par l'espèce : Une étude française a testé l'importance des refuges disponibles pour les écrevisses (dans 4 sections d'un ruisseau) via l'apport de refuges et la mise en place d'un suivi régulier de la démographie des populations dans ces zones expérimentales tout en mesurant le long du ruisseau des paramètres de qualité de l’eau, vitesse de courant, profondeur et présence/absence de refuges. L'étude a conclu que « Seule la présence des abris disponibles pour les écrevisses était corrélée avec la présence d’individus tout au long du cours d’eau, tandis que la colonisation des zones expérimentales était liée à leur exposition au soleil et à la vitesse du courant. Malgré un fort taux de croissance présumé et la capacité à atteindre localement de fortes densités, la population s’est révélée fragmentée »[18].

Remove ads

Génétique de l'espèce

Les données génétiques laissent penser que les populations britanniques et irlandaises actuelles d’A. pallipes se sont reconstituées après la dernière glaciation, soit naturellement, soit à la suite de réintroductions par l'Homme, en tous cas à partir de souches venant de la France dans les deux cas. Cette reconstitution est relativement récente[19],[20] au regard de l'évolution, mais des témoignages historiques montrent que les populations de cette espèce étaient importantes dans ces deux pays dès le début du XVIIe siècle[21].

Remove ads

Références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads