Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

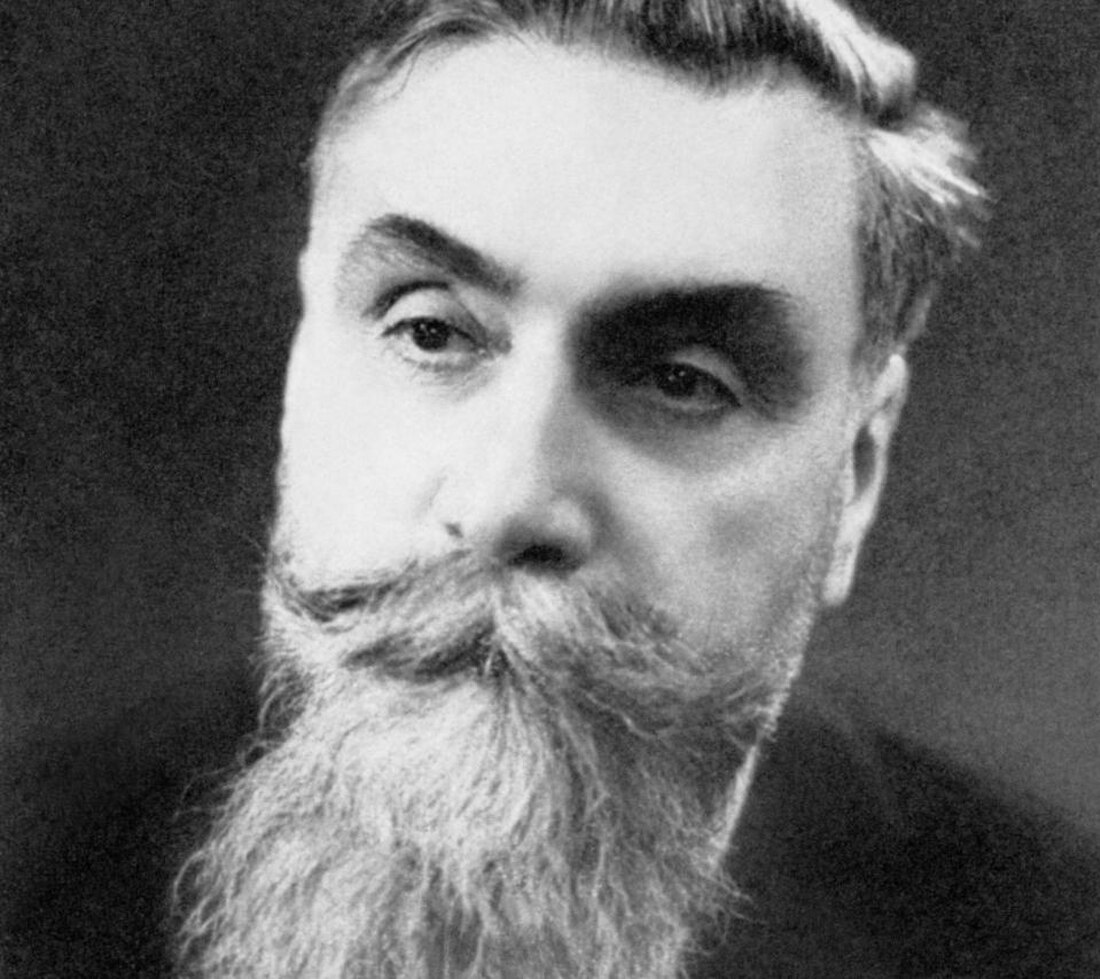

Abel Rey

philosophe et historien des sciences français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Abel Rey ( à Chalon-sur-Saône - décédé à Paris le ) est un philosophe français et historien de la science. À la fois agrégé de philosophie et licencié de sciences, il est à l'origine de l'Institut Français d'Histoire des Sciences et des Techniques, et l'un des cofondateurs de l'Académie internationale d'histoire des sciences (1928). Il a secondé Henri Berr à la tête du Centre international de synthèse et a largement contribué à maintenir le rythme de publication de cette institution dans l'Entre-deux-guerres.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Jeunesse et études

Abel Rey effectue ses études secondaires au lycée Thiers, puis au lycée Louis-le-Grand[1],[2]. Il étudie ensuite à la Sorbonne, à la fois la philosophie sous la direction d’Émile Boutroux, et les mathématiques sous la direction d'Émile Picard et Paul Tannery.

Il obtient la licence ès sciences[3], et réussit l'agrégation de philosophie[4] en 1896.

Il enseigne ensuite dans plusieurs lycées de province tout en préparant sa thèse de doctorat (« La Théorie de la physique chez les physiciens contemporains ») sous la direction d’Émile Boutroux. Étudiant, Rey s'est trouvé, comme ses amis Marcel Mauss et François Simiand, disciple de Lévy-Brühl puis partisan du socialiste Hubert Lagardelle[5].

Parcours professionnel

Abel Rey est mobilisé d'août 1914 à mars 1919, durant la Première Guerre mondiale.

Nommé Maître de conférences à la faculté de Dijon, il y crée un laboratoire de psychologie expérimentale[3]. Au début des années 1920, Abel Rey succède à Gaston Milhaud comme professeur d'histoire de la science à la Sorbonne. Par son action dans la politique de recherche du pays, il est à l'origine de l'Institut d'histoire des sciences et des techniques, destiné à promouvoir la coopération entre les sciences et la philosophie. De novembre 1930 à janvier 1940, il est professeur titulaire à titre personnel d'histoire et philosophie des sciences, et contribue à de nombreuses revues académiques (Actualités scientifiques, Revue philosophique, Revue de métaphysique et de morale, etc)[6].

Il a encadré les travaux de thèse de Gaston Bachelard, qui lui succède à la Sorbonne en 1940.

Il est nommé Chevalier de la légion d'honneur en 1931.

Il décède en 1940, toujours en fonctions.

Remove ads

Sa pensée

Résumé

Contexte

Abel Rey a lui-même défini[7] sa pensée comme une forme de positivisme absolu. Selon lui, la philosophie ne peut pas apporter de connaissances à la science : aussi devrait-elle se borner à décrire et expliciter les résultats et les méthodes de la science.

Abel Rey se considérait plus comme un scientifique qu'un philosophe au sens positiviste ; mais selon lui, philosophie et science ne diffèrent pas essentiellement : ce sont simplement deux points de vue différents sur la connaissance. Dans ce sens, Rey se sert de l'histoire des sciences pour construire cette philosophie alternative. Jusqu'à Abel Rey, l'histoire des sciences n'était pas séparée de l’histoire générale ; mais philosophie et histoire des sciences sont pour lui une même chose. A. Rey s'oppose également, dans la continuité d'Auguste Comte, aux formes abstraites d'épistémologie détachées de l'évolution historique de la pensée ; en particulier, il combat l'idée d'une « logique des sciences » figée, telle que pouvaient la concevoir des penseurs comme John Stuart Mill, Alexander Bain ou Charles Renouvier[8]. Autre parenté avec la pensée d'Auguste Comte : Rey a assigné à la science une fonction éthique, quasi-religieuse.

Abel Rey s'est principalement consacré aux origines de la science, depuis l'Orient Ancien et l’Égypte (La science dans l’Antiquité, 1930-1933) jusqu'à la période hellénistique. Il observe que science et religion plongent toutes deux leurs racines dans la pensée mythologique et qu'elles conservent, en ce sens, un ressort commun[5]. Comme Henri Bergson (L'Évolution créatrice), Rey voit l'origine de la pensée rationnelle dans le progrès des techniques. La technique n'était pas d'abord distincte des pratiques magiques : elle ne s'en est affranchie qu'à une date ultérieure.

Pour Rey, le discours est un outillage mental propre à l'Homme[3]. Inspiré par des auteurs comme Bergson et Ernst Mach, Rey a tâché d'ériger une théorie biologique, évolutive, de la science et de la discursivité. Les idées sont des moyens employés par l'Homme dans sa lutte avec la Nature. Rey tenait en ce sens pour une forme de psychologisme: l'étude du discours relève de la psychologie et de la sociologie, non de la logique.

Rey aurait influencé Philipp Frank et les fondateurs du Cercle de Vienne[9].

Remove ads

Ouvrages et articles

- L'énergétique et le mécanisme au point de vue des conditions de la connaissance, Paris, F. Alcan, (réimpr. 1923).

- Leçons élémentaires de psychologie et de philosophie, E.Cornély, 1903

- La théorie de la physique chez les physiciens contemporains, éd. Félix Alcan, Paris, 1907

- La philosophie moderne, éd. Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1908

- Psychologie, suivie de notions sommaires d'esthétique, F.Rieder, 1916

- Logique et morale, suivies de notions sommaires de philosophie générale, F.Rieder, 1916.

- "L'Invention", Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, T. 88 (JUILLET A DÉCEMBRE 1919), pp. 345-385.

- Eléments de philosophie scientifique et morale, 1925

- Le retour éternel et la philosophie de la physique, éd. Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1927

- Coup d'œil sur la médecine égyptienne, 1928

- La science dans l'antiquité, dans L'évolution de l'humanité tomes 1-5

- La Science orientale avant les Grecs (1930)

- La jeunesse de la science grecque (1933)

- La maturité de la pensée scientifique en Grèce (1939)

- L'apogée de la science technique grecque : les sciences de la nature ; les mathématiques d'Hippocrate à Platon (1939)

- L'apogée de la science technique grecque : l'essor des mathématiques (posthume, 1946)

- Les mathématiques en Grèce, au milieu du Ve siècle, 1935

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads