Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Antoine-François Momoro

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Antoine-François Momoro, né à Besançon, paroisse Saint-Pierre, le et baptisé le même jour et mort guillotiné à Paris le , est un imprimeur, libraire et homme politique et révolutionnaire français.

Figure importante du Club des cordeliers et de l'hébertisme, on lui attribue la paternité de la devise de la République française, « Liberté, Égalité, Fraternité »[1].

Remove ads

Origines et formation

Né à Besançon au sein de la paroisse Saint-Pierre, Antoine-François Momoro est issu d’une famille d'artisans. Son père est cordonnier, tandis que sa mère, domestique à la mort de son époux[2], appartient à une lignée établie de longue date dans la région. Ses parrains, le commerçant Antoine François Marin et la domestique Marie-Françoise Biétrix, témoignent du milieu modeste mais laborieux dans lequel il a grandi. Plusieurs notices biographiques mentionnent une origine espagnole[3] de la famille Momoro, héritée de la période où la Franche-Comté était sous domination espagnole, jusqu’à son rattachement à la France en 1678 par le traité de Nimègue. Cette filiation semble toutefois relever davantage d’une tradition que d’une certitude généalogique. Une hypothèse rapportée par Rétif de la Bretonne suggère que Momoro serait le descendant d’un commissionnaire originaire du village de Montmoro[4]. Il pourrait en réalité s’agir de Montmorot, localité située dans le Jura et selon Georges Lenôtre, son père aurait même renoncé à son nom patronymique pour adopter celui de son village, dans le but d’« effacer le souvenir de quelques épisodes fâcheux » de son passé[5]. Malgré la condition modeste de ses parents, Antoine-François Momoro reçoit une instruction soignée dans sa ville natale qui lui permet d’acquérir une solide culture générale ainsi qu’une bonne maîtrise de l’écrit. Contraint « dès l'enfance de gagner son pain »[6] il aurait entamé très tôt un apprentissage dans le domaine de l’imprimerie, probablement dans sa ville natale[7].

Remove ads

« Premier imprimeur de la Liberté »

Résumé

Contexte

Installé à Paris en 1780, Antoine-François Momoro poursuit sa formation chez le libraire et imprimeur Louis Cellot. Son jeune frère Antoine-Alexis, garçon d'imprimerie puis compagnon libraire à Abbeville[8], le rejoint à la capitale. Il épouse en , Marie-Joséphine Fournier, fille de l’imprimeur et typographe Jean-François Fournier, représentant d'une prestigieuse famille du monde du livre. En , il est reçu comme maître dans la Communauté des libraires et imprimeurs de Paris[9], succédant à son beau-père dans l’exercice de la profession[10]. Il acquiert rapidement une solide réputation pour sa maîtrise technique du métier de typographe. Avant , il exerce comme libraire indépendant, dans un secteur alors encore dominé par les grandes maisons d’édition parisiennes. Son activité éditoriale bien que modeste, se distingue par une certaine régularité[11]. Parallèlement à son travail d’imprimeur, il s’adonne à l’écriture, publiant des ouvrages de fiction et réflexion politique. Il est notamment l’auteur d’un récit de voyage imaginaire à caractère utopique, Histoire intéressante d’un nouveau voyage à la Lune et de la descente à Paris d’une jolie Dame de cette Terre étrangère, publié en [12] et d'un Manuel des impositions typographiques.

La Révolution française et la proclamation de la liberté de la presse en bouleversent profondément le paysage éditorial parisien. Profitant de l’effervescence politique et de l’explosion des publications, Momoro transforme son activité en un outil de diffusion des idées révolutionnaires, posant ainsi les bases de son engagement politique. Dès les premiers mois de la Révolution, Momoro se dote de quatre presses, ouvre une imprimerie au no 171 de la rue de la Harpe et se lance dans la politique, mettant ses compétences au service des idées nouvelles[13]. Sa première publication dans le cadre journalistique est le Bulletin de l’Assemblée nationale, gazette quotidienne consacré aux débats des États généraux puis de l’Assemblée, qu’il rédige en partie entre juillet 1789 et février 1790[14], avant sa fusion avec le Moniteur universel de Panckoucke. Il demeure pourtant circonspect dans ses premiers engagements comme en témoigne, en juin 1789, son refus de publier La France Libre de Camille Desmoulins[15],[16]. Entre mars et avril 1791, il publie également L’Observateur du Club des Cordeliers et de la section du Théâtre-Français, périodique officieux rendant compte des séances du club et qui témoigne tant de son enthousiasme pour les idées nouvelles que de son implication dans la politique sectionnaire. Enfin, en , il publie un Traité élémentaire de l’imprimerie, ou Le Manuel de l’imprimeur, manuel technique dont la rédaction est initiée très tôt dans sa carrière et appelé à devenir une référence dans le domaine de l’imprimerie.

À l’automne , l’atelier et le domicile de Momoro sont perquisitionnés par les autorités municipales, à la recherche du libelle anti-fayettiste Le Furet parisien. En réponse, il publie un texte polémique, Sur la servitude de la presse, problème à résoudre, où il conteste le droit de la municipalité à fouiller les imprimeries[17]. Admirateur fervent de Marat, Momoro est un membre actif du district des Cordeliers et proche du Cercle social[18]. En 1790, il se fait remarquer par son opposition déterminée à l’administration municipale, en particulier au maire Bailly. Il joue un rôle central dans la section du Théâtre-Français, où il exerce successivement les fonctions d’imprimeur, de secrétaire, de délégué, puis de président. Cette section, particulièrement active dans les premières années de la Révolution, devient l’un de ses principaux lieux d’engagement politique. En 1791, il devient un adversaire déclaré de la monarchie constitutionnelle et de la religion catholique. Son engagement révolutionnaire lui vaut la concession exclusive des travaux de typographie et d’imprimerie de la Commune de Paris.

Remove ads

Un membre influent du Club des Cordeliers

Résumé

Contexte

Il rejoint le Club des Cordeliers et s’y impose rapidement comme l'un des orateurs les plus écoutés. En février 1791, il est l'un des signataires d'une pétition de soutien à Marat, en février il est élu secrétaire de la société et assure la rédaction ainsi que la diffusion de ses arrêtés et affiches dans le courant de l'année. Après la fuite à Varennes, il y défend la nécessaire déchéance du roi. De juin à août 1791, il publie également un journal officieux du club avec le soutien d'un autre membre, Raimond Senties[19]. Grâce à sa propre imprimerie installée au 171 rue de la Harpe, Momoro joue un rôle central dans la propagande cordelière. Il imprime les procès-verbaux des séances, des prospectus, ainsi que de nombreuses affiches pour plusieurs sections parisiennes. Il organise en outre un réseau de diffusion en province, expédiant les publications des Cordeliers pour qu’elles soient lues publiquement dans les clubs révolutionnaires locaux et les assemblées populaires[20]. Il continue également ses visites aux Jacobins où il a été introduit par Antoine-François Sergent ainsi qu'au Cerlce social. On retrouve Momoro parmi les meneurs de la pétition antimonarchique[21] qui donne lieu à la fusillade du Champ-de-Mars, événement qui achève de consommer la scission entre modérés et républicains. À la suite de cette affaire qui lui vaut d’être incarcéré jusqu’en , Momoro reprend son activité d’imprimeur sous le titre autoproclamé de « premier imprimeur de la Liberté nationale », publiant notamment Le Père Duchesne d’Hébert. Durant l’, il s’oppose aux prises de position antimontagnardes de Jacques Roux, dont les attaques répétées contre la Convention nationale inquiètent une partie des Cordeliers. Lorsque Marat est assassiné en , Momoro aspire à lui succéder comme champion de la cause du peuple. Il obtient du Club des Cordeliers l’autorisation de relancer L’Ami du peuple, se plaçant ainsi dans la continuité directe du journal. Il engage également des négociations avec sa veuve pour éditer une version complète des Œuvres du journaliste, et sollicite en 1794, le soutien financier de la Commission de l’instruction publique dans le cadre des subventions accordées aux éditeurs patriotes. Il devait être nommé à la présidence de la société en novembre et décembre 1793 puis en février et mars 1794. À la veille de la crise de Germinal an II surgissent de fortes tensions : d’une part entre les Cordeliers et le Club de l’Évêché, et d’autre part avec le Comité de salut public. Du au , Momoro intensifie ses attaques contre les modérés, dénonçant « ces messieurs qui nous traitent d’exagérés parce que nous sommes patriotes » et « tous ces hommes usés en république, ces jambes cassées en révolution[22] ».

Le (14 ventôse an II), alors président du club, il fait voiler la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 « jusqu’à ce que le peuple ait recouvré ses droits sacrés par l’anéantissement de la faction[23] », marquant son adhésion à la ligne insurrectionnelle.

Remove ads

Un révolutionnaire radical

Résumé

Contexte

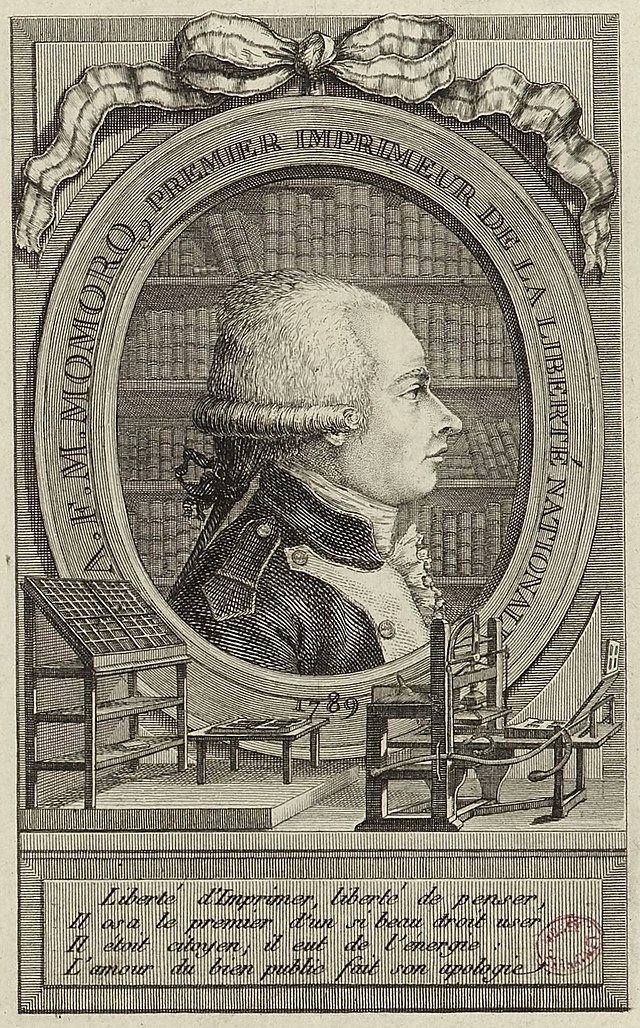

Eau-forte, 1793, Paris, BnF, département des estampes.

Au-delà de son rôle central au sein du Club des Cordeliers, reconnu comme l’un des dirigeants les plus compétents et les plus sincèrement engagés du courant hébertiste[24], Momoro occupa une place non négligeable dans la Révolution parisienne. Membre de la section du Théâtre-Français, il cosigne en , aux côtés de Danton et Chaumette, une déclaration adoptée par la section supprimant la distinction entre citoyens passifs et actifs dans la section[25]. Il participe ensuite activement à l’insurrection du 10 août 1792, qui entraîne la chute de la monarchie. Progressivement, il se rapproche de la tendance exagérée en opposition aux positions plus modérées des Indulgents. Après la chute de Louis XVI en , Momoro est élu administrateur du département de Paris par la section de Marseille. Il rejoint le Directoire du département de Paris peu après et participe aux travaux des bureaux des dépêches, des travaux publics et du séquestre des biens des émigrés, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur Roland[26]. C’est dans ce cadre qu’il contribue avec Jean-Nicolas Pache à faire adopter la devise Liberté, Égalité, Fraternité, destinée à être apposée sur les façades des édifices publics.

Début septembre 1792, Momoro est envoyé en mission en Normandie, accompagné de Dufour, membre du Conseil exécutif provisoire, afin d’accélérer la levée des volontaires dans les départements du Calvados et de l’Eure. Il y diffuse une version remaniée de la Déclaration des droits de l’homme, affirmant notamment que seule la « propriété industrielle » mérite d’être garantie par la loi. À Lisieux, il invoque le droit éminent de propriété foncière au profit de la nation pour justifier la réquisition des récoltes, autrement dit la nationalisation du ravitaillement en grain[27]. Cette position radicale sur la question des subsistances provoque de vives réactions : une pétition le qualifie de « séditieux » et « d’incendiaire »[28], et certains de ses soutiens à Paris prennent leurs distances. Accusé à tort d’avoir été arrêté, il publie une réclamation dans la presse pour réfuter cette calomnie, précisant qu’il est rentré à Paris dès le 26 septembre[29]. Cet épisode marque le début de l’hostilité persistante qu’il rencontrera pour ses positions sur le maximum, culminant lors de ses interventions de l’an I sur la régulation du prix du grain. Peu après, il est élu président de la section du Théâtre-Français. Momoro défend une conception restreinte du droit de propriété, limitée à la « propriété industrielle »[30]. Cette position, exposée dès puis reprise devant le Comité d’agriculture en , lui vaut une forte hostilité, notamment des milieux propriétaires.

Bien qu’il n’ait jamais revendiqué ouvertement l’athéisme, Momoro fut l’un des principaux promoteurs du mouvement de déchristianisation radicale[31], mené par les milieux exagérés à l’automne 1793. Son hostilité au sacerdoce s'exprime dès 1791, lorsqu’il s’oppose à l’abbé Sièyes sur la liberté de culte des prêtres réfractaires, qu’il accuse de dissimuler sous ce droit un prétexte pour entretenir les « flambeaux du fanatisme » et conserver leur influence sur l’opinion publique. Son anticléricalisme se manifeste également dans son rapport sur la rébellion vendéenne de 1793, où il impute la responsabilité de la révolte à « ces prêtres , l'horreur de l'humanité », « scélérats absuant de la crédulité des habitants du pays[32] » qu’il place, aux côtés de la noblesse, parmi les « chefs de la rébellion »[33]. Imprimeur et propagandiste influent, il met sa presse au service de la campagne antireligieuse. Sa collaboration étroite avec Jacques Hébert, anticlérical convaincu mais sans être athée, laisse penser que Momoro était davantage un déiste radical qu’un véritable athée. Cette tendance se reflète dans sa participation à l'organisation de la première fête de la liberté et de la raison, où son épouse, Sophie Momoro, incarne la déesse de la Raison le 20 brumaire de l’an II[34]. Cette cérémonie spectaculaire, placée sous les auspices de la Commune, s’achève sur un décret ordonnant la fermeture de toutes les églises de la capitale.

En mai 1793, il est envoyé en Vendée, où il seconde Charles Philippe Ronsin dans une mission pour assurer la fourniture aux armées. Il est notamment présent à Saumur, siège de l’état-major, au moment de la montée en puissance de l’insurrection vendéenne. À son retour à Paris, il rédige un long Rapport sur la politique de la Vendée fait au Comité de salut public, dans lequel il analyse les causes de l’échec des opérations menées par Ronsin et prend la défense du général Jean Antoine Rossignol, accusé d’incompétence. Ce rapport contribue à la réhabilitation temporaire de Rossignol et à renforcer l’influence des exagérés dans la politique militaire républicaine.

Remove ads

Chute

Résumé

Contexte

Après avoir activement contribué à la chute des Girondins dans la lutte qui oppose la Commune à la Convention nationale, Momoro s'engage dans une opposition croissante à l'égard de Danton, Robespierre[35] et du Comité de salut public, qu’il accuse de modérantisme. En mars 1794, il appelle avec les Cordeliers à l'insurrection. Le Comité de salut public, soutenu par un rapport de Saint-Just dénonçant un « complot de l’étranger » supposément ourdi par les Indulgents et Exagérés, fait arrêter les principaux chefs hébertistes le . Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire le , Momoro s'exclame lors de l'audience : « On m’accuse, moi qui ai tout donné pour la Révolution[36] ! » Il est guillotiné le jour même, 4 germinal de l’an II, à 6 h du soir, aux côtés des autres hébertistes: Ronsin, Vincent, Proly et De Kock. Sa dernière lettre adressée à son épouse, témoigne de sa fidélité aux principes républicains :

« Républicaine, conserve ton caractère, ton courage, tu connais la pureté de mon patriotisme, je conserverai jusqu'à la mort le même caractère. Élève mon fils dans les principes républicains (…) Salut aux citoyennes Marat, aux républicains. Je vous laisse ma mémoire et mes vertus, Marat m'a appris à souffrir[37]. »

Au lendemain de son exécution, la presse thermidorienne et anti-hébertiste s’emploie à noircir la mémoire de Momoro, le dépeignant comme une figure grotesque et monstrueuse de la Révolution. Il est ainsi qualifié de « bouc racorni[38] » ou encore comparé à la légendaire « Bête du Gévaudan[39] ». Cette rhétorique vise à discréditer l’ensemble des anciens partisans de Hébert, assimilés à une faction démagogique et sanguinaire. Son fils Jean-Antoine, administrateur et dramaturge, choisit pour ces raisons de ne porter que le patronyme de sa mère[40]. L’historiographie du XIXe siècle, influencée par une lecture jacobine ou libérale de la Révolution, a souvent repris sans nuance cette image caricaturale, relayant l’idée d’un Momoro fanatique et doctrinaire. Toutefois, des travaux plus récents, tels que ceux de Albert Mathiez ou de Michel Vovelle, ont nuancé cette représentation, restituant la complexité d’un militant républicain engagé, à la croisée des combats sociaux, politiques et anticléricaux de son temps. La caricature posthume de Momoro reflète ainsi autant les luttes internes à la Révolution que la volonté, après sa mort, de réécrire l’histoire au profit des vainqueurs de mars 1794.

Remove ads

Ouvrages de Momoro

- Entretiens d'un patriote et d'un député sur les bases du bonheur public, 1789.

- Le Coup de Massue, premier coup, 1789.

- La marmite renversée ou Le froc aux orties, 1789.

- Plan de Banque Nationale immobilière dédié à la Nation, 1790.

- Réflexions d'un citoyen sur la liberté des cultes religieux, pour servir de réponse à l'opinion de M. l'abbé Sieyès, 1791.

- Traité élémentaire de l'imprimerie, ou le manuel de l'imprimeur; avec 36 planches en taille-douce. Paris, Chez veuve Tilliard & fils, 1796.

Remove ads

Notes et références

Bibliographie

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads