Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

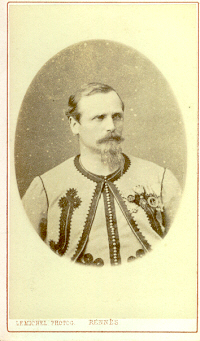

Athanase de Charette de La Contrie

militaire français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Athanase Charles Marie de Charette, 2e baron de La Contrie ( à Nantes - à Saint-Père-Marc-en-Poulet), est un officier général français du XIXe siècle qui s'est distingué dans la défense des États du Pape puis pendant la guerre franco-allemande de 1870.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Légitimiste

Fils du baron Charles Athanase Marie de Charette de La Contrie et de Louise de Bourbon, comtesse de Vierzon (fille naturelle du duc de Berry et d'Amy Brown), Athanase de Charette naquit à Nantes, rue du Château, près du château des ducs de Bretagne, pendant l'insurrection légitimiste de 1832 alors que la duchesse de Berry s'y cachait et que son père, l'un des chefs Vendéens était recherché par la police[1]. Sa naissance réelle (le ) fut d'abord dissimulée et à quatorze jours il fut clandestinement déplacé de Nantes à la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne, d'où sa naissance « officielle » ( à Sainte-Reine)[1].

En 1846, sa famille n'étant pas prête, en raison de ses antécédents légitimistes, à servir la France de Louis-Philippe Ier, le jeune Charette, entra à l'Académie militaire de Turin ; il dut en partir en 1848 pour éviter de servir le Piémont, la « politique révolutionnaire de ce royaume lui étant évidente[1] ».

En 1852 le duc de Modène, beau-frère du « comte de Chambord », nomma Charette sous-lieutenant dans un régiment autrichien stationné dans le duché. Officier d'ordonnance du duc (1856), il démissionna, les Français étant à la veille d'une campagne contre l'Autriche (1859).

Au service du pape

En , alors que deux de ses frères, avides comme lui de combattre les révolutionnaires italiens avaient offert leurs services au roi de Naples, il se rendit à Rome où il se plaça au service du pape Pie IX et s'engagea dans l'armée pontificale réorganisée par Lamoricière.

Charette fut nommé capitaine de la 1re compagnie des Volontaires franco-belges, connus après 1861 sous le nom de Zouaves pontificaux et fut blessé au combat de Castelfidardo () où l'armée pontificale est mise en déroute par l'armée sarde venue mettre fin à l'indépendance du royaume des Deux-Siciles après l'expédition des Mille.

Lieutenant-colonel en 1867, il prit le commandement en second de l'unité qu'il conduisit à la bataille de Mentana () dont l'objectif était d'empêcher la conquête de Rome par Giuseppe Garibaldi.

Général de la Défense nationale

Après l'occupation de Rome par les troupes piémontaises (), Charette embarque pour Marseille avec ses troupes. Il négocia avec Gambetta l'emploi des Zouaves français au service de la France contre l'Allemagne et fut autorisé à les organiser sous le nom de Légion des volontaires de l'Ouest[1], corps remarquablement discipliné qui fut attaché au 17e corps d'armée, et se battit « bravement[2] » avec elle aux batailles de Patay et de Loigny (2 décembre), où il fut grièvement blessé, fait prisonnier, mais s'évada[1].

Il venait d'être nommé général de brigade au titre auxiliaire par le gouvernement de la Défense nationale, le , quand la capitulation de Paris suspendit les opérations militaires. Il se trouvait alors en Bretagne pour y organiser une division de Mobiles.

Bien qu'il eût refusé toute candidature à l'Assemblée nationale, il fut élu[3], le , représentant des Bouches-du-Rhône, le 8e sur 11, mais donna immédiatement sa démission.

Thiers lui proposa d'intégrer l'armée française avec ses Zouaves, mais Charette déclara vouloir rester à la disposition du pape : le , ses Zouaves furent démobilisés de l'armée française[1].

Charette se retira et passa le reste de sa vie à défendre la cause de la religion tout en songeant jusqu'en 1883 à la restauration des Bourbons[1]. Il fut du nombre des légitimistes qui allèrent saluer le « comte de Chambord » à Anvers (), mais le baron ne prit aucune part aux essais de restauration monarchique tentés en 1873 et 1874. Vers 1877, en compagnie d'Abel Durant de La Pastellière, il tenta d'ériger une stèle en mémoire des 61 martyrs de Legé (Loire-Atlantique). Legé surnommé la "Capitale de Charette". En 1889, il contribue à l'érection du « monument au comte de Chambord » à Sainte-Anne-d'Auray[4].

Il fut le président, désigné par le comte de Chambord, du banquet royaliste de Challans en 1882. Des poursuites correctionnelles furent entamées puis abandonnées contre lui et quelques autres participants.

Sa personnalité, comme celle du général de Sonis aux côtés duquel il combat en 1870, marqua durablement les milieux légitimistes français.

Son corps est inhumé à Loigny-la-Bataille, dans la crypte de l'église Saint-Lucain, près des zouaves pontificaux et soldats tombés à la bataille du .

Remove ads

État de service

- 1867 : Lieutenant-colonel (Saint-Siège).

- : Lieutenant-colonel à titre auxiliaire.

- : Général de brigade à titre auxiliaire.

- - : Commandant supérieur de la légion des volontaires de l'Ouest (zouaves pontificaux) :

- - : 17e corps d'armée ;

- - : armée de la Loire ;

- - : 2e armée de la Loire ;

- : licencié.

Remove ads

Décorations

Ascendance et postérité

Résumé

Contexte

Athanase de Charette était le deuxième enfant (son aîné meurt en bas âge) du baron de La Contrie (1796-1848), pair de France et de Louise de Bourbon, comtesse de Vierzon (° - Londres † - Château de La Contrie, Couffé), fille naturelle de Charles Ferdinand d'Artois (1778-1820), duc de Berry et d'Amy Brown (1783-1876).

Ascendance

| 16. René Charette (1686-1730), seigneur de La Contrie | ||||||||||||||||

| 8. Michel Louis Charette (1719-1775), seigneur de la Contrie | ||||||||||||||||

| 17. Marthe Fleuriot (1694-1748), dame de l'Omblepied | ||||||||||||||||

| 4. Louis-Marin Charette (1759-1796), seigneur de la Contrie[6] | ||||||||||||||||

| 18. Jacques Joseph de La Garde de Monjeu (né en 1685) | ||||||||||||||||

| 9. Marie-Anne de La Garde de Monjeu (1733-1783) | ||||||||||||||||

| 19. Jeanne du Faget ( † 1745) | ||||||||||||||||

| 2. | ||||||||||||||||

| 10. Louis Loisel (né en 1727), sieur de La Ricardelais | ||||||||||||||||

| 5. Marie-Jeanne Loisel (1765-1846), dame de La Tourmissinière | ||||||||||||||||

| 22. François Ernoul (1674-1740), sieur de La Tourmissinière | ||||||||||||||||

| 11. Urbaine Françoise Ernoul (1728-1771), dame de La Tourmissinière | ||||||||||||||||

| 23. Marie Le Horeau (1707-1774) | ||||||||||||||||

| 1. Athanase de Charette, baron de La Contrie (1832-1911) | ||||||||||||||||

| 24. | ||||||||||||||||

| 12. | ||||||||||||||||

| 25. | ||||||||||||||||

| 6. | ||||||||||||||||

| 26. | ||||||||||||||||

| 13. Marie Thérèse de Sardaigne (1756-1805), reine de France | ||||||||||||||||

27.  Marie-Antoinette d'Espagne (1729-1785), infante d'Espagne Marie-Antoinette d'Espagne (1729-1785), infante d'Espagne | ||||||||||||||||

| 3. | ||||||||||||||||

| 14. John L. Brown (vers 1747-1824) | ||||||||||||||||

| 7. Amy Brown (1783-1876) | ||||||||||||||||

| 15. Mary Ann Deacon (1747-1806) | ||||||||||||||||

Le , il épouse 1° Marie-Antoinette de Fitzjames ( - La Chapelle-sur-Oudon † - Rome), fille de Jacques Marie Emmanuel (1803-1846), 7e duc de Fitz-James et de Marguerite de Marmier (1807-1888). Veuf, il convola en secondes noces, 2° le avec Antoinette Wayne van Leer Polk ( - Nashville † - La Basse-Motte, Saint-Père-Marc-en-Poulet).

- De ses deux unions, il eut :

- 1° Henriette Marie Caroline Pauline ( ou 1864 - Rome † - Bourlemont), mariée, le 27 septembre 1887 à La Basse-Motte, avec Jean Marie François Gérard d'Hannoncelles (1861-1940) ;

- 1° François Athanase ( ou - Rome † - La Basse-Motte)

- 2° Andrée (1877-1877 ou 1879-1879) ;

- 2° Charles Antoine ( - Paris † - Nice), marié, le 11 novembre 1909 à New-York[7], avec Susanne Henning (divorcés), puis avec Marcelle Jeanjean. Il eut, de sa première union :

- Suzanne, mariée en octobre 1935 avec Charles Marshall puis avec M. van Stockum.

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads