Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Concession française de Shanghai

ancienne concession étrangère à Shanghai de 1849 à 1943(1946) De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

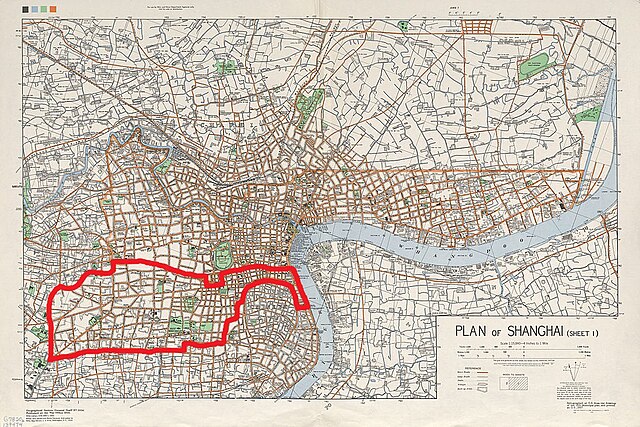

La concession française de Shanghaï est un territoire chinois qui fut sous administration française de 1849 à 1943 dans la ville de Shanghai (法租界 fàzūjiè en chinois, Changhaï dans la graphie française employée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale). Le territoire recouvre les quartiers actuels de Xuhui (anciennement Zi-Ka-Wei) et Luwan au nord-ouest de la rivière Huangpu. Ce lieu résidentiel préservé est un point d'attraction des touristes de la ville.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Le traité de Huangpu, signé le entre la France de Louis-Philippe et la Chine de Daoguang, amorce l'ouverture du marché chinois au commerce international, jusqu'alors limité au seul port de Canton. L'une des cinq villes concernées est Shanghai[1].

En janvier 1847, Charles de Montigny, l'un des participants aux négociations du traité, est nommé consul de France. Arrivé en janvier 1848, il présente ses lettres de créance au Daotai (chef de circonscription, dao) Lin Kouei. La ville ne compte alors qu'une petite communauté d'une trentaine de Français, presque tous des missionnaires jésuites, qui venent d'ouvrir leur collège Saint-Ignace en 1847, et quelques commerçants. Un négociant en vins venu de Canton demande l'aide de Montigny pour développer son activité. Le consul, suivant la ligne établie en 1842 par son homologue anglais Georges Balfour, parvient à signer, le , un accord qui fixe l'emplacement du territoire de résidence des Français, malgré le manque d'enthousiasme de l'ambassadeur Forth-Rouen. La concession, constituée de marécages inhabités, est située au nord de la ville chinoise. Elle est limitée, à l'est, par le Huang Pu, à l'ouest, par Defense Creek, au sud, par le rempart de la vieille-ville et, au nord, par la concession britannique dont elle est séparée par le canal Yang King Pang[2]. Ses dimensions (66 hectares) sont nettement plus modestes que celles de sa consœur britannique (199 hectares)[3].

Montigny œuvre au développement économique de la concession, n'hésitant pas à solliciter les religieux français de toute la Chine pour lui fournir des produits à exporter vers la France. Cependant, en 1853, l'invasion de la ville par les Xiaodao hui, mouvement rebelle chinois, met à mal les concessions française, britannique et américaine, qui construisent alors une muraille de protection. Un second assaut de l'armée Taiping a lieu le [réf. souhaitée]. Après plusieurs mois de lutte, les rebelles sont repoussés avec difficulté par une milice d'une centaine, puis d'un millier d'hommes, emmenée par un aventurier américain, Frederick Townsend Ward, assisté d'un Français : Albert-Édouard Le Brethon de Caligny. Ces années de trouble incitent la concession à s'organiser et à mettre en place leur propre force publique. En outre, alors que plus de 20 000 réfugiés des campagnes chinoises, fuyant les violences des Taipings, se précipitent vers les concessions étrangères, la concession française est agrandie de 59 hectares en 1861 et un pont la reliant à la concession britannique est construit.

L’église Saint-Joseph est édifiée la même année, alors qu'est créé un Conseil municipal, composé de cinq propriétaires français et présidé par le consul lui-même. Cent personnes constituent alors la communauté française. Dès 1856, le consul Benoît Edan avait mis en place une petite police qui deviendra la « Garde municipale », d'environ vingt-cinq hommes. Avec le Conseil municipal, la garde s'organise, elle atteindra d'ailleurs 3 000 hommes à l'aube de la Première Guerre mondiale. Le conseil nomme aussi un collecteur d'impôts ainsi qu'un inspecteur des routes.

Mais le nouveau consul, le vicomte Antoine Brenier de Montmorand, entre rapidement en conflit avec le Conseil municipal. S'ensuit une longue période de désorganisation, accentuée par le départ des réfugiés chinois après la guerre, le déclin des affaires commerciales et de sombres affaires d'opium. De graves incidents entre Chinois et Français en 1874 raniment de vives tensions au sein de la concession.

Selon le recensement de 1890, le nombre d’habitants de la concession s'éleve à 35 166 personnes dont seulement 444 étrangers. Parmi ces derniers, il n'y a que 149 Français, le plus fort contingent étant composé des 41 officiers de police consulaire, suivi des membres des divers ordres religieux, puis des fonctionnaires du consulat et du Conseil municipal. Dans leur propre concession, les Français sont donc très largement minoritaires parmi les étrangers (Britanniques, Américains, Allemands, Belges, etc.), phénomène qui s’amplifira jusqu’à la fin de la concession française[4]. Au tournant du siècle, il ne reste qu'un seul établissement commercial français qui est l’agence des Messageries maritimes, la seule grande maison d’affaires française de Shanghai, le Comptoir national d’escompte de Paris, ayant préféré s’installer dans ce qu’on appelle le settlement anglais. Cent quatorze Français élisent également domicile dans la concession voisine[5]. Les Français de passage à Shanghai se désolent de cette désaffection de leurs compatriotes pour leur propre concession. Pour le géographe Onésime Reclus, « la concession anglaise, dont les habitants gèrent librement leurs intérêts, est la colonie modèle; c’est là que sont établis la plupart des résidents Français qui fuient le voisinage des bruyants quartiers de la ville chinoise, ou qui veulent échapper au pouvoir discrétionnaire de leur Consul armé de pouvoirs presque dictatoriaux ». On cherche la cause de « notre infériorité » dans « les pouvoirs quasi dictatoriaux confiés par notre législation aux Consuls généraux » qui font fuir les Français « vers la partie anglaise, plus libre »[6]. Le laissez-faire à l’anglo-saxonne de la concession internationale et son dynamisme économique spectaculaire attirent tant les particuliers que les entreprises commerciales.

En mai 1899, l'extension signée par le consul de France n'est que de 68 hectares, alors que, au même moment, la concession internationale (fusion des concessions britannique et américaine) s'agrandit de 760 hectares. Le refus d'alliance entre les deux concessions a raison de la France qui s'en trouve défavorisée. Parallèlement, le mouvement de révolte des Boxers s'étend et multiplie les exactions contre les chrétiens des provinces septentrionales de Chine. En 1900, les missions étrangères sont prises pour cible et leurs légations attaquées à Pékin. Après la libération de Pékin par l'Alliance des huit nations, le contingent de 8 000 hommes stationné à Shanghai quitte la ville.

Fondée en 1903, l'université jésuite Aurore (avenue Dubail) devient la plus grande université catholique de Chine sous la République.

Jusqu'en 1940, la concession française connait un développement spectaculaire, les ruisseaux sont comblés et de grandes avenues sont tracées. On plante des platanes en 1902 avenue Joffre, qui donnent aujourd'hui le caractère de la vieille ville. Ils sont depuis appelés par les Chinois « arbres français ». La concession s'étend au centre, au sud et à l'ouest de la partie urbaine de la ville. Une bande de territoire va en plus à l'est par la rue du consulat[7], jusqu'au quai de France au sud du Bund. Le tramway fait son apparition en 1906, de même que l'automobile, dont le nombre dépassa 4 000 en 1931[8]. Une dernière extension est réalisée en 1914. Même les troubles de la Première Guerre mondiale n'affectent qu'à peine la concession.

Le est une aussi une date importante pour l'avenir politique de Chine puisque c'est aussi au sein de la concession française, dans une maison de briques grises sise rue Huangpi, que se tient le congrès fondateur du Parti communiste chinois[9].

Sun Yat-Sen occupe une maison rue Molière dans la concession, où il se retire parfois de la tumulte révolutionnaire de son époque pour réfléchir et méditer sur ses idées[10].

En 1930, la concession française de Shanghai est à son apogée. C'est aussi à l'époque un quartier résidentiel prisé, où les étrangers aiment demeurer, surtout dans la partie nouvelle de la concession, où ils peuvent construire des maisons plus spacieuses. Les Américains y installent leur American College, rue Pétain[11]. Après la révolution de 1917, un afflux de Russes blancs fait croître leur population dans la concession de 41 (en 1915) à 7 000, et à 8 260, après l'occupation japonaise de la Mandchourie en 1934. En 1934, la concession française compte 498 193 habitants, dont 18 899 étrangers, parmi lesquels 8 200 Russes-Blancs et seulement 1 430 Français[12].

Dans les années 1930 et 1940, le seigneur du crime Du Yuesheng posséde une propriété de trois étages construite en 1936 dans la concession, au n°27 de la route Victor-Emmanuel III (devenue Shaoxing). Il y loge sa troisième concubine, Yao Yulan, une actrice d’opéra. C'est depuis devenu un restaurant[13].

Lors de la bataille de Shanghai, l'aviation chinoise bombarde lourdement à deux reprises la concession par erreur et cela fait plusieurs centaines de morts. À elle seule, l'attaque du 14 août 1937 fit 445 morts et 828 blessés[14].

Après la prise de Shanghai par les Japonais, leurs troupes traversent sans opposition la Concession Internationale, mais elles sont arrêtées à l’entrée de la concession française. Le vice-amiral Jules Le Bigot, commandant les Forces navales en Extrême-Orient, s’est assis sur un pliant au milieu de la rue, bloquant les véhicules et obligeant les Japonais à négocier. Finalement, seul un convoi de ravitaillement désarmé est autorisé à passer. Le 4 décembre 1937, des convois non-armés japonais sont autorisés à traverser la concession française[15].

Pendant la guerre, la concession se divise sur la marche à suivre. Vichy envoie un consul collaborateur, Roland de Margerie. Le négociant Rodérick Egal rassemble lui des volontaires pour combattre l'Axe. Dès 1941, l'occupation de Shanghai par les troupes de l'empire du Japon force des dizaines de milliers de Chinois à se réfugier dans les concessions. Roland de Margerie fait arrêter Rodérick Egal, qui est prisonnier quelque temps à Saïgon. Il revient à Shangaï fin 1941 et rejoint Hong-Kong à la tête de volontaires pour y combattre les Japonais. L'accord sino-britannique de février 1943 instaure la restitution de la concession internationale à la Chine, tandis que le , le consul général Roland de Margerie remet les clefs de la concession française au maire de Shanghai[16],[17][source insuffisante]. Un accord franco-chinois met officiellement fin à la concession française de Shanghai le . En 1949, après la victoire du parti communiste chinois lors de la guerre civile, les étrangers sont progressivement expulsés de la ville.

Des chefs d'État étrangers en visite officielle logent dans le quartier, comme l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié en 1971 ou le président américain Richard Nixon en 1972. Cependant, seuls les dirigeants des pays communistes paradent à bord d'une décapotable ; les autres circulent dans des voitures munies de rideaux aux vitres[13].

En 2020, la concession française est l’un des quartiers les plus prisés de Shanghai, offrant le calme de ses petites rues et de ses arbres. La plupart des bâtiments du temps de la concession française ont été patrimonialisés ; ils sont protégés comme monuments historiques et ont été restaurés. On y trouve de nombreux commerces, cafés, maisons coloniales et quelques musées[réf. nécessaire].

Remove ads

Toponymie

Les voies de la concession portaient des noms français, qui ont été rebaptisés depuis : ainsi les rues Julu (ancienne rue Ratard), Cumin (ancienne route Courbet), Huashan (ancienne avenue Haig), Hengshan (ancienne avenue Pétain), Huaihai (ancienne avenue Joffre), Central Fuxing (ancienne route Lafayette) ou encore Shaoxing (ancienne route Victor-Emmanuel III)[13].

Littérature

Résumé

Contexte

Dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine de Jules Verne, paru en 1879, le héros Kin-Fo, qui doit échapper à Wang, voulant l'assassiner, parcourt la Chine et relate, dans le Chapitre III (intitulé « où le lecteur pourra, sans fatigue, jeter un coup d'œil sur la ville de Shang-Haï »), l'histoire de la ville :

« [...] Après le Traité de Nankin, [...] le gouvernement [chinois] a [...] concédé, moyennant une rente annuelle, trois portions de territoire aux Français, aux Anglais et aux Américains [...]. De la concession française, il y a peu à dire. C'est la moins importante. Elle confine presque à l'enceinte nord de la ville, et s'étend jusqu'au ruisseau de Yang-King-Pang, qui la sépare du territoire anglais. Là s'élèvent les églises des Lazaristes et des Jésuites, qui possèdent aussi, à quatre milles de Changhaï, le collège de Tsikavé[18], où ils forment des bacheliers chinois. Mais cette petite colonie française n'égale pas ses voisines, à beaucoup près. Des dix maisons de commerce, fondées en 1861, il n'en reste plus que trois, et le Comptoir d'escompte a même préféré s'établir sur la concession anglaise. »

Articles connexes

Bibliographie

- Histoire de la concession française de Chang-haï, Albert-Auguste Fauvel, L. de Soye & fils imprimeurs, Paris, 1899.

- Histoire de la concession française de Changhai, Charles Maybon et Jean Fredet, Paris, Plon, 1929.

- Le Port de Changhaï, Ug Yee Sau, Boisseau imprimeur, Toulouse, 1935.

- Une enfance à Shanghai, le temps retrouvé d'Edgar Tripet, Claude-Eric Hippenmeyer, Éditions SUR LE HAUT, La Chaux-de-Fonds, 2020.

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads