Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Conquête du royaume de Valence

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

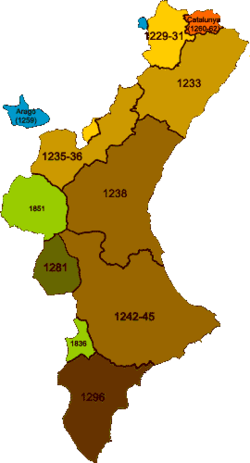

La conquête du royaume de Valence est un ensemble de manœuvres militaires menées par le roi d'Aragon et comte de Barcelone Jacques Ier qui conduisirent à l'annexion du territoire de la taïfa de Valence et d'une partie de celle de Murcie à la couronne d'Aragon, constituant à partir de 1238 le nouveau royaume de Valence.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

La défaite du roi d'Aragon et comte de Barcelone Pierre II à la bataille de Muret (1213) — dans laquelle le monarque lui-même mourut — mit fin au projet d'expansion de la couronne d'Aragon de l'autre côté des Pyrénées, qui à partir de ce moment orienta ses intérêts vers le sud, profitant de la faiblesse du pouvoir musulman dans Al-Andalus après la défaite de l'Empire almohade à la bataille de Las Navas de Tolosa l'année précédente — dans laquelle était également intervenu Pierre II —, ouvrant la dite troisième période de taifas[1].

Les troubles internes survenus durant la période de minorité de Jacques Ier — à la mort son père Pierre II, il n'était âgé que de cinq ans — retardèrent l'offensive prévue vers le sud. Elle reprit en 1225 avec la tentative de prise de Peníscola (es), qui échoua en raison du manque de collaboration de la noblesse aragonaise. Cependant, le gouverneur almohade de Valence, Abu Zayd, craignant une attaque majeure depuis Teruel, s'accorda avec Jacques Ier sur le paiement d'un tribut annuel très élevé, équivalent à un cinquième des revenus publics de Valence et de Murcie, ce qui provoqua le mécontentement de la population et une révolte de la noblesse locale dirigée par Zayyan ibn Mardanish à la fin de 1228 ou au début de 1229, qui le força à fuir à Segorbe, près de la frontière chrétienne - à peu près au même moment où Ibn Hud prenait le pouvoir dans la taïfa de Murcie, qu'il étendrait jusqu'en Andalousie[2]. Peu de temps après, Zayyan, profitant du fait que Jacques Ier était occupé à conquérir Majorque, attaqua la région d'Amposta et Tortosa, à l'extrême sud de la principauté de Catalogne, probablement dans le but d'asseoir son pouvoir à la tête de la taïfa de Valence. Cet épisode, qui resta sans conséquence, servit néanmoins à Jacques Ier pour justifier et légitimer son attaque contre Valence dans sa chronique, le Llibre dels feits del rei en Jacme[3].

À ce moment, le roi avait cédé l'initiative aux nobles et aux milices communales du royaume d'Aragon, à qui il avait accordé la propriété de tous les châteaux et villes qu'ils pouvaient occuper en territoire musulman[3]. En 1231, Blasco de Alagón prit Morella, et l'année suivante, les fantassins de Teruel conquirent Ares del Maestrat[3]. Après ces succès aragonais, Jacques Ier décida de prendre personnellement le commandement de la conquête, craignant probablement la formation de seigneuries pratiquement indépendantes comme celle d'Albarracín (en). Il se réunit à Alcañiz avec Blasco de Alagón et le maître de l'ordre des Hospitaliers pour mettre au point la stratégie à suivre : attaquer les noyaux les plus importants situés dans la plaine, comme Borriana et Valence elle-même, au lieu de prendre successivement les différents lieux fortifiés[3],[4].

Dans la conquête, personnellement commandée par Jacques Ier, on distingue généralement trois phases[5] :

- Une première phase, commencée au printemps 1233, qui amena la conquête des comarques septentrionales de la taïfa de Valence. Jacques Ier quitta Teruel pour descendre vers la côte en suivant la vallée du Palancia et en comptant sur l'alliance de l'ancien gouverneur almohade Abu Zayd, établi là et opposé à Zayyan. Borriana tomba le 16 juillet, après un siège difficile, et la plupart des châteaux situés plus au nord, tels que Peníscola, Polpís, Alcalatén ou Vilafamés, se rendirent. Dès lors, Borriana devint le centre logistique de la conquête : résidence de la cour royale et point de départ des raids à travers la huerta de Valence et la Ribera del Xúquer (ca)[6].

- La deuxième phase, développée en 1237 et 1238, consista en la conquête de la ville de Valence. Pour réunir les ressources nécessaires, Jacques Ier convoqua les Cortes du royaume d'Aragon et les Cortes catalanes en octobre 1236 à Monzón, promettant de distribuer les terres conquises à ceux qui y participeraient. Il demanda également l'appui du pape Grégoire IX, qui, au début de l'année suivante, accorda le caractère de croisade à la campagne militaire avec les indulgences qui en découlaient pour ceux qui allaient combattre les « ennemis du Christ ». La première étape fut l'occupation de la petite tour de guet d'El Puig, tout près de Valence, au printemps 1237. Le 15 août eut lieu la bataille décisive d'El Puig, où la victoire revint à la petite garnison que Jacques Ier avait laissée là contre l'armée beaucoup plus nombreuse que Zayyan avait rassemblée dans une dernière tentative désespérée pour stopper l'avancée chrétienne. C'est au printemps de l'année suivante que débuta un siège difficile (es), après que Jacques Ier eut rejeté l'offre de Zayyan du paiement d'un lourd tribut annuel et de la cession de tous les châteaux au nord du Turia en échange de la paix. Valence capitula le 22 septembre et Jacques Ier fit son entrée solennelle dans la ville le 9 octobre - le même jour, la mosquée principale fut consacrée comme cathédrale chrétienne , devenant un symbole de la « croisade »[7]. Après la chute de Valence, la frontière avec les musulmans fut établie au niveau du Xúquer. À la fin de 1238 ou au début de 1239, Jacques Ier prit Cullera, située à son embouchure.

- La troisième phase consista en la conquête des territoires au-delà du Xúquer, détenus par Zayyan après la mort d'Ibn Hud en 1238. Elle commença par la conquête d'Alzira en 1242, suivie l'année suivante par la prise de Dénia et de Xàtiva, et se termina par la prise de Biar en février 1245, où fut établie la frontière sud du nouveau royaume, mettant en œuvre ce qui avait été prévu dans le traité d'Almizra, signé l'année précédente par les couronnes de Castille et d'Aragon[8].

Incorporation des comarques méridionales (1296-1305)

En 1264 éclata une révole des musulmans de Murcie et Jacques Ier vint en aide à son gendre, le roi de Castille Alphonse X « le Sage », et conquit les principaux centres de la révolte (en) (Alicante, Elche, Orihuela et Murcie). Ils ne furent pas annexés au royaume de Valence mais devinrent une partie du royaume de Murcie, intégré à la Couronne de Castille. Trente-deux ans plus tard, Jacques II d'Aragon, petit-fils de Jacques Ier, profita de la crise dynastique qui se produisait en Castille après la mort d'Alphonse X et entra dans le royaume de Murcie, prenant Alicante, Elche, Orihuela, Murcie et Carthagène en quelques mois seulement. La guerre se poursuivit pendant les cinq années suivantes et en 1301 Jacques II occupa également Mula et Lorca, proches de la frontière avec le royaume nasride de Grenade. Finalement, des représentants des deux Couronnes se réunirent en 1304 à Torrellas où ils parvinrent à un accord de paix, connu comme la Sentence arbitrale de Torrellas, par lequel ils divisèrent le royaume de Murcie. Le nord, d'Alicante à Carthagène, resterait aux mains de Jacques II, et le sud, y compris la capitale Murcie, reviendrait à la Castille. Un nouvel accord signé à Elche l'année suivante cédait Carthagène à la Castille et établissait définitivement Guardamar comme frontière méridionale du royaume de Valence[9].

Remove ads

Colonisation

Résumé

Contexte

La colonisation du territoire par les chrétiens venus du nord ne suivit pas les phases de la conquête de manière linéaire, de sorte que de nombreuses zones ne furent pas occupées immédiatement — la faible affluence initiale obligea la population musulmane à se maintenir pour que les terres continuent à produire —, mais seulement après les grandes révoltes de 1247 et 1276 menées par Al-Azraq, qui se soldèrent par l'expulsion ou la relocalisation des anciens Andalous devenus mudéjars[10].

Dans une première étape, entre 1232 et 1236, fut colonisé le nord de la taïfa de Valence, entre Morella et Borriana, malgré la persistance de quelques centres musulmans, comme Cervera, Peníscola et Xivert[11]. Dans cette zone, la noblesse joua un rôle prépondérant, avec des domaines aussi étendus que ceux de Blasco de Alagón ou ceux des ordres militaires du Temple et des Hospitaliers, supérieurs à ceux du patrimoine royal, limité aux villes les plus importantes[11]. La méthode utilisée était l'octroi de chartes de peuplement, octroyées à la fois par la couronne et par les seigneurs laïcs et ecclésiastiques[11].

Lors de la colonisation de la ville de Valence, sa huerta, et les comarques voisines, le système suivi fut le même qui avait été utilisé lors de la conquête de Majorque, celui des donations spécifiques et individuelles, enregistrées dans le Llibre del Repartiment[12]. Dans le cas de la ville de Valence, les maisons et les domaines de ses habitants (expulsés) furent distribués entre les conquérants en fonction de leur statut social. Les nobles reçurent les biens de l'aristocratie andalouse, qui comprenaient les meilleures maisons et les domaines voisins mais la répartition des terres, gérée par des proches du roi dans son intérêt, fut faite de sorte à limiter la constitution de grands domaines susceptibles de constituer une menace pour son pouvoir[13].

La colonisation du territoire au sud du Xúquer ne commença véritablement qu'après l'écrasement de la révolte musulmane menée par Al-Azraq en 1247, qui fut suivie d'expulsions massives et à des déplacements forcés de la population musulmane, qui jusqu'alors avait été la majorité absolue — la présence chrétienne était pratiquement limitée aux nobles qui occupaient les domaines et les palais urbains de l'aristocratie arabe, à Alzira ou à Dénia, et seules quelques centaines de familles chrétiennes s'étaient aventurées au-delà du Xúquer — [14].

Dans les zones méridionale, la couronne exerçait les pleins pouvoirs sans ingérence de la noblesse. La colonisation prétendait superviser le territoire dans une optique militaire. Les colons étaient installés dans des noyaux denses et fortifiés. Le nombre de colonies restait faible vers 1250-1260, avec seulement une douzaine au sud de Xàtiva (comme Gandia, Dénia ou Alcoi). Après les révoltes musulmanes de 1276, de nouveaux colons chrétiens arrivèrent, tandis que les populations musulmanes étaient déplacées vers les zones montagneuses intérieures[15],[16]. Le flot de colons de divers horizons se poursuivit de façon irrégulière mais continue au cours des siècles suivants[17].

Les premiers colons chrétiens furent les troupes militaires, fantassins et chevaliers, qui participèrent à la conquête, suivis par les paysans, les marchands, les artisans, les prêtres, etc., tous venus en grande majorité de Catalogne et d'Aragon — ainsi que des gens venus de toute l'Europe chrétienne qui répondirent à l'appel de la croisade —[18],[19].

Pendant un temps, la croyance commune était que les colons venus de Catalogne s'étaient installés sur la côte et ceux d'Aragon à l'intérieur, ce qui permettait d'expliquer la partition linguistique du Pays valencien entre d'une part les comarques côtières catalanophones et d'autre part celles de l'intérieur hispanophones, une piste qui a été explorée par de nombreux auteurs[20].

Cependant, rien n’indique en réalité que l’origine des colons ait déterminé leur lieu d’installation. Catalans et Aragonais se sont établis aussi bien sur la côte qu’à l’intérieur, aussi bien sur les terres royales que seigneuriales, regroupés par provenance ou non[20]. La langue utilisée dans différents documents émis par des municipalités contredit également cette supposition (on trouve des documents rédigés en catalan dans des zones aujourd'hui hispanophones et inversement)[20].

L'adoption généralisée du catalan la partie la plus étendue et la plus dynamique du territoire du nouveau royaume se produisit en réalité progressivement, favorisée par le prestige que conférait à cette langue son usage par les institutions (notamment la chancellerie royale) et l'administration, les échanges commerciaux et le flux continu de migrants[21].

Origine des colons chrétiens

En 1997, Agustín Rubio Vela et Mateu Rodrigo Lizondo publient Antroponímia valenciana del segle XIV (« Anthroponymie valencienne du XIVe siècle »), avec un prologue du philologue Germà Colón dans lequel ce dernier remarquait tout d'abord que les auteurs étaient « deux historiens d'une qualité exceptionnelle » et avertissait le lecteur que le Consell Valencià de Cultura, « pour des raisons que j'aime mieux ne pas commenter », avait refusé de publier le livre, mais « heureusement, l'Institut interuniversitaire de philologie valencienne comprit immédiatement l'importance de cette œuvre et s'honora en se chargeant de l'édition »[22].

Le travail recueille le nom et le prénom de 4 120 chefs de famille (88 % hommes et 12 % de femmes, probablement des veuves pour la plupart)[23] issus de onze des douze paroisses (ou districts) de Valence au milieu du XIVe siècle, à une époque où la ville devait avoir entre 25 000 et 28 000 habitants. Cette sorte de recensement — « le plus ancien et le plus authentique du bas Moyen Âge, puisque les listes de donations du Repartiment ne concernent pas réellement des résidents, mais plutôt des gens à qui l'on octroie un logement dans le nouveau pays, récemment conquis », selon Germà Colón —[24] avait été ordonné par les jurats pour avoir un registre des noms des personnes et de la somme d'argent qui leur était due, car ces dernières l'avaient avancée à la ville à l'occasion de trois donations que la cité avait concédées à Pierre IV « le Cérémonieux » entre 1353 et 1364 pour financer la campagne de pacification de la Sardaigne puis la guerre avec la Castille[25].

Dans leur étude de la liste des habitants de la ville de Valence, Rubio Vela et Rodrigo Lizondo soulignent que les prénoms les plus répétés étaient au nombre de six (Pere, avec 510 occurences ; Bernat, 315 ; Guillem, 287 ; Joan, 259 ; Domingo, 245 ; et Jacme, 223), ce qui coïncide en grande partie avec les listes de prénoms les plus utilisés au cours de la même période à Barcelone (Pere, Bernat, Guillem, Francesc, Jacme, Berenguer et Joan) et à Majorque (Pere, Bernat, Guillem, Jacme, Berenguer, Bartomeu et Arnau), ainsi qu'avec ceux d'autres villes du royaume de Valence comme Castellón (Pere, Domingo, Guillamó ou Guillem, Bernat, Joan, Jacme et Berenguer) ou Alzira (Pere, Joan, Bernat, Jacme, Guillem, Antoni et Domingo)[26]. En ce qui concerne les noms de famille, Rubio Vela et Lizondo notaient que 866 étaient des noms géographiques, dont 499 provenaient de villes de Catalogne (57,6% du total des noms géographiques) et 161 d'Aragon (18,6%). Ces pourcentages coïncident largement avec ceux fournis deux ans plus tard par Enric Guinot dans son étude sur l'anthropologie de l'ensemble du royaume. D'autre part, les mêmes auteurs soulignent que cette distribution coïncide également avec la perception qu'avaient les habitants du royaume de l'époque selon laquelle la majorité des colons chrétiens étaient venus de Catalogne, comme Francesc Climent Sapera (es), qui affirmait que Valence était peuplée de gens « em molt gran nombre, de la ciutat de Lleida » (« en très grand nombre, de la ville de Lérida ») », ce qui a été mis en relation avec la légende, répandue à l'époque, des trois-cents jeunes filles de Lérida amenées par Jacques Ier pour épouser les guerriers qui avaient combattu à ses côtés, ou avec les propos attribués à Francesc Eiximenis (en 1993 le philologue Curt Wittlin a démontré que ce passage était apocryphe[27]) selon lesquels le « poble Valencià... vengut e eixit, per la mayor partida, de Catalunya » (« peuple valencien [était] venu et sorti, pour la plupart, de Catalogne »)... »[28].

En 1999, le médiéviste Ramon Ferrer Navarro (es) (disciple d'Antonio Ubieto qui a depuis rejeté les théories de ce dernier), répartit à égalité Catalans et Aragonais sur l'ensemble du territoire valencien, mais souligne que le repeuplement du Royaume de Valence est une question controversée et complexe à analyser en raison du manque de données disponibles[29].

Enric Guinot, titulaire de la chaire d'histoire médiévale de l'université de Valence, déclare en 2006 que, sur la base d'études anthroponymiques qui « ont pu établir des mécanismes statistiques acceptables sur la provenance des colons du nouveau royaume », « d'une manière générale, il y a une nette prédominance de colons de Catalogne dans une proportion d'environ deux tiers, tandis qu'un tiers étaient des Aragonais et un nombre beaucoup plus petit étaient des Navarrais et des Occitans »[30]. Ses recherches ont été publiées en 1999 dans un ouvrage en deux volumes intitulé Els fundadors del Regne de València (« Les Fondateurs du royaume de Valence »), qui, comme il l'explique dans un article ultérieur, recueille « systématiquement les occurrences individuelles des noms et prénoms de milliers de colons ayant émigré vers ces terres valenciennes aux XIIIe et XIVe siècles. L'analyse systématique des deux modèles anthroponymiques standard existant séparément en Catalogne et en Aragon à cette époque nous a permis de les comparer aux listes d'anthroponymes de plus d'une centaine de localités valenciennes repeuplées par des chrétiens au cours des cent cinquante premières années suivant la conquête, entre 1238 et 1400 environ ». Il affirme que ses conclusions « permettent de démontrer de manière catégorique et convaincante l'existence d'un repeuplement à prédominance catalane au cours de ces premières générations, qui est à l'origine de nos villes, de notre peuple, de notre culture et de notre langue »[31].

L'ouvrage de Guinot a été salué par des historiens spécialistes de la période, comme l'américain Robert I. Burns, qui considère que « tant dans sa conception que dans son exécution, Fundadors est un livre important, en fait un jalon dans l'historiographie et l'onomastique valenciennes », « il marque un tournant dans l'historiographie de la Valence médiévale ». Burns indique ainsi que « l'auteur réunit environ 40 000 noms de colons, avec un examen ou une reconstitution de la carte linguistique de leurs terres d'origine. Cela permet de montrer « l'origine humaine » de chaque groupe par le biais d'une quantification objective. Les résultats renversent totalement la vision reçue sur les origines et l'identité de la communauté valencienne médiévale »[32].

Rôle de la noblesse

Enric Guinot a également travaillé sur le rôle joué par les noblesses catalanes et aragonaises dans la « complexe dynamique d'instauration de la société féodale » et « les terres conquises par Jacques Ier au XIIIe siècle » renvoyer à son livre Els Fundadors pour ce qui est des autres secteurs sociaux[33]. L'étude sur la noblesse de Catalogne est publiée en 1996 dans l'Anuario de Estudios Medievales sous le titre « L'alta noblesa catalana en la conquesta de València » (« La haute noblesse catalane dans la conquête de Valence »). Dans l'étude sur la noblesse aragonaise, Guinot affirme que dans les campagnes militaires successives de la conquête, la participation de la noblesse aragonaise « fut clairement supérieure à celle de la noblesse catalane contemporaine», si bien que « la « première noblesse » valencienne du XIIIe siècle a une origine très majoritairement aragonaise, face à l'origine catalane ou navarraise »[34]. Il signale aussi que « la plus grande partir de la haute et de la moyennement haute noblesse aragonaise du temps de Jacques Ier avait reçu un patrimoine dans le nouveau royaume valencien, avec quoi il devinrent des seigneurs dans deux royaumes », mais que vers 1277 on constate une réduction de leur nombre, ce qui indique « le retour d'une partie des lignages au royaume aragonais après les premières années ». Selon Guinot, « s'il est incontestable que la majorité des plus puissants ayant des intérêts à Valence étaient aussi des seigneurs en Aragon, il nous semble que dans cette deuxième génération s'était déjà produit une orientation numérique vers ceux qui avaient eu une oigine aragonaise mais qui étaient désormais très majoritairement installés uniquement dans le royaume valencien »[35].

Thèse « mozarabiste » ou « autochtoniste »

Depuis la période de la transition démocratique à la fin des années 1970, le sujet de la colonisation chrétienne du royaume de Valence a fait l'objet de controverses et de polémiques politisées, liées au conflit identitaire connu sous le nom de « bataille de Valence » et à l'émergence du mouvement socio-politique baptisé blavérisme, caractérisé par son anticatalanisme viscéral et défendant le sécessionnisme linguistique valencien. Quelques auteurs proches des thèses blavéristes ont soutenu que le valencien, nom donné à la langue catalane parlée au Pays valencien (l'ancien royaume de Valence et Communauté valencienne depuis 1982), était en réalité issu du mozarabe de Valence et/ou que les colons d'origine catalane auraient très minoritaires, ce qui prouverait que le valencien n'aurait pas été apporté par les colons catalans lors du processus de repeuplement.

Ces idées ont été défendues par des auteurs situés hors du champ académique, par exemple Vicente Simó Santonja, membre du Centro de Cultura Valenciana (antécédent direct de la RACV, principale organisation de promotion du sécessionnisme linguistique avec Lo Rat Penat) et notaire de profession, dans son essai ¿Valenciano o catalán? publié en 1975[36],[37]. Quelques universitaires les ont néanmoins également assumées, en particulier l'historien Antonio Ubieto[38],[39],[40],[41], professeur à l’université de Valence (1958-1977) puis à celle de Saragosse, décrit comme « pragmatique avec le régime franquiste » et « franc-tireur pour ses idées historiques »[42], qui défend l'idée d'une colonisation très majoritairement aragonaise du royaume à sa fondation en se basant sur une interprétation personnelle du Llibre del Repartiment[43], sa disciple Amparo Cabanes Pecourt qui suit la même ligne[38], le philologue Leopoldo Peñarroja Torrejón[44], partisan d'une ascendance mozarabe pour le valencien[45],[46], ou plus récemment le latiniste Xavierio Ballester, défenseur d'une thèse qu'il dit « autochtoniste »[38].

Ces thèses ont été largement réfutées par la communauté universitaire, et de multiples auteurs soulignent qu'il n'existe aucune trace dans aucun document de l'existence hypothétique de Mozarabes dans la taïfa de Valence[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66].

Différents aspects de l’œuvre d’Antonio Ubieto ont été sévèrement critiqués par différents historiens[48],[67],[68],[69],[70], qui l'ont qualifiée de « partiale » et « manipulée »[71], l'ont accusé de mal interpréter et de déformer des documents[72] ou ont remis en question la méthodologie de ses études, qualifiées de révisionnistes[48].

Plus récemment, en 2021, le philologue classique Xaverio Ballester, professeur de latin à l'université de Valence, tente de réfuter les conclusions de Guinot dans Orígenes de la lengua valenciana. La hipótesis repoblacionista, publié aux presse universitaires de l'université de Saragosse. Pour ce faire, il récupère la thèse défendue dans les années 1970 par Antonio Ubieto Arteta et sa disciple Amparo Cabanes Pecourt, depuis totalement abandonnée dans l'historiographie[38], selon laquelle les musulmans de la taïfa de Valence étaient bilingues, parlaient un arabe dialectal et aussi le roman, dont dériverait supposément le valencien moderne. Ballester en vient à remettre en question le repeuplement des terres valenciennes par des Aragonais et des Catalans lui-même. Il considère qu'il s'agit d'une simple « hypothèse » (qu'il qualifie d'« hypothèse du repeuplement » [repoblacionista] ou « alloctoniste ») à laquelle il oppose sa théorie « autochtoniste ». Dans sa recension de l'ouvrage publiée dans la Revista de Historia Jerónimo Zurita de l'Institución Fernando el Católico en 2022, l'historien Guillermo Tomás Faci a sévèrement critiqué ce travail, soulignant qu'il remet en cause une théorie admise et bien articulée fondée sur les travaux des meilleurs linguistes et historiens de tous horizons, et cohérente avec les connaissances établies pour le reste de la péninsule Ibérique. Faci accuse Ballester d'avoir constamment recours au sophisme de l'homme de paille[73], s'interroge également sur le fait qu'un éditeur prestigieux que les presses de l'université de Saragosse remette sur le devant de la scène, avec des travaux n'apportant pas d'éléments nouveaux, une question qui semble pourtant bien tranchée dans l'historiographie[38], et sur les « motivations réelles » de l'auteur. Il affirme également que l'auteur se livre au « négationisme historique » et qu'il se discrédite lui-même en prétendant induire chez le lecteur des « doutes fallacieux sur ce qui s'est passé à Valence et dans presque toute la péninsule Ibérique »[74]. En 2013, en soutien à une proposition non-législative du Parti populaire demandant à l'Académie royale espagnole d'éliminer de son Diccionario de la lengua española la définition du valencien comme « modalité du catalan parlée dans une grande partie de l'ancien royaume de Valence », Ballester avait défendu la thèse selon laquelle le valencien provenait du « mélange du latin avec l'ibère », allant jusqu'à affirmer que « le seul repeuplement ayant des répercussions linguistiques pour la Communauté valencienne a probablement eu lieu à l'époque des Ibères »[75]. Ballester est également l'un des principaux défenseurs de la théorie de la continuité paléolithique[76], thèse qui a reçu très peu de soutien dans les milieux académiques et qui est considérée comme démentie par les avancées en génétique du XXIe siècle[77].

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads