Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Catalan

langue romane De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le catalan (en catalan : català) est une langue romane[2], parlée par environ 10 millions de personnes[N 1] dans la partie orientale de l'Espagne (la Catalogne, la Communauté valencienne — localement nommé « valencien » —, aux Îles Baléares, et dans la Frange d'Aragon), en Andorre et, dans une moindre proportion, en France (la majeure partie des Pyrénées-Orientales) et en Italie (la ville d'Alghero en Sardaigne). Il est issu du latin vulgaire introduit au IIe siècle av. J.-C. par les colons romains au nord-est de la péninsule Ibérique et au sud de la Gaule narbonnaise[3],[4]. Apparenté au groupe gallo-roman, il est très proche de l’occitan, en particulier le dialecte languedocien, avec lequel il partage une même origine et une tradition littéraire ancienne, mais présente aussi des traits qui le rapprochent du groupe ibéro-roman[5].

Depuis 1993, il est la seule langue officielle de la principauté d'Andorre. Depuis la transition démocratique espagnole et la mise en place de l'État des autonomies (autonomies régionales), le catalan est reconnu comme langue officielle au même titre que l’espagnol dans les principaux territoires d'Espagne où il est parlé.

Le catalan est constitué de divers dialectes (on en a recensé jusqu'à 21), qui restent néanmoins très proches et largement intercompréhensibles. On distingue traditionnellement deux grands blocs dialectaux : le bloc oriental d'une part, qui comprend le catalan central, parlé à Barcelone et à Gérone, le catalan insulaire, parlé dans les îles Baléares (majorquin, minorquin, ibizois) et à Alghero (en catalan : L'Alguer) en Sardaigne (alguérois) ainsi que le roussillonnais, parlé dans les Pyrénées-Orientales ; et d'autre part le bloc occidental, regroupant le catalan nord-occidental, parlé dans les régions occidentales de Catalogne ainsi qu'en Andorre, et le valencien.

La langue catalane dispose de deux principaux standards : le standard général contrôlé par l'Institut d'Estudis Catalans, basé sur l'orthographe et les normes établies par le grammairien Pompeu Fabra (1868-1948), et celui régi par l'Académie valencienne de la langue, limité à la Communauté valencienne et qui prend pour base les Normes de Castelló, établies en 1932, reprenant les normes de Fabra mais adaptées aux principaux traits distinctifs des modalités valenciennes.

Remove ads

Classification

Résumé

Contexte

Le catalan appartient à la branche romane occidentale des langues indo-européennes[6],[7].

Son classement plus précis dans l’ensemble roman a fait l’objet de plusieurs polémiques, portant sur la question de savoir s’il devait être rattaché au gallo-roman ou à l’ibéro-roman, et s’il devait être considéré comme une langue indépendante de l’occitan ou comme un dialecte de celui-ci[8],[9],[10].

Le fait que la littérature catalane fût écrite en occitan jusqu’au XVe siècle, que certains écrivains contemporains et manifestations populaires revendiquent l'héritage de la langue d’oc médiévale ont contribué à la confusion[11],[10],[9].

Un premier débat a eu lieu autour de 1920, puis il a repris vigueur à partir des années 1960 et 1970, en lien avec l’émergence de la dialectométrie. Il n’est toujours pas tranché, et il est délicat de prétendre y mettre fin, étant donné qu'il n’y a pas de consensus sur la définition de frontière au sein des grands continuums linguistiques, et que les conclusions obtenues sont fondamentalement conditionnées par un choix de critères qui pourront paraître arbitraires en fonction de l’opinion des chercheurs qui les mettent en œuvre[12],[11].

Dans l’actualité, le catalan est majoritairement décrit comme une langue intermédiaire entre les groupes gallo-roman et ibéro-roman[13],[5], tout en admettant souvent une plus grande affinité avec le premier, surtout dans ses origines[9],[14],[15], ou bien, par certains de ceux qui rejettent la classification traditionnelle, comme un élément du diasystème occitano-roman[16].

Remove ads

Caractéristiques

Résumé

Contexte

La langue catalane présente des traits (communs ou différentiels) qui la caractérisent au sein des langues romanes. Les caractéristiques présentées ci-dessous sont quelques-unes des importantes évolutions historiques du latin dans la consolidation du catalan.

Vocalisme

Trait commun avec le groupe gallo-roman :

- Chute des voyelles atones finales à l'exception de -A (MURU-, FLORE- → mur [muɾ], flor [flɔ]/[flɔɾ] ; occitan mur [myɾ]/[myʁ], flor [flu] ; français mur [myʁ], fleur [flœʁ]) ; ce trait l'oppose au groupe ibéro-roman, qui conserve les voyelles finales à l'exception de -E (muro mais flor en castillan et en portugais) ou italo-roman qui les conserve toutes (muro, fiore en italien)[5]. Derrière certains groupes consonantiques, la syncope est compensée par l'ajout d'un e final épenthétique (amuï en français standard moderne) : TEMPLU > temple.

Trait commun avec l'occitan :

- Importance des diphtongues et nombreux mots monosyllabiques ([aj] rai, [ej] rei, [aw] cau, [ew] beu, [ow] pou, etc.)

Trait commun avec le groupe ibéro-roman :

- Conservation du ū latin[17] (catalan oriental lluna [ˈʎunə], catalan occidental lluna [ˈʎuna] ; ce trait l'oppose au gallo-roman : occitan luna [ˈlynɔ], français lune [lyn]). Dans le catalan parlé au Capcir, le u est prononcé [ø] ([ˈʎønə]), comme dans certains parlers languedociens contigus (une mince frange méridionale littorale parcourant biterrois, montpelliérain, narbonnais, donesanais et une partie du département de l'Aude)[18].

Traits qui l'opposent partiellement à l'occitan :

- Réduction de la diphtongue AU en o ouvert [ɔ] (CAULIS, PAUCU- → col, poc ; occitan : caul, pauc) et de AI en e fermé. Ces formes existent toutefois dans certaines variétés de gascon.

- Existence de mots proparoxytons (accentués sur l'antépénultième syllabe), bien que peu nombreux (principalement des mots savants et certaines formes verbales) ; trait commun avec le castillan[19]. L'occitan niçard et l'aranais ont seuls maintenu d'anciens proparoxytons.

Trait caractéristique du sud de l'ensemble roman occidental (languedocien méridional et groupe ibéro-roman) :

- Le groupe -ACT- devient -ET (LACTE-, FACTU- → *lleit, *feit → llet, fet ; castillan : leche, hecho).

Trait commun avec le portugais :

- Absence de diphtongue (maintien de la prononciation ouverte) des voyelles toniques Ĕ et Ŏ (voyelles brèves en latin) du latin vulgaire[5] : [ɛ] et [ɔ] respectivement (TERRA → terra [ˈtɛrə]/[ˈtɛra/ɛ] ; FOCU- → foc [ˈfɔk]). Ce trait l’oppose au castillan (qui diphtongue dans tous les cas) et au français (qui diphtongue dans le cas où la syllabe finale est ouverte). En occitan le phénomène est affecté de nombreuses variations dialectales.

Consonantisme

Trait commun à la plupart des langues romanes modernes :

- Fricatisation de C et G devant E ou I : /k/ + [e], [i], [j] → *[ts] → [s] ; CAELU- → cel [ˈsɛl] (occitan : cèl [ˈsɛl] ; castillan : cielo [ˈθjelo]/[ˈsjelo] ; français : ciel [ˈsjɛl] ; portugais : céu [ˈsɛw] ; italien cielo ['tʃɛlo] ; roumain cer ['tʃer]) ; /g/ + [e], [i], [j] → [dʒ] → [ʒ]/[dʒ] ; GELU- → gel [ˈʒɛl]/[ˈdʒɛl] → [dʒ] → [ʒ]/[dʒ] ; GELU- → gel [ˈʒɛl]/[ˈdʒɛl] (occitan : gèl [ˈdʒɛl]).

Trait commun avec le domaine roman occidental :

- Voisement des occlusives sourdes intervocaliques[5],[20] : -P-, -T- et -C- > -b-, -d-, -g- (CAPRA, CATENA, SECURU- → cabra, cadena, segur ; castillan : cabra, cadena, seguro ; italien [roman oriental] : capra, catena, sicuro)

Traits communs avec le gallo-roman :

- Maintien des groupes initiaux PL-, CL-, FL- (PLICARE, CLAVE-, FLAMMA- → plegar, clau, flama ; occitan identique ; français : « plier », « clef », « flamme »). Ce trait l'oppose au groupe ibéro-roman (castillan : llegar, llave, llama ; portugais : chegar, chave, chama)[N 2].

- Liaison et voisement des consonnes sourdes finales lorsque le premier phonème du mot suivant est une voyelle ou une consonne sonore, par exemple (prononciation en valencien général) : els homes [els] + [ˈɔmes] → [elˈzɔmes] ; peix bo [ˈpe(j)ʃ] + [ˈbɔ] → [ˈpe(j)ʒˈβɔ] ; blat bord [ˈblat] + [ˈboɾt] → [ˈbladˈboɾt].

Traits communs avec l'occitan :

- Chute du -N intervocalique devenu final à la suite de l'apocope de la voyelle finale (PANE-, VINU- → pa, vi) ; trait absent du gascon et du provençal[21]. À la différence du languedocien toutefois, les pluriels conservent cette consonne (sauf en roussillonais) : pans, vins.

- Dévoisement des consonnes sonores finales : verd [t], àrab [p].

- Chute de r final (sauf en valencien), notamment dans les infinitifs. Ce trait est commun à l’ensemble du domaine occitan. Seul le valencien et, localement, le vivaro-alpin ont maintenu ce trait archaïque.

Traits spécifiques :

- Chute de /z/ et /s/ intervocaliques prétoniques (RATIONEM, RECIPERE, COQUINAM, SPATIUM, SERVITIUM, VICINUS > raó, rebre, cuina, espai, servei[N 3], veí ; castillan razón, recibir, cocina, espacio, servicio, vecino ; occitan général rason, recebre, cosina, espaci, servici, vesin mais ce trait existe partiellement en provençal maritime, en niçard (coina et espai).

- Le -D- intervocalique devenu final donne -u : PEDE →peu

- En position finale, -CE, -CI →-u (CRUCE- →creu)

- Vocalisation en -u [w] des terminaisons en -TIS des flexions verbales de deuxième personne du pluriel : MIRATIS → miratz → mirau → mirau/mireu.

Nombreuses palatalisations (que l'on retrouve de façon éparse dans les autres langues romanes) :

- Palatalisation de L- initial (LUNA, LEGE → lluna, llei), trait commun avec l'astur-léonais[N 4].

- Palatalisation de -is- [jʃ]/[ʃ] issu de -X-, SC- (COXA, PISCE- → cuixa, peix). On retrouve ce trait en gascon (où la palatale résultante est notée sh) et dans le parler de Foix (languedocien de transition vers le gascon).

- /j/ → *[dʒ] → [ʒ]/[dʒ] ; IACTARE → gitar [ʒiˈta]/[dʒiˈta(ɾ)].

- -ly-, -ll-, -c'l-, -t'l- → ll [ʎ] ; MULIERE- → muller ; CABALLU- → cavall ; AURICULA → *oric'la → orella ; UETULU- → *vet'lu → vell. On retrouve ce trait en occitan, hormis dans les cas où le groupe s'est retrouvé en position finale, où il a donné [l] (noté lh dans tous les cas : cavalh, vièlh, aurelha > [kaˈβal], [ˈbjɛl], [awˈɾeʎo]). Dans certains cas comme villa → vila, la géminée s'est simplifiée.

- -nn-, -ni-, -gn- → ny [ɲ] ; ANNU- → any, LIGNA → llenya (comme en castillan : año, leña, ainsi qu'en occitan dans le cas où le groupe est resté intérieur : lenha [ˈleɲo] mais an [ˈan]).

D'autres traits que l'on retrouve de façon éparse dans le domaine roman sont :

- Réduction des groupes consonnantiques -MB-, -ND→ -m-, -n- (CAMBA, CUMBA, MANDARE, BINDA> cama, coma, manar, bena), comme en gascon et en languedocien méridional.

- Présence de géminées[N 5] : setmana [mm], cotna [nn], bitllet [ʎʎ], guatla [ll], intel·ligent [ll]. À l'exception de [ʎʎ], qui est particulier au catalan, on ne retrouve ces géminées que dans une partie de l’occitan et dans les variétés italiques.

Morphologie

Au niveau morphologique on peut relever :

- Marque des pluriels masculins par le suffixe -os derrière consonne[5] (phénomène d'origine médiévale, à l'origine, le morphème était -es comme en occitan général).

- Multiplicités des formes et de combinaisons de pronoms personnels[5].

- Existence d'un pronom objet neutre ho[5] (comme en occitan).

- Contraction de combinaisons « préposition + article » (comme en portugais, français, italien et en occitan) : a + el/els → al/als ; de + el/els → del/dels ; per + el/els → pel/pels[5]. Les formes contractées al/als, del/dels, pel/pels (per+el) sont identiques en languedocien et en catalan.

- Existence, comme en italien, en occitan et en français, de pronoms personnels et adverbiaux hi et en[5].

- Restes d'accord entre le participe-passé et l'auxiliaire dans les temps composés[5].

- Existence d'un couple ésser/estar, analogue au castillan[5]. Les usages sont néanmoins très variables selon les dialectes.

- Les substantifs catalans sont, à de rares exceptions près, issus de l'accusatif latin[5], comme dans les autres langues romanes occidentales. Le pluriel est par conséquent marqué par s. Il existe des cas de constructions de pluriels analogiques[5].

- Les formes réduites des possessifs mon/ma/mos/mes, ton/ta/tos/tes et son/sa/sos/ses sont archaïques ou dialectales (valencien, notamment central, nord-occidental) et ont été supplantées par les formes avec article el meu, el teu, el seu, etc[5].

- Maintien des formes des trois degrés de démonstratifs : aquest/est, aqueix/eix, aquell[5].

- En Catalogne, le couple prépositionnel per (cause) / per a (but) est réduit à per, ce qui n’est pas sans poser de problème d'usage à l'écrit[5]. L'opposition est maintenue avec vitalité en valencien[22].

Morphologie verbale

Il existe trois groupes de verbes en catalan : -ar, -er/-re et -ir, les deux derniers présentant de grandes irrégularités. Les deux principaux groupes productifs sont le premier groupe (-ar) et les verbes du troisième groupe dits inchoatifs (terminaisons de troisième personne en -eix [ˈeʃ]/[ˈejʃ]). Le deuxième groupe rassemble moins de 100 verbes[5].

Sauf très localement, le seul auxiliaire à être employé actuellement est haver. En catalan médiéval, on trouve néanmoins ésser dans les constructions pronominales et avec certains verbes intransitifs[5], comme en français et en occitan.

La construction d'ascendance médiévale « anar + infinitif », dit prétérit périphrastique, propre au catalan, a pratiquement supplanté les formes de passé simple issues du parfait latin[5]. Le passé simple est néanmoins maintenu en baléare et partiellement en valencien, notamment central.

À l'heure actuelle, il existe d'importantes divergences dialectales dans la morphologie verbale, et cela n'est pas sans poser de problèmes de compatibilité notamment dans le cas du valencien[23].

Citons en exemple les terminaisons de la première personne du singulier au présent de l'indicatif :

- Absence de terminaison (cant), forme ancienne propre du catalan, conservée en baléare et alguérois.

- o (canto) en Catalogne et en Andorre, prononcé [u] en central et [o] en nord-occidental.

- e > [e] (cante) en valencien.

- i (canti) en roussillonnais.

En valencien moderne, ce sont les formes du subjonctif imparfait en -ra qui se sont imposées, sous doute sous l'influence du castillan, contre les formes en -és, semble-t-il plus étymologiques.[réf. nécessaire]

Syntaxe

Le catalan se caractérise, comme le castillan bien que de façon moins prononcée, par la grande liberté de l'ordre syntaxique et pratique facilement l'inversion du sujet[5]. L'usage de la préposition a devant les compléments personnels, comme en castillan, n'est pas normatif mais est présent localement et dans des documents anciens[5].

L'adjectif qualificatif est généralement placé après le substantif mais peut néanmoins être devant avec une valeur stylistique[5].

Lexique

Une caractéristique importante du catalan au niveau lexical, qui le différencie nettement du groupe ibéro-roman, est un fond lexical ancien gallo-roman, qui le rapproche fondamentalement de l'occitan. Pour de nombreux termes de la vie courante, le catalan retient des formes latines modernes, là où le castillan et le portugais utilisent des formes plus archaïques[5].

On remarque que lorsque le catalan partage un étymon avec les langues ibériques, on retrouve en général le même en occitan[5].

Le lexique catalan inclut de nombreux arabismes, issus des contacts séculaires entre la Catalogne et Al Andalus, particulièrement dans les parlers occidentaux et notamment en valencien[5]. Bon nombre d’arabismes et mozarabismes ont été transmis par l'intermédiaire de l’aragonais.

De nombreux termes adaptés du latin ou du grec ancien ont été introduits dans la littérature catalane par Raymond Lulle (1232-1315)[5].

Les deux blocs dialectaux du catalan, basés sur le traitement différencié des voyelles atones, présentent également un lexique spécifique[5]. Nombreux sont les cas où un terme généralisé en valencien différent du terme oriental se retrouve également dans les zones méridionales et occidentales du bloc occidental (en particulier dans la frange d'Aragon).

Le catalan insulaire présente de nombreux archaïsmes.

Le valencien, notamment sa variante centrale[24], mais également le parler de la Frange d'Aragon sont marqués par un important taux d'emprunts au castillan (hasta au lieu de fins, abuelo pour avi, etc.). Les variantes catalanes n'en sont néanmoins pas démunies[N 6], mais la politique de normalisation linguistique très volontariste de la Generalitat a permis de faire reculer certains hispanismes très anciens, notamment dans les grandes zones urbaines[25]. Bien souvent, la variante autochtone et l'emprunt persistent dans les usages comme synonymes.

Remove ads

Orthographe

Un des critères fondamentaux (mais pas absolu) de l’orthographe catalane moderne, proposée par l’Institut d’Estudis Catalans, essentiellement sur les recommandations de Pompeu Fabra, est le respect de l’étymologie (voir Fabra 1917 et Segarra 1985), à condition qu’elle soit en accord avec la prononciation majoritaire. Ceci explique l’existence de la double graphie ‹ g/j › pour le son [ʒ] suivi d’un ‹ e › : general, jerarquia ; ou le maintien des groupes consonantiques mpt et mpc : redemptor, redempció ; ou encore la distinction entre q et c pour le son [k] : quatre, evacuar ; le -d de àcid, òxid, solitud ; le -g de pròleg, antropòfag ; le -b de corb (« courbe », « corbeau »), de club ; etc.

Histoire

Chronologie

- IXe siècle : le catalan est une forme de langue romane issue du latin vulgaire[réf. nécessaire], parlée dans la Marche hispanique établie par l'empire carolingien, dont fait également partie l'Andorre.

- Début du XIIe siècle : premières traces écrites du catalan retrouvées sur des fragments de versions du Liber Iudiciorum et du livre de sermons Les Homilies d'Organyà.

- 1229 et 1232 : Jacques Ier d'Aragon « le Conquérant », originaire de Montpellier, conquiert les îles de Majorque et Ibiza ainsi que Valence sur les Musulmans Almohades. Le catalan, non encore différencié de l'occitan médiéval, remplace la langue arabe comme langue officielle.

- 1275 : Raymond Lulle (Ramon Llull) (1235-1315) écrit Le Livre du gentil et des trois sages (Llibre del gentil i els tres savis), dont le sujet est la théologie des trois monothéismes. On considère qu'il s'agit là de l'acte de naissance du catalan comme idiome reconnu et comme langue littéraire indépendante de l'occitan.

- Du XIIe au XIVe siècle, influence de la littérature occitane et des troubadours.

- 1490 : publication à Valence du roman chevaleresque Tirant le Blanc (Tirant lo Blanc), écrit par Joanot Martorell.

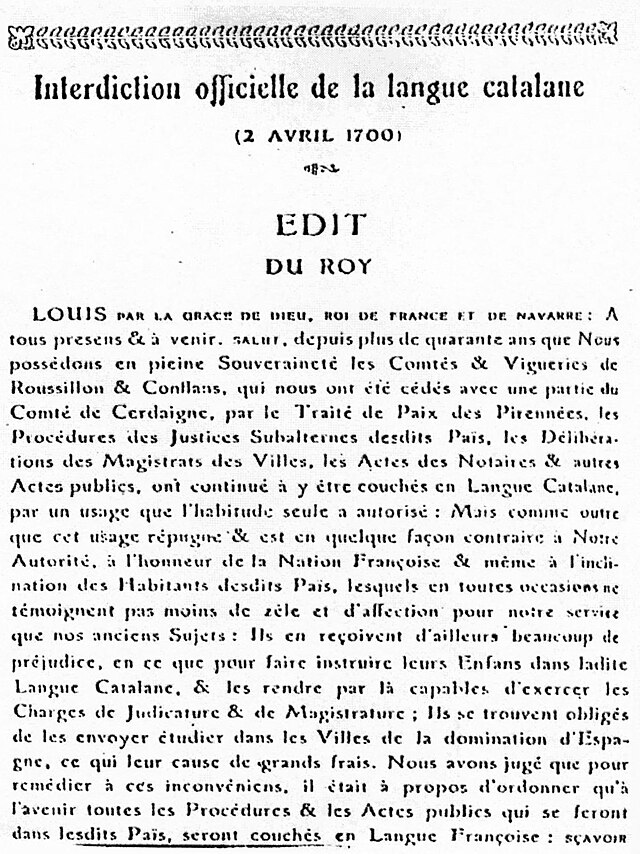

- Après l'annexion du Roussillon, du Conflent, de la Cerdagne et du Vallespir, Louis XIV interdit le catalan dans l'administration par son édit du .

- En 1807, le Bureau des statistiques du ministère français de l'Intérieur demande aux préfets une enquête officielle sur les limites de la langue française. L'enquête a révélé qu'en Roussillon, on ne parlait presque que le catalan, et comme Napoléon voulait rattacher la Catalogne à la France, comme cela s'est produit en 1812, il a demandé au consul à Barcelone. Celui-ci déclare que le catalan "est enseigné dans les écoles, il est imprimé et parlé, non seulement parmi les classes inférieures, mais aussi parmi les personnes de première qualité, également dans les réunions sociales, comme dans les visites et les congrès", indiquant qu'il est parlé partout " à l'exception des cours royales". Il indique également que le catalan est également parlé "dans le Royaume de Valence, dans les îles de Majorque, Minorque, Ibiza, Sardaigne, Corse et une grande partie de la Sicile, dans le Val d'Aran et la Cerdagne " [26].

- 1815, publication du Gramatica y apología de la llengua cathalana par Josep Pau Ballot.

- XIXe siècle : après une éclipse au XVIe siècle et au XVIIIe siècle, on assiste à une renaissance (Renaixença) des lettres catalanes, induite par le romantisme, tant en poésie avec Jacint Verdaguer (1845-1902) ou Joan Maragall (1860-1911), que théâtre avec Àngel Guimerà (1845-1924) et roman avec Narcís Oller (1846-1930).

- 1912 : Pompeu Fabra (1868-1948), grammairien et lexicographe, publie sa grammaire qui unifie l'orthographe catalane (Gramàtica de la llengua catalana).

- le , la Seconde République espagnole, deux semaines après sa naissance, décrète le bilinguisme catalan-espagnol dans l'enseignement en Catalogne[27].

- 1934 : des intellectuels catalans proclament solennellement que le catalan contemporain était une langue distincte de l'occitan dans le manifeste Desviacions en els conceptes de llengua i de pàtria[28] rejetant ainsi l'idée d'une nation panoccitane incluant les pays catalans.

- le , pendant la Révolution Sociale est institué, notamment avec Joan Puig i Elias, le Conseil de l'École Nouvelle Unifiée (es) (CENU) qui généralise l'enseignement en catalan.

- Pendant la période franquiste la langue catalane est interdite dans les administrations, mais aussi dans tous les espaces publics.

- 1967 : premier concert du chanteur catalan Lluís Llach (1948-), symbole de résistance de la langue catalane contre le franquisme (chanson L'Estaca).

- 1979 : avec l'autonomie de la Catalogne et des autres communautés autonomes de langue catalane, le catalan regagne son statut de langue coofficielle, perdu depuis la fin de la IIe République espagnole (1931-1936).

- 1993 : premier discours en catalan à l'Organisation des Nations unies, prononcé par Òscar Ribas Reig, lors de l'entrée de l'Andorre à l'ONU.

- 2005 : le , le président du Comité des régions Peter Straub signe un accord qui pour la première fois, permet l'usage du catalan, du basque et du galicien dans une institution de l'Union européenne. L'ex-président de la Généralité de Catalogne, Pasqual Maragall (qui a été président du Comité des régions de 1996 à 1998) s'est adressé officiellement et pour la première fois au Comité des régions en catalan.

Remove ads

Alphabet

Le catalan utilise l'alphabet latin enrichi de digrammes, de signes diacritiques (accent aigu, accent grave, point médian dans le digramme l·l (appelé : ela geminada), cédille sous c, tréma) et de lettres diacritiques (u après g et q, i devant x et g). Il existe de nombreuses diphtongues, représentées par des paires de voyelles.

L'alphabet est le suivant :

a (à), b, c (ç), d, e (é, è), f, g (gu, ig), h, i (í, ï), j, k, l (ll, tll, l·l), m, n (ny), o (ó, ò), p, q (qu), r (rr), s (ss), t (tg, tj, tx), u (ú, ü), v, w, x (ix), z

Les lettres entre parenthèses sont les variantes possibles (avec diacritiques, dans des digrammes…), qui ne comptent pas comme lettres indépendantes. On classe les voyelles portant un accent aigu après les simples et avant celles portant l'accent grave, puis le tréma.

Remove ads

Prononciation

Résumé

Contexte

Chaque mot renferme une voyelle tonique. Une syllabe contenant une voyelle accentuée graphiquement est tonique. Si le mot ne contient pas d'accent graphique, la syllabe tonique est celle contenant la dernière voyelle dans le cas des mots terminés par une consonne sauf s, et celle contenant l'avant-dernière voyelle dans les autres cas (mots terminés par une voyelle ou s).

Voici la prononciation générale du catalan centrée sur les principales différences par rapport au français (il existe néanmoins de nombreuses variantes dialectales pour la prononciation des voyelles atones) :

- s dur, c devant e ou i, ou s sont prononcés chuintés, plus sifflants qu'en français, comme en castillan ou en occitan standards.

- u prononcé comme ou en français. Exemples : vingut (venu) [biŋ'gut] ou [viŋ'gut], bufar (souffler) [bu'fa(ɾ)].

- o est prononcé [o] ou [ɔ] lorsqu'il est tonique. Dans les autres cas, il est prononcé généralement [u] en dialecte oriental (comme u), sauf en majorquin où, comme en occidental, il est prononcé [o]. Il existe toutefois des exceptions. S'il porte l'accent aigu, il est tonique et prononcé [o] et s'il porte l'accent grave, il est tonique et prononcé [ɔ]

- e est prononcé [e] ou [ɛ] lorsqu'il est tonique. S'il porte l'accent aigu il est tonique et prononcé [e] et s'il porte l'accent grave il est tonique et prononcé [ɛ]. Dans certains cas toutefois, è est prononcé [e] en dialecte occidental et [ə] (tonique) en baléare. S'il est atone, e il se prononce [e] en dialecte occidental et [ə] en oriental.

- a est prononcé [a] en dialecte occidental. Il est prononcé [a] lorsqu'il est tonique et [ə] dans les autres cas en dialecte central. Dans une bonne partie du domaine nord-occidental, a atone final est prononcé [ɛ] lorsqu'il marque le féminin[29].

- h : toujours muet, même après un c dans certains noms propres. Par exemple dans Bosch ['bɔsk].

- l : sauf entre voyelles, généralement plus vélaire qu'en français, proche du « l sombre[Quoi ?] » anglais ou du l dur russe. Par exemple : central [sən'tɾaɫ]/[sen'tɾaɫ], altre ['aɫtɾə]/['aɫtɾe] (amuï en valencien dans ce dernier cas : ['atɾe]).

- ll prononcé comme une consonne spirante latérale palatale voisée ʎ ; ce phonème tend dans certains dialectes à disparaître au profit de j (voir yodisation)

- tll : l palatal doublé : batlle (maire) ['baʎʎə].

- l·l (l géminé) : double l, souvent simplifié en [l] dans le langage parlé. Exemples : col·lega (collègue) [kul'lɛɣə], intel·ligent [intəlli'ʒen].

- m et n n'entraînent pas de nasalisation de la voyelle située devant et sont toujours prononcés (sauf exceptions), à la différence du français : món (monde) [mon], rampa (rampe) ['rampə].

- ny (n palatal) : comme le gn français, le nh portugais ou occitan ou le ñ castillan : juny (juin) [ʒuɲ], Catalunya (Catalogne) [kətə'luɲə], Perpinyà (Perpignan) [pərpi'ɲa].

- r : battu entre deux voyelles, ou précédé d'une consonne et suivi d'une voyelle (ɾ). Exemples : pera (poire) ['pɛɾə] crema ['kɾemə]. Le r est roulé dans les autres cas –entre deux voyelles, on utilise le digramme rr– (r). Exemples : ruïna [ru'inə], Perpinyà [pərpi'ɲa], torre (tour) ['torə]. Cette prononciation rejoint celle du castillan et celle traditionnelle de l'occitan. En position finale, il est le plus souvent amuï (sauf en valencien).

- b, d et g sont dévoisés et prononcés [p], [t], [k] en position finale.

- ig : se prononce tch en fin de mot dans la plupart des dialectes. Exemples : puig (montagne) [putʃ], mig (demi) [mitʃ], sauf exception : càstig (châtiment) ['kastik].

- x : se prononce souvent [ʃ] (comme ch français), parfois [tʃ] (surtout à l'initiale) : caixa (caisse) ['kaʃə] (oriental). Il est prononcé [ks] dans certains cas : fixar [fi'ksa].

- ai, au, ei, eu, oi, ou sont des diphtongues en catalan, ne pas confondre avec les « fausses diphtongues » du français : peu (pied) [pɛw], rei (roi) [rej], taula (table) ['tawlə], bou (bœuf) [bɔw].

La prononciation reste indicative, on observe de nombreuses variations dans le traitement des voyelles atones.

Remove ads

Dialectologie

Résumé

Contexte

La dialectologie de la langue catalane est l'étude des propriétés dialectales du catalan.

En raison de l'existence d'un continuum linguistique et de larges zones de transition, hormis dans le cas des situations insulaires, la division de la langue en dialectes selon des frontières précises est malaisée. Aucun dialecte identifié n'est totalement uniforme et chacun peut être divisé en différents sous-dialectes. De même, dans les zones de dialecte constitutif on trouve des dialectes de transition vers les langues voisines, comme le bénasquais, vers l'aragonais, ou le capcinois, vers l'occitan.

Selon les propositions faites par Manuel Milà i Fontanals 1861, le domaine linguistique du catalan est traditionnellement articulé en deux grands blocs verticaux, le bloc oriental et le bloc occidental, division basée sur un traitement différencié du vocalisme atone[30],[31].

Certains dialectes ont disparu, comme le minorquin de Bordj El Kiffan (en Algérie), ou le catalan de la bourgeoisie et des classes supérieures des principales villes de Sardaigne, de Sicile, ou de Naples, dont il reste certaines traces dans leurs parlers respectifs, sarde, sicilien et napolitain. De la même manière on trouve des influences du valencien de Murcie (ca), également éteint, dans l'actuel parler murcien.

Un cas remarquable de dialecte du catalan est le catalan salat, résultat de l’interférence entre dialectes non frontaliers en raison de l'émigration, à l'époque moderne, de Majorquins au sud du domaine valencien.

Les phonèmes pertinents en catalan connaissent d'importantes variations dialectales. Une caractéristique générale est, comme dans la plupart des langues romanes et à la différence du castillan, la distinction [o]/[ɔ] et [e]/[ɛ] en position tonique[5].

Une importante caractéristique dialectale de la langue catalane est l'instabilité du vocalisme atone. Dans le bloc oriental, notamment en catalan central et roussillonnais, ce phénomène s'est manifesté de façon extrême par la réduction de [a]/[e] et [o]/[u] en [ə]/[u]. Ailleurs, on observe de nombreux phénomènes de simplification harmonisation vocalique :

- [a] final atone devient [ɛ] autour de Lérida et Fraga[29].

- Diverses harmonisations en valencien méridional.

Au niveau vocalique, le catalan se caractérise également, comme le portugais et à la différence du français et surtout du castillan, par l'absence de diphtongaison de e et o brefs latins toniques[5].

/v/ labiodental se maintient en valencien (sauf en apitxat), en baléare, et ponctuellement autour de la Conca de Barberà et de la Ribera d'Ebre. Ailleurs, le bêtacisme, commun au castillan, s'est imposé[32].

Le résultat de ĭ et ē toniques latins est également intéressant[33],[34] :

- [e] en occidental (hors zones de transition vers le central)

- [ɛ] en central

- [ə] en baléare (sauf l'ouest d'Ibiza et l'est de Minorque[35])

- [e] fermé en roussillonnais.

Remove ads

Statut et diffusion

Résumé

Contexte

Interdit en public sous Franco (discours, documents, livres, théâtre…[36]), il souffrit d'une sévère censure dans la diffusion de ses écrits, en particulier dans la première phase du régime franquiste (environ jusqu'en 1960). Depuis la nouvelle constitution espagnole de 1978, cette langue est redevenue officielle en Catalogne, aux Îles Baléares et dans la Communauté valencienne (sous la dénomination de valencien) à égalité avec le castillan (et l'aranais, variété de gascon, au Val d'Aran). On trouve en Catalogne une abondante littérature rédigée en catalan, issue d'auteurs catalanophones ou de traductions. De même, la signalisation routière est en catalan, seulement doublée en castillan sur les axes autoroutiers.

Dans les universités catalanes, la grande majorité des cours sont donnés en catalan. La plupart des thèses sont également soutenues en catalan. D'autres sont soutenues en castillan et une part non négligeable en anglais, toujours selon la base du volontariat du candidat.

Malgré son statut officiel, le catalan est toutefois peu utilisé dans le système de justice local, 8% seulement des jugements rendus en Catalogne étant rédigés dans cette langue[37].

Bien qu'il soit reconnu comme langue régionale par le conseil général des Pyrénées-Orientales[38][source insuffisante] depuis 2007, le catalan n'est pas reconnu officiellement en France, où la seule langue officielle est le français, en vertu de l'article 2 de la Constitution française modifié par la loi constitutionnelle du , qui proclame : La langue de la République est le français.

La télévision (CCRTV) est diffusée en catalan sur TV3 depuis 1981 ainsi que sur d'autres canaux publics : en analogique sur Canal33 (ca), chaîne culturelle et sportive, et K3/300 chaîne infantile et séries, mais sur la TDT (TNT), K3 (ca) et 300 (ca) sont séparées et s'y rajoute une chaîne d'information continue 3/24, une chaîne pour enfants et adolescents Canal Super3 (ca), une chaîne interactive ainsi qu’Esport 3 chaîne de sports. À Valence, il existe aussi Canal 9, Punt 2, et en Andorre, Andorra TV. S'y rajoutent des chaînes privées comme Flaix TV (ca), Pirineus TV, Barcelona TV (ca), 8tv (ca), Urbe TV, Canal Català (ca), 25 tv (ca) ou encore Localia (ca). De très nombreuses radios sont émises en catalan : publiques catalanes (Catalunya Ràdio, Catalunya Música, Catalunya Informació, iCat FM) ou espagnole (Ràdio 4), ou privées (RAC 1, RAC 105 (ca)), Flaix FM, Flaixbac, etc.). Tous ces programmes sont disponibles en Roussillon et Cerdagne où s'y rajoute une chaîne de radio Ràdio Arrels de Perpignan qui émet depuis 1981 (plus ancienne radio française à émettre exclusivement dans une langue autre que le français). Presse en catalan: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Ara et Diari de Girona.

Niveau de connaissance de la langue catalane

Usage social

Langue maternelle

Usage international de la langue

Une demande de reconnaissance du catalan comme langue officielle a été effectuée par le gouvernement espagnol en 2004 auprès de la Commission européenne[N 7].

Depuis , le catalan figure parmi les langues de diffusion des textes basiques de l'Union européenne et le droit d'en faire usage auprès de certaines administrations de l'Union est reconnu depuis 2006[43].

En septembre 2023, l'Espagne a introduit une demande officielle au Conseil des ministres des Affaires européenes de reconnaître le basque, le catalan et le galicien comme langues officielles de l'Union européenne[44].

La Charte en faveur du catalan

- Lors de la session du , le Conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé la « Charte en faveur du catalan », par laquelle le département s'engage à veiller à la promotion, au développement et à la diffusion de la langue et la culture catalanes[45].

- Le département des Pyrénées-Orientales a mis en place des panneaux de signalisation routière bilingue français/catalan sur les routes départementales sous sa responsabilité.

Remove ads

Quelques mots français d'origine catalane

- Abricot (albercoc), lui-même de l'arabe al-barkuk, entré par le Roussillon.

- Aubergine (albergínia) lui-même emprunté à l'arabe (al-bâdindjân), qui l'avait pris au perse, lequel l'avait pris à l'Inde.

- Bandoulière (bandolera), mot catalan.

- Baraque (barraca), terme catalan transmis par l'intermédiaire de l'occitan.

- Espadrille (espardenya), terme catalan transmis par l'intermédiaire de l'occitan.

- Mousse (marine) (mosso), ou de l'occitan, lui-même emprunté au castillan mozo.

- Sardane (sardana), de cerdana, danse cerdane, de la Cerdagne.

Comparaisons lexicales

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads