Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Deinococcus radiodurans

extrémophile : espèce de bactérie radiorésistante De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

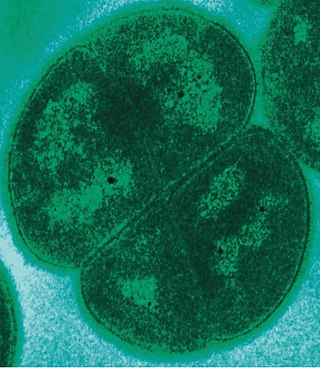

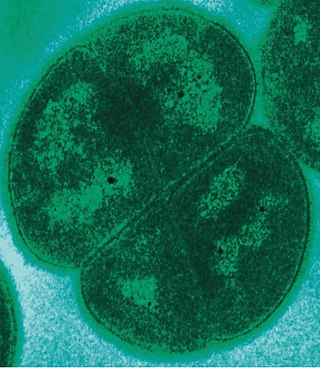

Deinococcus radiodurans est une bactérie aérobie, hétérotrophe et mésophile du phylum des Deinococcota. Non mobile, elle se présente le plus souvent sous la forme d'agrégats de quatre cellules ou plus. En dépit de sa coloration gram positive, elle est typique des bactéries gram négatives[3], par ses deux parois cellulaires en plus de sa membrane plasmique (on parle de bactérie diderme).

Surnommée humoristiquement « Conan la bactérie »[4], c'est une bactérie polyextrémophile et l'un des organismes les plus radiorésistants connus au monde. Cette bactérie présente une résistance impressionnante, notamment aux ultraviolets, aux rayonnements ionisants, au peroxyde d'hydrogène, au vide, à l'acide, aux températures extrêmes, à la dessication, au froid et à la famine. Cette capacité de résistance est due à sa structure cellulaire particulière et à son système très perfectionné de réparation de l'ADN, qui lui permet même de résister à de fortes doses de radiations ionisantes[5].

Sa haute résistance a intéressé les scientifiques[6] et aussi les industriels qui voudraient produire des bactéries génétiquement modifiées résistantes aux sols très pollués ou radioactifs pour y dégrader les solvants ou hydrocarbures notamment. Certains souhaitent créer des bactéries transgéniques rendues plus résistantes (par intégration de gènes de D. radiodurans) pour produire du méthane ou des « biocarburants de seconde génération »[7]. En 2008, un brevet était déjà déposé pour la production de « biocarburants » (à partir de déchets agricoles et sylvicoles) et un autre visant des usages médicaux.

Remove ads

Découverte et historique

Deinococcus radiodurans a été découverte pour la première fois en 1956 par A.W. Anderson[8],[a], de l'Oregon Agricultural Experiment Station, à Corvallis dans l'Oregon, lors d'expériences réalisées pour déterminer si des boîtes de conserve pouvaient être stérilisées par de grandes doses de rayons gamma. Une boîte de viande en conserve fut exposée à une dose de radiation supposée tuer toute forme de vie connue, mais à la surprise générale le processus de décomposition ne s'interrompit pas.

Une bactérie est rapidement isolée et étudiée sous toutes les coutures. Elle se révèle résistante à un grand nombre de situations extrêmes, comme l'exposition aux produits chimiques génotoxiques, aux dommages de l'oxydation, aux rayonnements ionisants et ultraviolets et à la déshydratation.

D'abord appelée Micrococcus radiodurans, la bactérie fut ensuite renommée Deinococcus radiodurans.

Remove ads

Milieu de vie

Depuis l'épisode de la boite de conserve, elle a été retrouvée un peu partout dans le monde, ses qualités la rendant ubiquiste. Elle vit aussi bien dans des zones riches en aliments comme les sols ou les matières fécales animales que dans des zones très pauvres en substances nutritives, comme la surface de certains granites désagrégés des vallées de l'Antarctique ou les instruments chirurgicaux irradiés.

Des analyses génomiques de Deinococcus radiodurans pourraient expliquer sa distribution ubiquitaire et sa variabilité génétique. La bactérie desséchée aurait fait partie de poussières qui seraient montées dans l'atmosphère et la stratosphère par des courants aériens puis serait réhydratée par la pluie ou la neige tout en retombant[9].

Remove ads

Résistances

Résumé

Contexte

Résistance à la radioactivité et aux UV

Deinococcus radiodurans est l'un des organismes les plus résistants à la radioactivité découverts jusqu'à présent avec Rubrobacter radiotolerans (es) ou Thermococcus gammatolerans, le plus résistant connu, les autres bactéries du genre Deinococcus qui sont elles aussi radiorésistantes, ou encore des cyanobactéries du genre Chroococcidiopsis. Elle résiste à des niveaux de radiations de 5 000 Gy en période de croissance sans signe notable de mutation, soit 1 000 fois la DL50 d'un être humain. Sa résistance a toutefois des limites : à 8 000 Gy[10] ou 12 000 Gy[11] selon les études, son taux de survie n'était plus que de 10 %. Les bactéries du genre Deinococcus plus généralement possèdent en général une résistance élevée aux radiations[12]. Deinococcus radiodurans supporte jusqu'à 150 cassures du double brin par chromosome sans effet mutagène alors qu’Escherichia coli n'en supporte que deux ou trois maximum et subit des mutations délétères. Cette résistance est due à son mécanisme de réparation d’ADN, expliqué plus bas.

Une telle résistance à la radioactivité est surprenante, car aucun milieu sur Terre n'est aussi radioactif, et il y a peu de chance que ce trait ait pu être retenu par la sélection naturelle. Elle serait en fait un sous-produit d'une résistance à la dessiccation[9]. Cela signifie que le mécanisme de réparation des dommages à l'ADN provoquées par la sécheresse assure la réparation des dommages provoquées par la radioactivité. Cette hypothèse est renforcée par le fait que ces caractéristiques sont trouvables chez d'autres organismes comme les Tardigrades (résistance à la dessiccation et aux radiations).

Deinococcus radiodurans résiste également aux rayonnements ultraviolets, plus particulièrement les UVC. Elle peut tolérer 10 000 fois la dose mortelle de rayonnement UV tolérée par les organismes eucaryotes et 100 fois la dose mortelle pour la plupart des organismes procaryotes, dont 33 fois plus résistante aux UV que Echerischia Coli[réf. nécessaire].

Chimie génotoxique

Deinococcus radiodurans résiste aux attaques de bains acides[réf. nécessaire].

Déshydratation

Deinococcus radiodurans résiste bien à la déshydratation complète ou dessiccation. Une fois totalement déshydratée, elle résiste encore mieux aux rayonnements et aux températures extrêmes[réf. nécessaire].

Remove ads

Mécanismes de défense

Résumé

Contexte

De nombreuses équipes ont rapidement tenté de comprendre d'où vient cette formidable résistance.

L'irradiation gamma à de fortes doses ou une longue période de dessiccation entraînent de très nombreuses cassures double-brins du génome. Or, D. radiodurans est capable de réparer ces cassures en quelques heures en milieu riche.

Le génome de D. radiodurans a été entièrement séquencé et analysé[13]. Le bagage héréditaire de la bactérie est contenu dans quatre molécules circulaires, dont deux chromosomes (de 2 648 615 et 412 340 paires de bases), un mégaplasmide (177 466 paires de bases) et un plasmide (45 702 paires de bases).

Les chercheurs ont découvert que son extrême résistance était due à la conjugaison de stratégies variées :

- prévention des dégâts cellulaires provoqués par les radicaux libres ;

- réparation des cassures chromosomiques ;

- expulsion des déchets toxiques produits lors de la réparation.

Prévention

La paroi ne pouvant stopper les rayons gamma — des photons de très haute énergie — et les empêcher d'abîmer les chromosomes, Deinococcus radiodurans ne prévient pas le morcellement de son génome mais le répare. Cependant, pour permettre cette réparation, il faut que les enzymes de réparation soient fonctionnelles et donc protégées de l'oxydation qui découle de l'irradiation.

En effet, d'importants dégâts cellulaires sont provoqués par l'apparition de radicaux libres d'oxygène à la suite de la dessiccation ou de l'exposition aux rayons UV et gamma et la bactérie doit donc posséder des systèmes de protection de ces stress oxydants. Deinococcus radiodurans est doté de toute une série d'enzymes — catalases et superoxyde dismutases (SOD) — spécialisées dans l'élimination de ces radicaux libres ainsi que de molécules antioxydantes telles que la deinoxanthine (d), pigment responsable de la couleur des Deinococcus.

Des travaux sur des bactéries mutantes ont démontré que la résistance de ces bactéries diminuait si ces divers gènes ne s'expriment plus.

La concentration intracellulaire importante d'espèces antioxydantes à base de Mn2+ protège le protéome des dommages oxydatifs, tant de manière enzymatique que non enzymatique[14].

Réparation

D. radiodurans possède plusieurs copies de son génome qu’elle utilise avec des mécanismes de réparation pour régénérer son ADN. Ainsi, D. radiodurans peut vivre dans des conditions extrêmes en restructurant et réparant son ADN.

En effet, les séquences d’ADN endommagées sont cisaillées et expulsées hors de la cellule. Ce système de nettoyage explique la présence de nucléotides défaillants dans le cytoplasme et dans le milieu de D. radiodurans.

L’expulsion du matériel génétique abîmé empêche les mutations et anomalies de l’ADN non endommagé de D. radiodurans.

La bactérie peut restructurer son ADN en 12 à 14 heures après une destruction partielle de celui-ci. Cette réparation nécessite initialement 2 copies au moins de l’ADN original (sachant que D. radiodurans en compte de 4 à 10) et se déroule en deux étapes.

Lorsque la bactérie détecte des conditions génotoxiques, elle active une « réponse de dessiccation aux radiations » (RDR) avec régulation positive notamment de cinq gènes propres aux Deinococcus : ddrA, ddrB, ddrC, ddrD[15] et pprA[16] et production de protéines impliquées dans la réparation de l'ADN comme RecA, UvrA/B, GyrA/B et SSB[17].

La première phase consiste à rassembler dans l'ordre correct tous les fragments de chromosomes pour régénérer le brin en une chaîne linéaire. Tous les morceaux seront utilisés comme modèles pour déclencher la synthèse d'ADN et allonger la chaîne par simple brin. Les fragments « en trop » sont relâchés, puis réutilisés, sinon évacués.

La deuxième phase de recombinaison génétique consiste à reconstituer les chromosomes circulaires de la cellule, à l’aide d’une protéine qui répare les brisures entre les brins, par « crossing over » (enjambement). C’est la protéine RecA, une protéine spécialiste de la réparation d’ADN, qui participe à la recombinaison entre chromosomes homologues. Une fois le génome restauré à l'identique, la synthèse des protéines est à nouveau opérationnelle : la cellule est vivante alors qu'on pouvait la considérer comme « cliniquement morte »[réf. nécessaire].

Dégradation

La réparation des chromosomes engendre de nombreux déchets sous forme de fragments d'ADN, dangereux pour la bactérie car ces morceaux abîmés peuvent être réincorporés au génome. Deinococcus radiodurans possède un système de nettoyage unique permettant le transport et l'expulsion des nucléotides endommagés à l'extérieur de la cellule.

Une fois ce recyclage réalisé, Deinococcus radiodurans peut commencer un nouveau cycle de division cellulaire.

Défenses supplémentaires

Deinococcus radiodurans améliore également sa survie en étant capable d'augmenter sa synthèse en précurseurs pour créer de nouvelles molécules et en fournissant des sources d'énergie alternatives.

Des gènes du chromosome II et du mégaplasmide semblent pouvoir fabriquer des précurseurs azotés, impliqués dans la production de protéines, à partir des cellules n'ayant pas réussi à subsister.

D'autres gènes du chromosome II codent des molécules susceptibles de dégrader les acides gras en acétyl-coenzyme A, une source d'énergie cellulaire utilisée lorsque les autres sources de carbone s'épuisent.

Remove ads

Perspectives

Résumé

Contexte

La capacité de survie exceptionnelle de la bactérie Deinococcus radiodurans en milieu radioactif a rapidement attiré l'attention des spécialistes chargés de la gestion des déchets.

Une agence gouvernementale américaine évalue ses aptitudes à dépolluer sur place des sites contaminés à la fois par des matériaux radioactifs et par d'autres polluants, organiques et minéraux. Rien qu'aux États-Unis, les experts en ont recensé 3 000, sur des lieux de production d'armes ou des centres de recherche nucléaire. Les analyses de ces sols montrent un cocktail plutôt inquiétant, où le trichloréthylène et le toluène voisinent avec de l'uranium, du plutonium et divers métaux lourds. La technique de la biodépollution repose sur une idée toute simple. On cultive des bactéries qui se nourrissent du polluant concerné, le pétrole pour prendre un exemple connu. On ensemence ensuite la zone à décontaminer, et on attend que les microbes transforment le polluant organique en eau et en gaz carbonique. On connaît toute une série de micro-organismes capables de décomposer divers polluants organiques ou de fixer les métaux lourds. Ces microbes ne peuvent toutefois pas opérer en milieu radioactif. D'où l'intérêt d'étudier la bactérie insensible aux radiations. Est-elle capable de se nourrir de composés organiques complexes ? Sait-elle fixer les métaux lourds, voire les éléments radioactifs ? Selon les premières études, il semble qu'elle soit capable de décomposer le toluène et certains produits voisins. Les adeptes du génie génétique se sont également mis au travail. Leurs projets consistent à équiper Deinococcus radiodurans de gènes connus pour rendre les bactéries capables de digérer la pollution. La bactérie recombinée serait ainsi à la fois insensible aux rayons gamma et spécialiste de la dépollution. L'inverse est également envisagé : greffer les gènes de la radioprotection sur des bactéries classiques de la dépollution.[réf. souhaitée]

Deinococcus radiodurans est également l'objet de recherches plus insolites, comme « disque dur à ADN » résistant à un éventuel holocauste nucléaire, ou comme agent nettoyant à basse température[18].

Remove ads

Voir aussi

Articles connexes

- Organismes polyextrêmophiles

- Halophile, halotolérance (résistance au sel)

- Thermophile (résistant à la chaleur)

- Bactérie

- Archaea (archées)

Liens externes

- Français :

- Une experte du rafistolage, par Fabrice Demarthon, Source : Science, vol. 286, p. 1571-1577

- Organismes polyextrêmophiles : Deinococcus Radiodurans. NatureXtreme (2011).

- La chimie du vieillissement. Interview de Miroslav Radman. Universscience.tv no 186

- Anglais :

- Le génome de D.radiodurans

- How "Conan the Bacterium" Survives Lethal Radiation Blasts

- Humble microbe could become "The Accidental (Space) Tourist"

- Microbe of the Week page from the University of Missouri-Rolla

- List of species in genus Deinococcus

- Taxonomy of Deinococcus

- Microbial Biorealm entry from Kenyon College

- DNA Repair

- DNA Damage and DNA Repair

Remove ads

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads