Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Gouvernement Albert de Broglie (3)

gouvernement français de la Troisième République De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

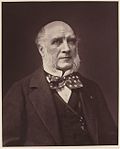

Le troisième gouvernement Albert de Broglie est le gouvernement de la Troisième République en France du au .

Il est qualifié de gouvernement du Seize-Mai (car né après la crise du 16 mai 1877) ou gouvernement d’ordre moral.

Remove ads

Composition

Nominations du 17 mai 1877

Nominations du 23 mai 1877

Remove ads

Actions du gouvernement

Résumé

Contexte

Rappelé par Mac-Mahon, Albert de Broglie reprend sa politique d'« ordre moral » et avec le ministre de l'intérieur Fourtou se livre à une épuration : 62 préfets et la quasi-totalité des sous-préfets sont remplacés, 1385 fonctionnaires sont révoqués[2]. Dès le 17 avant la nomination des membres du gouvernement, de Broglie subit un ordre du jour défavorable par la Chambre par 347 voix contre 149. En accord avec les dispositions prévues dans la Constitution, le président décide par ailleurs d'ajourner les chambres pour un mois, par décret[3].

Le gouvernement met à profit le mois de prorogation de l'Assemblée, pendant lequel il ne peut être renversé, pour prendre une série de mesures : le ministre de l'Intérieur révoque de nombreux préfets et sous-préfets pour les remplacer le plus souvent par d'anciens hauts fonctionnaires bonapartistes, dont la mission consiste à poursuivre sans relâche les délits de presse, de libraire ou de colportage. Des élus locaux sont frappés par ces mesures : 1 743 maires, soit 4 % des édiles, et 1 334 adjoints sont révoqués, et 613 conseils municipaux sont dissous[4],[5],[6]. Albert de Broglie transmet une circulaire aux procureurs généraux qui témoigne de sa fermeté : « Parmi les lois dont la garde vous est confiée, les plus saintes sont celles qui, partant des principes supérieurs à toutes les constitutions politiques, protègent la morale, la religion, la propriété et les fondements essentiels de toute société civilisée. Sous quelque forme que le mensonge se produise, dès qu’il est proféré publiquement, il peut être puni »[7]. Des procureurs comme des juges de paix sont à leur tour démis[7].

Le , un mois après son renvoi, la Chambre se réunit de nouveau mais le Président la dissout aussitôt, conformément à l'article 5 de la loi du [8]. Le jour même, il demande au Sénat son « avis conforme », ainsi que la Constitution le prévoit[9],[10].

Après avoir donné lecture aux députés du message présidentiel, Oscar Bardi de Fourtou s'adresse aux républicains : « Nous sommes la France de 1789 déployée contre la France de 1793. Nous n'avons pas votre confiance, vous n'avez pas la nôtre. […] Les hommes qui sont au gouvernement ont fait partie de cette Assemblée nationale de 1871 qui a été la libératrice du territoire ». Le député Gustave Gailly lui répond : désignant Adolphe Thiers du doigt, il s'écrie « Le libérateur du territoire, le voilà ! », ce qui soulève l'enthousiasme de la gauche et du centre. Gambetta prononce ensuite un discours de plus de deux heures dans lequel il accuse notamment le Vatican d'avoir « manigancé toute l'opération du ». Le vote de défiance, proposé par les présidents des groupes de gauche, confirme l'unité des républicains dans la crise : il est adopté le par 363 voix contre 158[9]. Sûr du prochain succès de son camp, Gambetta professe : « Nous partons 363, nous reviendrons 400 »[6].

L'avis du Sénat est rendu le : par 149 voix contre 130, il se montre favorable à la volonté présidentielle. La Chambre est dissoute trois jours plus tard, le [9],[10],[11].

Au nom de « la lutte entre l'ordre et le désordre », le président Mac Mahon s'engage personnellement dans la bataille électorale et multiplie les déplacements en province[10]. Dès le , pour emporter la décision sénatoriale sur la dissolution de la Chambre, il avait passé un accord avec les légitimistes, en échange de leur soutien, leur garantissant de nombreuses circonscriptions et s'engageant à quitter définitivement le pouvoir à la fin de son septennat[12]. Le , le duc de Broglie déclare que les candidats favorables au chef de l'État pourront utiliser une affiche blanche avec la mention « Candidat du gouvernement du maréchal de Mac-Mahon », à la manière des candidatures officielles du Second Empire[12]. Dans le même temps, le gouvernement multiplie les poursuites judiciaires contre les titres de presse ou les vendeurs de journaux et la répression des préfets s'accentue : près de 2 000 débits de boissons sont fermés, ainsi que plusieurs loges maçonniques[12].

Plusieurs ministres du cabinet sont étroitement associés au monde économique[note 2], de nombreux membres du centre gauche occupent des sièges d'administrateurs dans les plus grandes entreprises des secteurs-clés de l'économie française, en particulier les banques, les chemins de fer, les mines et la métallurgie. Ces derniers, outre leur puissance financière, ont une influence d'autant plus grande qu'ils dirigent de nombreux titres de la presse libérale. Leur impact est déterminant sur l'évolution du régime dans la mesure où ils sont lus non seulement par les politiques mais également parmi les décideurs de l'économie, banquiers, boursiers ou grands industriels[13].

Au lendemain du , une partie des milieux d'affaires, en particulier la haute banque et les grands financiers qui gravitent autour de la banque Rothschild, accueille avec satisfaction la nomination du cabinet d'ordre moral du duc de Broglie, et les semaines qui suivent l'initiative du président Mac Mahon sont marquées par une relative stabilité boursière. Toutefois, la plupart des élites économiques s'engagent clairement en faveur des 36 candidats républicains car ils considèrent le coup du Seize Mai comme « un facteur de désordre contraire à la bonne marche de l'économie ». Le Journal des débats évoque à cet égard « une éloquente leçon d'immoralité politique »[13]. Tout au long de la campagne, la presse libérale se fait l'écho de l'inquiétude des milieux d'affaires quant au ralentissement de l'économie provoqué par le coup présidentiel, après plusieurs années de calme et de prospérité, et nombre de leurs représentants apportent un soutien matériel et financier aux républicains[13]. Ce n'est que le que le Conseil des ministres fixe les élections législatives au et la réunion de la Chambre au [14].

La victoire des républicains est incontestable, mais elle n'a pas l'ampleur prévue : ils ne comptent alors que 321 élus, loin des 405 prédits par Gambetta quelques semaines plus tôt[15]. Les bonapartistes, qui passent de 76 députés à 104, constituent le premier groupe d'opposition dans la nouvelle Chambre, et si le nombre de légitimistes augmente lui aussi, passant de 24 députes à 44, les orléanistes sont en net recul, de 40 à 11 élus : la « droite parlementaire », qui a accepté de transiger en 1875 et d'instaurer la République, est défaite[11].

Le gouvernement de Broglie, désavoué dans les urnes, reste en place en attendant les élections cantonales du [16]. Pendant ce temps, Mac Mahon multiplie les consultations et envisage de dissoudre une nouvelle fois la Chambre des députés, mais une telle décision sonnerait comme un refus du verdict de la nation[17].

Faute de pouvoir former un nouveau gouvernement, le président demande le aux ministres du cabinet de Broglie de retirer leur démission, ce à quoi répliquent les députés républicains en exigeant l'invalidation de tous les députés élus avec l'affiche blanche présidentielle et la mise en accusation des ministres[18]. Le , ils déclarent la Chambre constituée[8] et réélisent deux jours plus tard Jules Grévy à sa présidence, tandis que son frère Albert Grévy propose la création d'une commission d'enquête sur les actes illégaux commis depuis le . Composée de 35 députés, elle est acceptée par 312 voix contre 205 et nommée le [18],[8]. Le duc de Broglie cherche l'appui du Sénat pour rejeter la commission, mais Audiffret-Pasquier lui fait savoir qu'une décision de création de commission d'enquête n'étant pas une loi, la chambre haute ne peut s'y opposer. Le cabinet de Broglie remet finalement sa démission dans la soirée du [18]. Elle n'est acceptée que le par le Président[19].

Dans l'impasse, Mac Mahon nomme le 23 novembre l'un de ses proches à la présidence du Conseil, le général de Rochebouët[20].

Remove ads

Voir aussi

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads