Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Grèbe huppé

espèces d'oiseaux De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Podiceps cristatus

Le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) est une espèce d'oiseaux aquatiques de la famille des Podicipédidés. C'est le plus grand des grèbes présents en Europe. Sa parade nuptiale est connue pour sa complexité.

Remove ads

Morphologie

Résumé

Contexte

Mensurations

C'est un grèbe de 46 à 56 cm de longueur avec une envergure de 75 à 90 cm, pesant entre 700 et 1 200 g.

Aspect général et plumage internuptial

Il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez cette espèce. Cet oiseau présente une calotte noire, courte en saison hivernale. Le dos est sombre et les flancs présentent des reflets roux. La poitrine, la gorge, la face et le ventre sont blancs en toute saison, ce qui le distingue du Grèbe jougris. Le cou majoritairement blanc est long et fin, le bec rosé long et pointu en forme de poignard. Ses pattes sombres ont des orteils lobés, comme chez tous les grèbes.

La femelle est légèrement plus petite que le mâle, avec un cou, un bec, une huppe et une collerette plus courtes. Le bec du mâle est plus dans le prolongement du front, alors que l'angle est plus important chez la femelle[1].

Plumage nuptial

Au printemps, lors de la saison de nidification, les oiseaux des deux sexes sont ornés de touffes de plumes roux orangé à pointes noires sur le côté de la tête, et la calotte de plumes noires s'est développée en une double huppe. Les plumes des joues et des huppes sont érectiles, caractéristique utilisée lors de la parade nuptiale.

Aspect des juvéniles

Les juvéniles sont reconnaissables grâce à des bandes noires sur la tête, les joues et le cou. Ils ne possèdent pas encore de huppe. Leur corps est grisâtre.

À moins de quinze jours, les juvéniles sont quasiment toujours portés sur le dos de leurs parents. Après cet âge, ils nagent à côté. À l'âge d'un mois, le duvet pousse sur le dos du juvénile et commence à dissimuler les rayures. Le juvénile dépasse la moitié de la taille de l'adulte. Âgé de six semaines, le juvénile est recouvert de duvet et les rayures ont presque disparu. Il fait les deux tiers de la taille de l'adulte. Le duvet est recouvert de plumage et les tâches sur leur crâne deviennent blanche à partir de sept semaines et demie. Le crâne et le bec sont allongés comme ceux d'un adulte à partir de huit semaines[2].

Remove ads

Comportement

Résumé

Contexte

Vol

Le grèbe n'est pas à l'aise en vol, il lui faut un long élan pour décoller. Il l'est encore moins à terre. Il passe l'essentiel de son temps sur l'eau, nageant ou plongeant.

Il vole assez bas, avec des battements d'ailes rapides (quatre ou cinq battements par seconde[3]), cou et pattes étendus et légèrement tombants. On peut alors voir une large tache blanche sur la partie supérieure et antérieure de l'aile, ainsi qu'un miroir blanc sur la partie postérieure[4],[5]. Lors du vol, il lui arrive souvent d'utiliser ses pattes comme gouvernail[6].

Les grèbes huppés volent la nuit[2]. Ils se déplacent principalement l'hiver lorsque le froid gèle leurs étangs et y reviennent au printemps[7].

Alimentation

C'est un excellent plongeur, capable de plonger jusqu'à 3 minutes et 20 mètres de profondeur, mais sa profondeur habituelle de plongée est le plus souvent de 4 à 6 m.

Il se nourrit principalement de petits poissons (de 5 à 20 cm généralement) ; il en consomme de 150 à 200 g en moyenne par jour. Opportuniste, ses principales proies sont les poissons les plus communs qu'il trouve dans son milieu, surtout des cyprinidés (gardons, goujons, ablettes, etc.) et de jeunes perches communes. Il mange également des insectes, larves, des crustacés (dont des crevettes en milieu marin), des mollusques et même des grenouilles. Les petits sont tour à tour nourris avec des poissons et des plumes ; les plumes permettent de créer une boule protectrice au fond de l'estomac où les arêtes des poissons sont stoppées pour permettre une digestion plus lente.

Sous l'eau, il nage avec ses deux pattes faisant des cercles et qui tournent à 90° autour de la rotule[8].

L'oiseau imperméabilise son plumage à l'aide de la glande uropygienne[9].

Le grèbe huppé consomme régulièrement ses plumes et en donne à manger à ses petits. Les scientifiques se sont rendus compte que les plumes forment un tampon dans l'estomac qui empêche le passage des arêtes, lesquelles risqueraient de perforer le système digestif. Les arêtes restent ainsi dans l'estomac où elles sont lentement attaquées par les sucs digestifs. Le grève recrache régulièrement ce bouchon d'éléments non digérés[10].

Reproduction

Les couples commencent à se former au cœur de l'hiver. La nidification peut commencer dès le mois de janvier si les conditions météorologiques ne sont pas trop rudes, mais elle a généralement lieu entre avril et juillet. Cette espèce est célèbre pour sa parade nuptiale élaborée.

Les grèbes huppés ont plusieurs sortes de parades nuptiales. Dans la première, la femelle nage sous l'eau à quelques centimètres de la surface en direction du mâle. Celui-ci baisse la tête, montre sa crête et déploie ses ailes verticalement, comme un chat qui ferait le gros dos[11].

Lors d'une autre parade nuptiale, les deux oiseaux se font face, allongent leur cou et secouent la tête en poussant des cris[12].

Lors d'une troisième parade nuptiale, l'un des oiseaux s'enfuit rapidement en nageant sur l'eau. Après quelques mètres, il revient en baissant sa tête, montrant sa crête et déployant ses ailes verticalement. La parade finit en secouant la tête comme lors de la parade précédente[13].

Lors de la quatrième parade nuptiale, plus rare, les oiseaux s'éloignent doucement, plongent chercher des algues dans leur bec, puis dansent poitrine contre poitrine à la verticale en secouant les algues. Les oiseaux finissent pae se secouer la tête comme lors de la deuxième parade[14] (voir vidéo). Cette parade peut continuer même pendant la construction du nid[6].

Le nid est généralement un radeau fait de plantes aquatiques, algues et roseaux, rasant la surface de l'eau. Ce nid, reposant sur le fond du plan d'eau, ou flottant et amarré à la végétation, est en général assez peu profond. La femelle pond une couvée par an, parfois deux, de 3 à 5 œufs en moyenne (en fait de 1 à 9) vers mai-juin. Les œufs, blancs à la ponte, brunissent au contact des végétaux en décomposition qui constituent le nid[4].

L'incubation dure entre 27 et 29 jours, assurée aussi bien par le mâle que par la femelle qui se relaient toutes les une à trois heures[15]; les œufs sont parfois laissés seuls un moment, mais ils sont alors recouverts de végétaux en décomposition pour les tenir au chaud. Après l'éclosion, les poussins nidifuges, au plumage rayé, sont nourris par les deux parents, qui les transportent souvent sur leur dos. Ils deviennent indépendants à 71 ou 79 jours.

Le nid est abandonné dès l'éclosion du dernier œuf[16]. Les poussins naissent avec 24 heures d'intervalle. Les plus grands ayant plus de facilité à demander de la nourriture aux parents, la différence de taille s'accroît avec le temps[17]. La moitié des poussins meurt dans leurs quinze premiers jours. La cause majoritaire est un refroidissement lié aux intempéries[18].

Lorsque les grébillons ont cinq à six semaines, le mâle et la femelle se séparent avec chacun une partie de leur progéniture. Simmons constate que cette séparation est bénéfique à leur alimentation, les oiseaux chassant le poisson dans des endroits différents du plan d'eau[19].

Après la séparation des adultes, chaque adulte va nourrir en priorité l'un des poussins, au détriment de l'autre. Le taux de mortalité du dernier augmente donc. Pour certains scientifiques, ce mécanisme permet de privilégier la survie d'un des deux poussins en cas de disette[20].

Cet oiseau commence à se reproduire vers l'âge de 2 ans[21] et peut vivre de 10 à 15 ans[5]. Mais le record actuel (2008) de longévité, déterminé par marquage, est détenu par un individu bagué en Russie : 19 ans et 3 mois[22].

Vocalisations

Cet oiseau bruyant, surtout lors de la parade nuptiale, émet des coassements nasillards (kekekekek) et des croassements au son de crécelle (eeerrrrr). Pour entendre son cri, voir sur cette page (Lien direct).

Remove ads

Répartition et habitat

Résumé

Contexte

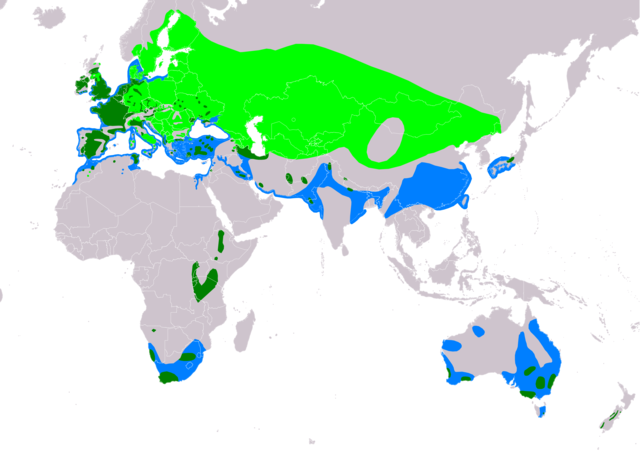

Répartition

En Europe, on le trouve partout sauf dans le nord de la Scandinavie. Ceux vivant dans l'est ou au nord de l'Europe migrent vers l'ouest ou le sud. Il vit aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, et en Afrique équatoriale, de l'est et du sud. Il n'est qu'occasionnel en Afrique de l'Ouest.

Il se reproduit également en Turquie et hiverne sur place, dans l'est de la Méditerranée et en Égypte sur les lacs du delta du Nil et sur le Lac Karoun[23].

Habitat

Le Grèbe huppé fréquente, l'été, les lacs, les étangs, les marais, les réservoirs artificiels, les ports et plus rarement les rivières paisibles. Il préfère les eaux peu profondes entourées d'une frange de végétation palustre.

L'hiver, les migrateurs se trouvent sur les lagunes et les eaux salées calmes, dans les estuaires, les baies et les golfes abrités mais aussi en mer à proximité des côtes. Il y a parfois des rassemblements regroupant des milliers d'oiseaux, par exemple sur l'IJsselmeer (Pays-Bas), sur les lacs suisses (notamment le lac de Neuchâtel) et sur la Mer Noire[24].

Ces oiseaux, aujourd'hui plus fréquents qu'autrefois en Europe, tendent de plus en plus à occuper tous les milieux aquatiques disponibles, pourvu que leur nourriture soit présente en quantité suffisante. Vivant à découvert sur l'eau et étant peu farouches, ils peuvent parfois s'observer facilement en train de pêcher, ou même nicher, dans des sites très fréquentés par l'homme, comme des canaux urbains, des étangs de parcs publics ou encore des ports de plaisance[25].

Migration

Les populations du nord ou à l'est de son aire de répartition, où le gel fige les plans d'eau, sont migratrices. Elles vont passer l'hiver plus au sud ou à l'ouest, dans des régions plus proches de l'océan Atlantique ou de la mer Méditerranée. Le vol se fait de nuit. Les départs d'automne se font à date variable, selon le climat de la région et les conditions météorologiques ; les retours de printemps ont lieu vers mars ou avril[4]. Ce sont des migrateurs partiels.

Remove ads

Le Grèbe huppé et l'homme

Résumé

Contexte

Chasse

Pendant longtemps le grèbe huppé était accusé de consommer le poisson des pêcheurs et chassé[26].

Cet oiseau élégant a été chassé à partir des années 1800 pour ses plumes, surtout celles de la poitrine et de la tête, qui étaient utilisées entre autres dans les étoles et boas, les manchons et les cols des habits ou comme ornement de chapeau[27]. La mode des plumes de grèbe cesse vers 1907-1908, et avec elle la chasse de l'animal pour les utiliser. L'étude des régimes alimentaires montre que l'animal consomme surtout des poissons de faible valeur marchande ou des juvéniles qui ont un taux de mortalité de toutes façons fort élevé. Par conséquent, il ne fait qu'une faible concurrence aux pêcheurs ce qui pousse à l'arrêt de la chasse au grèbe[28].

Statut et préservation

Depuis l'arrêt de cette chasse, l'espèce s'est rétablie, et sa population mondiale est estimée de nos jours dans une fourchette comprise entre 530 000 et 1,7 million d'individus[29], et la population européenne à plus de 300 000 couples[30]. Pour cette raison, l'UICN classe cette espèce dans la catégorie « préoccupation mineure ». S'il y a quelques décennies le grèbe huppé était encore un oiseau assez peu commun, absent de nombreuses régions, cantonné à certains étangs sauvages et considéré comme un des symboles des zones humides préservées, à l'instar du héron cendré, il est désormais relativement abondant presque partout en Europe occidentale, et la plupart des plans d'eau pouvant l’accueillir en abritent aujourd'hui un ou plusieurs couples, même dans les zones urbanisées. Il fait partie des oiseaux qui ont réagi avec le plus de succès aux efforts de protection de l'avifaune aquatique des décennies passées.

L'AEWA fait cependant une estimation plus nuancée en distinguant les populations : si les populations du Nord et du Nord-Ouest de l'Europe, de la mer Noire et de la mer Méditerranée ne sont classées qu'en catégorie C (populations comptant plus de 100 000 individus), les populations de la mer Caspienne (25 000 individus) et celle d'Afrique de l'Est et du Sud sont en catégorie A1c (populations très menacées de moins de 10 000 individus)[31].

Bien qu'elle ne figure pas dans la liste des espèces menacées en Europe, cette espèce est classée dans l'annexe III[32] de la Convention de Berne depuis le 01/03/2002.

L'Agence européenne pour l'environnement considère cette espèce comme sécurisée depuis 1994[33].

Le Grèbe huppé bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire[34]. Il est donc interdit de le détruire, le mutiler, le capturer ou l'enlever, de le perturber intentionnellement ou de le naturaliser, ainsi que de détruire ou enlever les œufs et les nids, et de détruire, altérer ou dégrader son milieu. Qu'il soit vivant ou mort, il est aussi interdit de le transporter, colporter, de l'utiliser, de le détenir, de le vendre ou de l'acheter.

Nom et position systématique

Le terme de grèbe est utilisé depuis au moins le XVIe siècle pour désigner les membres de cette famille d'oiseau[35]. Le terme Podiceps est formé de deux mots grecs, podex, le croupion et pes, les pieds, les pattes. Quant à cristatus, c'est un mot latin signifiant crête, aigrette, huppe (ce qui rejoint le nom de grèbe huppé)[36].

D'après la classification de référence (version 14.1, 2024)[37] de l'Union internationale des ornithologues, le Grèbe huppé possède 3 sous-espèces :

- Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus 1758) : nord-ouest de l'Europe, mer Méditerranée, mer Noire, mer Caspienne, est et sud de l'Asie ;

- Podiceps cristatus australis (Gould 1844) : Australie, Nouvelle-Zélande ;

- Podiceps cristatus infuscatus (Salvadori 1884) : est et sud de l'Afrique.

Philatélie

De très nombreux pays ont émis des timbres à l'effigie de cet oiseau[38],[39].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads