Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Journal des savants

Jean Le Gallois, fondateur, 5 janvier 1665 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le Journal des sçavans (de 1665 à 1790), devenu Le Journal des savans (de 1791 à 1830), puis Le Journal des savants, est le plus ancien périodique littéraire et scientifique d'Europe[1].

Le premier numéro parut à Paris le sous forme d’un bulletin de douze pages[2] annonçant son objectif de faire connaître « ce qui se passe de nouveau dans la République des lettres[3] ». En 1665, le siège du Journal des savants se trouvait dans rue Montorgueil dans une maison à l'enseigne du Cheval Blanc[4]. Supprimée en 1792, sa publication reprend en 1816, sous son nouveau nom, et perdure depuis.

Remove ads

Contenu

Résumé

Contexte

Dans l'avertissement du premier numéro, il était précisé qu'il s'agissait de rendre compte des principaux ouvrages paraissant en Europe, de publier des notices nécrologiques sur les hommes célèbres, de faire connaître les nouvelles découvertes dans les arts et les sciences, y compris la physique et la chimie, les inventions mécaniques et mathématiques, les observations célestes et météorologiques et les découvertes anatomiques, d'examiner les décisions juridiques des tribunaux laïcs, ecclésiastiques et universitaires, et enfin de rapporter tout ce qui était susceptible d'intéresser les gens de lettres ou les « sçavans », autrement dit toutes les personnes cultivées.

Parmi les dix articles publiés dans ce même numéro, on pouvait lire un rapport sur la naissance d'un monstre à Oxford, une note sur les nouveaux télescopes de Giuseppe Campani[5], un commentaire sur la nouvelle édition du traité de Descartes, De l'homme, et un compte rendu des dernières parutions sur l'histoire de l'Église d'Afrique.

Si son contenu relevait pour une large part de la gazette littéraire plutôt que du journal scientifique, le Journal des sçavans n'en joua pas moins un rôle considérable dans la diffusion des connaissances scientifiques en permettant la communication entre savants. Le nombre d'articles consacrés aux sciences, souvent illustrés de gravures sur bois, s'accrut au fil des années. Aussi les lecteurs du Journal furent-ils les premiers à être informés de la parution du Micrographie de Robert Hooke, de la mise au point du premier navire à double coque par William Petty, de l'invention de la balance arithmétique par Cassini, de l'utilisation que fit Robert Holmes des horloges de Huygens à bord de la Reserve, ou encore des expériences menées par Ole Roemer pour déterminer la vitesse de la lumière (journal du 7 décembre 1676)[6].

La parution du premier numéro du Journal des sçavans suscita immédiatement l'intérêt des membres de la Royal Society de Londres. À peine trois mois plus tard, le , un journal similaire, mais consacré plus spécialement aux nouvelles observations et expérimentations scientifiques, fut lancé par Henry Oldenburg sous le titre Philosophical Transactions. Ce périodique, dont la publication n'a jamais été interrompue, servit de modèle à tous les journaux scientifiques ultérieurs en Europe. Il fut bientôt suivi en Italie par le Giornale de' Letterati en 1668, puis en Allemagne par les Acta eruditorum Lipsiensium d'Otto Mencke en 1682.

En province, le Journal des sçavans était contrefait et avait donc une pagination légèrement différente. À Lyon, second centre intellectuel et d'imprimerie du Royaume après Paris, l'imprimeur Thomas Amaulry fit paraître une version contrefaite de cette publication, à la plus grande joie des érudits locaux.

Remove ads

Historique

Résumé

Contexte

Fondé sous le patronage de Colbert[7] par Denis de Sallo, conseiller au Parlement de Paris, Le Journal des sçavans fut dirigé successivement par l'abbé Gallois (1666-1674), l'abbé Jean-Paul de La Roque (1674-1687) épaulé par l'abbé Cureau de la Chambre et Louis Cousin (1687-1701).

De 1701, à 1714, l'abbé Bignon assure la direction du journal[8] et en confie la rédaction à une équipe de plusieurs membres.

Hebdomadaire irrégulier jusqu'en 1723, il parut mensuellement jusqu'en 1792, date à laquelle il fut supprimé[1]. Au cours de cette période, plusieurs éditions parallèles, dont une en latin, et de nombreuses contrefaçons furent publiées à Bruxelles, Amsterdam et Cologne.

Rétabli et rebaptisé Journal des savants en 1816[1], il fut dès alors rédigé par des membres de l'Institut de France et imprimé à l'Imprimerie nationale, avec pour directeurs Pierre-Claude-François Daunou (1816-1838), Pierre-Antoine Lebrun (1838-1872), Charles Giraud (1873-1881) et Léopold Delisle (1896-1907).

À partir de 1908, la publication du Journal des savants fut confiée à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui en demeure l'éditeur. Le journal des savants est aujourd'hui dirigé par Jacques Jouanna, Pierre-Sylvain Filliozat et Jacques Dalarun et paraît deux fois par an[1]. Il est diffusé depuis septembre 2021 par Peeters Publishers[9].

Orthographe

L'orthographe de son titre a évolué : Journal des Scavans de 1665 à 1790, c'est devenu Journal des Savans en 1791 et Journal des Savants en 1833[10].

Remove ads

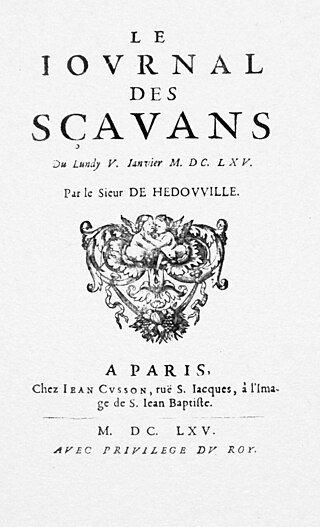

Journal des sçavans du 5 janvier 1665

Résumé

Contexte

Le premier numéro paru le 5 janvier 1665, avait ce titre[10]:

« Le Journal des Sçavans. Du lundy V. Janvier M.DC.LXV. Par le Sieur de Hédouville. »

Hédouville n'était qu'un prête-nom, le valet de chambre de Sallo natif de Hédouville, qui, passait son temps plongé dans les livres[10]. Son nom complet — Roussel de Hedouville — apparaît dans le numéro 12 janvier 1665.

Le tout premier numéro du Journal des Sçavans compte huit articles, dont sept sont des critiques de livres, ou plutôt des notices, car ils sont tous assez courts[11]. À partir de cette date il est paru tous les lundis, sur 12 pages, in-quarto écrits en français, et c'est ce format qui a été conservé.

- Vigilii Tapsensis et Victoris Vitensis Provinciae Byzacenae episcoporum opera, Edente R.P. Chifletio, Soc. lefu Presb. in 4. Dinione.

- Il s'agit du Vigilii Tapsensis et Victoris Vitensis Provinciae Byzacenae episcoporum opera[12] du jésuite Pierre-François Chifflet (1592-1682), une édition des œuvres de Victor de Vite et Vigile de Thapse (en), qui vécurent au Ve siècle.

- HenriciI Spelmani Glossarium, continens Latino-barbara, peregrina, obſoleta, & nonate ſignificationis vocabula, in folio, Londini.

- Il s'agit du Glossarium archæologicum de Henry Spelman (1562-1641), ouvrage posthume.

- Ragguaglio Di nuove osservazioni, da Giuseppe Campani. in 12. In Roma.

- Il s'agit du Ragguaglio di due nuove osservazioni una celeste in ordine alla stella di Saturno; e terrestre l'altra in ordine a gl'istrumenti medesimi, co' quali s'e fatta l'una e l'altra osservazione de Giuseppe Campani (1635-1715)[13], qui traite d'un nouveau type de lentille et de son utilisation pour l'observation de Saturne et de Jupiter. Il existe pour cet article un parallèle dans le premier numéro des Philosophical Transactions du 6 mars 1665, « An Accompt of the improvement of Optick Glasses. ».

- Dissertatio de præcedentia Regum Galliæ, Hiſpaniæ, & Angliæ : ſimul & tractatus de Legatis. Authore Jacobo Hovvel, Anglo. Londini.

- Le Dissertatio de præcedentia de James Howell (en) (1576-1649)[14], est une ouvrage en latin traduit depuis l'anglais, titré en grec Ο Προεδρια Βασιλικη / Proedria-Basilike, puis en anglais, A Discourse Concerning the Precedency of Kings[15], dont l'objet est de défendre la primauté des rois anglais. Il suscite ici dans le journal des savants une vive critique patriotique en faveur de la monarchie française. Il est suivi d'un traité distinct de L’Ambassadeur (en latin le tractatus de Legatis, traduit depuis l'anglais, a Treatise of Ambassadors).

- Martini Schoockii De sternutatione Amftelodami.

- Il s'agit du De Sternutatione tractatus copiosus[16] du philosophe Martin Schoock (1614 - 1669) qui traite à la fois de des aspects médicaux et culturels des éternuements. C'est un témoignage intéressant sur le changement d'opinion au contact du De catarrhis de Conrad Victor Schneider de 1660-64[17]. Le Journal annonce que le traité a déjà été publié 15 ans plus tôt (De sternutatione tractatus de 1649, ouvrage perdu) et que l'auteur en 1664 a complètement changé d'opinion.

- Casparis Scioppii, Suspectarum. Leftionum Libri quinque. Amftelodami.

- Il s'agit du Suspectarum lectionum de Caspar Schoppe, dit Scioppius (1576-1649)[18], une critique des ouvrages des anciens, & principalement de Plaute et d’Apulée. Il contient 114 épitres, que « Scioppius avoit addreſſées à tout ce qu’il y auoit d’habiles gens de ſon temps ».

- L’Homme de Rene Des Cartes, avec un traité de la formation du Fœtus du meſme Autheur. A Paris.

- Il s'agit de la publication posthume de deux traités de René Descartes (1596-1650), L'homme, traité inachevé rédigé dans les années 1630 et publié de manière posthume, d'abord en 1662 en latin, puis en 1664 en français par Claude Clerselier. L'édition de 1664 est accompagnée d'un court texte, La description du corps humain et de toutes ses fonctions, connu sous le titre de Traité de la formation du fœtus, des remarques de Louis La Forge et de la préface traduite de l'édition latine de Florent Schuyl.

- Extrait d'une lettre escrite d'Oxfort, le 12. Novembre 1664.

- Cette lettre évoque la naissance (et de la mort) de jumeaux siamois, ainsi que de leur autopsie ultérieure.

Remove ads

Journal des sçavans du 12 janvier 1665

Résumé

Contexte

Le second numéro du Journal des Sçavans compte six articles

- Decretum Sacrae Indicis Congregationis decreto damnat, quo damnati, prohibiti, acreſpectiuè ſuſpenſi fuerunt infraſcripti omnes libri. Romæ, 17. Nouembris 1664. ; avis de la Congrégation de l'Index, Bernardino Spada condamnant l'ouvrage de Pierre de Marca (1594-1662), le Concordia sacerdotii et imperii consilium seu de libertate gallicane, lecture du gallicanisme, qui privait l'épiscopat de ses sources d'autorité indépendantes, le roi était le protecteur et la source des libertés gallicanes, qui reposaient sur le privilège royal et étaient garanties par un pouvoir royal absolu[19].

- Servati Lupi Presbyteri et Abbatis Ferrarienſis opera. Pariſiis, Per Baluzium. 8.

- Cerebri anatome : cui accessit nervorum deſcriptio & uſus. Studio Thomaæ Willis in Academia Oxonienſi Pbiloſophiæ naturalis Profeſſoris. Londini. ; il s'agit du Cerebri anatome de Thomas Willis (1621-1675). Cette même année le Cerebri anatome est commenté dans le Discours sur l'anatomie du cerveau de Nicolas Sténon, publié plus tard.

- Abrege Des Vies Des Poetes, par M. le Febvre, in 12. A Saumur ; ouvrage au savant helléniste Tanneguy Le Fèvre, Les Vies des poètes Grecs[20]; cet ouvrage reprend deux nouvelles « Le Mariage de Belfegor, Nouvelle Italienne, traduite en François par le meſme Autheur, dans le meſme Volume. » et « La vie de Theſée, traduite du Grec de Plutarque en François, par le meſme, dans le meſme Volume. »

- Mémoires de Cheverny. Chancelier de France. A Paris, in 12.

- Arrest rendu à la grande Chambre. L’unziéme iour de Decembre 1664.

Ce numéro marque un tournant dans l'histoire du Journal des savants. de Sallo s'était fait des ennemis à cause de ses critiques acerbes (dont Guy Patin) ; il avait aussi soutenu ouvertement le gallicanisme, doctrine qui cherchait à organiser l'Église catholique du royaume de France, de façon autonome par rapport au pape. Ce qui contraria l'Église et plus particulièrement les Jésuites. Le légat Carlo Roberti de' Vittori qui s'était assuré de recevoir le journal, dès janvier s'était offusqué des publications défendant le gallicanisme. Le Journal des Savants en publiant un décret de la Congrégation de l'Index (Decretum Sacrae Indicis Congregationis etc.), et en le faisant suivre du commentaire qui suit, a « montré une indépendance de langage » qui a irrité le Saint-Siège[10]:

« LA Cour de Rome ayant touſiours ſes viſées ; il n’eſt pas trop ſeur de s’attacher ſcrupuleuſement à ſes Cenſures. C’eſt pourquoy ce Decret ne doit pas empeſcher qu’on ne faſſe touſiours autant d’eſtime qu’on faiſoit du livre des libertez de l’Egliſe Gallicane, compoſé par feu M. de Marca. En effet il ne contient que des maximes tres-conſtantes, & qui peuvent paſſer pour des loix fondamentales de cette Monarchie.

De meſme on n’aura pas moins bonne opinion de la ſincerité de M. Baluſe, quoy qu’on l’accuſe dans ce Decret d’avoir fauſſement attribué ce livre à M. de Marca. Car il eſt viſible que la congregation n’a uſé de cette adreſſe, que parce qu’elle n’a pas oſé attaquer directement la memoire de ce grand Archeveſque, & qu’elle s’eſt imaginée qu’il ſeroit plus facile de deſcrier ſon livre, en ſubſtituant à ſa place une perſonne d’une dignité moins relevée dans l’Egliſe. Semblablement, cette Cenſure n’empeſchera pas que le livre de M. de Launoy n’ait touſiours l’approbation univerſelle ; puis qu’on ſçait qu’il n’a eſté cenſuré, que parce qu’il deffend trop bien les droits des Ordinaires, contre les pretendus privileges & exemptions des Ordres Religieux. »

Une plainte discrète du légat du pape auprès du secrétaire d'État des Affaires étrangères, Hugues de Lionne, aboutit finalement à la suspension du Journal après son treizième numéro, paru le 30 mars 1665. Sa nécessité fut cependant reconnue et il fut rétabli à la fin de l'année sous la direction d'un nouveau rédacteur en chef, l'abbé Gallois, bien que de Sallo restât l'élément moteur du journal[11],[8],[10].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads