Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Kaʻahumanu

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Elizabeth Kaʻahumanu, née le à Hana, sur l'île de Maui (Hawaï), et morte le à Mānoa, près de Honolulu (Hawaï), est une reine consort du royaume de Hawaï en tant que femme de Kamehameha Ier, premier roi de l'Archipel. Épouse préférée du roi, elle est aussi la plus puissante politiquement et continue à exercer un pouvoir important, même après le décès de son mari, en tant que Kuhina Nui (en) (Premier ministre) pendant le règne de ses deux beaux-fils, Kamehameha II puis Kamehameha III.

Elle joue un rôle central dans l'abolition du kapu (en), le système de règles religieuses hawaïen, et dans l'établissement de réformes sociales et légales, influencées par le christianisme. Elle est régente dans une période de fortes luttes internes de pouvoir et d'ingérences extérieures. Elle se tourne vers le christianisme pour renforcer son autorité, tout en cherchant à protéger l'autonomie du royaume. Sa conversion marque un tournant dans l'histoire religieuse des îles.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Jeunesse

Ka‘ahumanu naît vers 1768, probablement sur l'île de Maui, dans une famille noble hawaïenne, issue d'une lignée royale[1]. Son anniversaire est célébré le [2]. Dès son jeune âge, elle bénéficie d'une éducation relative à son statut social et occupe une position de prestige parmi les Aliʻi (en), les chefs traditionnels hawaïens[1]. Fille de Keeaumoku Pāpaiahiahi et de Namahana'i'Kaleleokalani, son père est un fugitif alliʻi de l'île d'Hawaï, et sa mère est la femme de son demi-frère, le roi de Maui, Kamehameha Nui. Par sa mère, Kaʻahumanu a des liens de parenté avec les rois de l'île de Maui, et par son père, elle est la troisième cousine de Kamehameha, alors roi d'Owyhee, avec lequel elle partage un ancêtre commun, la princesse Kalanikauleleiaiwi de l'île d'Hawaï[3].

Le nom de Kaʻahumanu est issu de celui de son possible père biologique, Kahekilinuiʻahumanu, car ce serait grâce à lui que son père aurait pu fuir de l'île d'Hawaï. Son nom signifie ainsi drape de plumes.

Elle a plusieurs frères et sœurs dont le gouverneur John Adams Kiiapalaoku Kuakin (1789–1844), la reine Kalākua Kaheiheimālie (1778–1842) et le gouverneur George Keeaumoku II de Maui[4]. Son père devient un conseiller et un proche de Kamehameha après l'unification de l'Archipel et la création du royaume d'Hawaï, avec qui il réalise un mariage arrangé avec sa fille lorsqu'elle a treize ans.

Le contexte politique de l’époque est marqué par des luttes de pouvoir internes au sein du royaume hawaïen. Avant l'unification sous Kamehameha, les îles sont fragmentées en différents royaumes, souvent en guerre. À mesure que Kamehameha réussit à soumettre les autres chefs locaux, il crée un royaume unifié, mais cette domination suscite des tensions. Les alliances entre chefs et les rivalités internes sont fréquentes, notamment au sein de la famille royale et parmi les ali‘i. L’ascension de Ka‘ahumanu au pouvoir s’inscrit donc dans un contexte de consolidations politiques et militaires complexes[1].

Mariage et reine

Elle se marie avec Kamehameha I. Le mariage de Ka‘ahumanu et Kamehameha est stratégique. L'union sert à renforcer l'autorité de Kamehameha. En tant qu’épouse du roi, Ka‘ahumanu a un rôle clé dans l’administration et l'organisation du royaume. Elle est particulièrement impliquée dans la gestion des affaires internes, notamment dans les décisions militaires et diplomatiques cruciales[5]. Elle est l'épouse favorite de Kamehameha I[3].

Après la mort de Kamehameha en 1819, Ka‘ahumanu devient Kuhina Nui (en), une position de régente qui lui confère une grande autorité, au-delà de son rôle traditionnel de reine consort. Elle prend en charge la régence pour son fils, Kamehameha II (Liholiho), alors mineur, et fait face à de nombreuses luttes internes pour maintenir sa domination[6],[7]. Le statut de Kuhina Nui est alors créé pour elle, équivalent de la fonction de Premier ministre de nos jours. Son pouvoir s'accroît et elle gouverne en tant que reine douairière, pendant les règnes de Kamehameha II et Kamehameha III[7].

D'une certaine manière, Kaʻahumanu est en avance sur son temps et sur les droits accordées aux femmes hawaïennes, même si c'est avant tout afin d'en tirer personnellement avantage. Elle conspire ainsi avec une des femmes de son mari, Keōpūolani, mère des rois Kamehameha II et Kamehameha III, afin de manger à la même table que le roi, ce qui est contraire au protocole et aux codes de conduite alors en vigueur à la cour du roi. Cela deviendra le ʻAi Noa.

Rôle politique

Affaire de Kauai et remariage

Les îles de Kauai n'ayant jamais été conquises par Kamehameha, une capitulation est négociée sans effusion de sang. En 1810, le roi de d'île Kauai, KaumualiʻI, devient ainsi un vassal au sein du royaume unifié d'Hawaï. À la mort de Kamehameha, son successeur Kamehameha II et sa belle-mère Kaʻahumanu craignent que KaumualiʻI ne s'enfuie. Ils l'enlèvent donc et le forcent à marier son fils, Kealiʻiahonui, à la reine douairière Kaʻahumanu en 1824. Cette union, purement politique, ne produit aucun enfant mais permet d'éviter une rébellion à Kauai et de réduire considérablement l'influence et le rôle politique de la famille de Kealiʻiahonui qui devient définitivement un noble fidèle à la royauté.

Abolition du kapu

Le kapu (en) est le système religieux et social traditionnel hawaïen. Son abolition constitue un tournant majeur sous le règne de Ka‘ahumanu. En 1819, six mois après la mort de Kamehameha I, elle plaide pour la suppression de ce système qui imposait des interdictions strictes, notamment en matière de nourriture, de comportement social et de relations entre les sexes. Le kapu favorisait une hiérarchie religieuse où les kahuna (prêtres) et les ali‘i (chefs) détiennent un pouvoir spirituel absolu. Ce système, basé sur des croyances polythéistes, fait des femmes des figures de moindre statut dans la société hawaïenne[8],[9],[10].

Motivée par le désir de moderniser le royaume et de réduire le pouvoir des prêtres, Ka‘ahumanu cherche à rompre avec les anciennes croyances qui, selon elle, freinent l'évolution de la société hawaïenne. Cette décision s'inscrit également dans un contexte de pression croissante exercée par les puissances étrangères, notamment les Européens et les Américains, qui exercent une influence sur les îles à travers la présence de missionnaires chrétiens[8],[9].

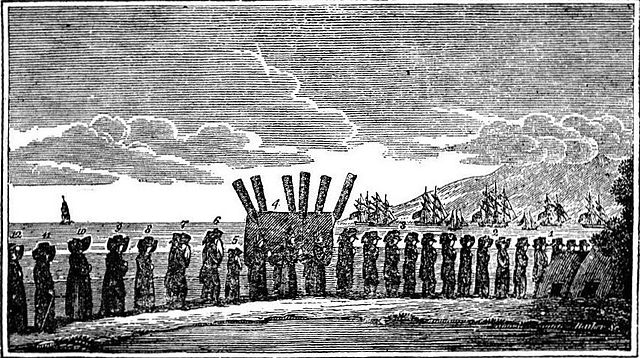

Ce changement provoque une révolution religieuse dans laquelle Ka‘ahumanu incite les Hawaïens à détruire leurs idoles et à adopter les croyances chrétiennes. Cela provoque une rupture avec des traditions ancestrales et entraîne une remise en cause de l'autorité des chefs religieux et des structures sociales établies. L'abolition du kapu influence également l’évolution des lois. Ka‘ahumanu, en tant que régente, prend des mesures pour instituer des réformes législatives qui réduisent l'influence des pratiques anciennes. Elle encourage l'enseignement des principes chrétiens et intègre ces croyances dans le cadre législatif du royaume[8]. Ka'ahumanu aurait ordonné la destruction de 102 idoles et sites sacrés en 1822 et provoqué la destruction de la quasi-totalité des temples et sites religieux[10].

Conflits internes

En tant que roi, Liholiho cherche à consolider son pouvoir face à Ka‘ahumanu. Leur relation est marquée par des affrontements indirects, illustrés par les alliances politiques et matrimoniales qu’ils nouent. Les alliances politiques de Ka‘ahumanu jouent un rôle crucial dans son maintien au pouvoir. Les relations avec les puissances étrangères ajoutent une complexité supplémentaire aux conflits internes. Ka‘ahumanu perçoit les influences étrangères comme une menace potentielle pour la souveraineté hawaïenne. Lorsque des navires français, anglais ou américains accostent, elle interroge leurs intentions avec prudence. La présence de missionnaires américains, les rumeurs d'une possible prise de contrôle française et les alliances stratégiques britanniques avec le royaume exacerbent ces tensions. En 1823, Liholiho quitte Hawaï pour l’Angleterre dans l’espoir de solliciter l’aide du roi George IV contre l’influence de Ka‘ahumanu. Ce voyage s’avère un échec diplomatique, mais il souligne les divisions internes du royaume et la nécessité pour Ka‘ahumanu de renforcer sa position face aux ingérences étrangères[11].

Ka‘ahumanu manœuvre également pour intégrer les missionnaires américains dans sa stratégie politique. Elle adopte leur foi, demande à être baptisée et invite leur participation à la réforme des lois hawaïennes. Ce choix ne relève pas uniquement de convictions religieuses, mais aussi d’un calcul politique pour aligner le royaume sur les normes des puissances étrangères dominantes. En revanche, ses tentatives pour imposer des réformes légales inspirées des principes chrétiens, comme l’interdiction de la prostitution, provoquent des résistances violentes de la part des marins étrangers et même des bombardements sur Honolulu par des navires britanniques et américains en 1826 et 1827[11].

Introduction du christianisme

En 1824, Kaʻahumanu se convertit au protestantisme, et encourage ses sujets à se faire baptiser. Elle présente ainsi son premier code juridique, basé sur une éthique chrétienne et les dix commandements. Elle est elle-même baptisée en 1825, à l'église de Kawaiahaʻo, et prend le nom d'Elizabeth[12]. En convaincant son fils d'abolir le tabou religieux, elle renforce la destruction des temples et sanctuaires religieux issus des croyances hawaïennes, si bien que les prêtres de ces croyances se réfugient dans les montagnes[7]. Le baptême de Ka'ahumanu coïncide avec le décès de Kamehameha II et représente une opportunité de légitimation de son pouvoir sur les chefs hawaïens. Kamehameha III est à ce moment-là encore un enfant sans légitimité établie[9].

Sur le plan international, la conversion de Ka‘ahumanu envoie un message aux puissances coloniales : Hawaï est gouverné selon des normes compatibles avec les valeurs chrétiennes et occidentales. Ce positionnement renforce ses alliances avec les missionnaires américains tout en éloignant le spectre d’une domination européenne directe. Cependant, cette proximité avec les missionnaires inaugure également une dépendance croissante envers les conseillers étrangers, un facteur qui jouera un rôle crucial dans la perte progressive de la souveraineté hawaïenne au cours du siècle suivant[13].

Kaʻahumanu et Kamehameha III négocient en 1826 le premier traité entre le royaume d'Hawaï et les États-Unis d'Amérique. Ce traité commercial assume, au nom des Hawaïens, la responsabilité des dettes contractées par leurs commerçants santaliers envers les États-Unis pour l'équivalent de 150 000 $ de bois de santal. Kaʻahumanu s'attire ainsi le soutien des chefs santaliers auparavant endettés. Le même traité établit un certain libre échange, grâce auquel les Américains peuvent ainsi accoster dans les ports hawaïens pour le commerce, mais aussi être protégés par les lois locales, et intenter des procès au sein des cours hawaïennes de justice.

Des missionnaires la persuadent de demander à l'Église catholique romaine, établie à la cathédrale Notre Dame de la Paix à Honolulu, de quitter l'île, ce qu'elle fait en 1827. Elle refuse d'entendre l'avis des frères Picpus et leur interdit de prêcher dans le royaume. En 1830, une loi interdit l'enseignement catholique, et menace de déportation toute personne qui irait à son encontre. En 1831, les derniers prêtres français sont expulsés du royaume[7].

En 1832, Kaʻahumanu se rend sur l'île de Maui. Elle demande que l'église, désormais nommée « église Kaʻahumanu », soit renommée en son honneur. Cette demande n'est honorée qu'en 1876, quand le révérend Edward Bailey procède à la construction de la quatrième et actuelle église.

Réformes éducatives

Ka‘ahumanu place les femmes au cœur de ses réformes sociales. Convaincue de l’importance de l’éducation pour transformer la société hawaïenne, elle s’appuie sur les missionnaires pour établir des écoles à travers le royaume. Cette éducation nouvelle contribue à redéfinir le rôle des femmes dans la société hawaïenne. Elle valorise également la transmission de savoirs pratiques, comme la création de tapa, mais encourage une approche intégrée des traditions hawaïennes et des normes occidentales[14].

Grâce à son soutien, de nombreuses écoles voient le jour, visant à alphabétiser les Hawaïens et à leur inculquer des valeurs chrétiennes. L’enseignement du palapala (écriture) devient un outil clé pour la modernisation du royaume et pour renforcer l’autorité de l’élite politique[15],[9].

Fin de vie

À partir de 1827, la santé de Kaʻahumanu décline. Pendant ce temps, les missionnaires impriment le premier exemplaire du Nouveau Testament traduit en hawaïen, que Kaʻahumanu conserve jusqu'à sa mort, le dans la vallée de Mānoa, près d'Honolulu[16]. Ses funérailles ont lieu à l'église Kawaiahaʻo. L'office est présidé par Hiram Bingham, un missionnaire qui a introduit le protestantisme dans le royaume. Le corps de Kaʻahumanu repose dans les jardins du palais ʻIolani, avant d'être inhumé au mausolée royal d'Hawaï.

Remove ads

Postérité

Ka‘ahumanu laisse un impact durable sur le royaume hawaïen. Ses réformes légales, éducatives et sociales redéfinissent la structure du royaume et renforcent la centralisation du pouvoir. Elle inspire également une génération de femmes dirigeantes, comme Kīna‘u et Kekāuluohi, qui poursuivent son travail en tant que kuhina nui[17].

La Ka'ahumanu Society est nommée à sa mémoire par Victoria Kamāmalu. L'objectif initial de l'organisation est de soigner les victimes de l'épidémie de variole et de fournir un enterrement approprié aux morts. Elle est dissoute après la mort de la princesse Victoria en 1866[18] puis rétablie le 14 juin 1905, sous la direction de Lucy Kaopaulu Peabody, une dame d'honneur de l'ancienne cour royale hawaïenne, et d'un groupe de onze femmes, lors d'une cérémonie à l'église de Kawaiahaʻo[19].

Remove ads

Dans la fiction

Elle apparaît dans la série télévisée Chief of War (2025).

Références

Bibliographie

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads