Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

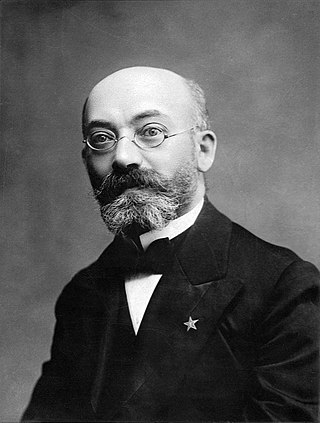

Louis-Lazare Zamenhof

ophtalmologue et créateur de l'espéranto De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Louis-Lazare Zamenhof (né le à Białystok et mort le à Varsovie) est un ophtalmologue et linguiste polonais connu pour avoir conçu l'espéranto, la langue auxiliaire internationale la plus pratiquée au monde.

Né dans une famille juive, il a pour langues maternelles et d’usage le yiddish, le russe et le polonais. Confronté dès l'enfance aux difficultés du plurilinguisme dans sa ville natale, il tente de les résoudre en élaborant une langue construite, l'espéranto, dans son ouvrage Langue Internationale, publié en russe le , puis en français, en polonais, en allemand, en anglais, en yiddish, en lituanien, en hébreu et en suédois de 1887 à 1889, sous le pseudonyme Doktoro Esperanto (« le docteur qui espère »). Pour ce travail, il fut nommé plus d'une douzaine de fois au prix Nobel de la paix[1].

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Białystok au XIXe siècle

La ville cosmopolite de Białystok fait alors partie de l'Empire russe (gouvernement de Grodno) et est habitée par des Polonais, des Allemands et des Russes de religions diverses. Ville de 30 000 habitants, elle héberge quatre communautés et quatre langues qui forment autant de barrières sociales entre leurs locuteurs respectifs : le russe (4 000 locuteurs), le polonais (3 000), l'allemand (5 000) et surtout le yiddish (18 000)[2].

Enfance à Białystok

Louis-Lazare Zamenhof nait le à Białystok, dans une famille d'origine juive[C 1]. Markus Zamenhof, son père, né en 1837, enseigne l’allemand et le français, et est le fondateur d'une école à Białystok[C 2],[3]. Rigoureux et travailleur, il rejette la pratique du judaïsme[C 2]. Rosalia Zamenhof, née Sofer en 1839, sa mère, éduque néanmoins ses enfants dans l’amour de Dieu et de son prochain[C 3],[3]. Zamenhof est l’ainé d’une fratrie de onze enfants, dont trois meurent jeunes[4].

Zamenhof apprend rapidement plusieurs langues[C 4]. À dix ans, il parle quatre langues[C 4]. Ses parents l’élèvent en utilisant le russe et le polonais[C 4]. Il apprend également le yiddish par sa mère et dans son quartier, ainsi que l’hébreu par la pratique religieuse[C 4]. Plus tard, son père lui enseigne également l’allemand, avec lequel il a des facilités, et le français, avec lequel il a plus de difficultés[C 4]. Son intérêt pour les langues réside dans le soupçon qu’il a que leur grand nombre est babélique et source de désunion[C 4]. Ce soupçon apparait tôt chez Zamenhof, qui se rend souvent sur la place de Białystok, où il constate que les différents groupes de la ville se comprennent difficilement[C 5]. Dans sa lettre de 1896, il confie à Nikolaï Afrikanovitch Borovko les propos suivants :

« Mon éducation a fait de moi un idéaliste ; on m’a enseigné que tous les hommes sont frères, et pendant ce temps, dans la rue, dans la cour, à chaque pas, tout me faisait sentir que les hommes n’existent pas : il n’existe que des Russes, des Polonais, des Allemands, des Juifs, etc. Cela a toujours tourmenté mon âme d’enfant, encore que beaucoup souriront peut-être de cette « douleur du monde » chez un enfant. Comme il me semblait alors que les « grandes personnes » possédaient la toute-puissance, je me répétais que lorsque je serais grand, je devrais supprimer ce malheur. »[5]

— Louis-Lazare Zamenhof, Lettre à Borovko

Varsovie

En 1873, Markus Zamenhof accepte un poste d’enseignant d’allemand au gymnasium royal et à l’institut vétérinaire de Varsovie[3]. La famille y déménage[3].

Le premier projet de langue internationale

Alors qu’il aime la langue russe, Louis-Lazare voit pourtant cet état d’esprit[pas clair], à l’échelle du monde, à travers une langue n’appartenant à aucun pays dominant, sans lien avec quelque nation que ce soit. Il s’attèle donc sans tarder à la tâche. Il n’a que 19 ans lorsqu’il présente un projet baptisé Lingwe uniwersala à ses camarades de lycée[6].

Études

À Moscou, les études de médecine n’empêchent pas Louis-Lazare de toujours s’intéresser aux langues. À 20 ans, il rédige la première grammaire yiddish, restée non publiée[7].

Après deux ans d’études, il revient à Varsovie, certain que son père, homme scrupuleux, a conservé ses manuscrits en lieu sûr et qu’il pourra enfin reprendre ses travaux linguistiques. Mais sa mère lui révèle alors que son père a tout détruit. L’amertume et la rancœur cèdent vite la place à la détermination. Quoi qu’il en soit, Louis-Lazare se sent désormais libre et se remet à l’ouvrage. Sa mémoire lui permet de reconstituer l’essentiel de sa langue. Il lui apporte des modifications et des améliorations. On sait qu’il effectua ses observations de linguistique comparée lors de ses études de médecine à Moscou, ceci grâce aux contacts directs qu’il avait avec des étudiants venus de toutes les régions linguistiques du vaste empire russe[8].

1887 : année de la chance

Le , après bien des difficultés, parmi lesquelles la censure et les obstacles financiers, résolus grâce à son futur beau-père, Louis-Lazare parvient à publier un premier manuel en russe sous le titre Langue Internationale. Il adopte alors le pseudonyme de « Doktoro Esperanto ». C’est par le biais de ce pseudonyme que nait le nom sous lequel la Langue Internationale se fera peu à peu connaître du grand public[9].

Il travaille toujours intensivement, malgré bien des épreuves. Il écrit en prose et en vers et réalise de nombreuses traductions, afin que la Langue Internationale soit éprouvée, rodée, qu’elle n’ait rien à envier aux autres sur les plans de l’expression, de la précision, de l’esthétique. Des avis favorables se manifestent peu à peu : American Philosophical Society en 1889, Max Müller, l’un des plus éminents linguistes de l’époque, et Léon Tolstoï en 1894. En 1889 paraît la première liste de mille adresses ; il y en aura 5 567 en 1900, 13 103 en 1905[10].

Remove ads

Falsifications

En 2008, Árpád Rátkai compile les informations de 97 encyclopédies dans 19 langues différentes[K 1]. Il identifie 34 formes de prénoms de Zamenhof différents[K 1],[11].

Hommages et postérité

Résumé

Contexte

La maison de Białystok

La maison dans laquelle est né Zamenhof était située au 6 rue Zielona[12]. En 1919, la rue est renommée rue Zamenhof[12]. En 1958, à cause de l’élargissement de la rue, la maison est rasée malgré les protestations des espérantistes polonais[12]. L’année suivante, pour le centenaire de la naissance de Zamenhof, une plaque commémorative est apposée sur un immeuble proche[12].

Autres

Un peu après la fondation de la Société des Nations (SDN), 13 pays incluant ensemble environ la moitié de la population mondiale, dont la Chine, l'Inde et le Japon recommandent, en , d'utiliser l'espéranto comme langue de travail additionnelle de l'institution. Cette recommandation se heurte au véto de la France dominée alors par une majorité conservatrice qui pense maintenir ainsi le statut du français comme première langue diplomatique. Néanmoins l'espéranto devient, particulièrement à partir de ce moment, la langue internationale auxiliaire de référence.

Tout au long de son histoire, le mouvement espérantiste subit les attaques de diverses idéologies et régimes politiques, notamment le nazisme et le stalinisme[13].

Le 15 décembre est considéré comme le Jour de Zamenhof par de nombreux espérantistes. Il s'agit de l'anniversaire de Zamenhof, mais aussi le jour où à 19 ans il présenta à ses amis les ébauches de ce qui allait devenir l'espéranto. Les espérantistes profitent généralement de l'occasion pour se réunir.

De nombreux objets à travers le monde portent le nom de Zamenhof ou de l'Espéranto. Ces objets sont appelés ZEO (Zamenhof/Esperanto objektoj) et sont généralement des rues, mais peuvent être des bateaux, des bustes, des monuments, ou encore l'astéroïde (1462) Zamenhof. Une liste sur la version Espéranto de Wikipédia compte notamment (en ) pour la France, 95 rues, places, ponts, squares…... portant le nom de Zamenhof, ainsi que cinq monuments lui étant dédiés. À cela s'ajoutent les rues, monuments, arbres dédiés à l'Espéranto ainsi que le musée national de l'espéranto à Gray (Haute-Saône), unique en France[14].

Parmi les bustes, on cite celui qui fut réalisé par l'artiste-peintre espérantiste Ludovic-Rodo Pissarro et exposé au Salon des indépendants de 1935[15].

Parmi les adeptes de l'Ōmoto, issue du shintoïsme, il est considéré comme un dieu. Cette religion reconnait de nombreux dieux (kamis) mais qui seraient les différents aspects d’un seul[réf. souhaitée].

Jusqu'à son décès en 2005, le Japonais Itō Kanji a continué de réunir les écrits et discours de Zamenhof (49 volumes, soit plus de 20 000 pages) sous le pseudonyme de Ludovikito[16].

- Arbre de Zamenhof, Viet Nam, 2012

- Buste, Lituanie

- Statue de Louis-Lazare Zamenhof à Białystok (Pologne)

- Autobus ayant pour terminus la station Esperanto, Varsovie (Pologne)

Le centenaire de la mort de Zamenhof est marqué le , par la clôture de l'année Zamenhof au siège de l'UNESCO[17].

Remove ads

Enfants

Louis-Lazare Zamenhof et sa femme Klara ont eu trois enfants : un fils Adam et deux filles Sofia et Lidia. Lidia Zamenhof devient enseignante de l'espéranto, voyageant en Europe et aux États-Unis et devient baha'ie. Les trois enfants de Louis-Lazare Zamenhof sont assassinés lors de l'Holocauste. Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, fils de Adam Zamenhof et seul petit-enfant de Louis-Lazare Zamenhof sera le seul survivant de la famille.

Adolf Hitler avait écrit dans Mein Kampf :

« Tant que le Juif n’est pas devenu le maître des autres peuples, il faut que, bon gré mal gré, il parle leur langue ; mais sitôt que ceux-ci seraient ses esclaves, ils devraient tous apprendre une langue universelle (l'espéranto, par exemple), pour que, par ce moyen, la juiverie puisse les dominer plus facilement[18]. »

Si bien qu'après l'invasion de la Pologne, la Gestapo de Varsovie reçoit l'ordre de « prendre soin » de la famille Zamenhof. Adam est donc tué dans un camp en 1940 et les deux sœurs sont assassinées dans le camp d'extermination de Treblinka en 1942[19].

Remove ads

Œuvres

- Unua Libro

- Dua Libro

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads