Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Savoie

région historique et géographique d'Europe De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

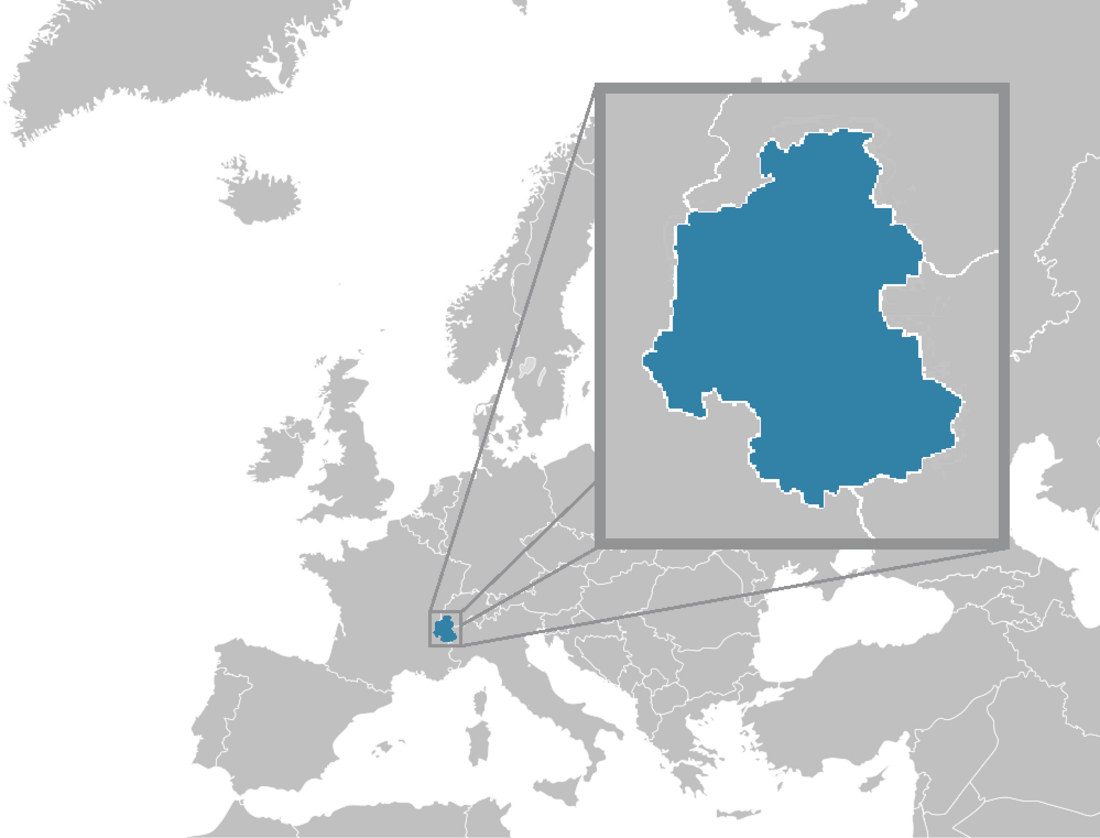

La Savoie (prononciation : /sa.vwa/ ; en savoyard : Savouè /sa.ˈvwɛ/) est une région historique, aujourd'hui française, située dans les Alpes du Nord. Observateurs, médias ou institutionnels utilisent parfois les expressions « Pays de Savoie », « les Savoie » ou « Savoie Mont Blanc » pour parler de la région, en opposition aux départements de Savoie et de Haute-Savoie qui la composent.

La Savoie tire son nom, entre autres, d'un ancien duché cédé par ses princes à la France en 1860 en échange de son soutien à l'unification italienne. Elle correspond aujourd'hui au territoire des deux départements français de la Savoie et de la Haute-Savoie, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le territoire et le terme dérivent en partie de la Sapaudia gallo-romaine, puis de la Saboia franque. Comme l'indique le chanoine Adolphe Gros dans son Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie (1933), on trouve différentes variations au cours des siècles de la définition d'un territoire de Savoie. Il existe ainsi, une Savoie antique, une Savoie carolingienne, une Savoie médiévale, berceau des seigneurs de Savoie, comté au XIe siècle, puis duché en 1416 avant d'être une des composantes du royaume de Sardaigne. Le duché est réuni ou annexé à la France par le traité de Turin en 1860, en échange de l'aide apportée au roi de Sardaigne dans la réunification de l'Italie.

La Savoie était composée de six bailliages devenues provinces, ou pays : la Savoie Propre, la Maurienne, la Tarentaise, le Faucigny, le Chablais et le Genevois (privé de sa capitale Genève). Jusqu'au début du XVIIe siècle, elle comprenait également trois autres bailliages : la Bresse, le Bugey et le pays de Gex, soit la majeure partie du département de l'Ain. Les deux départements actuels (Savoie et Haute-Savoie), rattachés à la France en 1860, ont gardé le nom historique dans leurs dénominations, pouvant prêter à confusion dans les usages.

Ses habitants sont appelés communément Savoyards. Le terme Savoisien est tout aussi correct. Le terme Savoyen est plus rare[2],[3].

Remove ads

Origine du nom et usages

Résumé

Contexte

Le nom de Savoie dérive en partie de la Sapaudia gallo-romaine, puis de la Saboia franque ou carolingienne[4],[5]. Le nom passe ensuite au comté, puis au duché, désignant l'espace géographique concerné après la disparition de ce dernier.

Le nom désigne ainsi une « région et département, ancien pays des Sabaudes »[6], reprenant les recherches effectuées par le chanoine Adolphe Gros[7]. Le toponyme signifie « [le pays des] sapins », dérivant du gaulois *sapo- qui veut dire « sapin », et uidu-, « arbre, bois »[6].

Lorsqu'en 1860, le duché de Savoie est réuni ou annexé, suivant les observateurs, à la France, deux départements sont créés le [8]. Le nom de cette province passe alors aux deux nouveaux départements. L'historien et spécialiste de la période, Paul Guichonnet, à propos du choix des noms des deux départements, précise qu'une seule source existe[8] :

« Les noms des départements annexés ont été accordés par l'empereur lui-même, sur la proposition d'un très grand nombre de Savoisiens et, en agissant ainsi, il a donné satisfaction à l'immense majorité de nos compatriotes. La situation n'est plus la même qu'en 1792, où le pays subissait une crise suprême. Aujourd'hui, pas de rivalité avec les départements anciens ; l'esprit de nationalité y est aussi vivace que dans toute autre partie de l'Empire, l’assimilation est complète. Léman ne pouvait convenir, Genève et son littoral n'étant plus français ; Mont-Blanc ne pouvait être appliqué qu'à la Haute-Savoie, et le Mont-Cenis ne pouvait convenir à la Savoie, le Mont-Cenis ayant été laissé, dans la plus grande partie, à l'Italie. Conserver au pays son ancien nom était une idée patriotique et heureuse qu'il faut approuver. »

— La Gazette de Savoie, édition du 22 juin 1860[8]

« Haute » dans Haute-Savoie n'est pas une précision d'altitude, mais la position septentrionale, au nord, de cet ensemble[8]. Dans la littérature régionale ainsi que l'usage chez certains régionalistes dans les années 1970, on trouve également les expressions « Savoie du Sud » pour désigner la Savoie et « Savoie du Nord » pour la Haute-Savoie[9].

En franco-provençal, appelé parfois arpitan, le mot « Savoie » se traduit par « Savouè »[10].

Afin de ne pas confondre l'usage administratifs et la région historique, les différents commentateurs ou institutionnels utilisent depuis la seconde partie du XXe siècle quelques expressions dérivées.

Pays de Savoie

Les « Pays de Savoie » est une expression que l'on retrouve dans l'appellation de l'association des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie, évolution en 1985 de l'organisme « Guides de Conflans » (1964), de l'Orchestre des Pays de Savoie (1984), le concours de Miss Pays de Savoie, qualificatif pour l'élection de Miss France de 1993 à 2014 puis pour l'élection de Miss Rhône-Alpes depuis 2015, le concours de Miss Prestige Pays de Savoie, créé en 2011, qualificatif pour l'élection de Miss Prestige National le nom de la station de radio France Bleu Pays de Savoie ou le premier nom de la structure supra-départementale : l'Assemblée des Pays de Savoie (2001). L'expression « pays de Savoie » servait également aux XVIIIe – XIXe siècles à désigner les terres des princes de la maison de Savoie, appelées aussi États de Savoie. Il s'agit d'un terme d'usage apparu dans les années 1980[11] permettant de désigner cette région afin d'éviter la confusion avec le nom du département et de qualifier la diversité d'un territoire.

Les Savoie

Les termes « les Savoie » ou « les Savoies » se retrouvent dans le nom de la caisse régionale du Crédit Agricole, le « Crédit Agricole des Savoie » mais aussi dans le titre ou la désignation par les médias régionaux. Des titres d'articles ou d'ouvrages utilisent le terme mis au pluriel : Savoies. Un article paru en 2013 dans le quotidien régional, Le Dauphiné libéré, s'interroge d'ailleurs sur les usages[12]. L'auteur de l'article s'appuie ainsi sur le Larousse des difficultés (1998-2001) de Daniel Péchoin et Bernard Dauphin, pour indiquer « les noms géographiques peuvent prendre la marque du pluriel, à condition que ce pluriel désigne plusieurs pays, fleuves… du même nom », précisant que le dictionnaire prend l'exemple de « les deux Savoies »[12], le terme de « deux Savoies » faisant référence aux deux départements français.

Savoie Mont Blanc

Depuis 2005, la promotion touristique de la région a fait le choix de la marque « Savoie Mont Blanc » que l'on retrouve en 2011 dans le projet politique des deux présidents des conseils généraux savoyards de créer une collectivité territoriale de Savoie Mont Blanc[13], sur l'exemple corse, ou en 2014 lorsque l'université opte pour une nouvelle identité l'Université Savoie Mont Blanc.

Remove ads

Géographie

Résumé

Contexte

Localisation

Le territoire de la région historique de Savoie correspond à l'ancien territoire du duché de Savoie. Le chanoine Gros donne une description d'un « pays situé entre le Rhône et les Alpes, au sud du lac Léman et au nord du Dauphiné »[7]. Plus précisément, il est délimité par :

- le Léman au nord ;

- la crête des Alpes, d'est au sud : massif du Chablais, massif du Mont-Blanc, col du Petit-Saint-Bernard, massif frontalier avec le Val d'Aoste dont la Grande Sassière, massifs des sources de l'Isère et de l'Arc juxtaposant le Grand Paradis, massif du Mont-Cenis, massif des Cerces (Mont Thabor), col du Galibier, massif des Arves, massif des Grandes Rousses, Belledonne ;

- la commune les Marches et la ville Le Pont-de-Beauvoisin, au sud, frontière avec le Dauphiné ;

- le massif de la Chartreuse, au sud-ouest ;

- le Rhône et la rivière Guiers, à l'ouest.

La Savoie forme ainsi un « bloc solide, une sorte d'épais tronc d'arbre allongé du Nord au Sud sur 145 km et gonflé d'Est en Ouest sur une centaine, soit une superficie un peu supérieure à 10 000 km2 »[14]. Ce territoire compact offre des paysages variés, marqués par l'empreinte alpine, des Préalpes, les basses terres, aux sommets enneigés des Alpes, reliées par de grandes vallées intra-alpines. Ces dernières se trouvent à l'origine du découpage provincial traditionnel.

Les sous-régions naturelles

On peut distinguer quatre types de régions naturelles en Savoie[Note 1] :

- en tout premier lieu, en venant de l'Ouest, l'avant-pays alpin (Avant-Pays savoyard, Chautagne) constitué de plis jurassiens, précédant une plaine formée par des molasses jurassiennes (Val du Bourget et le lac du Bourget, Val d'Yenne, Albanais, Semine, bas-Genevois). Un fleuve, le Rhône, entrecoupe ce paysage monotone. Il est rejoint par quelques rivières, encaissées dans ce relief[16], comme, au Sud, le Guiers, puis le Fier et son affluent le Chéran, plus au nord, Les Usses.

- puis viennent les Préalpes avec des massifs autonomes, de moyennes altitudes, séparés entre eux par des cluses, et également des Alpes par le sillon alpin. Du Nord au Sud, le Chablais ; les Bornes ; les Aravis ; les Bauges. Paul Guichonnet les décrit comme : « une symphonie en trois couleurs : blancs bleutés du calcaire, sapins noirs et verts pâturages »[17]. De nombreuses rivières découpent ces ensembles montagneux : la Dranse dans le Chablais ; le Giffre ; le Borne dans le massif du même nom ; le Chéran ; le Guiers-Vif.

- ces massifs sont séparés par des grandes vallées transversales — appelées parfois dans de vieux ouvrages « vestibules de montagnes » — qui « vivent chacun sous leur nom distinctif »[18] : la vallée de l'Arve de Genève à Chamonix, qui correspond à la région historique du Faucigny ; le Genevois ponctué par la cluse d'Annecy et son lac, les cluses de Faverges et d'Ugine avant de rejoindre la Combe de Savoie, partie intégrante du sillon alpin, où débouche la vallée de l'Isère, à la sortie de la vallée alpine de la Tarentaise à Albertville ; à la confluence avec l'Arly, cette dernière est rejointe par l'Arc en provenance de la seconde majeure vallée alpine de Savoie, la Maurienne ; au bout, le sillon se poursuit en Dauphiné et il est rejoint par la cluse de Chambéry pour se poursuivre dans le département de l'Isère.

- enfin, les Alpes, grands massifs cristallins, que l'on peut diviser en sous-ensembles : massif du Mont-Blanc, massif du Beaufortain, massif de la Lauzière et du Grand Arc et la partie savoyarde de Belledonne, que l'on qualifie d'Alpes d'externes, et les alpes dites internes comme la Vanoise faisant partie de la zone des Alpes grées. Sans oublier des massifs plus proches du Briançonais comme les Aiguilles d'Arves, dont la constitution fait l'objet de nombreuses études[19], ou encore les massifs du Thabor, des Grandes Rousses, le Mont-Cenis qui avec la pointe de Charbonnel possède l'un des plus hauts pics du département de la Savoie culminant à 3 752 mètres, puis une partie du massif du Grand Paradis, dont les crêtes telles que l'ouille d'Arbéron, la Grande aiguille Rousse ou encore la Levanna forment la frontière orientale avec l'Italie, ou se situent notamment les sources de l'Arc[20].

Le paysage alpin fait l'objet d'une préservation particulière face au développement urbain et touristique de ces trente dernières années. Ainsi la Savoie s'est vu attribuer trois parcs permettant la protection et le développement de ce milieu fragile :

- dès 1963, la création du parc national de la Vanoise ;

- en 1995, création du parc naturel régional du Massif des Bauges et du parc naturel régional de Chartreuse.

Il existe aussi 15 réserves naturelles nationales (Aiguilles Rouges, Grande Sassière, Delta de la Dranse...) et 2 régionales (Aiguebelette et Les Saisies)

D'autres lieux ne bénéficiant pas de statut particulier réussissent à maintenir un milieu moins marqué par l'anthropisation, comme dans le Beaufortain ou le Chablais.

Hydrographie

Tous les cours d'eau, rivières et fleuves savoyards se jettent directement ou indirectement dans le Rhône et dans la Méditerranée.

- Fleuve : Rhône, qui longtemps servit de frontière avec la France.

- Rivières :

- Le Guiers, dans l'avant-pays savoyard, qui se jette dans le Rhône, près de Saint-Genix-sur-Guiers

- L'Isère, qui traverse la Tarentaise et la Savoie Propre, après avoir passé le département homonyme, se jette dans le Rhône, et ses affluents le Doron de Bozel, l'Arly et le Doron de Beaufort.

- L'Arc, traverse toute la Maurienne avant de se jeter dans l'Isère à Aiton.

- L'Arve, traversant le Faucigny, se jette dans le Rhône à 1 kilomètre en aval du lac Léman.

- La Leysse, qui traverse Chambéry puis le lac du Bourget, se jette dans le Rhône à Chanaz.

- Le Gelon, prend sa source à Mont Gilbert, traverse La Rochette, coule le long de la vallée dite du Gelon pour se jeter dans l'Isère près de Bourgneuf

Climat

Bien que de type montagnard (reposant sur le triptyque pente, altitude et versant), le climat savoyard doit être différencié selon la situation en vallée (avant-pays/préalpin/cluses avec l'exemple de Chambéry), où le vent joue un rôle important, et l'altitude, c'est-à-dire les massifs alpins (station Chamonix).

Le préfet du département du Mont-Blanc, Jean-Joseph de Verneilh-Puyraseau, dans son Statistique générale de la France, Département du Mont Blanc (1807) indique : « Souvent au fond d'une vallée, le voyageur supporte avec peine l'ardeur d'un soleil brûlant, en même temps qu'il aperçoit sur les monts qui l'environnent, les frimas d'un éternel hiver ; d'autres fois, après avoir traversé des neiges ou des glaces sur les cols des montagnes, il rencontre, en descendant dans la plaine, d'abord des bois, ensuite une riante verdure, plus bas des fleurs ou même des fruits. (p.164) »

La partie haute de la vallée de la Maurienne illustre le propos du préfet Verneilh du fait de sa situation encaissée par de très hauts massifs en grande partie recouverts de glaciers, et subissant les puissants effets de foehn, est l'une des régions de France où les précipitations sont les plus faibles. On compare très souvent cette région au climat quasi méditerranéen qui sévit en Valais central en Suisse, aux alentours de Sierre[21].

Urbanisme

Préfectures, sous-préfectures et villes de plus de 10 000 hab. de Savoie. |

La Savoie connaît un taux d'urbanisation de 70 %. Elle appartient en partie au territoire nommé par Raoul Blanchard, le sillon alpin, dans les années 1910. L'espace se situe plus précisément dans une longue dépression située dans les Préalpes, entre Valence et de Genève, dans un axe sud-ouest - nord-est. Les espaces de l'avant-pays savoyard — Chambéry, le val du Bourget et Aix-les-Bains, l'agglomération annécienne, et la région frontalière de Saint-Julien-en-Genevois à Annemasse — font donc partie de cet ensemble géographique. L'ancien site sillonalpin.com définissait le territoire comme « Espace moteur de l’ensemble des Alpes du Nord, le Sillon alpin désigne, entre Genève, Annecy, Chambéry, Grenoble et Valence, un ruban de villes et de territoires qui, en trente ans, a connu un essor spectaculaire ».

Ce territoire est considéré, depuis 2005, comme l'un des deux espaces métropolitains, avec la Région urbaine de Lyon, de l'ancienne région française Rhône-Alpes par la DATAR[22].

Les aires urbaines savoyardes sont en 2012 :

Légende :

- AU : population de l'aire urbaine (zonage de 2010).

- NC : nombre de communes (zonage de 2010).

- UU : population de l'unité urbaine (zonage de 2010).

- CC : population de la commune-centre.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

La région historique de la Savoie correspond au territoire composé aujourd'hui des deux départements français de la Savoie et de la Haute-Savoie. Ce territoire est issu du découpage du duché de Savoie, donné à la France en 1860 par le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II, prince de la maison de Savoie et futur roi d'Italie, en échange de l'aide de Napoléon III afin d'accomplir l'unité italienne.

Selon les périodes, la Savoie recouvre des réalités géographiques et historiques différentes. Ancien pays gaulois — « [le pays des] sapins » —, romanisé au Ier siècle av. J.-C., il est mentionné dans le partage de l'empire de Charlemagne. La Sapaudia, puis la Saboia carolingienne représente un grand territoire mais aux contours mal connus aujourd'hui. Par contre, la Savoie médiévale qui leur succède s'est réduite à une petite portion comprise entre les bourgs de Montmélian et de Chambéry, pour devenir un comté dont des princes installés en Maurienne feront leur titre principal. Les futurs comtes de Savoie du XIe au XVe siècle s'évertuent à accroître leur territoire et le comté de Savoie recouvrira cette réalité politique, mais mouvante. L'histoire de Savoie prend en compte également les autres régions historiques qui seront peu à peu placées sous le contrôle des seigneurs de Savoie : dans un premier temps la Maurienne, berceau de la maison de Savoie avec la Savoie Propre, la Tarentaise et le Chablais, puis viendront plus tardivement au gré des alliances et des achats le Faucigny et le Genevois, qui formaient deux puissantes seigneuries durant la période médiévale.

Ce noyau de provinces forme le cœur du territoire des Savoie qui étendent cependant leurs possessions à cheval sur les Alpes en maîtrisant les principaux cols de cet espace, vers Lyon, la Suisse alémanique et de plus en plus vers le versant italien du Piémont, jusqu'à vouloir devenir les maîtres de la péninsule en devenant roi de Sicile de 1713 à 1720, puis roi de Sardaigne en 1720 et en prenant finalement le titre de roi d'Italie en 1861, après avoir cédé à la France l'ancien duché de Savoie.

« Curieuse destinée que celle des pays que nous nommons Savoie : terre d’empire au Moyen Âge, mais partagée dès l’origine entre l’appel de la vallée du Rhône et celui de la vallée du Pô. Berceau au cours des siècles, d’une dynastie de langue et de culture française, mais dont les hasards de l’histoire ont fait la mère de l’unité italienne, en lutte selon les époques, contre le Dauphiné, contre le Valais, contre la calviniste Genève, contre le Milanais, et réussissant malgré ces guerres incessantes, à se doter d’une armature administrative d’une remarquable précocité, longtemps sujet de discorde entre la France et le Saint-Empire, puis entre la France et l’Espagne, enfin entre la France et l’Autriche, aujourd’hui trait d’union entre les deux pays amis qui occupent les deux versants des Alpes. »

— Avant-propos par André Chamson, directeur général des Archives de France, de l’Académie française[27]

La Savoie gallo-romaine et carolingienne

Durant la période gallo-romaine, ce que l'on nomme aujourd'hui Savoie appartient au territoire de la Sapaudie (en latin Sapaudia)[4],[5]. Ammien Marcellin fait mention de cette région gauloise dans ses Res Gestae à la fin du IVe siècle en décrivant le cours du Rhône : « d'où sans perte il va à travers la Savoie et les Séquanes ; et, ayant beaucoup avancé, il longe la Viennoise du côté gauche, la Lyonnaise du côté droit (…) »[28],[Note 2]. L'historien Pierre Duparc, dans une publication de 1958, rappelle les différentes définitions de ses prédécesseurs[28], citant l'historien Camille Jullian qui considère que ce « pays que traverse le Rhône dès sa sortie du lac Léman et avant son entrée dans la région du Bugey. » ; l'historien suisse P.-E. Martin il s'agirait plutôt du territoire entre Genève et Grenoble avec probablement les vallées de Tarentaise et de Maurienne ou encore le médiéviste français Ferdinand Lot « La Sapinière (…) la partie montagneuse et sylvestre du grand territoire des Allobroges »[28]. L'étude du texte de Marcellin par l'historien Pierre Duparc amène à voir qu'il faut traduire la citation par « à travers la Sapaudia où sont les Séquanes »[28]. Cette lecture permettant de définir le territoire ainsi désigné comme s'étendant de « la vallée du Rhône depuis le défilé de l'Écluse, en aval de Genève, et se serait étendue probablement jusqu'au confluent de l'Ain »[28].

En 443, la Sapaudia est concédée aux Burgondes[29]. La Chronica Gallica (452) mentionne la région en décrivant l'installation des Burgondes dans la province de Sapaudia[7],[28]. « La 20e année du règne de Théodose la Sapaudia est donnée au reste des Burgondes pour être partagée avec les indigènes[28]. »(Sapaudia Burgondionibus data est ci un indigents dividenda), soit vers 443. Le territoire désigné pourrait ainsi s'identifier à la Savoie actuelle[28]. D'autres mentions sont faites au Ve et au début du VIe siècle, à propos des Burgondes et la Sapaudia, mais sans apporter de précision sur la délimitation de l'espace géographique de la Sapaudia[7],[28].

Durant la période carolingienne, la forme Saboia[4],[5] n'apparaît qu'une seule fois[28]. Louis, le fils de Charlemagne reçoit en héritage en 806 : « (…) de Lyon, la Saboia, la Maurienne, la Tarentaise, avec le Mont-Cenis et le Val de Suse jusqu'aux cluses pour accéder en Italie[28] »,[Note 3]. Pour l'historien Bernard Demotz cette Saboia est « étendue (…) des abords de Nantua à ceux de la Tarentaise et de la basse Maurienne »[4]. Selon Pierre Duparc, la mention de la Saboia de 806 correspondrait au diocèse de Belley, mentionné lors de l'accord de 858[28]. L'analyse de Pierre Duparc tend à démontrer que la Sapaudia, dont est issu le nom de la Savoie, n'aurait aucun lien avec la Savoie actuelle[28].

Le Moyen Âge et les Temps modernes

Les mentions de la Savoie de la fin du Xe siècle et de 1036 ne désignent plus qu'une portion réduite des territoires correspondant à la Sapaudia ou à la Saboia : il s'agit dorénavant d'un petit comté comprenant les territoires de Montmélian et de Chambéry[4]. Au cours de cette période, le comté de Savoie est mentionné dans plusieurs actes provenant de cartulaires sous les formes ager Savogensis, pagus Savogensis ou comitatus Savogensis[Note 4],[32].

La ville de Chambéry est la capitale des États de Savoie jusqu'en 1563, date du transfert de la capitale à Turin, à la suite de l'occupation française sous François Ier.

La Savoie contemporaine

À la suite du traité de Turin, en 1860, le duché de Savoie est « réuni » ou annexé à la France en devenant deux départements[Note 5] : la Savoie et la Haute-Savoie.

Au XXe siècle, l'industrie électrochimique est très forte grâce à la croissance rapide d'Ugine aciers, qui produisait la moitié de l'acier inoxydable français.

Remove ads

Politique

Résumé

Contexte

Administration

L'entité géographique et historique de la Savoie ne possède aucune existence administrative au sein de la République française. Elle est composée de deux départements la Savoie et la Haute-Savoie, qui se trouve au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Coopération administrative

En 1983, dans le cadre de la Loi du , dite « Loi Pompidou », les conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie forment une « structure interdépartementale », appelée Entente régionale de Savoie[33],[34]. L'institution est gérée par sept conseillers généraux de chacun des départements[33]. Les domaines d'action sont le tourisme (Maison de Savoie à Paris), l'université de Savoie, la culture (Orchestre des Pays de Savoie) ou encore l'agriculture de montagne.

Le , L'Entente évolue pour donner naissance, sous l'égide des deux présidents des conseils généraux, à l'Assemblée des pays de Savoie (APS), « un établissement public de coopération interdépartementale »[35],[36].

À l'été 2014, lors du débat sur le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le député et président du Conseil général de Savoie, Hervé Gaymard, soutenu par son homologue de la Haute-Savoie, Christian Monteil, propose un amendement qui permettrait la création d'une collectivité territoriale de Savoie–Mont-Blanc[37],[13]. Celui-ci a été rejeté.

Courants identitaires

La Savoie possède des mouvements identitaires depuis les années 1860. Toutefois, les prémices d'une demande de reconnaissance émergent lors de l'expression des nationalismes du XIXe siècle. Les Savoyards affirment leur particularisme au sein d'un ensemble devenu de plus en plus italophone. Ceux-ci connaissent un nouveau dynamisme en 1859 et l'année suivante lors des débats sur l'avenir de la Savoie, dont un choix partiel se pose : le maintien dans le futur royaume d'Italie, l'intégration à la France, voire la division et la possibilité de rejoindre la Suisse pour la partie nord du duché.

Dès 1815, et surtout à partir de l'Annexion de 1860, les sociétés savantes locales effectuent un travail de sauvegarde de l'identité et de la culture savoyardes.

Le réveil politique régionaliste se fait à l’occasion de la discussion de la création des régions puis de la décentralisation au début des années 1970. Des Savoyards voient là l’opportunité de créer une unité politique, venant légitimer l’unité culturelle, à travers le projet d'une région Savoie. En , deux associations culturelles s’associent pour fonder le Mouvement Région Savoie (MRS), qui sert de réceptacle politique à la volonté de certains d’unir les deux départements de la Savoie. Parmi les impacts majeurs de la création du MRS, il faut retenir la mise en débat dans les deux conseils départementaux de Savoie de la question de la création d’une région Savoie, distincte de la région Rhône-Alpes[33] ou encore une pétition en faveur de la création d'une région qui réunit plus de 100 000 signatures[38]. Au cours des deux décennies suivantes, malgré la poursuite du jeu politique, le mouvement perd en audience.

Quelques années après les Jeux Olympiques d’Albertville, la question sur l'avenir de la Savoie se pose à nouveau. Deux ans plus tard, le premier mouvement indépendantiste, dit « désannexionniste », apparaît. La Ligue savoisienne officialise sa naissance et tient son premier congrès le , à Albertville[35]. Son impact sur la politique locale est important notamment lors des élections régionales de 1998 où le mouvement obtient un siège régional[Note 6],[39] ainsi qu'en provoquant la naissance en 2001 de l'Assemblée des Pays de Savoie.

Remove ads

Population et société

Résumé

Contexte

Démographie

Histogramme de l'évolution démographique depuis 1776 :

La densité sur son territoire avoisine les 100,3 hab/km² avec une très nette différence entre le département de la Savoie (66,9 hab / km²) et la Haute-Savoie (157,9 hab / km²).

Médias

Télévision

La Savoie possède sa chaîne locale (avec couverture d'une partie du Pays de Gex et une partie du Bas-Bugey ainsi que les Cantons de Genève et partiellement de Vaud) depuis l'aventure de la 8 Mont Blanc, lancée en 1989, et devenue TV8 Mont-Blanc, présente aussi sur le câble et la TNT.

Presse écrite

Éditions savoyardes du Dauphiné Libéré. Plusieurs hebdomadaires : ceux appartenant au groupe Presse Alpes-Jura (ex-Socpresse) (Le Messager, L'Essor Savoyard, La Savoie) ; L'Hebdo des Savoie (Albanais et Aix-les-Bains) ; La Vie Nouvelle ; La Maurienne (vallée de la Maurienne). Journaux associatifs ou institutionnels : Le Savoisien, organe de la Ligue savoisienne, Terres savoyardes (Chambre d'agriculture), ou satiriques comme La Voix des Allobroges (secteur Pays de Savoie) ou Le Faucigny (secteur vallée de l'Arve). Dans le nord de la région, le quotidien helvétique La Tribune de Genève.

Des magazines mensuels consacrés à l'économie ou à la politique en Savoie : l'Eco des Pays de Savoie, L'Essentiel des Pays de Savoie, Alpes Magazine (Milan Presse).

Radio

Station locale de France Bleu, France Bleu Pays de Savoie. Stations locales, le plus souvent associatives, dans les vallées (Radio-Alto, Perrine FM, etc.) ; antenne locale de RCF. Radios publiques suisses Couleur 3, RSR-La Première et Espace 2 en Chablais, en Faucigny et en Genevois. Radios commerciales : ODS Radio, Rouge FM, Radio Plus…

Web

Plusieurs sites internet d'information locale propres à la Savoie et à ses régions naturelles fournissent des informations sous forme écrite ou vidéo, en libre accès ou payantes selon les structures éditrices.

Quelques sites (liste non-exhaustive) : Le Dauphiné Libéré pour l'ensemble du département, Info-pla pour l'Avant-pays Savoyard[42], TVNet Citoyenne pour Chambéry et Aix-les-Bains[43], infohautetarentaise pour la Haute Tarentaise[44], etc.

Remove ads

Économie

Résumé

Contexte

Les deux départements savoyards possèdent une économie relativement dynamique, par rapport à la majorité des départements français. Après une traditionnelle vision, au début du XXe siècle, du département de la « Savoie = grandes entreprises publiques, énergétiques et métallurgique » et celui de la « Haute-Savoie = concentration de PME-PMI tournée vers Genève et vers le monde », le visage économique savoyard s'est modifié en prenant le virage du tertiaire, notamment dans les transports et le tourisme. L'économie de la Haute-Savoie garde cependant une spécificité vers la mécanique et les activités associées tout en supportant le développement du phénomène transfrontalier avec la région genevoise. La croissance de la population transfrontalière a été de 12 % en 2006.

Côté chiffres, selon l'INSEE, le PIB cumulé pour les deux départements, en 2000, équivaut à 24 438 M€ (soit 2 % du PIB métropolitain)

La Savoie participe à sept des 67 pôles de compétitivité labellisés le [45], parfois en partenariat avec d'autres départements et agglomérations :

- Tenerrdis (Photovoltaïque, avec notamment le centre de recherche de pointe INES)

- VIAMECA ICI (mécanique)

- CETIM (mécanique et mécatronique)

- Arve Industries Haute-Savoie Mont Blanc (mécanique)

- Minalogic (numérique, micro-nanoélectronique, photonique et logiciel)

- Sporaltec (pôle de compétitivité de l'industrie du sport et des loisirs)

- Imaginove (image)

- Institut national de l'énergie solaire (énergie solaire)

Tourisme

Le tourisme, tant hivernal qu'estival, occupe une grande partie de l'activité économique en Savoie, il repose principalement sur les atouts de son relief. La Savoie recèle aussi de nombreux sites historiques ou thermaux.

Les deux départements savoyards ont mis en commun leurs compétences pour promouvoir la Savoie. Cette orientation remonte aux années 1930 avec la création du Comité Régional Savoie-Mont-Blanc et la mise en place d'une Maison de Savoie à Paris (1934)[46]. Sous l'impulsion de l’Assemblée des pays de Savoie (APS), qui poursuit la gestion de la Maison de Savoie à Paris, les deux agences touristiques départementales collaborent à nouveau et créés l'appellation « Savoie Haute-Savoie »[47]. En 2005, une nouvelle marque de destinations voit le jour « Savoie Mont Blanc », ainsi qu'une nouvelle structure commune Savoie Mont Blanc Tourisme[47].

En 2014, selon l'organisme Savoie Mont Blanc, la capacité d'accueil des communes est estimée à 1 380 492 lits touristiques, répartis dans 206 038 établissements[Note 7].

Remove ads

Culture locale et patrimoine

Résumé

Contexte

Langue

La Savoie appartient au territoire linguistique de langues gallo-romanes et principalement à l'arpitan[49] (ou franco-provençal).

Comme dans de nombreux pays et provinces européens, où langues véhiculaires (généralement langues du pouvoir et de l'administration) et langues vernaculaires se côtoient, en Savoie il existe traditionnellement, jusqu'à aujourd'hui, deux langues parlées. D'une part le franco-provençal, dont l'usage a été entretenu par la population (langue aujourd'hui menacée de disparition, son usage quotidien est de 2 % des habitants dans l'espace rural et négligeable en zone urbaine[50]) et d'autre part le français, langue de l'État civil du duché depuis le XVe siècle est rendue officielle par l'Ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, puisque celui-ci est occupé par les troupes françaises[51]. Toutefois il semblerait que l'application fut très aléatoire[51].

Le français a été la langue d'usage véhiculaire dès le XIVe siècle et elle est devenue la langue administrative depuis Emmanuel-Philibert à la suite d'un édit du 11 ou la substituant au latin dans les actes des tribunaux[52]. Cette décision s'applique au Bugey et au Val d'Aoste à la suite d'un nouvel édit, qui modifie les prescriptions précédentes, par lettres patentes du , précisant les règles d'application[53],[52]. Il faut indiquer que l'italien n'a jamais été une langue utilisée par l'administration en Savoie[52] À la même époque, le duc de Savoie décrétait l'italien, dérivé du toscan, pour la langue administrative dans ses terres du Piémont[52]. De plus, pour occuper le royaume de Sicile (anciennement d'Aragon-Sicile) les rois de France entreprirent de passer en Italie avec leurs armées (en huit guerres), en passant obligatoirement par la Savoie soumise au pillage (absence d'intendance militaire pour le ravitaillement) et occupant le Piémont. Au cours de l'histoire le prince de Savoie, administrateur de Hollande pour les Habsbourg perdit ses terres de Savoie, prises par le Roi de France avant de se les voir restituer.

Par la suite Louis XIV envahit la Savoie pour massacrer ses sujets protestants « vaudois » (disciples du lyonnais Pierre Valdo) qui s'exilèrent dans le haut val de Suse. Il fit de même en massacrant les sujets francs-comtois des Habsbourg, catholiques, en utilisant des mercenaires lorrains également catholiques) avant l'annexion de la Franche-Comté. Le massacre des 3 000 paysans « vaudois » traumatisa la famille de Savoie car le roi de France exigea la caution morale (sous peine de sanctions militaires) du Duc qui renforça la décision de rendre la religion catholique obligatoire sous peine de lourdes sanctions pénales en cas de refus, sauf près de Genève et en certains points du Val d'Aoste. La messe devant être dite en français. Ensuite Saint François de Sales, pour contrer les écrits de Calvin (réformateur venu de Noyon puis réfugié à Genève, qui écrivait en français, la langue du culte réformé par opposition au latin), imposa de fait ses libelles en français, avec grand succès. Il favorisa encore le « parler français ».

Autre cause de l'adoption du français comme langue courante par les Savoyards, le fait qu'avec une démographie excédentaire, l'émigration était forte, principalement vers la France (Paris et Bordeaux), la Bavière et l'Autriche (Vienne), les habitants des vallées alpines pratiquant le colportage depuis le Moyen Âge. Le certificat du curé servait à la fois de pièce d'état-civil et de recommandation à l'étranger. Chaque village savoyard avait une école catholique où on apprenait le français (il y en avait encore 800 avant 1940), la messe étant aussi dite en français, « la langue du dimanche ». Cela facilita l'intégration des 100 000 Savoyards installés hors de Savoie (pour une population de 500 000) mais toujours menacés d'expulsion en cas de crise économique. Cela aida aussi un échange monétaire des Savoyards émigrés avec la Savoie. De leur côté, les paysans proches de Genève faisaient commerce en français. Las des occupations fréquentes du roi de France, le duc de Savoie finit par transférer sa capitale de Chambéry à Turin, en Piémont, en délaissant un peu la Savoie considérée comme « glacis » militaire face à son puissant voisin. Les ducs octroyèrent cependant à leur terre d'origine un parlement spécifique et un code cadastral favorisant une juste répartition de l'impôt.

Pour sa part, le Faucigny — français par héritage — fut échangé avec la France contre toutes les terres savoyardes de l'autre côté du Rhône. Preuve de la parfaite maîtrise du français par les savoyards, Vaugelas fut l'un des fondateurs de l'Académie française (créée à l'origine par Richelieu pour uniformiser la langue juridique des tribunaux du roi de France).

La Savoie, restant sous la tutelle (morale et théorique) du Saint-Empire, ne pouvait prétendre à un titre royal sans l'accord du pape ou de l'empereur, ce qui gênait ses ambitions dynastiques européennes sur ses proches voisins. Finalement en 1713, à l'issue de la Guerre de succession d'Espagne, le duc Victor-Amédée II de Savoie et de Piémont se voit attribuer le royaume de Sicile par le traité d'Utrecht, et en 1720, à la paix de La Haye, il échange ce royaume (qui trouvait les Savoyards « pingres ») contre le royaume de Sardaigne. La Savoie est alors considérée, comme le Piémont, comme apanage du « royaume sarde » jusqu'en 1860. À la même époque, les Sardes, appuyés par les Français, repoussent les Autrichiens et abattent le royaume de Sicile avec l'aide du républicain Garibaldi et réalise l'unité italienne autour de la monarchie sarde, dont le souverain, Victor-Emmanuel II, prend le titre de roi d'Italie.

Annexion française

En échange de ses services militaires, et conformément aux accords de Plombières deux ans plus tôt, la France organise en 1860 l'annexion de la Savoie sous le double titre « oui » (à l'Annexion) et « zone » (faveurs fiscales pour l'arc lémanique et la vallée de l'Arve). La France crée une administration avec un fonctionnaire central (le préfet) et constate avec surprise que la population est plus francophone que la moyenne nationale. L'unification linguistique française est la conséquence de la guerre de 1870, ou de nombreux conscrits ne parlant que mal le français ne peuvent exécuter les ordres de leurs supérieurs. Cette situation est pour de nombreux stratèges militaire l'une des raisons de la défaite française. À la sortie du conflit, la IIIe République organise une francisation accélérée des différentes régions de France.

Situation actuelle

L'article 2 de la Constitution de la Ve République définit que « la langue de la République est le français », ce qui était déjà le cas séculairement du duché de Savoie, où français et franco-provençal étaient conjointement traditionnellement pratiqués, en proportions quotidiennes certes différentes par les uns et les autres, selon leur groupe social d'appartenance où leur région d'origine (à noter par exemple que la région de l'Albanais à beaucoup plus conservé l'usage du franco-provençal que la région pourtant limitrophe du nord annécien, précisément à cause de la proximité de cette ville avec laquelle les échanges marchands avec la bourgeoisie étaient plus fréquents).

Cette constatation du bon niveau du français des savoyards amène à faire deux remarques :

- La première est que les Savoyards ayant parlé le français depuis longtemps, sa forme locale est un peu différente de la norme académique, comme c'est également le cas en Suisse ou en Belgique. Traditionnellement notamment, on compte comme septante, huitante et nonante, ainsi que cela se pratiquait plus généralement dans beaucoup de campagnes françaises. D'autre part on trouve dans ce français régional, des franco-provençalismes traditionnels, tel que le neutre « y » (j'y sais, j'y fais), également rencontré dans une bonne partie de la région Rhône-Alpes (correspondance avec l'aire franco-provençale). De nombreuses autres particularités purement savoyardes existent, encore appelées sabaudismes, comme la prononciation des « e » finaux (par exemple : « ils côtoient », prononcé cotoillent, « jolie » prononcée jolille, etc.), comme le pratiquent aussi les Suisses romands (avec des mots comme « cheminée » prononcé cheminéye). Par ailleurs les lettres "x" et "z" lorsqu'elles sont situées en fin de mot ne sont pas prononcées (exemple: "Chamonix" se prononce "Chamoni" et "La Clusaz" se prononce "La Clusa"). On y trouve aussi l'usage d'un temps interdit en français académique, mais pourtant tout à fait correct, le passé surcomposé. De nombreuses expressions de formes anciennes du français ont perduré en Savoie, notamment du XIXe siècle. Toutes ces particularités sont liées à la bonne pratique ancestrale du français par les Savoyards qui étaient naturellement bilingues, mais elles suivent la même voie que le franco-provençal, et ce français riche en couleurs du terroir savoyard tend à disparaître sous l'effet de la normalisation. On ne l'entend plus que dans les poches de résistances où le franco-provençal lui-même a pu continuer à survivre, en milieu rural.

- La seconde remarque que l'on peut faire est que ça n'est pas « la France » qui a appris à parler et à écrire le français aux savoyards, mais la Savoie elle-même.

Religion

La religion principale de la Savoie est, selon un sondage Ifop paru dans la Vie, le catholicisme romain, qui concernerait entre 64 % et 70 % des Hauts Savoyards et entre 55 % et 63 % des Savoyards. Les témoignages de la christianisation de la Savoie, et principalement pour Genève, daterait du IVe siècle. Il faut toutefois attendre plus tard, vers 450, pour l'installation du premier évêque en Tarentaise et le début du VIe siècle pour la sacralisation d'une église en Savoie du Nord. La Savoie est divisée entre l'archidiocèse de Chambéry (pour la Savoie) et le diocèse d'Annecy (pour la Haute-Savoie), et ces deux diocèses font partie de la province ecclésiastique de Lyon. Le saint patron de la Savoie est saint Maurice d'Agaune, martyr légendaire du Valais, tandis que le patron du diocèse d'Annecy est saint François de Sales natif de la Haute-Savoie, évêque de Genève et personnage religieux le plus important de la région, connu dans le monde entier.

On y retrouve également des communautés protestantes : en effet, la proximité de la Rome Protestante que fut Genève et l'invasion même par les cantons réformés de Genève et de Berne du Chablais et du Genevois (1536) a permis l'apparition de communautés protestantes, parfois mêmes majoritaires (Thonon devient une ville calviniste). Par la suite, les missions de plus en plus efficaces (et pacifiques) de saint François de Sales font diminuer très nettement le nombre de protestants dans la région : le Chablais revient progressivement au catholicisme. Enfin, le roi Charles Emmanuel de Savoie, catholique, soucieux de préserver son autorité sur la base du "une foi, un roi, une loi" emploiera des moyens beaucoup plus répressifs afin de rendre ces régions au catholicisme.

De nombreuses églises baroques, voire rococo, apparaissent en Savoie au cours du XVIe siècle[54]. Ces églises baroques dotées de retables uniques sont mises en valeur aujourd'hui par un programme de découverte appelé "Le Chemin du Baroque" où des concerts de musique baroque sont organisés chaque été.

Elles sont, sans nul doute, le signe de cette reconquête de la contre-réforme. Les hautes vallées alpines de Tarentaise, Maurienne et Faucigny, mais des vallons alpins du Chablais et du Genevois, pratiquaient en hiver le système dit du colportage. Les paysans, ne pouvant travailler dans les champs en hiver, partaient commercer principalement en Italie du nord, en Bavière et en Autriche. Les nombreux ex-voto qui jalonnent la Savoie, sont autant de remerciements faits par ces marchands pour remercier les cieux de les avoir protégés durant leur périple. Ces liens privilégiés, avec l'Autriche notamment, ont conditionné le style de ces églises baroques. On remarque de grandes similitudes dans les clochers savoyards et autrichiens, avec un sommet dit à bulbe, comme à Annecy, Conflans, Bozel, Morzine ou Combloux.

Dans le nord de la Savoie, les habitants proches de Genève ont été influencés par la cité de Calvin, comme en vallée de l'Arve et dans le Genevois Savoyard, car ils s'adonnaient à la sous-traitance des pièces de précision destinées à l'horlogerie genevoise, dont est issue la forte tradition du décolletage. De nos jours, il reste beaucoup moins de protestants qu'autrefois et ils sont surtout concentrés en Haute-Savoie (une douzaine de temples réformés en service, contre quatre seulement en Savoie). La proximité de la Suisse a encore une influence : on retrouve des Suisses expatriés dans ces communautés dans les villes proches de la frontière (temples à Annemasse, Thonon, Évian). Le tourisme a également une influence : au siècle dernier, un cimetière a été construit autour du temple de Chamonix pour y accueillir les dépouilles des alpinistes anglais morts en montagne. Cette influence s'est également fait sentir dans des villes et stations thermales comme Saint-Gervais, Évian, La Léchère, ou encore Brides-les-Bains. Le protestantisme en Savoie a donc un visage multiple héritier d'une longue histoire, mais aussi fruit d'arrivées plus récentes ou du tourisme. On note également l'apparition de communautés évangéliques dans les dernières décennies.

L'islam en Savoie est la conséquence d'une immigration plus récente et se concentre plutôt dans les grandes agglomérations comme Chambéry, Annecy et l'aire genevoise mais aussi dans des bassins d'emploi denses comme la vallée de l'Arve (industrie du décolletage) ou les concentrations métallurgiques de Tarentaise et de Maurienne.

Littérature et tradition orale

La Savoie compte de nombreux auteurs ayant laissé leur empreinte dans la littérature. On peut à ce titre citer Henry Bordeaux ou Amélie Gex.

Musique

"Gironfla", chanson du folklore savoyard, fait référence à la guerre de 1703 opposant la France et la Savoie.

Henri Kling, corniste et compositeur français installé à Genève (Suisse) composa un certain nombre de pièces sur la région, notamment :

- 1872 : Le Salève, poème symphonique.

- 1873 : Souvenir de Bonneville, fantaisie pour orchestre d'harmonie ou fanfare.

- 1875 : Le Castel de Ripaille, opéra en 3 actes.

- 1877 : Souvenir de la Savoie, fantaisie pour orchestre d'harmonie ou fanfare.

- 1878 : Souvenir de Rumilly, fantaisie pour orchestre d'harmonie.

- 1879 : Souvenir de Marlioz, mazurka pour orchestre.

- 1879 : Les chevaliers de la Tour des Pitons, épisode dramatique pour orchestre d'harmonie ou fanfare.

- 1880 : L'Écho des Voirons, fantaisie pittoresque pour orchestre d'harmonie.

- 1883 : La Tour de Langin, fantaisie pour orchestre d'harmonie.

- 1886 : La Chablaisienne, fantaisie pour orchestre d'harmonie ou fanfare.

- 1887 : Eine Bauernhochzeit in Savoyen, fantaisie pour orchestre.

Cinéma

De nombreux acteurs viennent du territoire savoyard, comme Agnès Soral ou André Dussollier, ainsi que plusieurs films, produits ou tournés en Savoie.

Certains d'entre eux ont précisément pour thème la Savoie et sa culture, comme La Trace ou La Dernière saison[55]).

En 1999 est fondée la Cinémathèque des Pays de Savoie.

La Savoie est ou a été aussi le lieu de festivals du cinéma :

- à Avoriaz avec le festival du film fantastique.

- à Annecy avec le festival international du film d'animation (FIFA) organisé par le Centre international du cinéma d'animation (CICA), qui se pose aujourd'hui comme le « premier festival compétitif au niveau international » entièrement consacré à l'animation, et « la référence mondiale pour tous les professionnels de l'animation ».

- à Annecy, le festival du cinéma italien au début du mois d'octobre chaque année.

- ou encore la biennale du cinéma espagnol, à Annecy également[56].

- D'autre part, Annecy abrite la Cité de l'image en mouvement (CITIA).

- Le festival du film rural à La Biolle[57].

Gastronomie

La gastronomie savoyarde est essentiellement basée sur des produits du terroir riches et adaptés aux rigueurs du climat montagnard, fromages et charcuterie en tête. Les vins et alcools forts, dont les typiques liqueurs de genépi et de gentiane dont chaque famille garde sa recette de fabrication, font également partie intégrante du patrimoine.

Plats et ingrédients typiques :

- Fromages : abondance, beaufort, reblochon, tomme de Savoie, tome des Bauges, Bleu de Termignon, etc.

- Plats régionaux: fondue, tartiflette, crozets, rissoles, matafan, farçon ou farcement, polinte, etc.

- Charcuterie[58] : pormonaise (Chablais), attriaux (Thonon-les-Bains), longeoles (au carvi à Annemasse et au fenouil en Haute-Savoie), diots, dans la région viticole de Montmélian, etc.

- Pommes et poires : Doyenne de comice, Conférence, William verte et rouge, Golden, Gala, Canada grise ou blanche, Fuji, etc.

- Vin de Savoie : chignin-bergeron, seyssel, mondeuse noire, mondeuse blanche, etc.

Costumes

Il existe une vingtaine de costumes folkloriques savoyards différents selon la vallée ou le village, constitués pour les femmes d'un châle, d'un jupon, d'un tablier et d'une coiffe (par exemple : la « frontière » en Tarentaise), agrémentés de bijoux, de dentelles…, et pour les hommes d'une chemise ample, d'un gilet, d'un pantalon et d'un chapeau l'été associé à un bonnet l'hiver. Ces costumes apparaissent dès le XVIIe siècle et sont portés jusqu'au XXe siècle dans certaines vallées. Aujourd'hui, ceux-ci sont portés lors de représentations de folklore local[Note 8], par exemple la procession du en Haute Maurienne, où un grand nombre d'habitants se parent de costumes traditionnels.

Remove ads

Emblèmes et symboles de Savoie

Résumé

Contexte

Drapeau

Le drapeau de la Savoie est la reprise des armes des comtes de Savoie. La première apparition de ce blason remonte au XIIe siècle, durant le règne du comte Amédée III de Savoie[59]. Il est composé d'une croix blanche sur fond rouge ou en héraldique De gueules à la croix d'argent[59]. Aujourd'hui, on peut apercevoir de nombreux drapeaux flotter au fronton des mairies ou de certains bâtiments publics et historiques, voire de particuliers, dans les deux départements savoyards.

- Version de l'hôtel de ville de Chambéry (croix fine)

- Version du château de Chambéry (croix large)

- Blason de Savoie figuré en carreaux de céramique sur une pile du pont autoroutier d'Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie

Hymne

« Allobroges vaillants ! Dans vos vertes campagnes

Accordez-moi toujours asile et sûreté

Car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes :

Je suis la Liberté ! la Liberté ! »

Le chant des Allobroges est considéré comme l'hymne savoyard, bien qu'il n'ait pas été officialisé[60],[61]. Ce chant patriotique est composé en 1856 à Chambéry, durant la guerre de Crimée, par Joseph Dessaix, écrivain et journaliste libéral. Il se popularise après l'Annexion de 1860[62].

Quelques autres emblèmes et symboles

Le est considéré comme une fête nationale par des mouvements identitaires[63],[64]. Ce jour correspond à l'érection du comté de Savoie en duché, le 19 février 1416[65]. Le choix de cette date est à associer avec l'éveil du nationalisme savoyard du XXe siècle. En 1970, le Cercle de l'Annonciade fait la promotion de cette date, reprenant les idées du fondateur du mouvement antérieur Savoie Libre, Henri Dénarié[66]. Le mouvement savoisien officialisera lui aussi cette coutume.

Maurice d'Agaune était le saint patron de l'ancien duché de Savoie, puis par extension à la Savoie, célébré le [67],[68].

Quelques autres symboles, moins importants mais bien répandus, identifient la Savoie et les Savoyards, et que l'on retrouve dans la plupart des échoppes des lieux touristiques. On peut citer le personnage caricatural du ramoneur, symbole de la migration savoyarde du XVIIe siècle au XIXe siècle et principalement enfantine.

La tartiflette devient le symbole gastronomique du territoire depuis les années 1980. Toutefois, la Savoie jouit d'une culture gastronomique riche et diversifiée, en fonction des provinces qui la constitue. Des crozets tarins, en passant par les diots, les pormoniers, des recettes fromagères comme la fondue. Des boissons alcoolisées sont aussi typiques de la région telle que la liqueur de génépi.

La chanson Étoile des neiges, qui trouve son origine dans un chant allemand, également devenu un standard américain en 1947, dont Jacques Hélian et le parolier Jacques Plante réalise une traduction française en 1949. Le thème de la Savoie est choisi. Il devient une sorte d'hymne repris à la sauce rock par un groupe local, Simon et les Modanais, formé en 1987. Le groupe vend un million de disque et arrive en seconde place du hit-parade, obtenant un disque d'or en 1988[69].

La proximité avec la Suisse fait que les représentations associent les deux cultures notamment autour des chalets d'alpage, des chiens saint-bernards élevés à la base sur les deux cols, savoyard et suisse, de la raclette, de même que des expressions comme « ça va ou bien », retrouvées dans des parodies, notamment Les Inconnus et leur représentation d'un journal régional à l'heure des Jeux olympiques d'hiver de 1992.

Remove ads

Voir aussi

Résumé

Contexte

Bibliographie

Ouvrages dans l'ordre chronologique inversé de parution.

- Dénali Boutain, Dynamiques géographiques des destinations touristiques gourmandes : L’exemple des pays de Savoie, Thèse de Géographie, Université d'Angers, 2022. (en ligne)

- Thérèse Leguay, Jean-Pierre Leguay, La Savoie, des origines à nos jours, Rennes, Éditions Ouest-France, coll. « Histoire des provinces », , 128 p.

- Johannès Pallière, Sur l'origine mystérieuse du nom Savoie, Montmélian, La Fontaine de Siloé, , 292 p. (ISBN 978-2-84206-450-1)

- Paul Guichonnet, Nouvelle encyclopédie de la Haute-Savoie : Hier et aujourd'hui, Montmélian, La Fontaine de Siloé, , 399 p. (ISBN 978-2-84206-374-0, lire en ligne).

.

. - Christian Sorrel (dir.), Histoire de la Savoie en images : images & récits, Montmélian, La Fontaine de Siloé, coll. « Les Savoisiennes », , 461 p. (ISBN 2-84206-347-3, lire en ligne).

- Jean-Marie Jeudy, Les mots pour dire la Savoie : Et demain, j'aurai autre chose à vous raconter, Montmélian, La Fontaine de Siloé, , 540 p. (ISBN 978-2-84206-315-3, lire en ligne)

- Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Julliard, Histoire de France des régions : la périphérie française des origines à nos jours, Éditions du Seuil, coll. « Points », , 438 p. (ISBN 978-2-02-078850-2)

- Association pour le développement de l'Université de Savoie, Réalités des pays de Savoie. Rencontres à l'Université de Savoie, Montmélian, , 230 p.

- Valéry Amboise (d'), Dictionnaire d'Amboise : Pays de Savoie, Éditions d'Amboise, (1re éd. 1988), 431 p. (ISBN 978-2-903795-13-9)

- Réalités des pays de Savoie : rencontres à l'Université de Savoie, Éditions ADUS, , 230 p.

- Louis Terreaux, Pays de Savoie : petite encyclopédie Savoyarde, Éditions C. Bonneton, , 191 p. (ISBN 978-2-86253-058-1)

Pour la thématique historique, on pourra consulter la Bibliographie sur l'article Histoire de la Savoie.

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Institutionnels

- L'Assemblée des Pays de Savoie sur le site cg73.fr

Touristiques et culturels

Remove ads

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads