Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Langue française au Canada

aspects historiques et sociologiques de la langue française au Canada De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

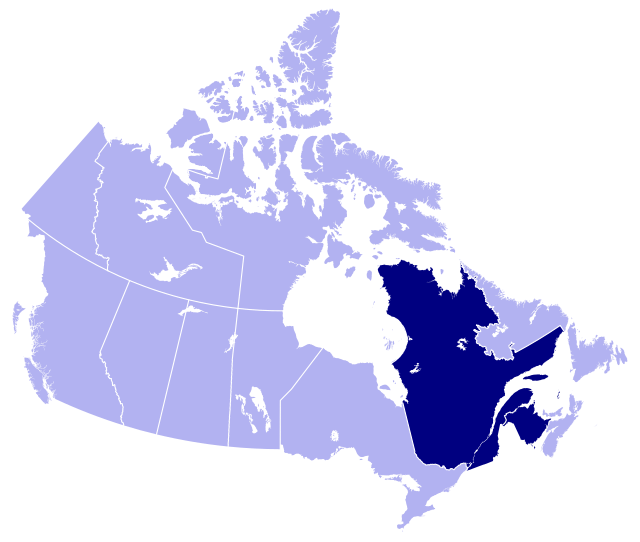

Le français est la langue maternelle d'environ 7,2 millions de personnes au Canada (20 % de la population canadienne, après l'anglais à 56 %) selon le recensement de 2016[1]. La plupart des locuteurs natifs du français au Canada vivent au Québec, la seule province où le français est la langue majoritaire, et malgré le fait que le français soit une des deux langues officielles du Canada. 95 % des Québécois parlent le français comme première ou seconde langue[2].

Environ un million de francophones vivent dans d'autres provinces du Canada. Ceux-ci forment notamment une importante minorité au Nouveau-Brunswick, province officiellement bilingue. Environ le tiers de la population du Nouveau-Brunswick est francophone. Il existe également des communautés francophones au Manitoba et en Ontario, où les francophones représentent environ 4 % de la population[3]. Des communautés francophones plus petites existent aussi en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan (environ 1 à 2 % de la population de ces provinces). Plusieurs de ces communautés sont soutenues par des institutions de langue française. En 2016, 29,8 % des Canadiens ont déclaré pouvoir soutenir une conversation en français.

Selon la Loi sur les langues officielles, l'anglais et le français sont reconnus comme langues officielles au Canada et se voient accorder un statut égal par le gouvernement canadien[4].

Les gouvernements provinciaux de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba sont tenus de donner des services en français, et des écrits bilingues [5],[6]. Le français est également une langue officielle des territoires canadiens : les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. Quel que soit le statut du locuteur selon sa province, la Charte canadienne des droits et libertés oblige toutes les provinces et tous les territoires à offrir une éducation primaire et secondaire en français à leurs citoyens.

Remove ads

Histoire et évolution

Résumé

Contexte

XVIe siècle

En 1524, le navigateur florentin Giovanni da Verrazzano, travaillant pour des banquiers italiens en France, explore la côte américaine de la Floride à l'île du Cap-Breton. En 1529, il cartographie une partie de la région côtière du continent nord-américain sous le nom de Nova Gallia (Nouvelle-France). En 1534, le roi François Ier envoie Jacques Cartier explorer les côtes du pays. Cartier trouve le golfe du Saint-Laurent, scelle une alliance avec la population locale et obtient le passage pour aller plus loin. Au cours de sa deuxième expédition, Cartier découvre le fleuve Saint-Laurent qui est un accès direct. Cependant, Cartier n'a pas réussi à établir une colonie permanente dans la région et la guerre en Europe a empêché la France de poursuivre la colonisation jusqu'à la fin du XVIe siècle[7],[8].

XVIIe siècle

Au début du 17e siècle, des établissements français et des entreprises privées s'établissent dans la région qui constitue aujourd'hui l'est du Canada. En 1605, Samuel de Champlain fonde Port Royal (l'Acadie), et en 1608 la ville de Québec. En 1642, la fondation de Ville-Marie, qui deviendra par la suite Montréal, complète l'occupation du territoire.

En 1634, Québec compte 200 colons qui font principalement du commerce de fourrures. L'occupation est lucrative et favorise le développement de ce qui n'est au départ qu'un poste temporaire.

En 1635, les jésuites fondent pour les enfants l'école secondaire de Québec. En 1645 est créée la Compagnie des Habitants regroupant les dirigeants politiques et économiques de la colonie. Le français est la langue de tous les non-autochtones.

En 1685, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV légalisant la liberté de religion de l'Église réformée, provoque l'émigration de 300 000 huguenots (protestants) français vers d'autres pays d'Europe et vers l'Amérique du Nord[9].

XVIIIe siècle

Avec le traité d'Utrecht en 1713, les Britanniques commencent leur domination sur l'est de l'Amérique du Nord, dont certaines parties avaient été contrôlées par les Français. Les Britanniques prennent ainsi la Nouvelle-Écosse continentale en 1713. L'actuel Maine tombe aux mains des Britanniques pendant la guerre du père Rale, tandis que l'actuel Nouveau-Brunswick tombe après la guerre du père Le Loutre. En 1755, la majorité des habitants francophones de la Nouvelle-Écosse sont déportés vers les Treize Colonies. Après 1758, ils sont déportés en Angleterre et en France. Le traité de Paris (1763) achève la prise de contrôle britannique, retirant la France du territoire canadien, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'entrée du golfe du Saint-Laurent.

La langue française est reléguée au second rang en ce qui concerne le commerce et les communications d'État. Par nécessité, la classe éduquée apprend la langue anglaise et devient progressivement bilingue, mais la grande majorité des habitants francophones, dont la population augmente, continue à ne parler que le français. L'anglicisation de la population française a échoué et il est devenu évident que la coexistence était nécessaire. En 1774, le Parlement a adopté l'Acte de Québec, rétablissant les lois civiles françaises et abrogeant la loi Test, qui avait été utilisée pour réprimer le catholicisme[10].

Canada en tant qu'État fédéral

En 1791, le Parlement abroge l'Acte de Québec et donne au roi le pouvoir de diviser la colonie canadienne en deux nouvelles provinces : le Haut-Canada, qui devient plus tard l'Ontario, et le Bas-Canada, qui devient le Québec.

En 1867, trois colonies de l'Amérique du Nord britannique conviennent de former un État fédéral, le Canada. Il est composé de quatre provinces :

- L'Ontario, anciennement le Haut-Canada

- Le Québec, anciennement le Bas-Canada

- La Nouvelle-Écosse, ancien territoire acadien

- Le Nouveau-Brunswick, également un ancien territoire acadien

Au Québec, le français, qui n'était jusqu'alors que la langue vernaculaire, mais sans statut légal, redevient la langue officielle[11],[12],[13].

Remove ads

Dialectes

Résumé

Contexte

En raison de l'isolement géographique consécutif à la conquête britannique, la langue française au Canada présente trois principaux dialectes, différents mais liés. Ils partagent certaines caractéristiques qui les distinguent du français européen.

Tous ces dialectes mêlent, à des degrés divers, des éléments des langues régionales parlés en France à l'époque de la colonisation. Par exemple, les origines du français québécois se trouvent dans le français parisien des XVIIe et XVIIIe siècles, influencé par les dialectes populaires du début de la période moderne et d'autres langues régionales (telles que le normand, le picard et le poitevin - saintongeais) que les colons français avaient apportées en Nouvelle-France. Leur influence pourrait avoir été plus forte sur le français acadien que sur le français parlé au Québec.[réf. nécessaire] Ils peuvent aussi être historiquement et géographiquement associés à trois des cinq anciennes colonies de la Nouvelle-France : le Canada, l'Acadie et Terre-Neuve.

De plus, il existe une langue mixte connue sous le nom de métchif, qui est basée sur le cri et le français. Elle est parlée par les communautés métisses du Manitoba et de la Saskatchewan ainsi que dans les régions adjacentes aux États-Unis.

L'immigration après la Seconde Guerre mondiale a amené des francophones du monde entier, et avec eux d'autres dialectes français.

Remove ads

Francophones à travers le Canada

Résumé

Contexte

Québec

Selon la Charte de la langue française du 26 août 1977, Le Québec est la seule province dont l'unique langue officielle est le français[15]. Aujourd'hui, 71,2 % des Québécois sont des francophones de première langue. Environ 95 % des Québécois parlent français[16],[2]. Cependant, bon nombre des services fournis par le gouvernement provincial sont disponibles en anglais pour l'importante population anglophone de la province (notamment à Montréal ). Pour les francophones natifs, le français québécois est sensiblement différent dans la prononciation et le vocabulaire du français de France, parfois appelé français métropolitain, mais ils sont facilement mutuellement intelligibles dans leurs variétés formelles, et après une exposition modérée, dans la plupart de leurs variétés informelles également. Les différences sont principalement dues aux changements qui se sont produits dans le français québécois et le français parisien depuis le 18e siècle, lorsque la Grande-Bretagne a pris possession du Canada.

Différentes régions du Québec ont leurs propres variétés : Gaspésie, Côte-Nord, Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue ont des différences de prononciation ainsi que de vocabulaire. Par exemple, selon la région, le mot ordinaire, en français de France, pour « bouilloire », peut être bouilloire, bombe, ou canard.

Au Québec, la langue française est d'une importance primordiale. Par exemple, les panneaux d'arrêt sur les routes sont écrits ARRÊT (qui a le sens littéral de « stop » en français), même si d'autres pays francophones, comme la France, utilisent STOP . Dans le même ordre d'idées, les films réalisés à l'origine dans d'autres langues que le français (principalement des films réalisés à l'origine en anglais) sont nommés plus littéralement au Québec qu'ils ne le sont en France (par exemple le film The Love Guru s'appelle Love Gourou en France, mais au Québec porte le titre Le Gourou de l'amour).

Maritimes

Les colons vivant dans les provinces actuelles du Nouveau - Brunswick et de la Nouvelle - Écosse étaient principalement constitués de Bretons, de Normands et de Basques. Conquis par les Anglais, ils subissent des déportations massives vers les États-Unis et la France. D'autres se sont exilés au Canada ou dans les îles voisines. Ceux qui sont restés ont été persécutés. À la fin du XVIIIe siècle, des mesures plus libérales accordent de nouvelles terres à ceux qui sont restés et des mesures sont prises pour favoriser le retour de nombreux exilés du Canada et de Miquelon. Le nombre d'Acadiens augmente rapidement, au point d'être représentés à l'Assemblée législative.

Le français est l'une des langues officielles, avec l'anglais, de la province du Nouveau-Brunswick. Environ un tiers des Néo-Brunswickois sont francophones, de loin la plus grande population acadienne au Canada[16].

La communauté acadienne est concentrée dans des régions essentiellement rurales le long de la frontière avec le Québec et sur la côte est de la province. Les francophones de la région du Madawaska peuvent également être identifiés comme Brayon, bien que les sociologues se soient disputés si les Brayons représentent une communauté francophone distincte, un sous-groupe des Acadiens ou une communauté extraprovinciale de Québécois. Le seul grand centre de population acadienne est Moncton, qui abrite le campus principal de l'Université de Moncton. Les francophones sont cependant minoritaires à Moncton.

En plus du Nouveau-Brunswick, le français acadien compte des locuteurs dans certaines parties du Québec continental et dans les provinces atlantiques de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans ces provinces, le pourcentage de francophones est beaucoup plus faible qu'au Nouveau-Brunswick. Dans certaines communautés, le français est une langue en voie de disparition.

Les linguistes ne s'entendent pas sur l'origine du français acadien. Le français acadien est influencé par les langues d'oïl . Le dialecte contient, entre autres caractéristiques, le r alvéolaire et la prononciation de la syllabe finale au pluriel du verbe à la troisième personne. L'Acadie est le seul endroit en dehors de Jersey (une île anglo -normande proche de la Normandie continentale) où l'on peut trouver des locuteurs de jersiais[17].

Ontario

Bien que le français soit la langue maternelle d'un peu plus d'un demi-million de Canadiens en Ontario, les Ontariens francophones ne représentent que 4,7 % de la population de la province. Ils sont concentrés principalement dans les régions de l'Est et du Nord-Est de l'Ontario, près de la frontière avec le Québec, bien qu'ils soient également présents en plus petit nombre dans toute la province. Les Ontariens francophones font partie d'un groupe culturel plus vaste connu sous le nom de Franco-Ontariens, dont seulement 60 % parlent encore la langue à la maison. La ville d'Ottawa compte le plus grand nombre de Franco-Ontariens de la province. Les Franco-Ontariens sont originaires d'une première vague d'immigration en provenance de France[18].

La province n'a pas de langue officielle définie par la loi, bien qu'il s'agisse d'une province largement anglophone. La loi ontarienne exige que l' Assemblée législative provinciale fonctionne en anglais et en français (les personnes peuvent s'exprimer à l'Assemblée dans la langue officielle de leur choix) et exige que toutes les lois et tous les projets de loi provinciaux soient disponibles en anglais et en français. De plus, en vertu de la Loi sur les services en français, les particuliers ont le droit de communiquer en français avec l'administration centrale de tout ministère ou organisme du gouvernement provincial, ainsi que de recevoir tous les services gouvernementaux en français dans 25 régions désignées de la province, choisies selon aux critères de population minoritaire. Le site Web du gouvernement provincial de l'Ontario est bilingue. Les résidents d'Ottawa, de Toronto, de Windsor, de Sudbury et de Timmins peuvent recevoir des services de leur administration municipale dans la langue officielle de leur choix[18].

Il existe également plusieurs communautés francophones sur des bases militaires en Ontario, comme celle de la BFC Trenton. Ces communautés ont été fondées par des Canadiens francophones des Forces canadiennes qui vivent ensemble dans des résidences militaires[18],[19].

Le terme franco-ontarien accepte deux interprétations. Selon la première, il comprend tous les francophones de l'Ontario, d'où qu'ils viennent. Selon la seconde, il comprend tous les Canadiens français nés en Ontario, quel que soit leur niveau de français[20]. L'usage du français chez les Franco-Ontariens est en déclin en raison de l'omniprésence de la langue anglaise dans bien des domaines.

Terre-Neuve

L'île est découverte par Jean Cabot en 1497. Terre-Neuve est ensuite annexée par l'Angleterre en 1583. C'est la première possession britannique en Amérique du Nord.

En 1610, les Français s'installent dans la presqu'île d'Avalon et entrent en guerre contre les Anglais. En 1713, le traité d'Utrecht reconnaît la souveraineté des Anglais.

L'origine des Franco-Terreneuviens est double : les premiers arrivés sont surtout d'origine bretonne, attirés par les possibilités de pêche. Puis, à partir du 19e siècle, les Acadiens venus de l'île du Cap-Breton et des Îles-de-la-Madeleine, un archipel de neuf petites îles appartenant au Québec, s'établissent. .

Dans les années 1970, la langue française apparaît à l'école du Cap Saint-Georges sous la forme d'un enseignement bilingue. Dans les années 1980, des cours de français pour francophones autochtones y sont organisés[8],[21].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads