Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Ludovic Breton

ingénieur français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

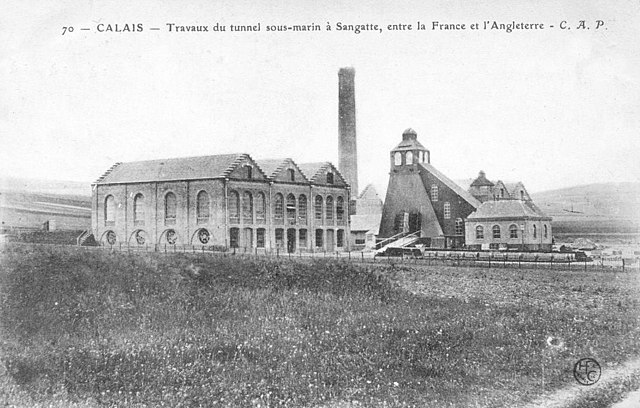

Ludovic-Joseph Breton (Hénin-Liétard, - Calais, [1]) est un ingénieur civil des mines. Géologue, ingénieur-directeur exploitant de mines, il organise les travaux de percement des premiers kilomètres du tunnel ferroviaire sous la Manche à Sangatte de 1879 à 1883.

Remove ads

Biographie

Il est le fils de Marie-Louis Breton, le maire de Courrières, et de Hyacinthe Hurez, ce qui fait de lui le demi-frère des peintres Jules Breton et Émile Breton. Il est par ailleurs parent d'Albert Sartiaux, directeur de l'exploitation de la compagnie des chemins de fer du Nord[2],[3].

Élève à l'École des arts industriels et des mines (École centrale de Lille)[4] (promotion de sortie 1861) et à l'École des mines de Saint-Étienne de 1862 à 1864, il est « ingénieur des mines de Dourges du 1er octobre 1864 au 1er mai 1872, puis ingénieur-directeur des mines d'Auchy-au-Bois du 1er mai 1872 au 1er août 1879, ensuite ingénieur-directeur des travaux du chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre depuis le 1er août 1879, propriétaire des mines d'Hardinghen (Pas-de-Calais) depuis le 22 août 1888[5], président de la société géologique du Nord en 1890 »[4]. Il dirige la société de recherches de Fresnicourt qui obtient deux concessions d'exploitation de mines en 1908.

Remove ads

Travaux du chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre

Résumé

Contexte

Pour le compte de l'Association française du tunnel sous-marin entre la France et l’Angleterre, il est directeur des travaux du chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre d' à où il est chargé du forage du puits de Sangatte[6]. Pour le forage, des perforatrices sont mises au point. Le rythme de forage est d’environ 400 mètres par mois permettant d’espérer la fin du forage au bout de cinq ans. Mandatés par une commission militaire anglaise en 1881, « trois officiers visitent le chantier de Sangatte, près de Calais, constatent les difficultés que rencontre la Société française à cause des failles nombreuses, s’inquiètent des moyens prévus pour noyer le tunnel en cas de danger. Pour toute réponse, l’ingénieur en chef Ludovic Breton ouvre une vanne, qui détrempe immédiatement les trois délégués. « C’est parfait, déclarent-ils, encore faut-il un homme sûr ». »[7]. La Grande dépression et l’influence des opposants au tunnel côté britannique font que le projet est abandonné en 1883. Plus de trois kilomètres de galeries ont été creusées, dont 1 839 mètres de galerie horizontale sous la mer[8]. « 18 mars 1883 : Ludovic Breton écrit alors : « Cette date restera gravée dans ma mémoire jusqu'à ma mort. Elle indique l'arrêt de la perforation de la galerie d'étude du tunnel sous-marin entre la France et l'Angleterre ». »[9].

Avec Albert Sartiaux, il organise une nouvelle tentative de projet de tunnel sous la Manche en 1906[10],[11].

Les galeries horizontales creusées sous la mer seront réutilisées fin du XXe siècle pour le tunnel sous la Manche[6].

Remove ads

Exploitation des mines d'Hardinghen

Résumé

Contexte

Propriétaire-directeur des mines d'Hardinghen[4] le pour le prix de 17 100 francs, y compris le chemin de fer aboutissant en gare de Caffiers, mais à l'exclusion des maisons ouvrières, il y ouvre une fosse d'extraction (Glaneuse no 1), et y exécute quelques autres travaux (fosses Glaneuse no 2 et de la rue des Maréchaux).

« Le 22 août 1888, les concessions, les fosses, le chemin de fer, etc., furent revendus à M. Ludovic Breton, frère du peintre Jules Breton, pour la somme dérisoire de 16 500 francs. Le 29 mars 1889, le nouveau propriétaire rétrocéda les maisons d’ouvriers, bâtiments et terrains à Mme Magnier et autres pour 7 800 francs et entreprit l’exploitation seul.

Les anciens exploitants avaient bien fouillé cette région, mais ils avaient oublié sur la concession d’Hardinghen un lambeau houiller de quelques hectares. M. Ludovic Breton, géologue distingué, habitant le pays et le connaissant bien, n’ignorait pas certainement cette particularité : c’est là qu’il a installé sa première et unique fosse qu’il a nommée La Glaneuse, nom assez original en la circonstance et indiquant bien qu’il n’entend ici que recueillir ce qui reste d’une récolte déjà faite. Cette exploitation, qui date du 22 août 1888, comprend deux puits : l’un pour l’extraction, l’autre pour l’aérage et la circulation des ouvriers. Le fonçage a été commencé le 4 septembre, et comme il n’y avait dans le pays que des manœuvres et des maçons, tous les boisages ont été supprimés et on a maçonné mètre par mètre, au fur et à mesure de l’approfondissement. Deux mois après l’ouverture des travaux, le puits d’extraction atteignait le terrain houiller à 54,20 mètres de profondeur et six mètres plus bas une veine de houille de 60 centimètres d’épaisseur. Un accrochage au niveau d’exploitation est maintenant ouvert à 42 mètres de profondeur. Le puits d’aérage est rectangulaire, le puits d’extraction est carré. Les dépenses sont aussi restreintes que possible. Les frais d’administration et de direction s’élèvent à 0,22 franc par jour, les indemnités d’occupation à 0,28 franc, les frais d’extraction à 0,85 franc ; le matériel roulant est loué à la Compagnie du chemin de fer sous-marin. Le charbon extrait est vendu soit en gros aux usines de la région, soit en détail dans les rues de Calais et communes environnantes. En résumé, M. Breton est entré en extraction n’ayant pas dépensé 5 000 francs, ce qui représente à peine deux jours de perte de la Compagnie défunte. La production de 1889 a été de 1 154 tonnes ; celle de 1890 parait devoir atteindre 5 000 tonnes. L’étendue qui reste à exploiter est de deux à trois hectares seulement pour chaque veine et la valeur du charbon à extraire par la fosse la Glaneuse est de deux à trois millions de francs. Cette exploitation d’une mine de houille par le propriétaire, mineur et ingénieur en même temps, est, croyons-nous, unique en son genre en France. Elle nous a paru intéressante à signaler[12]. »

La fosse Glaneuse no 1 est mise en chômage le , après avoir fourni 23 000 tonnes de charbon[13].

Remove ads

Exploitation des mines de Gouy-Servins et Fresnicourt

Résumé

Contexte

Ludovic Breton initie des prospections géologiques dès 1896 et devient mandataire de la société de recherches de Fresnicourt[14] qu'il a constitué avec d'ancien administrateurs de la Compagnie de Blanzy. L'une des premières pétitions soumises par Ludovic Breton au nom de la société de recherches de Fresnicourt date du , après sa découverte de « terrain bouiller à Fresnicourt, au sud de la concession de Nœux ». « M. Ludovic Breton y voit la chute de la falaise d'un fjord qu'il baptise de son propre nom. (...). On peut voir que la profondeur du fjord Ludovic Breton, de 1 800 mètres environ sur la concession d'Ablain-Saint-Nazaire, n'a plus que 1 500 mètres de profondeur sur la concession de Fresnicourt, remontant ainsi de trente mètres par kilomètre vers l'ouest[15] ». D'autres demandes sont effectuées notamment le [14], qui doivent subir la concurrence des demandes d'autres sociétés, telles que la Compagnie des mines de Béthune, pour obtenir l'une des six concessions prévues dans la zone houillère qu'il a découverte. Il obtient la concession des mines de houille de Fresnicourt le et la concession de Gouy-Servins le [16], après avis favorable du ministre des travaux publics Armand Gauthier le , face aux grandes sociétés métallurgiques formant le consortium de Longwy[17].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads